Arenicola marina - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Biologie

La vie dans le sédiment

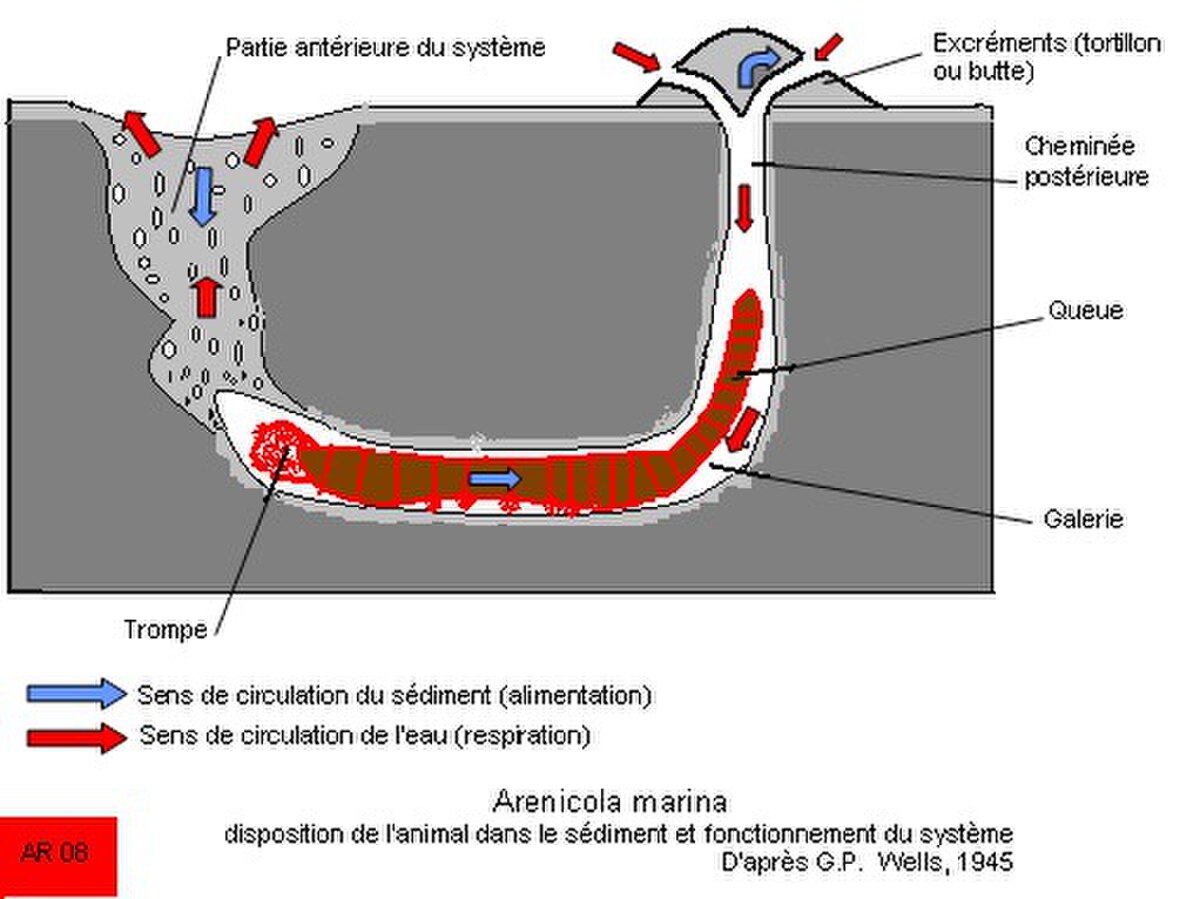

L’arénicole se loge entre 10 et 20, voire 40 cm de profondeur dans le sédiment sableux ou sablo-vaseux. Elle est généralement absente des sédiments dont la taille moyenne des particules est inférieure à 80 μm et son abondance diminue lorsque cette taille dépasse 200 μm. Elle aménage un système en forme de U, constitué de deux parties :.

La galerie

C’est un tube, approximativement en forme de L ou de J (selon la manière dont on le regarde) qui occupe la branche horizontale et une branche verticale du U. Elle est gainée d’un sédiment de couleur claire (gris ou rouille, ce qui dénote son état oxydé) consolidé par du mucus secrété par l’animal. La branche verticale comporte, dans sa partie haute, une portion plus étroite, la « cheminée » caudale, dans laquelle seule pénètre la queue du ver, notamment lorsqu’il vient déféquer . Les excréments, constitués essentiellement de sédiment, forment un tortillon ou un cône plus ou moins élevé au-dessus de la surface voisine. L’arénicole occupe généralement la partie la plus large de la galerie, c’est-à-dire la branche horizontale et la partie inférieure de la branche verticale.

La partie antérieure

Elle est principalement représentée par la deuxième branche ascendante du U. Elle est très variable dans sa forme et sa structure, selon la nature du sédiment et les activités de l’arénicole. C’est un espace vaguement conique auquel correspond en surface une zone déprimée, voire un trou menant à un puits mais généralement il est comblé par du sédiment fortement remanié par l’animal, qui y fait des incursions sporadiques, et par le courant d’eau qu’il y entretient.

L’arénicole provoque dans ce système deux courants de sens opposés : Un courant d’eau provoqué par des ondes de dilatations et de contractions qui parcourent le corps de l’arrière vers l’avant et font circuler l’eau de la queue vers la tête en passant essentiellement par la face dorsale du ver. Le flux engendré mesure de 1.2 à 7.2 ml par minute pour un animal de 17.2 g, 1,5 ml par minute pour une arénicole « standard » (poids sec = 0.5g) parcourue par 7 contractions à la minute à 15 °C. Cette circulation d’eau permet à l’animal de respirer et l’oxygène qu’elle transporte est aussi responsable de la couleur claire du sédiment à la périphérie de la galerie. Par ailleurs, ce courant d’eau percole à travers le sédiment de la partie antérieure du système dont il modifie la composition et la stabilité (la pression engendrée atteint, au moins temporairement, 20 cm d’eau). Chaque cycle d’irrigation comporte trois phases : a, un déplacement du corps vers l’arrière, b, pompage et déplacement du corps vers l’avant, c, pompage vers l’arrière. La phase b est la plus importante. Une circulation de sédiment provoquée par le fait que l’animal avale du sable (particules < 2mm) et de la vase à la base de la région antérieure (d’où le qualificatif de psammivore = mangeur de sable, qui lui est souvent attribué) et les rejette au-dessus de l’orifice postérieur. Le ver se nourrit des détritus organiques ainsi que de la microflore et de la microfaune contenus dans le sédiment. Une partie de ces éléments provient du dépôt qui se forme dans la dépression superficielle au-dessus de la branche antérieure du U (d’où le qualificatif de déposivore = « deposit-feeder », attribué à l’arénicole On a par ailleurs avancé (Krüger, 1959) que le courant d’eau postéro-antérieur était susceptible d’enrichir le sédiment des éléments organiques qu’il transporte contribuant ainsi à l’alimentation de l’arénicole. Cette hypothèse ne semble pas devoir être retenue.

Ces activités se déroulent lorsque le biotope de l’animal est immergé. Les cycles de « ventilation » de la galerie durent de 10 à 15 minutes ils sont séparés par des périodes d’alimentation (durée environ 7 minutes), ou de repos. Ces cycles sont commandés par le système nerveux : un pacemaker dans la chaîne ventrale pour la ventilation, un autre dans la paroi oesophagienne pour l’alimentation, ils ont un caractère automatique qui semble indépendant des conditions exterieures.

À basse mer, selon les conditions de drainage du sédiment, la galerie peut se vider, le ver se tient alors dans la partie postérieure verticale et respire l’oxygène de l’air dans une ambiance saturée d’humidité , éventuellement, il entraîne des bulles d’air jusqu’au contact des branchies. Si la galerie reste en eau, l’animal peut épuiser l’oxygène dissous et être confronté à des concentrations élevées d’hydrogène sulfuré (H2S, HS‾), il se met alors en métabolisme anaérobie; lorsqu’il est de nouveau en immersion il oxyde l’hydrogène sulfuré accumulé dans le liquide cœlomique en thiosulfate. Il se remet de ce stress en moins d’une heure

Reproduction

et

Les sexes sont séparés et non identifiables extérieurement. Il y aurait 3.75 femelles pour 1 mâle. Les gonades, très petites, libèrent les éléments génitaux dans le cœlome où ils poursuivent leur évolution. Les ovocytes sont séparés les uns des autres et aisément reconnaissables. Les spermatozoïdes (spermatocytes en réalité) sont réunis en masses arrondies ayant l’aspect d’une mûre (« morula ») qui se dissocient avant leur émission sous l’effet d’un « facteur de maturation » secrété par le prostomium.

Le pic de reproduction a lieu en automne (octobre-novembre). Les gamètes sont émis simultanément, sur une courte période de 4-5 jours lors de basses mers de vive eau. Ce synchronisme est dû à des signaux chimiques (phéromones) libérés par les individus reproducteurs. Les ovocytes restent dans la galerie, les spermatozoïdes s’étalent en galettes à la surface du sédiment et sont entraînés dans les galeries, où a lieu la fécondation, par le courant d’eau engendré par les femelles lorsque la mer remonte.

Les larves se développent dans la galerie de la femelle. Les post-larves rampent dans la couche superficielle du sédiment et peuvent être entraînées par les courants mais ne mènent pas une vie franchement planctonique. Les juvéniles s’installent sur des territoires différents de ceux occupés par les individus âgés . Les individus peuvent atteindre la maturité sexuelle au bout d’un an et plus généralement au cours de leur deuxième année. La durée de vie serait d’au moins 5-6 ans. La mortalité des adultes atteindrait 40% après la reproduction selon Newell (1948), d’autres auteurs indiquent une mortalité annuelle moyenne de 22%.