Ardoise - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Utilisation

L'ardoise constitue le matériau employé pour la couverture des bâtiments (on parle alors d'ardoises). Les régions traditionnelles de production sont aussi les régions où ce type de couverture est privilégié : il s'agit par exemple, en France du Maine-et-Loire et des Ardennes ainsi qu'en altitude dans les Pyrénées.

En règle générale, l'ardoise est aujourd'hui moins utilisée, du fait de l'apparition de matériaux de constructions synthétiques moins onéreux, dont certains imitant l'ardoise.

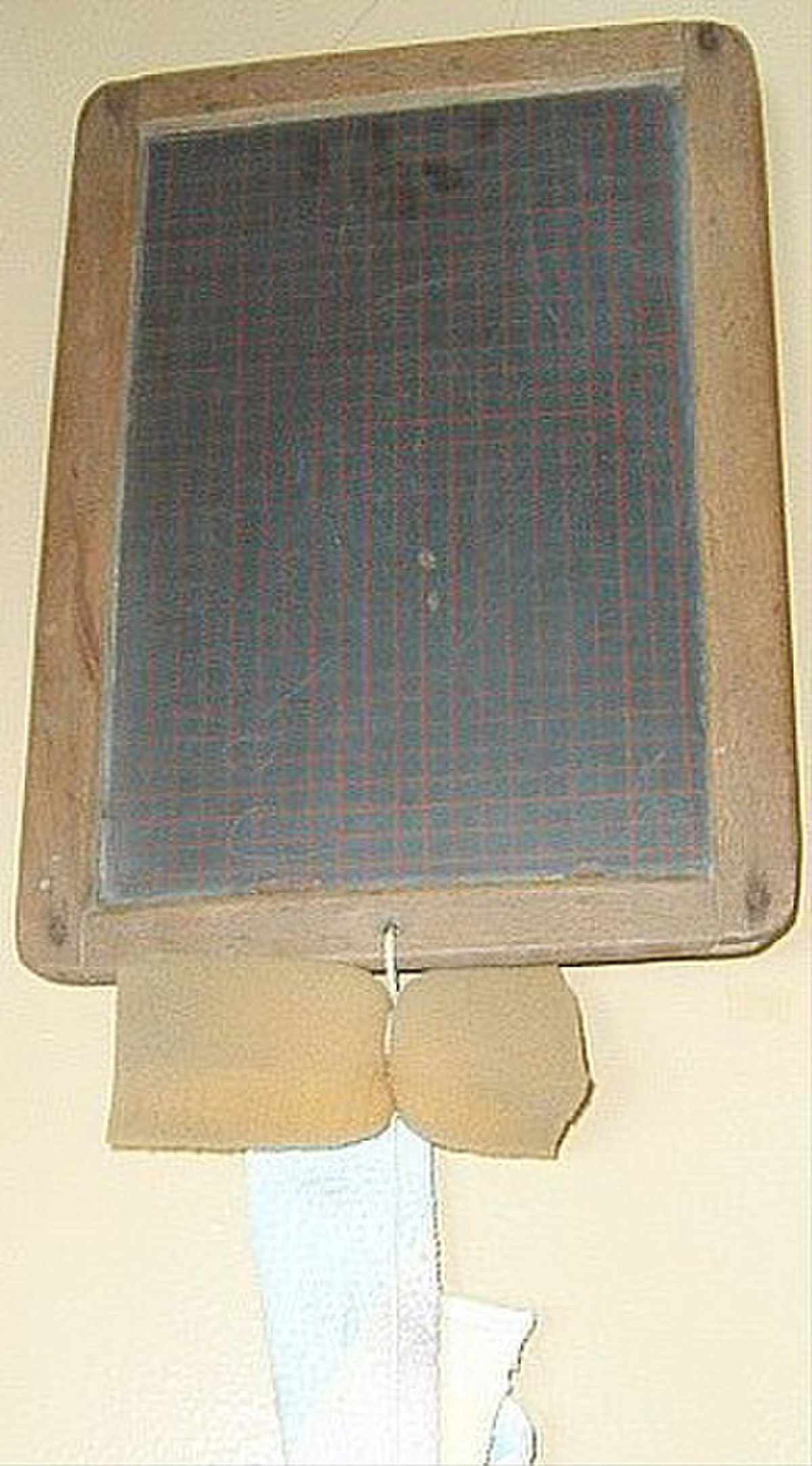

L'ardoise fut aussi largement utilisée sous forme de plaque mince en tant que support d'écriture effaçable.

Gisements ardoisiers en Amérique du Nord

À Saint-Marc-du-Lac-Long, au Québec, se trouve la plus importante ardoisière exploitée en Amérique du Nord, à ciel ouvert, comparable aux exploitations françaises.

L'ardoise autrement

L'ardoise ne se contente plus de couvrir les toits, elle sert à l'extérieur en dallage, mais aussi à l'intérieur comme plan de travail en cuisine ou salle de bains. L'ardoise se sculpte ou se grave. Des plaques commémoratives, ou funéraires, des plaques de rues ou décoratives sont réalisées par des artisans.

Durée de vie

La durée de vie d'une ardoise est de 70 ans à 300 ans. La qualité du gisement, le type d'extraction (machine ou main) et bien sûr l'épaisseur, le type de pose (sur crochet ou cloutée), le pureau, ont une incidence sur cette durée. Il n'y a pratiquement pas d'entretien (démoussage) sur les ardoises. Pour les plus fiables, il faudra changer le support avant l'ardoise (changement de volige ou même de charpente). C'est pour cela qu'il y a un marché d'occasion pour les ardoises, et que les monuments historiques (leurs architectes et artisans spécialisés) préconisent en rénovation des ardoises à longue durée de vie.

Les ardoises de mauvaise qualité sont sujettes à la rouille. Ce défaut provient de la présence de minerai de fer (la forme la plus connue est celle de la pyrite, mais on rencontre également des grenats, de la magnétite) contenu dans certaines veines du gisement ou dispersée. C'est donc après l'extraction que les lots défectueux peuvent être mis de côté systématiquement par un test à l'acide. Le traitement des ardoises sur le toit est possible avec le passage d'un produit chimique (réaction acide-base)

Musées

Les communes suivantes abritent chacune musée de l’ardoise et à son exploitation locale :

- Au cœur de l'Ardoise à Bertrix en Belgique.

- Centre de l'interprétation de l'ardoise à Mont-Saint-Hilaire au Québec ;

- La Mine Bleue à Noyant-la-Gravoyère dans le Maine-et-Loire ;

- Musée de l'ardoise à Haut-Martelange au Luxembourg ;

- Musée de l'ardoise de Renazé dans la Mayenne angevine ;

- Musée de l’ardoise de Trélazé dans le département du Maine-et-Loire et la région des Pays de la Loire ;

- Souterroscope à Caumont-l'Éventé dans le Calvados en Normandie ;

Importance économique

Selon les enquêtes de l'UNICEM, en 2005, le chiffre d'affaire global des producteurs français est de 41 147 000 euros dont 20 383 000 euros à l'exportation, dans 39 entreprises ou sections d'entreprises.

Divers

- « Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine » : extrait du poème publié en 1558 Heureux qui comme Ulysse, de Joachim du Bellay.

- Une gravure sur l'extraction de l'ardoise apparaît dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, à la moitié du XVIIIe siècle.

- Dans la fabrication des billards, la table comprend une (ou plusieurs) plaque en ardoise assemblée sur un châssis métallique. Cette ardoise est rectifiée, opération de précision qui ajuste au 20e de millimètre le plan (gage de qualité du billard). Aucun autre matériau n'a pu remplacer à ce jour l'ardoise pour la qualité du roulement. La densité et l'effet de masse évitent les déformations de la table dans le temps.

- Ardoise est une couleur gris très foncé, allant du gris neutre au gris bleuté.

- On dit aussi gris ardoise ou bleu ardoise.

- ██████ Gris ardoise.

- ██████ Bleu ardoise.