Architecture gothique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Esthétique de l'architecture gothique

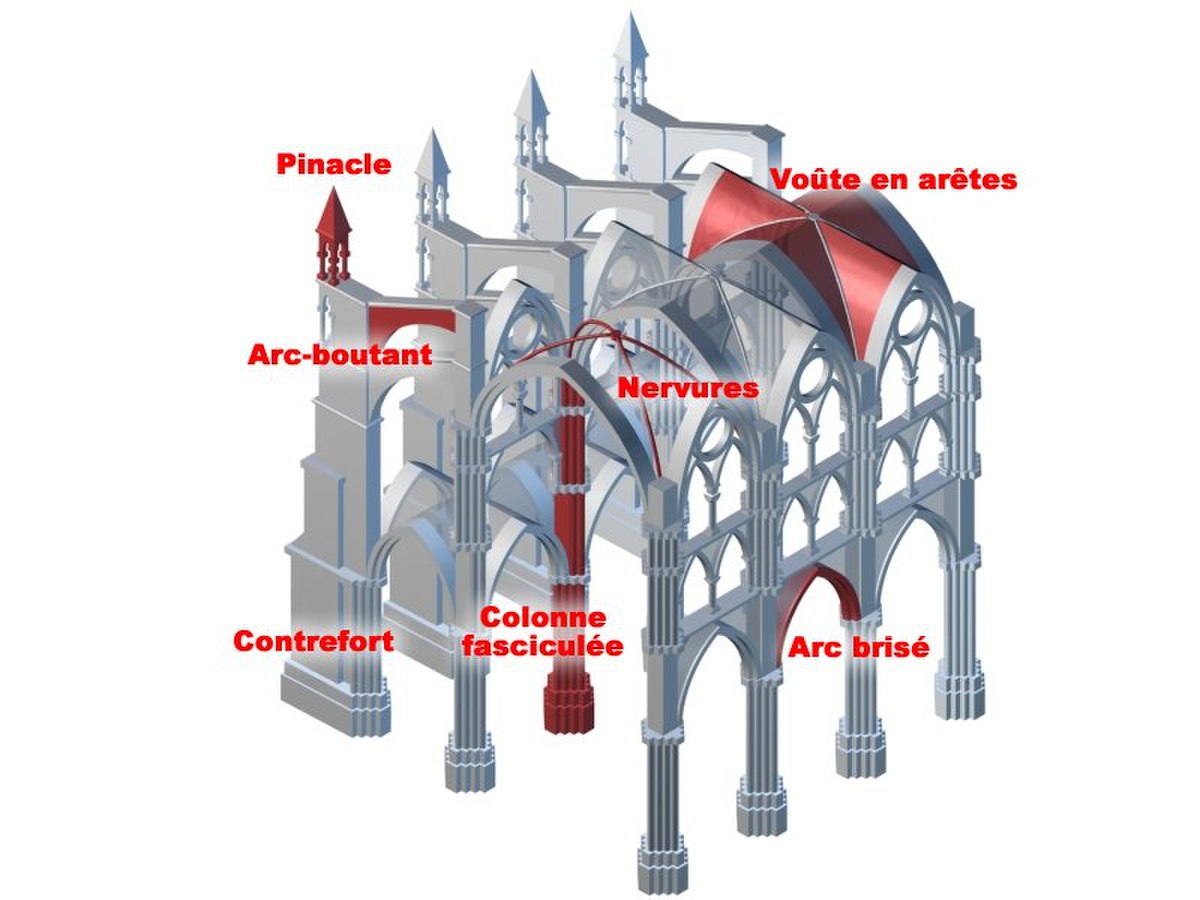

Même s'il est courant de définir l'architecture gothique par l'usage de l'arc-brisé ou bien de l'ogive, on ne saurait définir un style architectural précis , ou tout autre art, par ses caractéristiques techniques. Opposer le roman au gothique par l'usage du plein cintre ou celui de l'ogive n'a aucun sens. L'ogive, l'arc brisé, l'arc-boutant sont utilisés bien avant l'apparition des premiers bâtiments gothiques.

De nombreux autres procédés architecturaux ou décoratifs ont été employés. L'alternance de piles fortes et piles faibles rythme la nef et renforce ainsi l'impression de longueur, d'horizontalité. Le rapport hauteur/largeur de la nef accentue ou diminue la sensation de hauteur de la voute. La forme des piles, la décoration des chapiteaux, la proportion des niveaux (grandes arcades, triforium, fenêtres hautes),... participent tous à l'expression de l'esthétique de l'architecture gothique :

- volonté de hauteur, (Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais)

- recherche de verticalité (Cathédrale Notre-Dame d'Amiens)

- alternance des vides et des pleins (Cathédrale Notre-Dame de Laon)

- fusion de l'espace (Cathédrale Saint-Étienne de Bourges)

- multiplication des jeux de lumières et de couleurs (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).

Ainsi, les éléments architecturaux ont été mis au service de choix et de recherche esthétique. Ils n'ont été que des outils pour obtenir les effets recherchés. Pour élever les nefs toujours plus haut, il a fallu améliorer la technique de l'arc boutant. Pour augmenter la lumière et évider les murs, l'usage de l'arc brisé était mieux adapté. Les piles fasciculées ont homogénéisé l'espace et donné une sensation de logique aux volumes.

Techniques utilisées dans l’architecture gothique

L’architecture romane a remplacé l’idée de la basilique charpentée par celle de la basilique voûtée qui nécessite des murs d’appui épais, le plus souvent renforcés par des contreforts accolés de place en place.

L’architecture gothique amène une solution aux problèmes de forces que connaît l’art roman. Par ce changement, on peut alors édifier des parties beaucoup plus hautes, plus légères et plus lumineuse. En effet, l’arc brisé, la croisée d'ogives et l’arc-boutant permettent d’équilibrer efficacement les forces tout en allégeant la structure et en permettant l’ouverture de larges baies. Ainsi, les murs épais de l’architecture romane sont remplacés par des piles et des murs bien plus allégés dans l’architecture gothique. Une église gothique est un monument éminemment structuré et planifié à défaut d’être calculé. Les concepts physiques sur lesquels repose l’architecture gothique ne seront théorisés qu’à partir du XVIe siècle.

L'ogive

L’arc-boutant

L'arc-boutant est un étai formé d'un arc en maçonnerie qui contrebute la poussée latérale des voûtes en croisées d'ogives. Il reprend non seulement la fonction des contreforts de l'architecture romane, mais permet aussi de limiter la force des vents et de la pluie sur les fenêtres hautes. Enfin il est souvent associé au système d'évacuation des eaux de pluies de la toiture.

L’arc brisé

Arc dont la courbe inférieure est formée à partir de deux demi-arcs symétriques s’appuyant l’un sur l’autre.

La culée

Contrefort massif maçonné supportant les arcs-boutants.

Le pinacle

Les pinacles sont des petits édicules au sommet des arcs-boutants. Parfois en plomb et de forme pyramidale de base polygonale (ou simplement une flèche ou pointe), ils servent en premier lieu à augmenter la masse des arc-boutants pour améliorer l’équilibre des forces issues des murs. Ils sont parfois ajourés et ornés de fleurons servant de couronnement, ajoutant donc une fonction décorative.

Le triforium

Galerie, souvent voûtée, ouverte sur l’intérieur et aménagée latéralement au-dessus des bas côtés de la nef d’une église. Comme les arc-boutants, le triforium fait partie des éléments qui contrebutent les poussées des voûtes. Il n'a aucune fonction liturgique ou de circulation dans l'édifice.

Proportions d’un édifice gothique

Si l’arc en plein cintre donnait satisfaction pour la construction d’une nef simple munie d’une voûte dite en berceau, il convenait mal à la croisée du transept et de la nef. Il en résultait, aux diagonales de l’intersection, des arcs elliptiques aplatis beaucoup plus fragiles. L’effondrement de la coupole de l’église Hagia Sophia à Constantinople avait illustré ce problème.

La solution fut de réserver la robustesse des arcs en plein cintre aux diagonales de la croisée, ce que l’on appelle une croisée d’ogives. La projection orthogonale de cette croisée selon l’axe de chacune des nefs donne alors une demi-ellipse posée dans sa hauteur, très résistante en son sommet. Par chance, il existe une bonne approximation de cet arc pour cette époque où, sur le chantier, à défaut de bons moyens de calcul et de mesures précises il vaut mieux recourir à des tracés simples à exécuter : il s’agit d'un arc brisé composé de deux arcs de cercle centrés respectivement au premier et au troisième quart de la distance à franchir.

Cette approximation est souvent observable à une légère déformation de la voûte de la croisée à l'endroit où elle se raccorde aux nefs.

Décoration

Contrairement à la tendance dominante du style roman à la sobriété, le style gothique se pare souvent d’une multitude d’arcs, de colonnades, de statues, etc.

Les vitraux

Le style roman permettait des ouvertures limitées et des jeux de contraste entre ombre et lumière.

Au nord, ce parti pris structurel rendait probablement les bâtiments très sombres. Des ouvertures plus grandes devaient être envisagées pour laisser pénétrer la lumière. Mais l'arc en plein cintre ne permet pas de percer des ouvertures suffisamment grandes pour la luminosité tant recherchée par l'art gothique, sans risquer d'affaiblir les murs. Les forces latérales appliquées aux murs sont très importantes et on ne peut envisager d’élever la voûte sans renforcer les murs pour contrebuter la poussée résultante.

En revanche, l’arc brisé et la croisée d'ogives permettent d'équilibrer les forces sur des piles. Les murs n’ont donc plus à supporter le poids de la structure et peuvent alors être ouverts vers l'extérieur. La lumière devient donc si abondante qu'on peut jouer à la colorer par des vitraux. Ces derniers ne laissent rien voir de l’extérieur. Ils sont édifiants pour les fidèles et représentent bien souvent des scènes bibliques, la vie des saints ou parfois même la vie quotidienne au Moyen Âge. Ils étaient de véritables supports imagés pour le catéchisme des fidèles qui n'avaient alors qu'à lever les yeux.

Mais au-delà de la représentation iconographique, c'est aussi pour toute la symbolique de la lumière que l'on avait recours aux vitraux durant le Moyen Âge, et plus particulièrement pendant la période dite gothique. Selon Vitellion, intellectuel du XIIIe siècle, on distingue deux sortes de lumières : la lumière divine (Dieu) et la lumière physique (la manifestation de Dieu). Les vitraux étaient alors chargés de transformer la lumière physique en lumière divine, autrement dit de faire rentrer la présence divine dans la cathédrale.

Toujours dans la mentalité médiévale, on associait le sombre ou l'absence de lumière au Malin. Ainsi, quand un fidèle entrait dans la cathédrale, il se sentait protégé du mal par Dieu et cela grâce à la luminosité des vitraux. On retrouve une explication du lien entre Dieu et la lumière dans la Bible.

Le contexte historique dans lequel cette théologie de la Lumière s'est mise en place est décrite dans l'œuvre de l'historien Georges Duby.

« Je suis la lumière du monde ; celui qui Me suit ne marche point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »

— Évangile selon saint Jean, VIII, 12

En outre, la lumière provenant des vitraux a pour but de délimiter un microcosme céleste au cœur de l'église.

|

|

|