Architecture chrétienne du Moyen Âge - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

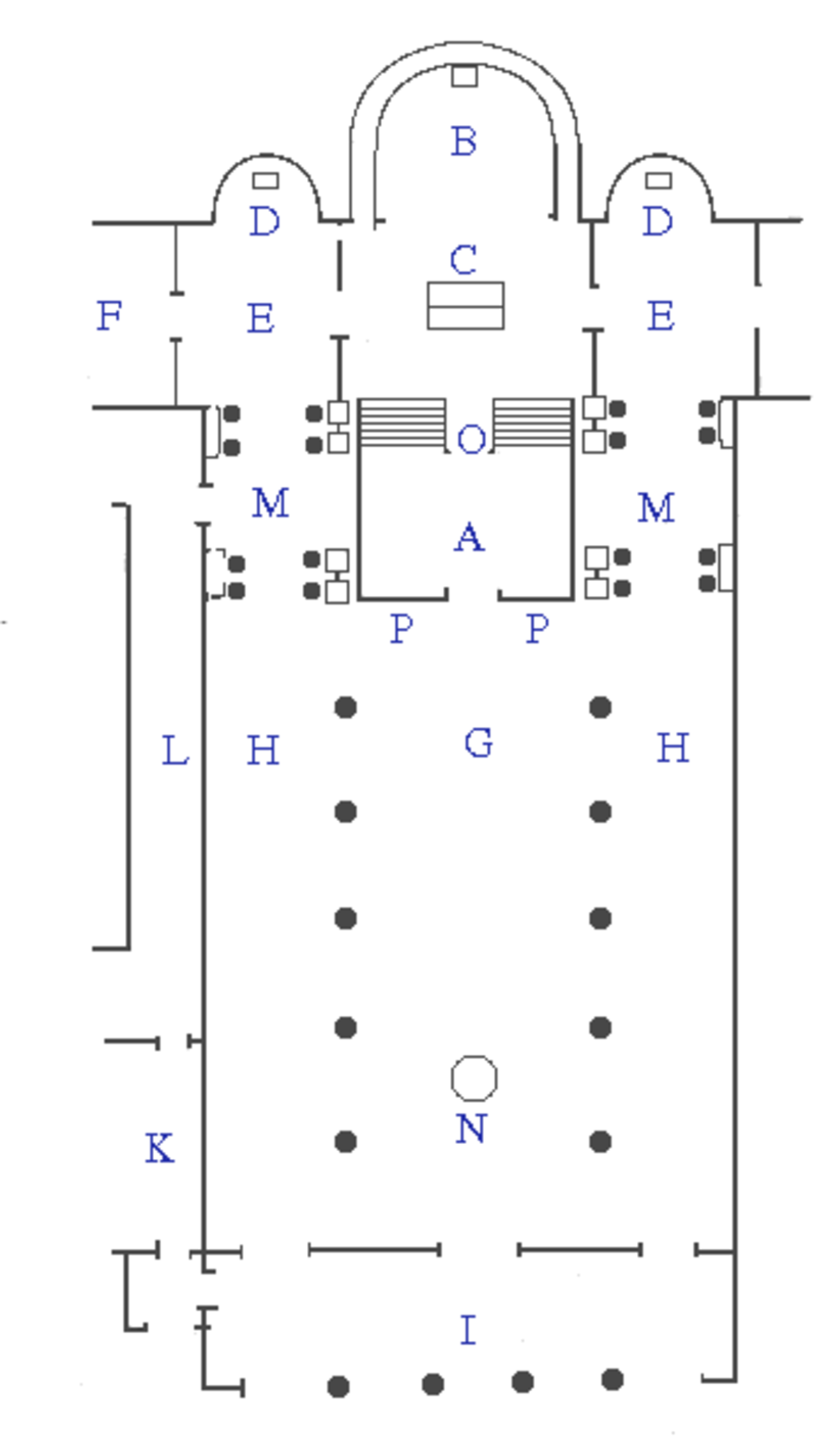

Plan d'une église

Nous donnons ici, pour faire connaître quelle était la disposition générale d'une église de moyenne grandeur au Xe siècle, un plan qui sans être copié sur tel ou tel édifice existant, résume l'ensemble de ces dispositions.

tour lanterne (clocher) intérieur de l'église abbatiale de Fécamp

- I est le portique qui précède la nef, le narthex de la basilique primitive, sous lequel se tiennent les pénitents auxquels l'entrée de l'église est temporairement interdite, les pèlerins qui arrivent avant l'ouverture des portes. De ce porche, qui généralement est couvert en appentis, on pénètre dans la nef et les bas-côtés par trois portes fermées pendant le jour par des voiles.

- N : les fonts baptismaux placés soit au centre de la nef, soit dans l'un des collatéraux H.

- G : la nef au milieu de laquelle est réservé un passage libre séparant les hommes des femmes.

- P : la tribune, les ambons, et plus tard le jubé où l'on vient lire l'épître et l'évangile.

- A : le bas-chœur où se tient le bas clergé, vicaires, diacres, chantres.

- O : l'entrée de la confession, de la crypte qui renferme le tombeau du saint sur lequel l'église a été élevée ; des deux côtés les marches pour monter au sanctuaire.

- C : l'autel principal.

- B : l'exèdre au milieu duquel est placé le siège de l'évêque, de l'abbé ou du prieur ; les stalles des chanoines ou des religieux s'étendent plus ou moins à droite et à gauche.

- E : les extrémités du transept.

- D : des autels secondaires.

- F : la sacristie communiquant au cloître L (pour les églises abbatiales) et aux dépendances. Quelquefois, du porche on pénètre dans le cloître par un passage et une porterie K. Alors les clochers étaient presque toujours placés, non en avant de l'église, mais près du transept en M, sur les dernières travées des collatéraux. Les religieux se trouvaient ainsi plus à proximité du service des cloches, pour les offices de nuit, ou n'étaient pas obligés de traverser la foule des fidèles pour aller sonner pendant la messe.

Note : L'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait encore à la fin du XVIIIe siècle ses deux tours ainsi placées. Cluny, Vézelay, beaucoup d'autres églises abbatiales, de prieurés, de paroisses même, un grand nombre de cathédrales, possèdent ou possédaient des clochers disposés de cette manière. Châlons-sur-Marne laisse voir encore les étages inférieurs de ses deux tours bâties des deux côtés du chœur.