Architecture baroque - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques

Les origines du mot baroque sont incertaines. Le mot est issu du portugais barrocco. Contrairement à une idée courante, le terme ne désigne pas, dans un premier temps, une perle irrégulière : un "barrocco", en portugais, désigne un gros rocher de granit à la forme irrégulière. C'est seulement par analogie qu'il désigne la perle irrégulière. Dans les deux cas, il s’agit d'une réalité irrégulière. Le mot baroque signifie « extravagant, imprévu, irrégulier »… Utilisé comme adjectif, le terme « baroque » s’applique aux attributs formels indépendants du contexte historique. On parlera de musique, de pensée ou de littérature « baroque » pour relever le caractère « baroque » de cette littérature, de cette pensée, ou de cette musique. Utilisé comme substantif, il désigne des formes d’expression artistique ou religieuse, comme de multiples formes d’organisations sociales. On ne peut l’extraire, ici, de son contexte mental[évasif]. Dans ce dernier cas, on parlera du « baroque » dans l’Europe catholique, de la fin du XVIe vers le milieu du XVIIIe siècle.

Opulence

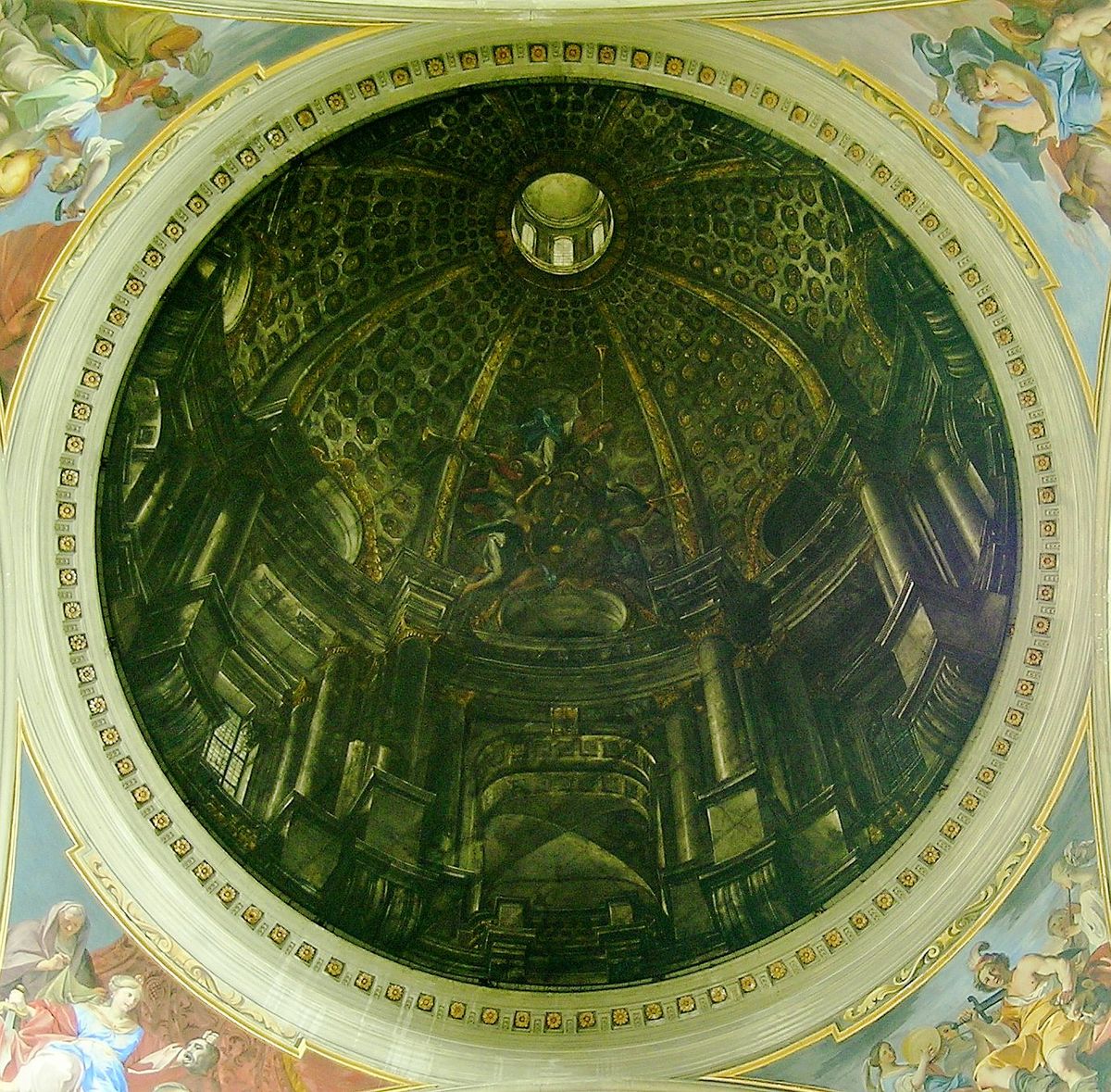

L'architecture baroque est caractérisée par l'opulence ; avec les progrès techniques et les avancées en statique, les nefs s'élargissent, voire adoptent des formes rondes. Les architectes n'hésitent pas à avoir recours à une ornementation « à outrance », en particulier en Espagne avec le style churrigueresque, et multiplient l’usage des faux-marbres et du stuc, en particulier avec un usage généralisé des marbres polychromes ; les sculptures d’anges et de putti joufflus et moqueurs, souvent dorés, sont omniprésentes de même que les volutes, spirales, rocaille, cartouches, etc. ; les fresques couvrant l'intégralité du plafond apportent une touche de couleur, très souvent elles « ouvrent » l'espace en y plaçant un ciel, donnant l'impression d'une architecture à ciel ouvert, et ne reculent pas devant le recours au trompe-l'œil, en particulier en intégrant peinture et architecture.

Même les colonnes se mettent à virevolter sur elles-mêmes et présentent cet aspect typique qu'on appelle « colonne de Salomon », elles sont mises à la mode par Le Bernin qui, dans son baldaquin surmontant le maitre-autel de la basilique Saint-Pierre de Rome, crée un modèle immédiatement repris et copié.

L'usage du clair-obscur et des jeux de lumière : avec les progrès techniques, les baies s'élargissent et inondent les espaces de la lumière du jour et, typiquement, le maitre-autel des églises s'élève en contre-jour.

Les toits en bulbe d'oignon, spécialement en Bavière, Autriche, Hongrie et dans les pays slaves s'élèvent souvent pour surmonter tours et clochers baroques.

Éclairage latéral du maître-autel de la cathédrale de Klagenfurt. |

Contre-jour et couleurs, église de l'Ascension de la Vierge, Kłodzko |

Clair-obscur autour du maître-autel de Michaelerkirche, Vienne |

Théâtralité

Le plan des premières églises baroques reste « sage » et conserve le schéma basilical classique. Ce qui rend ces églises « baroques » est le fait que leur façade soit traitée comme un proskénion de théâtre antique avec colonnes, niches peuplées de statues, etc.

Jamais avant et rarement après n'a-t-on autant osé mettre en scène un autel d'église comme une scène de théâtre, entourés de colonnes, peuplés d'anges et de saints qui sont comme en représentation, une scène biblique en toile de fond, le saint-votif de l'église sculpté sur l'avant-scène, le tout surmonté de dais d'où pendent des rideaux qui rappellent furieusement ceux du théâtre. Le Bernin va jusqu’à placer des spectateurs autour de sa célèbre chapelle Cornaro à Notre-Dame-de-la-Victoire…

Maître-autel de l'église des Jésuites de Mannheim | Intérieur empreint de théâtralité de l'église Saint-Pierre de Vienne (Autriche) |

Créativité

Si le classicisme est le respect des formes antiques romaine ou grecque, le baroque s'en distingue par l'innovation. Jean-Baptiste Ache écrit à son propos :

« L'esprit baroque réside dans la liberté de modifier les formes classiques à l'origine de manière à les rendre perméables à toutes les nuances d'expression émotive (rupture de soubassement, doublement des colonnes, incurvation des frontons, effets de trompe l'œil). »

Les architectes n'ont jamais été aussi libres de tenter des formes nouvelles, aussi audacieuses par rapport à l'héritage du passé. Une église en forme de trèfle pour évoquer la Trinité ? C'est possible à la Kappell de Waldsassen. Un château au plan tout aussi triangulaire ? Visitez Karlova Koruna ou le Pavillon chinois de Sanssouci. Le plan cruciforme vous semble « déjà-vu » ? Santini-Aichl vous offre une église en étoile à cinq branches à Zelená hora. L'église Saint-Pierre de Vienne présente un plan de forme ovale.

| Extérieur de la Kappel, Église triangulaire, Waldsassen, Allemagne | Pavillon chinois du Palais de Sanssouci, Allemagne |

Plan ovale de l'église Saint-Pierre de Vienne (Autriche) |

Urbanisme

C'est dans la conception de la ville que l'art baroque innove réellement. La Renaissance italienne avait commencé à repenser l’urbanisme mais le faisait dans les marges de la ville médiévale « fermée ». Le baroque, lui, « ouvre ». Il ouvre la ville pensée comme espace systématisé, il perce des perspectives infinies, il conçoit la capitale comme le centre de forces qui rayonnent bien au-delà de ses limites. Il n'est pas interdit de penser que la révolution copernicienne puis newtonienne qui s'imposent alors, influent sur les esprits des commanditaires comme des architectes et urbanistes.

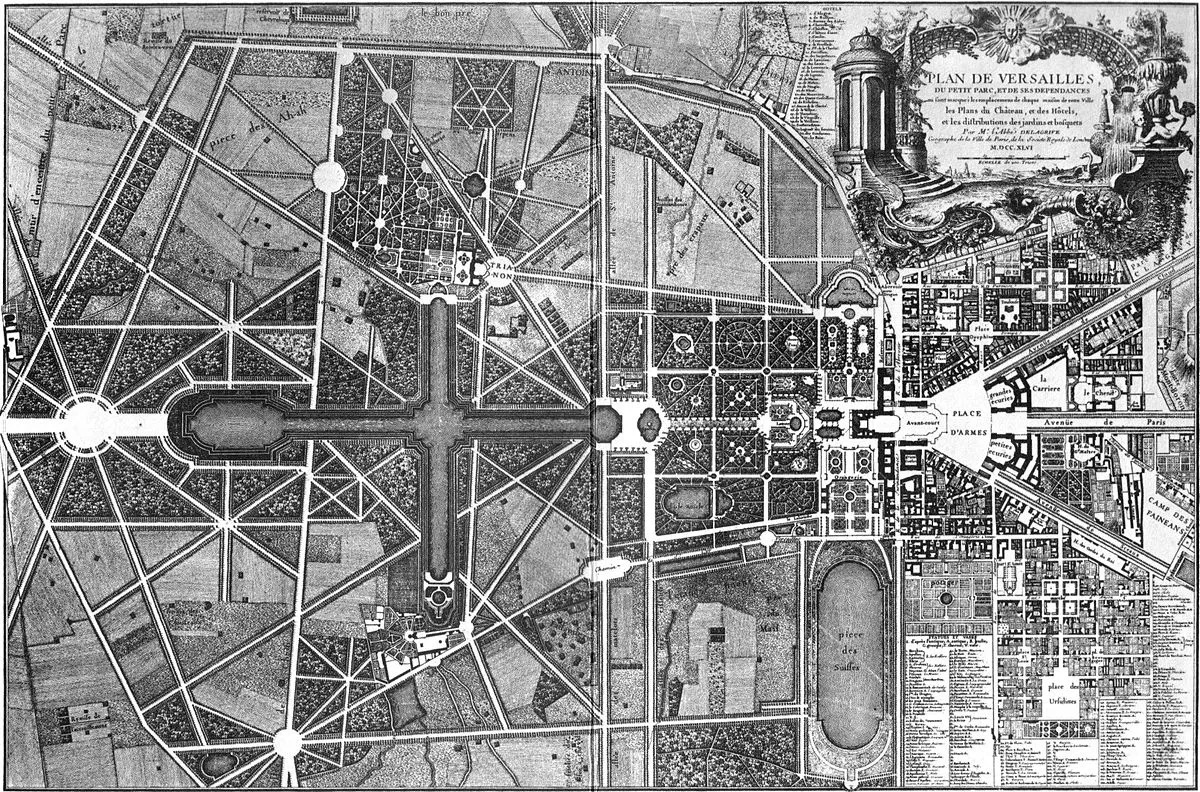

Comme pour tout ce qui est baroque, tout a commencé à Rome, avec le percement de grandes voies dégagées pointant vers des églises pour les mettre en valeur, les escaliers de la Piazza di Spagna, la place et la fontaine de Trevi. Mais le véritable modèle copié dans toute l'Europe est Versailles, en tant que forme de ville idéale au XVIIe siècle : le palais est au centre de deux vastes espaces définis par des perspectives divergentes qui se prolongent à perte de vue. La forme géométrique simple est centrée vers la figure du souverain absolutiste qui forme le noyau, le centre de gravité du système.

Le modèle versaillais est copié à la Résidence de Wurtzbourg et surtout à Karlsruhe (1715) dont le margrave Charles-Guillaume de Bade-Durlach en dessina peut-être le plan en éventail aux détails urbanistiques très étudiés.

Le projet urbanistique le plus ambitieux de tout le siècle et le plus complet est cependant la fondation de Saint-Pétersbourg par le Tsar Pierre le Grand en mai 1703. Trois avenues rectilignes (dont la perspective Nevsky) rayonnent depuis l'Amirauté. L'architecte français Le Blond est chargé de parfaire l'ouvrage.

Quand ils ne bâtissent pas ex-nihilo, une capitale, les souverains absolutistes les embellissent. La Plaza Mayor devient un lieu commun en Espagne. Louis XIV à Paris dresse l'esplanade des Invalides, le Champ-de-Mars, l’Axe historique que Le Nôtre, le paysagiste du château de Versailles, fait tracer en 1640 dans la continuité du Louvre et des Tuileries et, conçue par Jules Hardouin-Mansart en 1699, la place Vendôme. Louis XV poursuit cet effort avec la place de la Concorde

Plus modeste mais non moins représentative, la place Stanislas de Nancy témoigne de l’allégeance envers le roi de France dont une statue est initialement érigée en son centre, en face d’un arc triomphal à sa gloire. La place réunifiant les deux villes développe un nouvel axe structurant de la ville dont chaque extrémité est ornée d’un arc en l’honneur du duc-roi et de son épouse. Il s’agit d’une vaste composition où s’élèvent un palais du gouverneur, un théâtre, et une académie des sciences ; des fontaines aux sujets mythologiques et un travail de ferronnerie raffiné laisse ouverts les angles sur la ville et le paysage.

En Italie, Turin est un compromis idéal entre la ville baroque française (monarchique, le gallicanisme absolutiste ne reconnaissant, in fine que l'autorité du roi) et la ville baroque romaine (religieuse, les artères percées vont d'une basilique à l'autre). Le plan est rationnel et laïc, les seuls édifices qui dominent la ville horizontale sont en revanche les clochers et les dômes des églises. Le palais Carignan (1679-1685) par Camillo-Guarino Guarini, certes imposant, respecte l'horizontalité imposée aux édifices civils.

Toutes les villes d'Europe devraient être citées à un titre ou un autre, tant le siècle connait d'innovations urbanistiques et de projets citadins, en particulier en Allemagne qui se relève alors des ravages et destructions de la guerre de Trente Ans, mais citons Bath, en Angleterre qui expérimente un concept nouveau qui fera florès, celui de la « ville-jardin » avec une liberté conceptuelle rarement vue jusqu'alors dans la création urbaine : le Royal Crescent est en demi-cercle sur le modèle du théâtre antique, le King's Circus est une place ronde sur celui du Colisée.

La ville baroque est un théâtre et son souverain un metteur en scène implacable qui plie la nature à ses jardins tracés au cordeau, la ville à sa poigne de fer et qui peut dire, comme Auguste dans Cinna.

« Je suis maître de moi comme de l'univers. Je le suis. Je veux l'être. »