Archipel des Comores - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Archipel des Comores | ||

| ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays |

| |

| Localisation | Canal du Mozambique (océan Indien) | |

| Coordonnées | ||

| Superficie | 2 236 km2 | |

| Nombre d'îles | 33 | |

| Île(s) principale(s) | Grande Comore, Anjouan, Mohéli, Mahoré (Mayotte) | |

| Point culminant | Karthala (2 360 m sur Grande Comore) | |

| Géologie | Archipel volcanique | |

| Administration | ||

|

| ||

| Îles autonomes | Grande Comore, Anjouan, Mohéli | |

| | ||

| Collectivité d'outre-mer | Mayotte | |

| Démographie | ||

| Population | 892 182 hab. (2006) | |

| Densité | 399,01 hab./km2 | |

| Plus grande ville | Mamoudzou | |

| Autres informations | ||

| Découverte | Préhistoire | |

| Fuseau horaire | UTC+3 | |

| | ||

| Catégorie:Archipel des Comores - Catégorie:Archipel de France | ||

L'archipel des Comores forme un ensemble d'îles situées au sud-est de l'Afrique, à l'est de la Tanzanie et au nord-ouest de Madagascar. Elles sont partagées entre un pays indépendant, l'Union des Comores, et Mayotte, une collectivité d'outre-mer française de fait. Cette présence française aux Comores a été condamnée à plusieurs reprises par la communauté internationale. Selon les sources, l'îlot du Banc du Geyser et les îles Glorieuses peuvent ou non être rattachées à l'archipel.

Géographie

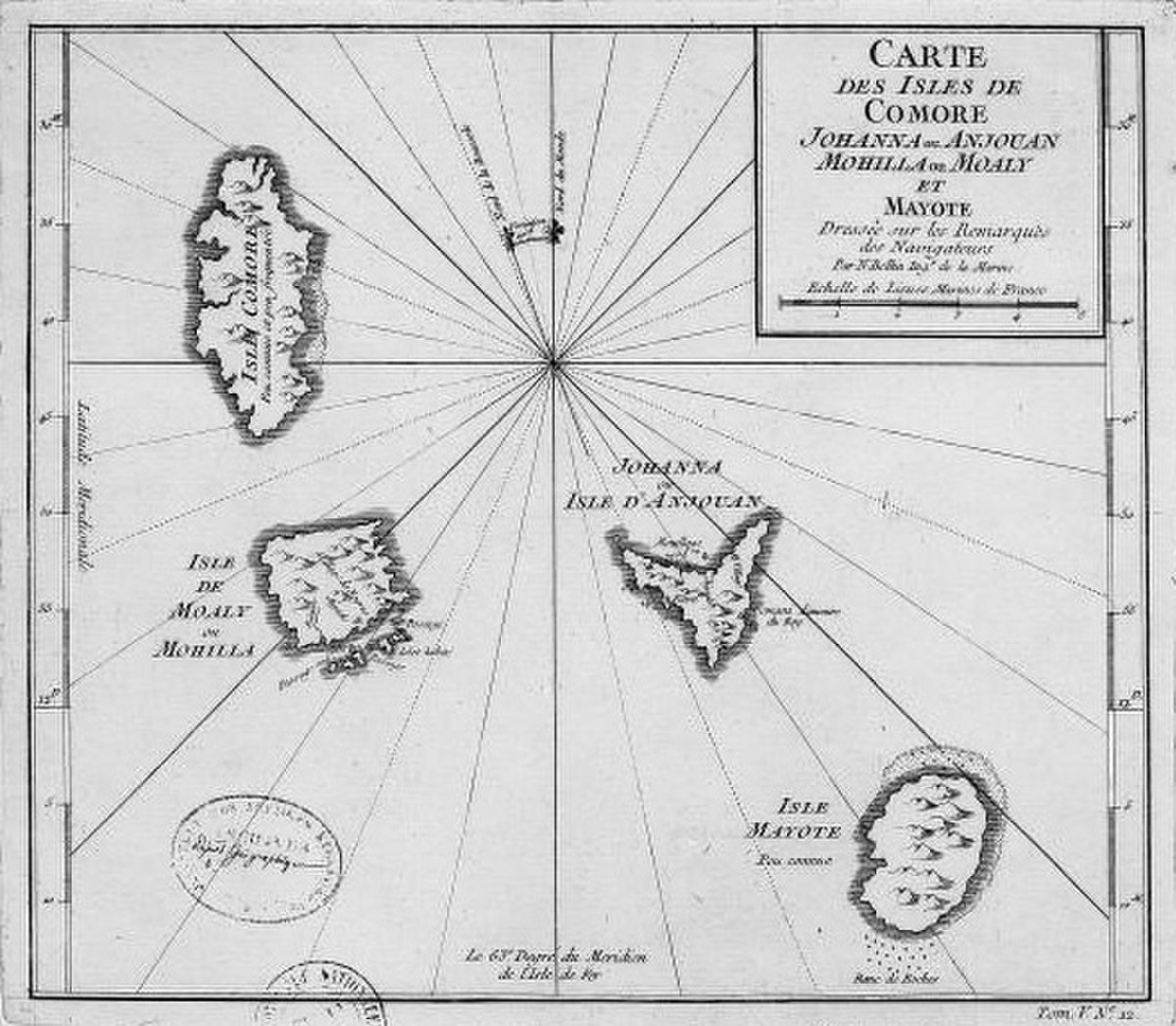

Les Comores se trouvent dans le canal de Mozambique au nord-ouest de Madagascar et face au Mozambique. Ces quatre îles volcaniques, qui couvrent une superficie de 2236 km², sont :

- Grande Comore (ou N'gazidja en shikomori)

- Anjouan (ou Ndzouani)

- Mohéli (ou Mwali)

- Mayotte (ou Maore)

Deux atolls coralliens format des îlots sont, selon les sources et les époques, rattachées à l'archipel :

- Le Banc du Geyser, un récif de 8 sur 5 km de large, immergé à marée haute, situé à 130 km au Nord Nord est de Mayotte. Il est revendiqué par Madagascar et la France.

- Les Îles Glorieuses étaient rattachées administrativement à l'archipel avant 1975, et géologiquement parlant, font partie de l'archipel.

En outre, entre Madagascar et Mayotte, il existe le banc du Leven, une ancienne île aujourd'hui submergée.

« L'affinité entre la flore comorienne et la flore malgache est certaine. La présence du banc du Leven, long d'une centaine de kilomètres à l'extrême nord-ouest de Madagascar entre la Montagne d'Ambre et l'archipel pourrait expliquer en partie cette affinité. En effet, ce banc à aspect tabulaire présente des sédiments coralligènes pouvant être attribués à la présence d'un récif corallien durant la Glaciation de Würm. »

— Callmander, M.W. 2002. Biogéographie et systématique des Pandanaceae de l’Océan Indien occidental. Thèse de doctorat, Université de Neuchâtel, 253 p.

Histoire

Les premières traces de peuplement datent du VIIIe siècle. Depuis lors, de très nombreuses ethnies se sont croisées et mélangées parmi lesquelles des populations d'origines bantoue, bushimen, indonésienne, arabe, portugaise, française, indienne. L'islam y apparaît au XIIIe siècle avec l'arrivée d'une population persane de Chiraz. Ces îles formaient avec Zanzibar, Pemba, l'archipel de Lamu et les villes de la côte kenyane et tanzanienne une unité de culture swahilie prospère et de renommée, vivant du commerce d'esclaves, de l'ivoire et d'autres marchandises africaines destinées aux marchés orientaux. Durant cette époque, le pouvoir est aux mains des nombreux sultans batailleurs locaux.

En explorant toute cette région, les Portugais trouvèrent et abordèrent les îles de la Lune (qamar en arabe signifie lune) en 1505.

Entre 1841 et 1912, les Français soumirent les îles par de rocambolesques histoires mêlant, comme à Madagascar, faits de guerre, trahisons et histoires d'amour. Ils réussirent à établir des protectorats puis une colonie dirigée par le gouverneur général de Madagascar. Alors que la main-d'œuvre devenait de plus en plus chère à La Réunion, les Comores, oubliées par l'administration centrale, offraient aux colons et aux sociétés coloniales (comme la Bambao) des perspectives et une main-d'œuvre peu chère dans les plantations de plantes à parfums et de vanille.

En 1946, les îles ne sont plus rattachées administrativement à Madagascar et forment pour la première fois de leur histoire une entité administrative unie et reconnue (TOM).

En 1974, la France organise un référendum d'autodétermination dans l'archipel : trois des quatre îles optent pour l'indépendance (Grande Comore, Anjouan et Mohéli) et formèrent un état souverain comorien appelé initialement République des Comores. Mayotte devient une collectivité territoriale. L'Assemblée générale des Nations unies a, dès l'indépendance autoproclamée des trois îles, pris position contre le maintien de la présence française à Mayotte. Cette résolution n'est pas contraignante. La France a usé, d'ailleurs pour la première fois, du droit du veto qu'elle dispose en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies, de manière qu'aucune résolution la condamnant puisse être prise à ce niveau. Et cela quand bien même d'autres instances comme le Commonwealth ou l'Union africaine, jugent pour la même période, illégale la présence française à Mayotte. En 1994, l'assemblée générale a réitéré en demandant au gouvernement Français de se plier à sa résolution, ce qui aurait résolu la crise qui couvait dans le pays appelé à cette période République Fédérale Islamique des Comores.

La RFIC a traversé une crise politique qui a débuté dans les années 1990 avec des demandes émanant de la population mohélienne pour le rattachement de l'île à la France. Cette crise ne peut être interprétée correctement qu'au vu de la situation de Mayotte. Mayotte est revendiquée depuis la création du pays qui la considère comme faisant partie de son territoire, comme en témoigne l'article 1er de sa Constitution. La crise politique sous fond de crise économique, a connu son apogée avec la crise séparatiste anjouannaise de 1997. Les autorités politiques et la population de l'île s'étaient soulevées contre le gouvernement central en prônant initialement le rattachement à la France, puis par la suite, simplement une indépendance voire une large autonomie. La France, n'a manifesté dans cette crise aucune volonté d'abandonner son autorité sur Mayotte, et n'a pas souhaité engager des discussions avec les autorités des îles rebelles qui auraient pu être interprétées comme une volonté de sa part de « naturaliser » ou de recoloniser les îles. Or la population de Mayotte souhaitait depuis longtemps déjà que soit renforcé l'attachement de l'île a la France. Une fois la crise au sein de l'Union terminée, le Conseil général de l'île a adopté à l'unanimité une résolution demandant au gouvernement français d'organiser le référendum local nécessaire pour la départementalisation. Il est organisé le 29 mars 2009 et 95,2 % des votants acceptent le changement de statut, faisant de Mayotte le 5e département d'outre-mer (DOM) et le 101e département français en 2011.

Mayotte fait partie des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Elle devrait devenir une région ultrapériphérique de l'Union européenne au moment de sa départementalisation. Le pays souverain formé par les trois îles s'appelle aujourd'hui Union des Comores.

Depuis les années 1980, de nombreux ressortissants du pays formé par les îles indépendantes, cherchent à gagner Mayotte, notamment depuis Anjouan, pour chercher des conditions de vie meilleures. Ils le font sur une mer difficile, au péril de leur vie, sur des embarcations à moteur hors-bord appelées localement kwassa kwassa. Ces personnes sont considérées comme des immigrés clandestins par les autorités de Mayotte et sont renvoyées de la manière la plus systématique possible sur le territoire de la RFIC, renommée plus tard en Union. L'Union, considérant que Mayotte fait partie du territoire proteste contre cette politique qui, selon elle, brime ses citoyens qui ne font que gagner une partie du territoire de l'Union. À ce titre, en se référant à l'article 7 du Statut de Rome, elle considère ces arrestations et renvois comme crime contre l'humanité.