Applications des satellites - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les différents types de satellites artificiels

Les satellites sont classés généralement en deux classes : satellites scientifiques et satellites d'applications.

Satellite scientifique

Ils sont dédiés à la recherche pure en astronomie (il s'agit en fait de télescopes en orbite avec des champs d'observation plus ou moins larges et observant l’ensemble du spectre électromagnétique), en géodésie, géodynamique, etc. Ce sont des objets généralement uniques. S'ils sont perdus lors du lancement, ils sont rarement remplacés.

Satellite d'applications

Ils ont une application commerciale dans les domaines de la Météorologie, de l'Observation de la Terre (dite Télédétection), des Télécommunications, de la Navigation. Ils génèrent des revenus directs (satellites de communications) ou induits (météorologie, observation de la terre civile et militaire, navigation, etc.). Leur service ne devant pas s'interrompre, ils nécessitent des redondances en orbite et des remplacements par de nouvelles générations. C'est un vrai marché des satellites et de leurs applications. Les applications peuvent être civiles ou militaires. Certains satellites ont une dualité d'application, pouvant avoir plusieurs applications (Météorologie et Télécommunications, Civile et Militaire, par exemple, etc.). On trouve :

- Satellites de télécommunications : ces satellites sont utilisés pour transmettre des informations d'un point à l'autre de la Terre, notamment des communications téléphoniques ou de la transmission de données, les communications satellitaires et les programmes télévisés.

- Satellites de télédétection : ces satellites observent la Terre, dans un but scientifique (température de la mer, manteau neigeux, sécheresse, ...), économique (ressources naturelles, agriculture, ...) ou militaire. Le spectre d'observation est vaste, optique, radar, infrarouge, ultraviolet, écoute de signaux radioélectriques…

- Satellites de positionnement : ces satellites permettent de connaître la position d'objets à la surface de la Terre, dans les airs (avions, missiles) et dans l'espace.

- Satellites militaires : à usage militaire et gouvernemental, ils peuvent être de télécommunications et d'observation de la Terre ou d'écoute électronique (satellite espion).

Les Stations spatiales, également en orbite autour de la Terre, constituent une classe spéciale, destinées à être habités par l'homme, dans un but scientifique et ou d'application.

Les Sondes spatiales, destinées à observer un autre corps céleste, ne sont plus satellisés autour de la Terre et perdent donc cette qualité.

Satellite d'observation de la Terre

Les satellites d’observations sont une des composantes majeures de la technologie spatiale. En effet, ils correspondent à un besoin très important pour beaucoup d’activités humaines : avoir une vision globale de la Terre. Avant l'ère spatiale, l'homme n'avait en effet jamais pu embrasser l'ensemble d'un hémisphère d’un seul coup d'œil. Il a donc fallu la mise en orbite des premiers véhicules spatiaux pour faire reculer l'horizon accessible et montrer notre planète comme jamais nous ne l'avions vue auparavant. Aujourd'hui, le satellite d'observation est devenu indispensable aux scientifiques et aux industriels comme aux militaires. Il offre à chacun d'entre eux une multitude de raisons d'observer la Terre depuis l'espace dans l’ensemble du spectre électromagnétique.

Petit historique de l'observation aérienne et spatiale

- Le ballon : Au milieu du siècle dernier, le ballon a permis au photographe français, Gaspard-Félix Tournachon (dit Nadar), de réaliser au-dessus de Paris les premières photographies aériennes. Mais c’est véritablement pendant la Guerre de Sécession (1861-1865) que les ballons devinrent les premiers moyens de reconnaissance aérienne.

- L’avion : Au début du XXe siècle, l'avion a montré tous ses avantages en tant que plate-forme d'observation à usages civils ou militaires. De nos jours, des avions spécialement aménagés en studio volant, équipés de chambres de prise de vue ou d'autres instruments, effectuent dans le monde entier des missions pour la cartographie, l'étude des forêts, l'urbanisme, l'espionnage, la surveillance de la pollution, la recherche archéologique ou pétrolière, etc. La photographie aérienne fournit des documents d'excellente qualité, couvrant une faible surface au sol mais avec une résolution de quelques décimètres seulement. Cependant il s'agit là de missions ponctuelles, limitées dans le temps et l'espace, très coûteuses.

- Le satellite artificiel : Apparu en 1957, le satellite artificiel possédant des propriétés (données répétées, sur de grande étendues, sans contraintes imposées par les frontières politiques et faible coût comparée à la durée de la mission) qui en font une exceptionnelle plate-forme d'observation est devenu l’outil de référence pour observer la Terre.

Fonctionnement des satellites d'observation

Principe général

Ces satellites reposent sur la détection et la mesure par leurs capteurs du flux de rayonnement électromagnétique en provenance de la zone observée. On interprète ensuite les données en tenant compte des lois physiques suivantes :

- Plus la longueur d’onde est courte, plus la température de l’objet est élevée (Formule de Planck : Énergie = 6,626×10-34 * fréquence).

- Chaque objet étudié (plante, maison, surface d'eau ou masse d'air) émet ou réfléchit du rayonnement à différentes longueurs d'onde et intensités selon son état (composition chimique).

Pour assurer la complémentarité des mesures, les scientifiques utilisent plusieurs capteurs spécialisés dans une longueur d’onde particulière pour étudier un même phénomène terrestre.

Classement des différents types de capteurs-imageurs

- Selon la passivité du système

- Après avoir été à l’origine constitués par des caméras photographiques, les capteurs actuels sont soit de type passif, où le signal reçu par le système optique est renvoyé sur des détecteurs qui le transforment en signal électrique (principe du scanner), soit de type actif.

- Le capteur actif est un radar : il émet un signal, dans le domaine des hyperfréquences, et enregistre la réponse renvoyée par les surfaces et les objets observés. Ce capteur permet d’émettre et de recevoir un signal quelles que soient les conditions atmosphériques et les conditions d’éclairement.

Système actif : l'instrument embarqué à bord du satellite ERS émet un signal qui est rétrodiffusé par le milieu observé et détecté par l'antenne « A ». Système passif : l'instrument embarqué à bord du satellite SPOT reçoit le rayonnement solaire réfléchi par le milieu observé.

- Selon les bandes spectrales

Les capteurs utilisent différentes bandes spectrales selon leur mission.

- Selon le champ d’observation

- Selon l’orbite

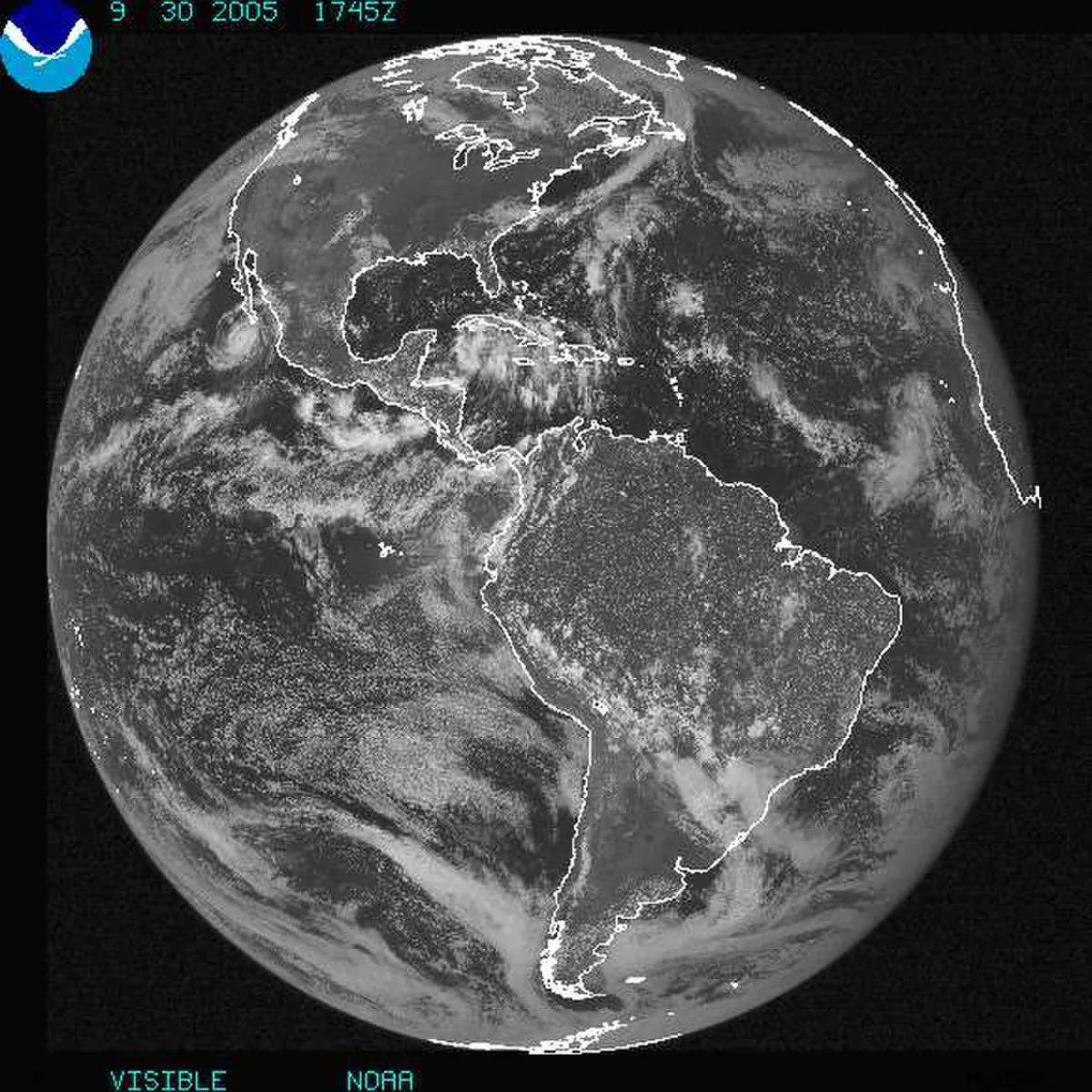

Un satellite géostationnaire est placé au-dessus de l'équateur et a la même vitesse de rotation que la Terre elle-même, ce qui fait qu’il semble stationnaire du point de vue d'un observateur sur le plancher des vaches (voir annexe V). À 36 000 km d’altitude, il peut observer un hémisphère entier. Un satellite orbital polaire fait le tour de la Terre avec une inclinaison proche-polaire, signifiant qu’il passe toujours exactement au-dessus de l’axe de rotation de la Terre. Le satellite passe l'équateur et chaque latitude au même moment solaire local chaque jour. L’orbite du satellite polaire est beaucoup plus basse qu'une orbite géostationnaire et voit ainsi une plus petite partie de la surface, mais avec un détail plus fin. Les deux types de satellites polaire et géostationnaire devraient être vus comme complémentaires. Chaque catégorie a des qualités et des défauts que l’autre n’a pas et un système d’observation idéal (une « constellation » de satellites ) essaye de combiner les avantages de ces deux modes d’observation.

Avantages et inconvénients d’un satellite géostationnaire :

Le satellite est visible en permanence de tous les points d’une large zone (un tiers de la surface planétaire). Cela signifie un envoi de données fréquent (chaque minute au mieux), ce qui permet un bon suivi d’événement se déroulant rapidement. Une seule station est nécessaire pour la maintenance du satellite. Mais les régions polaires ne sont pas visibles et la résolution au sol est mauvaise.

Avantages et inconvénients d’un satellite en orbite polaire :

Il assure une couverture globale et une bonne résolution au sol. La synchronisation avec le Soleil produit une illumination constante pour les surfaces observées ainsi qu’une énergie maximale pour les instruments. Malgré cela, l’observation continue d’un point particulier est impossible, bien qu’un système de satellites multiple résolve le problème, et la maintenance du satellite exige beaucoup de stations au sol.

Applications dans le domaine militaire

Les satellites militaires ont constitué la première forme de satellites d’observation : en effet, dès 1959 et dans le cadre de la Guerre Froide, les États-Unis et l’URSS ont développé des satellites militaires d’observation, que l’on appelle couramment et abusivement des « satellites espions » (les premiers d’entre eux furent la série des Discoverer). Ils permettaient bien évidemment de pouvoir observer les ressources militaires de l’ennemi dans des zones peu accessibles afin d’évaluer le danger que celles-ci étaient susceptibles de représenter ; cela a donc servi de base aux autres applications civiles des satellites d’observation. Tout ceci était entièrement licite vu que les frontières n’ont plus cours à une altitude supérieure à 80 km. Les deux pays évitaient donc les problèmes diplomatiques liés à l’observation de puissances étrangères à partir d’avions espions comme les Lockheed U-2 pour les États-Unis. Ainsi, on a pu découvrir que l’URSS avait, tout comme les États-Unis, un programme d'exploration habitée de la Lune ! Mais plus important que cela, ces satellites ont eu un rôle stabilisant dans la Guerre Froide. En effet, ils permettaient de vérifier la véracité des messages de propagande adverse ou les déclarations de politiciens (le missile gap dans les années 1960) : si par exemple l’URSS affirmait posséder 1 000 ogives nucléaires alors que les satellites n’en observaient que 10, on en concluait que la menace était moins grande, ce qui rééquilibrait les 2 forces en présence . Cela permettait aussi de découvrir certaines menaces réelles et de les supprimer. Le meilleur exemple est la crise de Cuba. Grâce à des photos satellites, on a pu démontrer la présence de missiles intercontinentaux sur l’île de Cuba devant les Nations Unies ce qui a permis de faire retirer la menace de l’île. Les satellites militaires permettent aussi de guider des unités ou missiles ou d’intercepter des communications téléphoniques. Mais la vocation première d’un satellite militaire est d'aider les militaires, non seulement dans le secteur stratégique mais aussi sur le champ de bataille.

Météorologie

Jusqu'aux années 1960, les prévisions météorologiques étaient beaucoup plus aléatoires qu’aujourd’hui. Une des causes de ce problème est que les stations météo de surface et en mer n'existent que dans peu d'endroits et que celles de radiosondage sont encore plus dispersées. Partout ailleurs, les conditions atmosphérique restaient un mystère à cet époque. De plus, les météorologistes ne disposaient que de peu de recul face aux informations qu’ils obtenaient et ne pouvaient par conséquent tout modéliser. Ainsi, il était impossible pour eux de mesurer à l'échelle planétaire et à grande résolution la température de surface de la mer, d’observer les nuages en altitude, de connaître le rayonnement terrestre ou encore de suivre en direct le déplacement d’une tempête tropicale.

C'est 1962, que le premier satellite dédié à la météorologie a été lancé : TIROS-1. Toutes ces données sont maintenant disponibles grâce aux satellites météorologiques. Ils ont créé une véritable révolution. Le simple fait d’offrir une couverture complète de la Terre, de jour comme de nuit, a littéralement bouleversé tous les modèles constitués in situ depuis un siècle. Chaque système de dépression ou d’anticyclone est devenu subitement visible lors de sa formation et de son évolution, chose impossible à observer depuis une station terrestre.

Pour couvrir l'ensemble du globe, plusieurs pays ou ensembles de pays se divisent le travail. L'Europe maintient les satellites Météosat, les États-Unis les satellites GOES et TIROS, le Japon les satellites GMS. La Russie, comme l'Union soviétique avant elle, a également un programme élaboré dans ce domaine. Plus récemment l'Inde et la République populaire de Chine se sont ajoutés à ce groupe. En plus, des satellites ont des missions particulières comme le TRMM pour la mesure de la pluviosité tropicale.

Voici maintenant un aperçu de quelques applications en météorologie qui n’auraient pas été possible sans l’apport des satellites :

Veille Météorologique Mondiale

L'Organisation météorologique mondiale est un organisme des Nations unies qui vise à la coopération des services météorologiques nationaux. L'un des programmes principaux de l'OMM est la Veille Météorologique Mondiale, dont le but est de maintenir un service permanent et mondial d’observation des conditions météorologiques à l'échelle mondiale en favorisant l'échange libre des données entre les pays membres. Depuis les années 1960, l’apparition des satellites a renforcé la coopération et augmenté la quantité de données transmises.

Suivi des cyclones tropicaux

Grâce aux satellites, la prévision des trajets des cyclones tropicaux a fait des progrès considérables. Ainsi par exemple, en 1992, lors de l'ouragan Andrew, les images Météosat et GOES ont permis de dérouter le trafic aérien et de prendre les mesures nécessaires pour la protection au sol des biens et des personnes. Pareils exemples apparaissent chaque année et il est difficile de calculer le nombre de vies humaines que la prévision de la trajectoire des cyclones (qui doit beaucoup aux satellites) a sauvées. Chaque nouvelle catastrophe souligne cependant les limites des prévisions actuelles en météorologie. La marge de progrès est donc encore très large pour les centres de recherches.

Suivi des épidémies

Les données fournies par les satellites météorologiques permettent d’anticiper les zones de propagation des maladies mortelles. Prenons l’exemple de la paludisme en Afrique. Les données Météosat permettent de repérer les conditions favorables à la reproduction des moustiques, vecteurs de la maladie, et ainsi de développer un système d’alerte fiable facilitant le travail des autorités sanitaires. Plus généralement, il existe un lien étroit entre les conditions climatiques et l’apparition d’épidémies, d’où l’importance de disposer de données précises sur les conditions climatiques pour établir un modèle permettant de prévoir les zones à risque.

Agriculture

Les satellites ont apportés à la météorologie une plus grande précision, ce qui fait que les données que reçoivent les agriculteurs sont, elles aussi, plus précises. Ainsi, ils peuvent adapter leurs activités en fonction des informations météorologiques : gelées, précipitations, brouillard, etc. Pour éviter une longue énumération d’applications de la météorologie de précision dans l’agriculture, voici deux exemples qui en démontrent l’importance :

- En analysant le rayonnement infrarouge de la Terre, le satellite GOES mesure, en Floride, la température du sol toutes les 30 minutes. Ainsi le risque de gel, fatal aux citronniers, est prévu et n’est combattu par chauffage au mazout qu’à bon escient. L’économie réalisée s’élève à 45 millions $US par an.

- Une compagnie hawaïenne de production de cannes à sucre estime gagner un million $US par an grâce aux prévisions météorologiques par satellites. En effet, si la pluie survient moins de 48 heures après qu’on ait procédé aux brûlis précédant la récolte, celle-ci est perdue.

Prévisions numériques

Depuis le début du XXe siècle, les météorologues savent que l'atmosphère est un fluide dont le comportement est celui de la mécanique des fluides. Le pionnier du domaine de la paramétrisation de l'atmosphère en équations résolvables numériquement, Lewis Fry Richardson, avait déjà essayé de prévoir l'état futur du temps grâce à ces calculs en 1922. Ce n'est qu'avec l'apparition de l'ordinateur que les prévisions numériques du temps (PNT) modernes ont pu se développer à partir des années 1950. La mise en œuvre de la PNT aux fins de la prévision opérationnelle du temps suppose l'acquisition des données d'observations météorologiques couvrant l'ensemble de la planète avec la résolution la meilleure possible. Les données satellitaires sont venus combler un important trou dans ce domaine. De ces données on peut non seulement extraire la couverture nuageuse mais également faire un sondage vertical de la température, de l'humidité et des vents grâce à divers capteurs dans le satellite et algorithmes de traitement des données.

La climatologie

Outre cette discipline à court terme qu’est la météorologie, les satellites sont aussi extrêmement utiles pour la climatologie. Cette dernière n’a pas les mêmes exigences que la météorologie. Il ne lui faut pas des données immédiates mais des données sur une période de temps beaucoup plus longue. Les satellites d’observation fournissent donc de longues séries de mesures précises, globales et compatibles avec la dimension planétaire des phénomènes climatiques. Le climat est une « machine » comportant 3 « secteurs » qui interagissent entre eux : l’océan, la terre et l’atmosphère.

L’océanographie

Depuis 1992, l’océanographie a été bouleversée par l’apparition des satellites d’observation des masses d’eau. Tous les modèles, établis difficilement par plus d’un siècle d’observations en mer, se sont révélés imprécis, trop vieux ou faux après seulement 10 jours de fonctionnement de Topex-Poséidon ! Depuis juin 1995, l’océanographie a du être adaptée pour accueillir les deux modes d’observation (par satellite et in situ). On en est arrivé à une océanographie intégrée, c'est-à-dire qui essaye non seulement de comprendre les phénomènes océanique mais qui peut faire des prévisions de l’évolution des masses d’eau. On utilise donc des modèles où l’océan évolue en temps réel.

- Océanographie « intégrée » :

En mer, les données satellitaires permettent d’optimiser la pêche. En connaissant, grâce au satellite, le déplacement des zones froides ou chaudes et la température de prédilection des différentes espèces de poissons, on peut se diriger directement sur des zones précises et éviter de pêcher trop d’espèces non désirées. Par le même processus, on peut aider la police maritime et les scientifiques. On peut encore, en modélisant le déplacement des masses d’eau, optimiser le routage maritime (le pêcheur va profiter de certains courants pour utiliser moins de carburant) ou mieux aménager la côte (3 milliards d’êtres humains habitent à moins de 100 km des côtes). On peut aussi informer les personnes travaillant sur des plates-formes off-shore d’éventuelles zones agitées pour qu’ils puissent stopper le travail à temps. Des satellites altimétriques permettent déjà de cartographier le fond marin en observant la surface et, dans le futur, ces mêmes satellites pourront détecter la propagation d’une vague correspondant à un tsunami et ainsi en informer les autorités qui devront se charger du système de prévention. Pour finir, il faut savoir que les océans transportent autant d’énergie que l’atmosphère. Comprendre les mécanismes qui régissent les océans, c’est donc comprendre une grande partie de notre climat.

Ainsi, El Niño (littéralement courant de l’Enfant Jésus, ainsi nommé parce qu’il apparaît peu après Noël) est un dérèglement climatique particulier, qui se caractérise par une élévation anormale de la température de l’océan. Lors de ce phénomène d’énormes masses d’eau chaude se déplacent le long de l’équateur vers l’Est créant parfois une élévation du niveau de la mer de plus de 25 cm. El Niño entraîne des transferts considérables de chaleur entre l'océan et l'atmosphère, à l’origine de cyclones et pluies torrentielles à l'approche des côtes d'Amérique du Sud. À l'inverse, sur la bordure ouest du Pacifique où les eaux de surface se refroidissent, la sécheresse domine. Le phénomène est encore très mal connu des scientifiques et le satellite Topex-Poséidon offre la possibilité de le suivre et de prévoir son évolution.

Observation de l’atmosphère

Les satellites observent le trou de la couche d’ozone, en particulier ERS-2 et Envisat qui en mesurent les dimension et permettent aussi d’en apprendre plus sur les causes de son extension ou de sa réduction grâce à trois instruments capables d’étudier les polluants qui détruisent cette couche.

Les aérosols et les nuages sont suspectés jouer un grand rôle dans la machine climatique. Les aérosols contribuent à l'effet de serre, mais en diffusant une partie du rayonnement solaire, ils accentuent le pouvoir réfléchissant de l'atmosphère (avec des effets directs et indirects). L'« effet Parasol » résultant de la diffusion du rayonnement solaire par les aérosols conduit aujourd'hui à refroidir la planète. Les climatologues doivent mesurer dans quelles proportions jouent les effets de certains phénomènes. Les satellites les y aident. Pour l’étude de l’effet parasol, c’est un satellite homonyme lancé le 18 décembre 2004 qui permet d’analyser la polarisation et les directions du rayonnement solaire réfléchi par la Terre et l’atmosphère. Les chercheurs espèrent ainsi découvrir les propriétés de ces aérosols, leur taille, leur distribution à l’échelle planétaire, etc. Le satellite Parasol permet aussi de décrire les propriétés des nuages grâce à l’observation des interactions entre ces nuages et les aérosols. On pourra ainsi déterminer le bilan de la concurrence entre les deux effets climatiques : effet de serre et effet parasol.

Un autre satellite (CALIPSO) observe les aérosols, et fournit une « coupe » verticale de l’atmosphère avec 30 mètres de résolution. Ces deux satellites font parties, comme quatre autres, de l’A-train. C’est en fait un « train » de 6 satellites évoluant sur une même orbite et où chaque « wagon » est séparé de l’autre de quelques minutes. Il a été conçu pour exploiter la complémentarité entre 6 satellites franco-américains dans le domaine climatique et océanographique (pour autant, chaque satellite est indépendant des autres). Ce dispositif permet d’observer simultanément les mêmes phénomènes atmosphériques à quelques minutes d’intervalle et selon différents critères physiques.

L'Agence spatiale japonaise met au point en 2010 la future mission GCOM (Global Change Observation Mission) prévu pour 13 ans ; suite aux missions ADEOS (1996) et ADEOS-2 (2002) avortées suite à une déficience technique de satellites. Ce sera la principale Mission de la JAXA, et la principale contribution du Japon au programme GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). GCOM disposera de 6 satellites (3 pour par familles de satellites (GCOM-C et GCOM-W, GCOM-W1 devant être lancé en 2011 et GCOM-C1 en 2013, GCOM-W2 est prévu en 2015, mais comme C2 (en 2017), W3 (en 2019) et C3 (en 2012), n'était pas encore budgété début 2010, alors que le Japon est touché par les suites de la Crise économique de 2008-2010.

Observation des continents

Le satellite Spot permet en prenant en photo des phénomènes comme les éruptions volcaniques ou les feux de forêts et de déterminer leurs impacts sur le climat. D’autres comme Cryosat et ERS, mesurent les variations d’épaisseur des glaciers continentaux. Ils peuvent détecter des icebergs et sécuriser la navigation. Leurs mesures confirment une fonte des glaces, tout du moins en Arctique. Dans les prochaines années il sera ainsi possible de tester les prévisions de fonte des glaces dans le cadre du réchauffement climatique.

Les satellites et le réchauffement climatique

Les satellites, en complément avec d’autres mesures prises sur Terre, nous informent donc de changements observés comme l’élévation de la température moyenne de la surface terrestre et maritime, l’élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers continentaux, l’accroissement des précipitations et le trou de la couche d’ozone. Cependant, tous les facteurs du climat ne sont pas connus pour l’instant et nous ne savons pas dans quelle mesure le climat sera modifié. Les satellites devront permettre à l’avenir d’étudier l’impact de différents phénomènes et des éventuelles mesures prises pour limiter ce réchauffement climatique. Il faut aussi normalement pour pouvoir « vivre avec » ou, si possible, anticiper le réchauffement de la planète, posséder des moyens d’observations globaux permanents et des systèmes de modélisation ultra précis.

Enjeu majeur, les négociations sur l’environnement sont amenées à s’intensifier dans les prochaines années. Jusqu’à présent, les hommes politiques s’appuyaient sur des données bien fragiles lorsqu’ils polémiquaient, par exemple, sur le trou de la couche d’ozone ou les gaz à effet de serre. Les satellites, mais pas seulement eux, permettent de livrer des données chiffrées et rigoureuses afin de prendre les bonnes décisions.

L'observation des ressources terrestres

La cartographie

Les cartographes apprécient particulièrement l'aptitude d'un satellite à couvrir instantanément de vastes superficies, même les plus inaccessibles par voie terrestre, et de pouvoir renouveler l'observation à la demande. Les premiers demandeurs de cartes précises sont les ONG qui travaillent après le passage d’une catastrophe naturelle car beaucoup de pays dans le monde sont pauvres en informations géographiques. Les cartes des pays du Tiers-monde, quand elles existent, sont souvent incomplètes et anciennes. Spot permet par ailleurs de dresser un bilan global des dégâts et de suivre l’évolution de la situation au jour le jour. Les satellites Spot ont notamment été très sollicités lors du tsunami qui a touché l'Asie fin 2004 et en 2005, lors de la succession d'ouragans aux États-Unis. Dans les pays industrialisés, cette demande en cartes précises s’explique souvent par des études sur certaines réalisations publiques (routes, barrages, etc.). Les cartes en 3D obtenues grâce aux radars permettent aussi aux opérateurs téléphoniques de pouvoir mieux situer leurs antennes. Enfin, les archéologues ont pu découvrir des anciens tombeaux en Égypte, cachés sur le sable, grâce à ces mêmes images radars qui pouvaient cartographier le relief en dessous du sable. Il faut noter aussi le développement des applications de géolocalisation sur Internet, avec les satellites de GeoEye et l'utilisation qu'en fait Google par exemple.

La prospection minière

Chaque minéral possède sa propre « empreinte » électromagnétique. Il va en effet absorber ou réfléchir des parties du spectre lumineux différentes en fonction de sa composition chimique. Ainsi, du fer ne sera pas représenté de la même manière sur une « photo » prise par un satellite-radar que du cobalt. Il ne reste donc plus aux prospecteurs que de vérifier sur le terrain s'il existe un filon et s'il est exploitable.

L’agriculture

De la même manière que chaque minéral possède sa propre « signature » électromagnétique, chaque plante aura une « signature » différente suivant sa nature ou le fait qu’elle soit saine, en croissance ou malade. On peut donc établir des cartes des cultures, suivre leur évolution, discerner des variations de leur état physique (associées à l'apparition d'une maladie ou un manque d'eau) et estimer les récoltes (en combinant les informations des images avec des données obtenues par ailleurs, notamment sur le terrain).

L’environnement

En surveillant la déforestation, la pollution, ou encore l’érosion des sols, les satellites d’observations permettent une surveillance globale de la Terre, facilitant la compréhension et la maîtrise de ces phénomènes et jouant un rôle modérateur dans la destruction des ressources naturelles. Les satellites peuvent ainsi connaître les réserves en eau, déterminer l’impact de telle ou telle activité sur l’environnement… Ils peuvent aussi déterminer l’état sanitaire de la végétation après une catastrophe écologique et surveiller l’impact de certaines réalisations humaines.

La prévention des risques naturels

La possibilité de programmer certains satellites d’observation permet d'acquérir rapidement des images sur les zones touchées par une catastrophe. Grâce à ces informations, actualisables rapidement, il est possible de mettre à disposition des secours des informations récentes. Le satellite permet également de dresser un bilan global des dégâts et de suivre l’évolution de la situation au jour le jour. Les satellites Spot ont notamment été très sollicités lors du tsunami qui a touché l'Asie fin 2004 et en 2005 et lors de la succession d'ouragans aux États-Unis.