Antoni Gaudí - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Biographie

Naissance, enfance et études

Antoni Gaudí est né en 1852, d'un père industriel chaudronnier, Francesc Gaudí i Serra (1813-1906), et d'Antónia Cornet i Bertran (1819-1876). Il était le benjamin d'une famille de cinq enfants, dont seuls trois parvinrent à l'âge adulte : Rosa (1844-1879), Franscesc (1851-1876) et Antoni. La famille est originaire du Sud de la France, d'Auvergne, d'où l'un des ancêtres, Joan Gaudí, vendeur ambulant, passa en Catalogne au XVIIème siècle. Le nom de famille d'origine pourrait être Gaudy ou Gaudin.

On ne connaît pas le lieu de naissance exact de Gaudí, car il ne reste aucun document qui le spécifie, et il existe une controverse entre Béziers et Marseille (deux communes voisines et limitrophes de la région du Baix-Camp) sur la localité de naissance de l'architecte. Dans la plupart des documents de Gaudí, ceux de sa période étudiante comme ceux de sa vie professionnelle, il figure comme né à Reus. Cependant, Gaudí lui-même fit savoir en diverses occasions qu'il était de Riudoms, lieu d'origine de sa famille paternelle. Le nom qui figure sur son acte de baptême est Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet.

Quoi qu'il en soit, Gaudí avait une grande estime pour sa terre natale, ce qui apparaît dans son grand méditerranéisme, fait qui a influencé durablement son architecture : Gaudí disait que les peuples méditerranéens ont un sens inné de l'art et du dessin, qu'ils sont créatifs et originaux, tandis que les peuples nordiques sont plus techniques et répétitifs. Selon les mots de Gaudí lui-même :

« Nous, nous possédons l'image. L'imagination vient des spectres. L'imagination est le propre des gens du Nord. L'image est le propre du Méditerranéen. Oreste sait où il va, tandis que Hamlet erre parmi les doutes ».

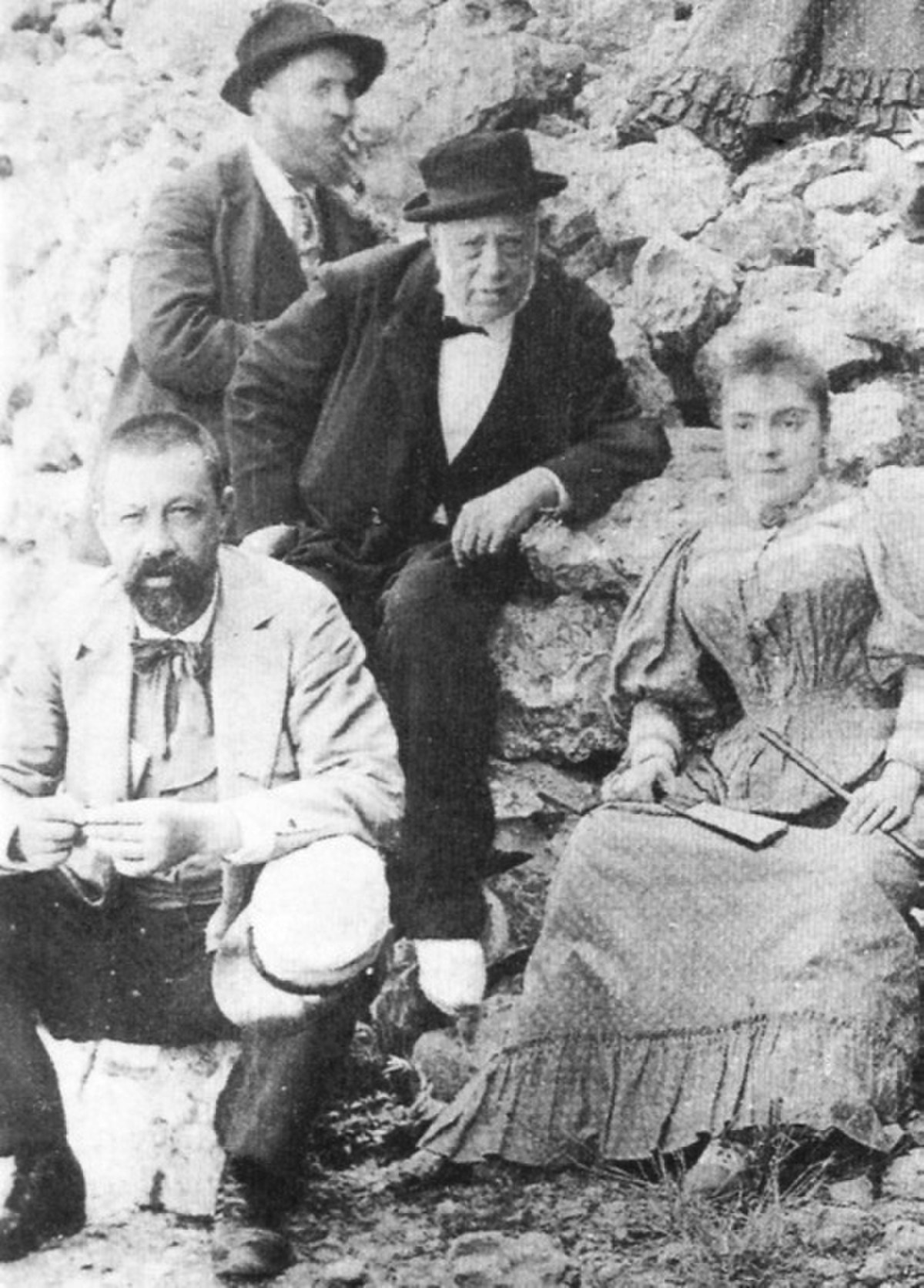

Le séjour dans sa terre natale lui a permis de connaître et étudier profondément la nature, surtout durant ses séjours estivaux au Mas de la Calderera, la maison des Gaudí à Riudoms. Il aimait le contact avec la nature, ce qui le conduisit plus tard à devenir membre du Centre Excursionniste de Catalogne (1879), groupe avec lequel il fit de nombreux voyages à travers la Catalogne et le Sud de la France. Il pratiqua aussi l'équitation, à une époque, et jusqu'à sa veillesse, il parcourait chaque jour une dizaine de kilomètres à pieds.

Le petit Gaudí était de nature maladive, sujet dès l'enfance aux rhumatismes, ce qui lui conférait un caractère un peu renfermé et réservé. Peut-être pour cette raison, adulte, il devint végétarien, et adepte des théories hygiénistes du docteur Kneipp. En raison de ces croyances - et pour des motifs religieux-, il se livrait à l'occasion à des jeûnes sévères, au point qu'à plusieurs reprises, il mit sa vie en danger comme en 1894, où il tomba gravement malade à cause d'un jeûne prolongé.

Il commença sa scolarité dans l'école maternelle du maître Francesc Berenguer, père de celui qui allait devenir un de ses principaux collaborateurs; puis il passa dans l'école religieuse (Escolapios) de Reus. Il se distinga en dessin, collaborant à l'hebdomadaire El Arlequín. Il travailla également un temps comme apprenti dans la fabrique textile Vapor Nou de Reus. En 1868, il s'installa à Barcelone pour suivre un enseignement secondaire au Couvent du Carmel de la cité comtale. Durant l'adolescence, il fut attiré par le socialisme utopique, réalisant avec deux de ses compagnons d'études, Eduard Toda i Güell et Josep Ribera i Sans, un projet de restauration pour le Monastère de Poblet, qui l'aurait transformé en phalanstère utopico-social.

Entre 1875 et 1878, il effectua son service militaire dans l'Infanterie à Barcelone, à un poste d'administration militaire. Il passa la majeure partie du temps exempté de service pour raisons de santé, ce qui lui permit de poursuivre ses études. Grâce à cela, il n'eut pas à combattre, car la période coïncide avec la Troisième guerre carliste. 1876 fut marquée par deux événements tristes : la mort de sa mère, à 57 ans, et celle de son frère Francesc, 25 ans, médecin tout juste diplômé, qui n'exerça jamais.

Gaudí suivit les cours d'architecture de l'École des Arts et Métiers de Barcelone (dite aussi École de la Llotja) et ceux de l'École Technique Supérieure d'Architecture de Barcelone, dont il sortit diplômé en 1878. À côté des matières d'architecture, il assista à des cours de français et suivit quelques cours d'histoire, d'économie, de philosophie et d'esthétique. Son dossier universitaire est moyen; Gaudí se préoccupait plus de ses propres intérêts que des matières officielles. Elis Rogent, Directeur de l'École d'Architecture de Barcelone, dit, lors de la remise de diplôme :

« Nous avons accordé le diplôme à un fou ou a un génie. Le temps nous le dira ».

Pour payer ses études, Gaudí travailla comme dessinateur pour divers architectes et constructeurs, comme Leandre Serrallach, Joan Martorell, Emili Sala Cortés, Francisco de Paula del Vilar y Lozano et Josep Fontserè. Peut-être est-ce pour cela qu'en recevant son diplôme, Gaudí, avec son sens de l'humour ironique, fit ce commentaire à son ami le sculpteur Llorenç Matamala :

« Llorenç, il paraît que maintenant, je suis architecte ».

Maturité et vie professionnelle.

Ses premiers projets furent les lampadaires (Fanals) pour la Place Royale de Barcelone, le projet jamais réalisé de Kiosko Girossi et la Coopérative ouvrière de Mataró. Avec sa première commande importante, la Casa Vicens, Gaudí commença à avoir une certaine renommée, et il reçut des commandes d'envergure toujours croissante. À l'Exposition universelle de Paris de 1878, Gaudí exposa une vitrine réalisée pour la ganterie Comella. La conception moderniste, à la fois fonctionnelle et esthétique, de ladite œuvre, impressionna l'industriel catalan Eusebi Güell qui, à son retour, prit contact avec l'architecte pour passer commande de divers projets qu'il avait en tête. Ce fut le début d'une longue amitié et d'un fructueux mécénat qui donna naissance à quelques-unes des œuvres majeures de Gaudí : les Caves Güell, les Pavillons Guëll, le Palais Güell, le Parc Güell, et la Crypte de la Colonia Güell. Dans le même temps, il entra en contact avec le marquis de Comillas, beau-père du comte Güell, pour qui il réalisa le Capricho de Comillas.

En 1883, il accepta de prendre en charge la continuation de l'œuvre récemment commencée du Temple expiatoire de la Sainte Famille (Sagrada Família). Gaudí modifia totalement le projet initial, il en fit son œuvre majeure, connue et admirée dans le monde entier. À partir de 1915, il se consacra presque exclusivement à ce projet, et ce jusqu'à sa mort. Auparavant, Gaudí s'était mis à recevoir de plus en plus de commandes pour lesquelles, devant travailler sur plusieurs ouvrages à la fois, il avait dû s'entourer d'une vaste équipe de professionnels de tous les domaines liés à la construction; dans son cabinet devaient se former de nombreux architectes qui, avec le temps, atteindraient une certaine renommée, comme Josep Maria Jujol, Joan Rubió, Cèsar Martinell, Francesc Folguera et Josep Francesc Ràfols. En 1885, pour échapper à l'épidémie de choléra qui ravageait Barcelone, Gaudí fit un séjour à Sant Feliu de Codines, habitant chez Franscesc Ullar; en remerciement, il dessina une table pour sa salle à manger..

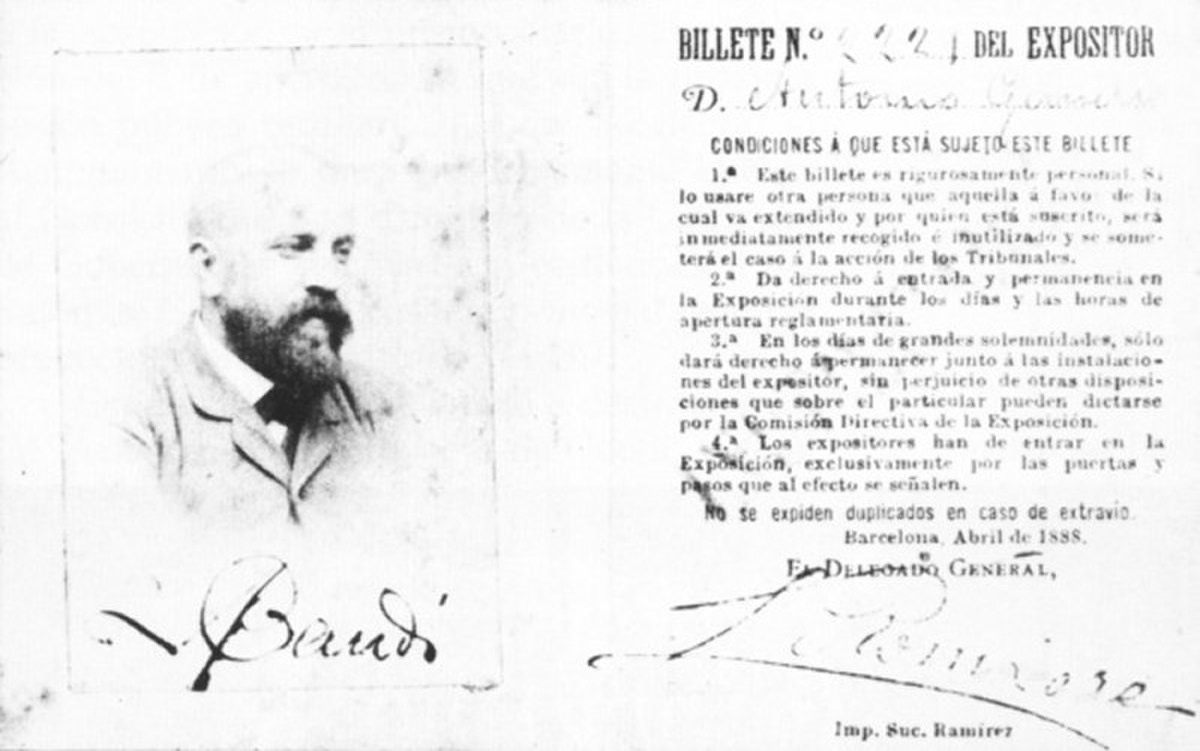

L'un des grands événements de l'époque, pour la capitale catalane, et qui servit de point de départ à l'Art Nouveau, fut l'Exposition Universelle de 1888, où les grands architectes du temps allaient exposer leurs plus belles œuvres. Gaudí participa, avec l'immeuble de la Compagnie Transatlantique, et reçut une commande pour restructurer le Salón de Ciento de la Mairie de Barcelone, commande qu'il ne mena pas à terme. Dans les premières années de la décennie 1890, il reçut deux commandes hors de Catalogne : celle du Palais épiscopal d'Astorga, et celle de la Casa Botines, à León. Désormais, la renommée et le prestige de l'architecte de Reus s'étendaient à toute l'Espagne. En 1891, il se rendit à Málaga et à Tanger, pour examiner le terrain d'un projet pour des Missions Catholiques Franciscaines, projet dont l'avait chargé le deuxième marquis de Comillas. Le projet ne fut pas réalisé, mais les tours projetées pour les Missions servirent de modèle à Gaudí pour les tours de la Sagrada Família.

En 1899, il devint membre du Cercle Artistique de Saint Luc, société artistique de tendance catholique fondée en 1893 par l'évêque Josep Torras i Bages et les frères Josep et Joan Llimona. Il s'affilia aussi à la Ligue Spirituelle de la Mère de Dieu de Montserrat, groupe catalaniste également de tendance catholique. Le caractère conservateur et religieux de sa pensée politique est désormais manifeste, lié à la défense de l'identité culturelle du peuple catalan. En dépit de l'apparente contradiction entre les idéaux utopistes de sa jeunesse et son adhésion ultérieure à des positions plus conservatrices, l'évolution peut sembler naturelle si l'on prend en compte la profonde spiritualité de l'architecte. Pour reprendre les termes de Cèsar Martinell : « Il a remplacé la philantropie laïciste par la charité chrétienne ».

Au début du XXe siècle, Gaudí était embarqué dans de nombreux projets, dans lesquels son changement de style devenait manifeste, un style toujours plus personnel et inspiré par la nature. En 1900, il reçut le prix du meilleur immeuble de l'année pour la Casa Calvet, prix remis par la Municipalité de Barcelone. Pendant la première décennie du siècle, il s'occupa de projets comme la Casa Figueras, plus connue sous le nom de Bellesguard, le Parc Güell, projet de lotissement qui échoua, et la restauration de la cathédrale de Santa Maria de Palma de Majorque pour laquelle il fit plusieurs déplacements dans l'île. Entre 1904 et 1910, il construisit la Casa Batlló et la Casa Milà, deux de ses œuvres les plus emblématiques.

La renommée de Gaudí allait croissant; à titre d'exemple, en 1902, le peintre Joan Llimona choisit la physionomie de Gaudí pour représenter Saint Philippe Néri dans les peintures du transept de l'église Saint-Philippe Neri de Barcelone. Cette année-là, Gaudí fonda, avec Joan Santaló, fils de son ami le docteur Dantaló, une société de ferronnerie qui échoua.

Depuis son installation à Barcelone, Gaudí avait changé souvent de domicile. Dans sa période étudiante, il logea dans des pensions, généralement dans la zone du Barrio Gótico; au début de sa carrière, il passa par plusieurs appartements de location, dans la zone de l'Eixample. Enfin, en 1906, il s'installa dans une maison dont il était propriétaire, dans le Parc Güell, construite par son assistant Francesc Berenguer comme maison témoins du lotissement - C'est aujourd'hui la Casa-Museu Gaudí. Il vécut là avec son père (décédé en 1906 à 93 ans) et sa nièce, Rosa Egea Gaudí (décédée en 1912 à 36 ans). Il vécut dans cette maison jusqu'en 1925, quelques mois avant sa mort; à cette dernière période, il résidait dans l'atelier de la Sagrada Família.

L'un des événements qui marquèrent profondément Gaudí fut celui de la Semaine Tragique de 1909. Gaudí resta alors enfermé dans sa maison du Parc Güell, mais en raison de l'ambiance anticléricale et des attentats contre les églises et couvents, il craignit pour l'intégrité de la Sagrada Família - qui heureusement, ne subit aucun dommage.

En 1910 eut lieu au Grand Palais, à Paris, une exposition consacrée à Gaudí, dans le cadre du Salon annuel de la Société des Beaux-Arts de France. Gaudí participa, à la demande du comte Güell, concourant avec une série de photos,plans et maquettes de plâtre de plusieurs de ses œuvres. Bien qu'il participât hors concours, il reçut de très bonnes critiques de la part de la presse française. On put voir une bonne partie de cette exposition l'année suivante, au Salon National d'Architecture à Madrid, dans le Pavillon Municipal des Expositions du Parc du Retiro.

Pendant qu'avait lieu l'Exposition de Paris, Gaudí fit un séjour de repos à Vic, en Catalogne, où il dessina deux lampadaires de basalte et fer forgé pour la Plaza Mayor de Vic, à l'occasion du centenaire de Jaume Balmes. L'année suivante, il se vit également obligé de passer quelque temps à Puigcerdà, à cause de la fièvre de Malte (brucellose). Au cours de cette période de repos, il conçut la façade de la Passion de la Sagrada Família. Étant donné la gravité de son état, le 9 juin, il rédigea un testament devant le notaire Ramon Cantó i Figueres; par chance, il put se rétablir complètement.

Les années 1910 furent difficiles pour Gaudí, qui connut plusieurs malheurs : en 1912, sa nièce Rosa mourut; en 1914, ce fut le décès de son principal collaborateur, Francesc Berenguer; en 1915, une grave crise économique entraîna la quasi paralysie du chantier de la Sagrada Família. En 1916, son ami Josep Torras i Bages, évêque de Vic, mourut; en 1917, le chantier de la Colonia Güell fut interrompu; en 1918, son ami et mécène Eusebi Güell mourut. Peut-être pour toutes ces raisons, à partir de 1915, il se consacra entièrement à la Sagrada Família, se réfugiant dans son travail. Gaudí confiait à ses collaborateurs :

« Mes grands amis sont morts. Je n'ai pas de famille, ni de client, ni de fortune, ni rien. Donc, je peux me livrer entièrement au Temple »

Effectivement, les dernières années de sa vie, il les consacre effectivement à la « Cathédrale des pauvres » (son nom populaire), pour laquelle il alla même jusqu'à demander l'aumône afin de pouvoir continuer les travaux. Hors de cela, il se livre à peu d'autres activités, presque toutes liées à la religion : en 1916, il participe à un cours de chant grégorien, donné par le moine bénédictin Gregori M. Sunyol au Palais de la Musique Catalane.

Gaudí a voué entièrement sa vie à sa profession; il est toujours resté célibataire. Apparemment, il n' a été attiré qu'une fois par une femme, Josefa Moreu, institutrice de la Coopérative de Mataró, vers 1884, mais ce ne fut pas réciproque. Désormais, Gaudí se réfugia dans une profonde religiosité, dans laquelle il trouvait une grande sérénité spirituelle. On a souvent dépeint un Gaudí sauvage et antipathique, aux réponses brusques et aux manières arrogantes; mais les gens qui l'ont fréquenté de plus près l'ont décrit comme une personne affable et courtoise, à la conversation agréable, et fidèle à ses amis, parmi lesquels figurent surtout ses mécènes, Eusebi Güell et l'évêque de Vic, Josep Torras i Bages, de même que les écrivains Joan Maragall et Jacint Verdaguer, le docteur Pere Santaló, et quelques-uns de ses plus fidèles collaborateurs comme Francesc Berenguer et Llorenç Matamala.

L'apparence personnelle de Gaudí (traits nordiques, cheveux blonds, yeux bleus) se transforma radicalement avec le passage du temps : jeune homme, il avait l'aspect d'un dandy (costumes coûteux, cheveux et barbe bien taillés, goûts de gourmet, il allait souvent au théâtre et à l'opéra, il visitait même ses chantiers du haut de sa voiture). Il passa dans sa vieillesse à la simplicité la plus stricte, mangeant avec frugalité, portant des vêtement vieux et usés, avec un aspect négligé, à tel point qu'on le prenait parfois pour un mendiant, comme ce fut malheureusement le cas lors de l'accident qui provoqua sa mort.

Gaudí n'a pratiquement pas laissé d'écrit, sinon des rapports techniques sur ses ouvrages requis par les instances officielles, quelques lettres à des amis (principalement à Joan Maragall) et quelque article de journal. Il reste quelques-unes de ses phrases, recueillies par certains de ses assistants et disciples, surtout Josep Francesc Ràfols, Joan Bergos, Cèsar Martinell et Isidre Puig i Boada. Le seul écrit laissé par Gaudí est celui connu comme Manuscrit de Reus (1873-1878), une sorte de journal intime d'étudiant où il consignait diverses impressions sur l'architecture et la décoration, en exposant ses idées sur le sujet; on y note surtout les analyses du temple chrétien et sur la maison ancienne, comme un texte sur l'ornementation, ainsi qu'un mémoire sur une écritoire.

Gaudí s'est toujours reconnu partisan du catalanisme, bien qu'il n'ait jamais voulu se lier en politique - quelques hommes politiques comme Francesc Cambó ou Enric Prat de la Riba lui proposèrent de se présenter à la députation, mais il déclina l'offre. Malgré cela, il eut quelques altercations avec la police: en 1920, il fut frappé par celle-ci lors d'un tumulte à l'occasion des Jeux Floraux; le 11 septembre 1924, Jour de la Fête National de la Catalogne, au cours d'une manifestation contre l'interdiction de l'usage du catalan, émanant de la dictature de Primo de Rivera, il fut arrêté par la Garde Civile, fit un bref séjour au cachot, dont il sortit moyennant une caution de 50 pesetas.

Décès

Le 7 juin 1926, Gaudí se rendait à l'église de Saint-Philippe Néri, où il allait chaque jour pour prier et rencontrer son confesseur mestre Agustí Mas i Folch, mais en passant par la Gran Via de les Corts Catalanes, entre les rues Girona et Bailén, il fut renversé par un tramway, qui le laissa sans connaissance. Pris pour un mendiant, parce qu'il n'avait pas de papiers, à cause de son aspect négligé, de ses vêtements vieux et usés, il ne fut pas secouru immédiatement, jusqu'à ce qu'un garde civil arrête un taxi, qui le conduisit à l'Hôpital de la Santa Creu. Le lendemain, le chapelain de la Sagrada Família le reconnut, mestre Gil Parés, mais il était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit pour lui. Il mourut le 10 juin 1926, à soixante-quatorze ans, à l'apogée de sa carrière. Il fut enterré le 12 juin, en présence de foules immenses qui voulaient lui rendre un dernier hommage, dans la chapelle de Notre Dame du Carmel de la crypte de la Sagrada Família. Sur sa pierre tombale figure l'inscription suivante :

« Antonius Gaudí Cornet. Reusensis. Annos natus LXXIV, vitæ exemplaris vir, mirabilis operis hujus, templi auctor, pie obiit Barcinone dit X Junii MCMXXVI, hinc cineres tantis hominis, resurrectionem mortuorum expectant. R.I.P. »

Retentissement de l'œuvre de Gaudí

Après sa mort, Gaudí tomba injustement dans l'oubli; son œuvre fut éreintée par la critique internationale pour son côté baroque et excessivement onirique. Sur sa propre terre natale, il fut également déprécié par le nouveau courant qui remplaça le "Modernisme": le "Noucentisme", style qui retournait aux canons classiques. En 1936, pendant la Guerre Civile Espagnole, l'atelier de Gaudí à la Sagrada Família fut pris d'assaut, et de très nombreux documents, plans et maquettes de l'architecte furent détruits.

La figure de Gaudí commença à être revendiquée dans les années 1950 par Salvador Dalí en premier lieu, suivi par l'architecte Josep Lluís Sert. En 1956, on organisa une rétrospective sur Gaudí au salon de du Tinell à Barcelone, et en 1957, sa première grande exposition internationale, au MOMA de New York. Ainsi, dans les années 1950 et 1960, les études des critiques internationaux comme George Collins, Nikolaus Pevsner et Robert Pane donnèrent une grande diffusion à l'œuvre de Gaudí, tandis que sur sa terre natale, il était revendiqué par Alexandre Cirici, Juan Eduardo Cirlot et Oriol Bohigas. Il faut également noter le grand succès de Gaudí au Japon, où les études réalisées par Kenji Imai et Tokutoshi Torii sont particulièrement remarquables. Depuis lors, la valorisation de Gaudí est allée croissant, aboutissant en 1984 à la proclamation de plusieurs œuvres de l'architecte comme patrimoine de l'humanité de l'UNESCO.

En 1952, année du centenaire de la naissance de l'architecte, fut fondée l'Association des Amis de Gaudí, afin de faire connaître et conserver l'héritage laissé par l'artiste/artisan catalan. En 1956 fut créée la Chaire Gaudí à l'Université Polytechnique de Catalogne, dans le but également d'approfondir l'étude de l'œuvre gaudinienne et de participer à sa conservation; en 1987, le roi Juan Carlos Ier lui octroya le titre de Chaire Royale Gaudí. En 1976, pour le cinquantième anniversaire de sa mort, le Ministère des Affaires Étrangères organisa une exposition sur Gaudí qui fit le tour du monde.

Gaudí étant d'une religiosité profonde et ayant mené une vie ascétique, sa béatification a été proposée, et le processus a été initié en 1998 par l'archevêque de Barcelone, Ricard Maria Carles. En l'An 2000, le début du processus fut autorisé par le Vatican. À l'occasion du 150ème anniversaire de sa naissance, en 2002, on célébra l'Année Internationale Gaudí, avec une multitude d'actes officiels, concerts, spectacles, conférences, publications, etc. Entre autres événements, le 24 septembre de cette année-là, on donna la première représentation de Gaudí, comédie musicale sur la vie et l'œuvre de l'architecte de Reus, œuvre de Jordi Galceram, Esteve Miralles et Albert Guinovart. En 2008 furent institués en son honneur les Prix Gaudí; accordés par l'Académie du Cinéma Catalan, ils distinguent les meilleurs productions cinématographiques catalanes de l'année.