Anophèle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Systématique

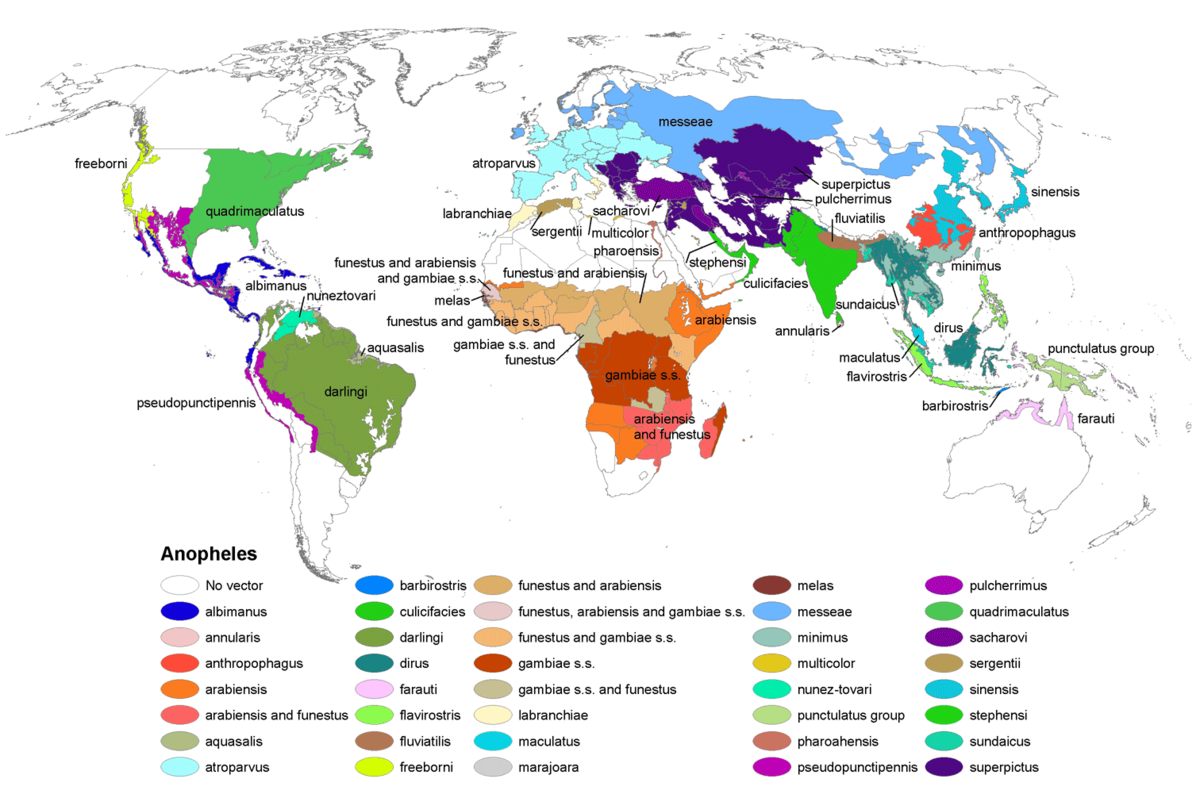

- genre Anopheles (Meigen, 1818) : 7 sous-genres, 455 espèces ; présence sur les cinq continents. Seul ce genre comporte des espèces vectrices du paludisme ;

- sous-genre Anopheles (Meigen, 1818) : 188 espèces ; sur les cinq continents sauf en écozone afrotropicale et en péninsule Arabique. Ce sous genre comprend les vecteurs atroparvus, labranchiae, maculipennis, sacharovi, messeae, freeborni, hermsi, quadrimaculatus, pseudopunctipennis, vestitipennis, sinensis, barbirostris, etc ;

- sous-genre Cellia (Theobald, 1902) : 216 espèces ; ancien monde et écozone australasienne. Il comprend les vecteurs balabacensis, culicifacies, funestus, gambiae, nili, moucheti,ovengensis, pharoensis, sergentii, stephensi, maculatus, farauti, dirus, subpictus, superpictus, sundaicus, minimus, etc ;

- sous-genre Kerteszia (Komp, 1937) : 12 espèces ; Amérique du Sud. Il est inféodé aux bromeliacées au vu de son écologie larvaire et comprend A. bellator ;

- sous-genre Lophodomyia (Antunes, 1937) : 6 espèces : régions néo-tropicales ;

- sous-genre Nyssorhynchus (Blanchard) : 28 espèces ; nouveau monde sauf Australie. Il comprend les vecteurs albimanus, albitarsis, aquasalis, darlingi, nuneztovari, etc ;

- sous-genre Stethomyia (Edwards, 1932) : régions néo-tropicales ;

- sous-genre Baimaia (Harbach, 2005) : uniquement dans le sud-est asiatique.

- genre Bironella (Theobald, 1905) : 3 sous-genres, 8 espèces ; écozone australasienne ;

- sous-genre Bironella (Theobald) : 2 espèces ;

- sous-genre Brugella (Edwards, 1930) : 3 espèces ;

- sous-genre Neobironella : 3 espèces.

- genre Chagasia (Cruz, 1906) : 4 espèces ; régions néo-tropicales. Ce sont des moustiques forestiers.

Vecteur biologique

L'anophèle femelle est le vecteur du parasite Plasmodium de la malaria ainsi que son hôte définitif (la reproduction sexuée du parasite a lieu dans le corps de l'insecte). Les jeunes imagos ingèrent le parasite pour la première fois lorsqu'ils se nourrissent du sang d'un animal homéotherme infecté. Le moustique transporte ensuite les gamétocytes du Plasmodium dans ses glandes salivaires. Une fois déglutis, ils passent dans le sang en traversant l'épithélium salivaire pour se différencier en gamètes mâles et femelles qui s'unissent pour former un zygote mobile appelé ookinète qui pénètre la paroi stomacale pour devenir un oocyste sphérique dont le noyau va se diviser sans fin pour former des sporozoïtes. La durée de cette maturation est étroitement dépendante de la température extérieure. Par exemple, pour Plasmodium falciparum : pas de maturation en dessous de 18 °C ou au-dessus de 35 °C, elle est maximale vers 24 °C. Quand l'oocyste rompt, il relâche les sporozoïtes qui migrent dans le corps de l'anophèle jusqu'aux glandes salivaires d'où ils peuvent, lors d'un nouveau repas de sang, infecter un nouvel hôte primaire, en traversant la peau, avec la salive contenant aussi des anticoagulants et des enzymes.

Écologie

- Afrique :

- Les principaux vecteurs pour l'homme sont : A. gambiae s.str., A. arabiensis (espèce indifférenciable morphologiquement du précédent car faisant partie de la même section Anopheles gambiae), A. funestus, A. nili et A. moucheti. D’autres tels que A. melas, A. merus, A. paludis, A. pharoensis, A. hancocki sont des vecteurs d’importance locale en Afrique centrale.

- Chacune de ces espèces a des exigences écologiques particulières et exploite une variété de surfaces aquatiques pour leur ponte ;

- A. gambiae s.str. se développe plutôt dans de petites collections temporaires d’eaux claires, ensoleillées et sans végétation. Il ne peut guère vivre au-delà de 1 000 m d'altitude ;

- A. arabiensis peuple les environnements plus secs jusqu’en bordure du Sahara ;

- A. funestus peuple les marais permanents ou semi-permanents ainsi que les étangs. Il est moins sensible à la sècheresse et l'adulte sera plus abondant en de telles périodes que A. gambiae s.str.. De plus, il est parfaitement adapté pour vivre jusqu'à 2 000 m ;

- A. nili se développe sur les bords des rivières à courant rapide ;

- A. moucheti se développe dans les fleuves à courant lent, dans le bloc forestier d’Afrique centrale ;

- Certaines espèces comme A. melas et A. merus (tous 2 font également partie de la section Anopheles gambiae) se développent dans les eaux saumâtres des zones côtières tolérant une concentration en sel comprise entre 5 à 37 g par ℓ.

- Amériques : A. darlingi, A. albimanus, A. pseudopunctipennis, A. freeborni, A. nuneztovari et A. quadrimaculatus.

- Asie : A. culicifacies, A. fluviatilis, A. dirus, A. acconitus, A. leucosphyrus, A. maculatus et A. minimus.

- Australie : A. farauti type1 et A. farauti type 2 ; uniquement sur les côtes du nord.

- Europe : A. atroparvus, A. labranchiae, A. sacharovi, A. sinensis, A. superpictus et A. pattoni.