Anneaux d'Uranus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Découverte

La première mention d'un système d'anneaux autour d'Uranus vient des notes de William Herschel où il détaille ses observations d'Uranus au XVIIIe siècle : « 22 février 1789 : un anneau a été soupçonné ». Herschel dessine un petit schéma de l’anneau et note qu'il « tire un peu sur le rouge ». Le télescope Keck de Hawaï a confirmé cette observation, au moins pour l’anneau ν. Les notes de Herschel sont publiées dans un journal de la Royal Society en 1797. Près de deux siècles s'écoulent entre 1797 et 1977 où les anneaux sont rarement mentionnés. Ceci jette de sérieux doutes sur le fait que Herschel ait pu voir quoi que ce soit alors que des centaines d'autres astronomes n'ont rien vu. Et pourtant, certains ont affirmé que Herschel avait donné des descriptions exactes de l’anneau ν, de sa taille par rapport à celle d'Uranus, de ses changements d'aspect le long de l'arc d'orbite observé, et de sa couleur.

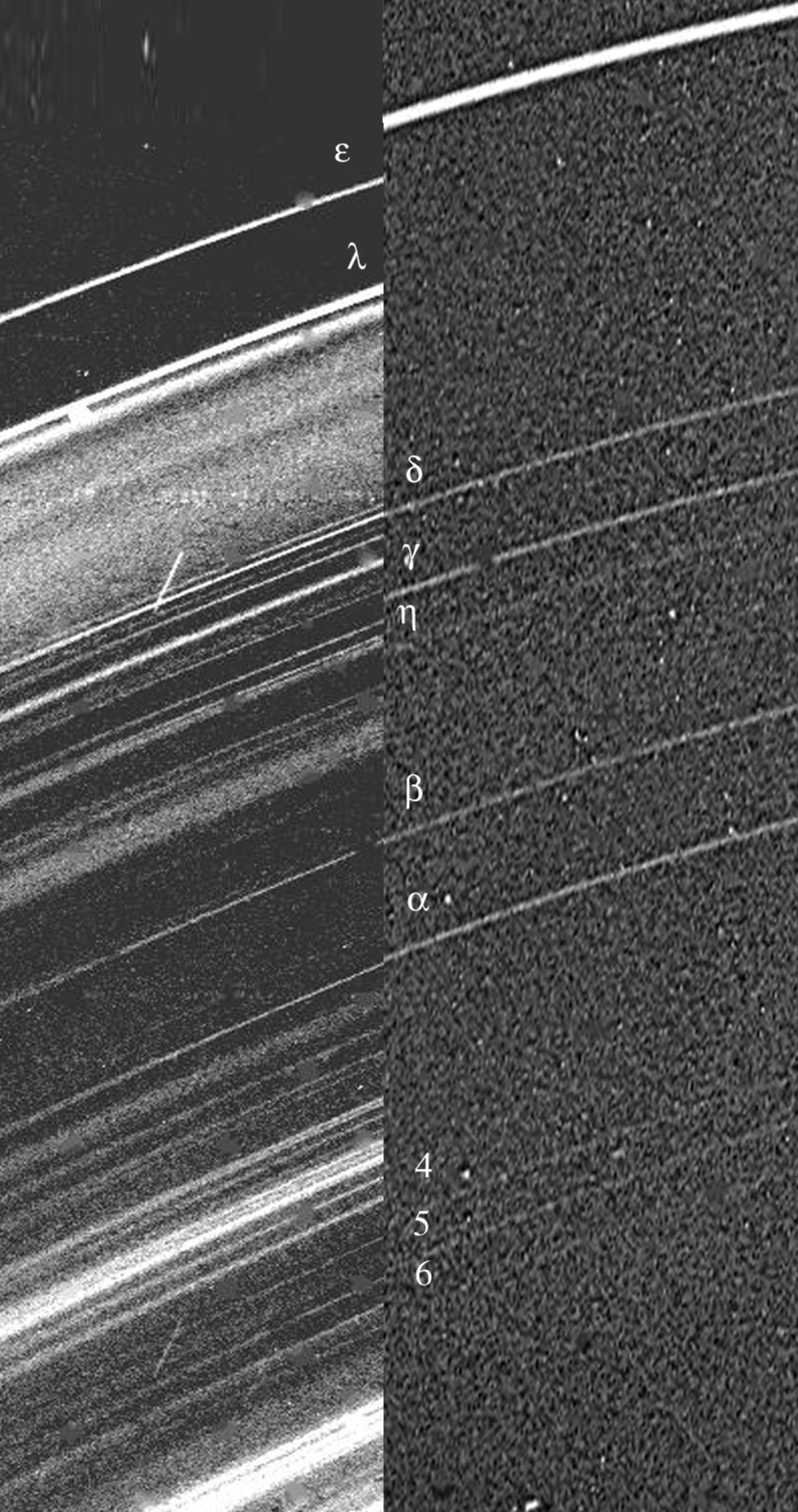

La découverte définitive des anneaux d'Uranus a été faite par hasard le 10 mars 1977 par les astronomes James L. Elliot, Edward W. Dunham et Douglas J. Mink, à bord du Kuiper Airborne Observatory (en). Le but de l’observation était d'utiliser l’occultation de l'étoile SAO 158687 par Uranus pour étudier l'atmosphère de celle-ci. Mais, pendant l'analyse de leurs observations, ils ont trouvé cinq disparitions brèves de l’étoile avant et après l'occultation. Ils en ont déduit la présence d'un système d'anneaux étroits. Ils ont dénoté dans leurs articles les cinq occultations observées par les premières lettre grecques α, β, γ, δ et ε. Ces désignations ont été utilisées plus tard comme noms pour les anneaux. Plus tard, ils ont trouvé quatre autres anneaux : un entre les anneaux β et γ et trois à l'intérieur de l'anneau α. Le premier est nommé η, les autres 4, 5 et 6 selon la numération des occultations dans un autre article. Le système d'anneaux d'Uranus est le second à avoir été découvert dans le système solaire, après ceux de Saturne.

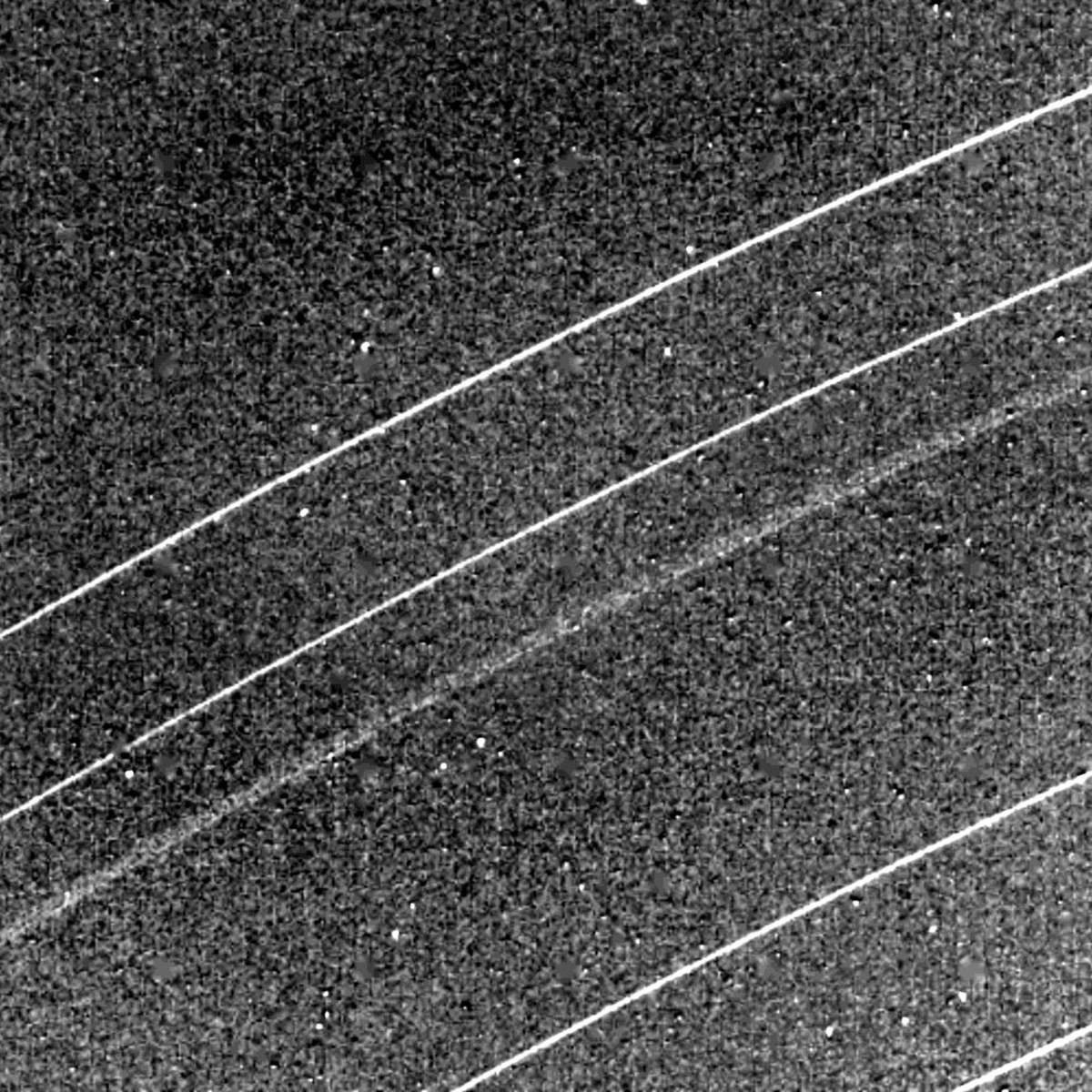

On a pu voir une image directe des anneaux quand la sonde spatiale Voyager 2 a traversé le système d'Uranus en 1986. Ces images ont révélé la présence de deux anneaux supplémentaires ténus. Le télescope spatial Hubble a détecté une nouvelle paire d'anneaux en 2003 – 2005, amenant le total connu à treize. La découverte de ces anneaux externes a doublé le diamètre du système d'anneaux connus. Hubble a également pris pour la première fois des images de deux petits satellites, dont l'un, Mab a son orbite dans l'anneau extérieur récemment découverts.

Anneaux principaux étroits

Anneau ε

L'anneau ε est le plus brillant et le plus dense des éléments du système d'anneaux d'Uranus, et rend compte des deux tiers de la lumière totale renvoyée par l'ensemble. Alors qu'il est le plus excentrique des anneaux d'Uranus, il a une inclinaison négligeable. L'excentricité de l’anneau fait varier sa brillance tout au long de son orbite. La brillance intégrée suivant le rayon de l'anneau ε est maximale à l'apoapside et minimale à la périapside. Le rapport de ces brillances est de 2,5 à 3,0. Ces variations sont reliées à celles de la largeur de l’anneau, qui mesure 19,7 km à la périapside et 96,4 km à l’apoapside. À mesure que l'anneau devient plus large, l'effet d'écran entre particules diminue, les rendant plus visibles, ce qui conduit à une brillance intégrée plus grand. Les variations de largeur ont été mesurées directement à partir des images de Voyager 2, puisque l'anneau ε était le seul des deux anneaux résolus par les caméras de la sonde spatiale. Ce comportement montre que l'anneau est optiquement denses. En fait, les observations d'occultation faites à partir du sol ou de l'espace ont montré que sa densité optique normale varie de 0,5 à 2,5, avec le maximum à la périapside. La densité équivalente

L'épaisseur géométrique de l'anneau ε n'est pas connue avec précision, bien que l’anneau soit certainement très mince – selon certains, de seulement 150 m. Malgré cette dimension infinitésimale, il consiste en plusieurs couches de particules. L'anneau ε est une zone plutôt encombrée, avec un facteur de remplissage estimé aux environs de l’apoapside à environ de 0,008 à 0,06. La taille moyenne des particules de l’anneau va de 0,2 à 20 m, et leur séparation moyenne est d'environ 4,5 fois leur rayon. L'anneau est presque exempt de poussière, peut-être en raison de la traînée aérodynamique de la couronne atmosphérique d'Uranus. Comme il est mince comme le tranchant d'un rasoir, l'anneau ε disparaît quand ont l'examine par un diamètre. Ceci est arrivé en 2007 au cours de l'observation du passage de la Terre dans le plan des anneaux.

La sonde Voyager 2 a observé un curieux signal de l'anneau ε pendant une expérience d'occultation radio. Le signal se présentait comme un renforcement marqué de la diffusion vers l’avant à 3,6 cm de longueur d'onde aux environs de l'apoapside de l'anneau. Une telle diffusion nécessite l'existence d'une structure cohérente. Le fait que l'anneau ε possède une telle structure fine a été confirmé par beaucoup d'observations d'occultations : l'anneau semble être constitué d'une quantité de sous-anneaux étroits et optiquement denses, certains pouvant être des arcs incomplets.

On sait que l’anneau possède des lunes bergères internes et externes : Cordélia à l'intérieur et Ophélia à l'extérieur. Le bord interne de l’anneau est en résonance 24:25 avec Cordélia, et le bord externe en résonance 14:13 avec Ophélia. Les masses de ces lunes doivent être au moins triples de la masse de l’anneau à confiner pour être efficaces. La masse de l’anneau ε est estimée à environ 1016kg.

Anneau δ

L'anneau δ est circulaire et légèrement incliné. Il présente des variations azimutales substantielles encore inexpliquées dans sa densité optique normale et sa largeur. Une explication possible serait que l'anneau présente des ondulations azimutales excitées par une toute petite lune juste à son bord intérieur. Le bord extérieur bien net de l'anneau δ est en résonance 23:22 avec Cordélia. L'anneau consiste d'ailleurs en deux composantes : l'externe est étroite, et optiquement dense, et est bordée par une large bande interne transparente. La largeur de la composante étroite est de 4,1 à 6,1 km et a une densité équivalente à 2,2 km, ce qui correspond à une densité optique normale de 0,3 à 0,6. La composante large de l'anneau est de 10 à 12 km, et sa densité équivalente est proche de 0,3 km, ce qui indique une faible densité optique normale de 3×10-2. Ceci n’est connu que par des données d'occultation, parce que Voyager 2 n'a pas pu résoudre l’anneau δ. Quand il a vu l'anneau δ en géométrie de diffusion vers l’avant, il apparaissait relativement brillant, ce qui est compatible avec la présence de poussière dans la composante large. Géométriquement, la composante large est plus épaisse que l’étroite. Ceci est confirmé par les observations au croisement du plan de l'orbite en 2007, où l'anneau δ est devenu plus brillant, ce qui est cohérent avec le comportement d'un anneau simultanément géométriquement épais et de faible densité optique normale.

Anneau γ

L'anneau gamma est étroit, optiquement dense, et légèrement excentrique. Son inclinaison orbitale est à peu près nulle. La largeur de l’anneau varie de 3,6 à 4,7 km, bien que sa densité optique équivalente soit constante à 3,3 km. La densité optique normale de l’anneau γ est de 0,7 à 0,9. Pendant un événement de croisement du plan de l'orbite en 2007, l'anneau γ a disparu, ce qui montre qu'il est géométriquement mince, comme l'anneau ε, et sans poussière. La largeur et la densité optique normale de l’anneau montre des variations azimutales marquées. Le mécanisme du confinement d'un anneau si étroit n'est pas connu, mais il a été remarqué que le bord interne bien net de l'anneau est en résonance 6:5 avec Ophélia.

Anneau η

L'anneau η a une excentricité et une inclinaison orbitales nulles. Comme l'anneau δ, il consiste en deux composantes : une étroite et optiquement dense, et une bande large quasi-transparente, extérieure cette fois. Cette dernière est large d'environ 40 km et sa densité équivalente voisine de 0,85 km, ce qui indique une faible densité optique normale de 2×10-2.

L'anneau a été résolu sur les images de Voyager 2. En diffusion vers l'avant, l'anneau paraît brillant, ce qui indique la présence d'une quantité considérable de poussières, probablement dans la partie large. Géométriquement, la partie large est bien plus épaisse que la partie étroite. Cette conclusion est soutenue par les observations au croisement du plan de l'anneau en 2007, où l'anneau η a présenté une brillance croissante, devenant le deuxième plus brillant du système des anneaux. Ceci est cohérent avec un anneau géométriquement épais mais optiquement mince. Comme la majorité des anneaux, l'anneau η présente des variations azimutales marquées en densité optique normale et en largeur. La composante étroite disparaît même à certains endroits.

Anneaux α et β

Les anneaux α et β sont les plus brillants des anneaux d'Uranus après l'anneau ε. Comme l'anneau ε, ils présentent des variations de brillance et de largeur. Ils ont une brillance et une largeur maximale dans les 30° autour de l'apoapside, et minimale dans les 30° autour de la périapside. Ces deux anneaux ont des excentricités et inclinaisons non négligeables. Les largeurs vont de 4,8 à 10 km et de 6,1 à 11,4 km respectivement. Les densités optiques équivalentes sont de 3,29 km et 2,14 km, ce qui correspond à des densités optiques normales de 0,3 à 0,7 et 0,2 à 0,35 respectivement. Pendant un événement de croisement du plan des orbites en 2007, les anneaux ont disparu, ce qui montre qu'ils sont géométriquement minces, comme l'anneau ε, et sans poussière. Mais ce même événement a mis en évidence une bande de poussière géométriquement épaisse et optiquement mince juste à l'extérieur de l'anneau β, et qui avait déjà été observée par Voyager 2. Les masses des anneaux α et β sont estimées à environ 5×1015 kg chacune, soit la moitié de celle de l’anneau ε.

Anneaux 6, 5 et 4

Les anneaux 6, 5 et 4 sont les plus internes et les moins brillants des anneaux étroits d'Uranus. Ce sont aussi les plus inclinés, et les plus excentriques orbitalement exception faite de celle de l'anneau ε. En fait, leurs inclinaisons (0,06°, 0,05° et 0,03°) étaient suffisantes pour que Voyager 2 puisse les observer au-dessus du plan équatorial d'Uranus (de 24 à 46 km. Ils sont également les plus étroits, mesurant de 1,6 à 2,2 km, de 1,9 à 4,9 km et de 2,4 à 4,4 km de large respectivement. Leurs densités optiques équivalentes sont de 0,41 km, 0,91 km et 0,71 km, correspondant à des densités optiques normales de 0,18 à 0,25, de 0,18 à 0,48 et de 0,16 à 0,3. Ils ont été invisibles pendant le passage à travers le plan des anneaux de 2007, en raison de leur faible épaisseur et de leur manque de pousssière.