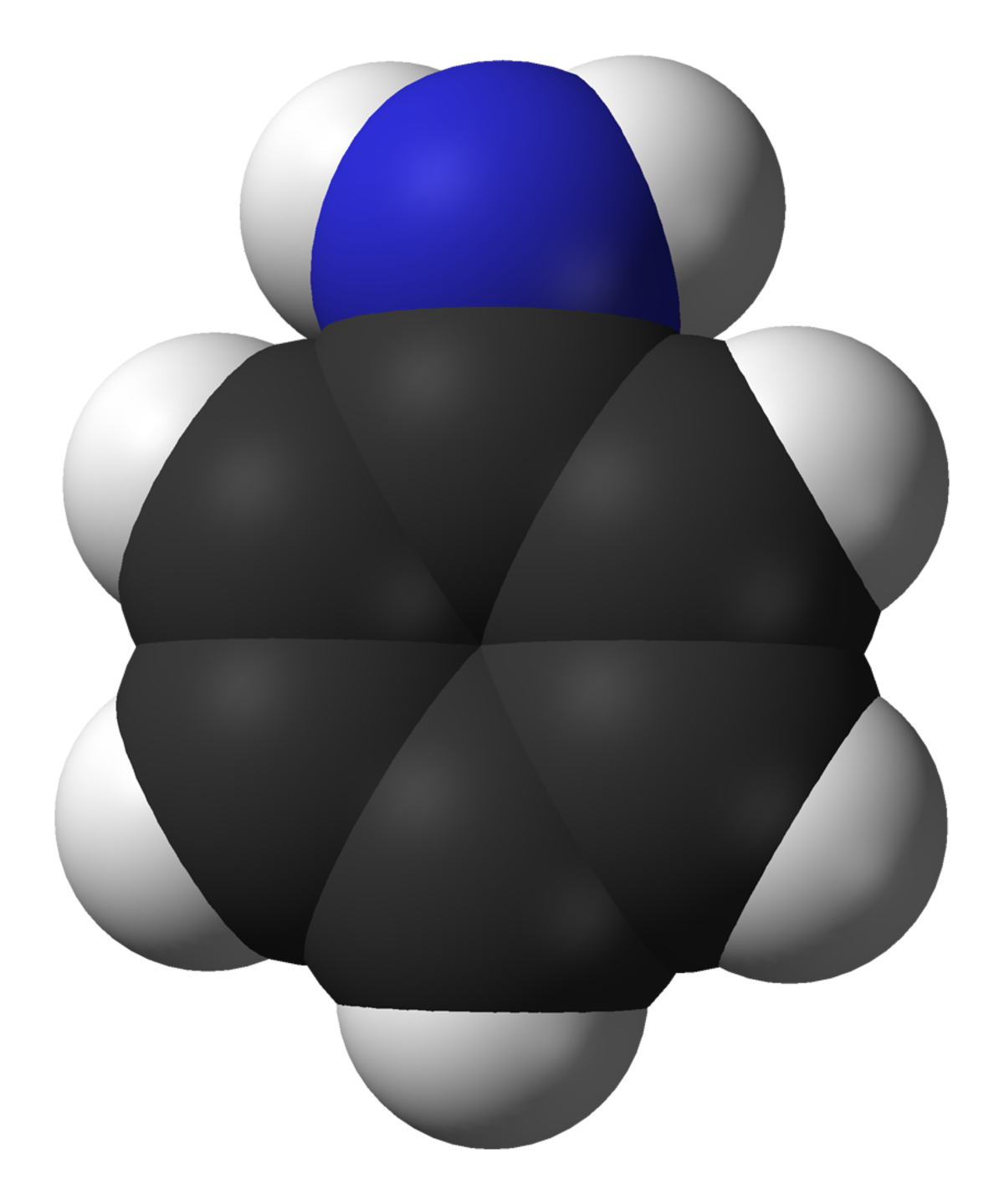

Aniline - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Historique

L'aniline a été isolée pour la première fois en 1826 par Otto Unverdorben par distillation de l'indigo. Celui-ci la baptisa crystalline.

En 1834, Friedrich Runge parvint à isoler du goudron de houille une substance qui une fois traitée par du chlorure de chaux prend une couleur bleue. Il la baptisa kyanol ou cyanol.

En 1841, C. J. Fritzsche obtint une substance huileuse en traitant de l'indigo avec de la potasse, qu'il baptisa aniline, d'après le nom d'une plante produisant de l'indigo, Indigofera anil. Le mot « anil » est lui même issu des termes sanskrits nīla, bleu profond, et nīlā plante d'indigo. A peu près en même temps, N.N. Zinin découvrit que la réduction du nitrobenzène permet d'obtenir une base qu'il baptisa benzidam. Par la suite, August Wilhelm von Hofmann étudia ces différentes substances et démontra en 1855 qu'elles sont identiques. La première utilisation d'aniline à l'échelle industrielle concerna la fabrication de la mauvéine, un colorant violet découvert en 1856 par William Henry Perkin.

Usages

Son intérêt commercial originel vient de sa capacité à teindre avec un bon rendement ; La découverte de la mauvéine par William Henry Perkin en 1858 a initié la découverte d'un grand nombre de colorants qui se comptèrent bientôt par centaines. En sus des teintures, l'aniline a été le produit de départ de la synthèse d'un grand nombre de médicaments.

Jusqu'à l'arrivée du stylo à bille, les crayons à l'aniline connurent un grand succès. Malgré la toxicité, on en mouillait la pointe du bout de la langue pour en obtenir un trait bleu intense et indélébile.

A l'heure actuelle, l'utilisation la plus importante de l'aniline concerne la fabrication du 4,4'-MDI, qui utilise environ 85% de l'aniline produite. Parmi les autres utilisations, on peut citer la fabrication chimique de caoutchouc (9%), d'herbicides (2%) et de pigments ou agents colorants (2%).

Eau d'aniline

Utilisée comme réactif chimique en biologie, notamment en mycologie pour aider à la détermination des cortinaires (même précautions que pour l'aniline, poison, corrosif, craint la lumière) :

- SeO2 .............1 g.

- Eau distillée....10 cc.

Propriétés physico-chimiques

L'aniline, liquide à la température ambiante, est une substance huileuse incolore. A l'air, elle peut s'oxyder lentement et former une résine de couleur rouge-brune. L'aniline d'odeur désagréable est aisément inflammable.

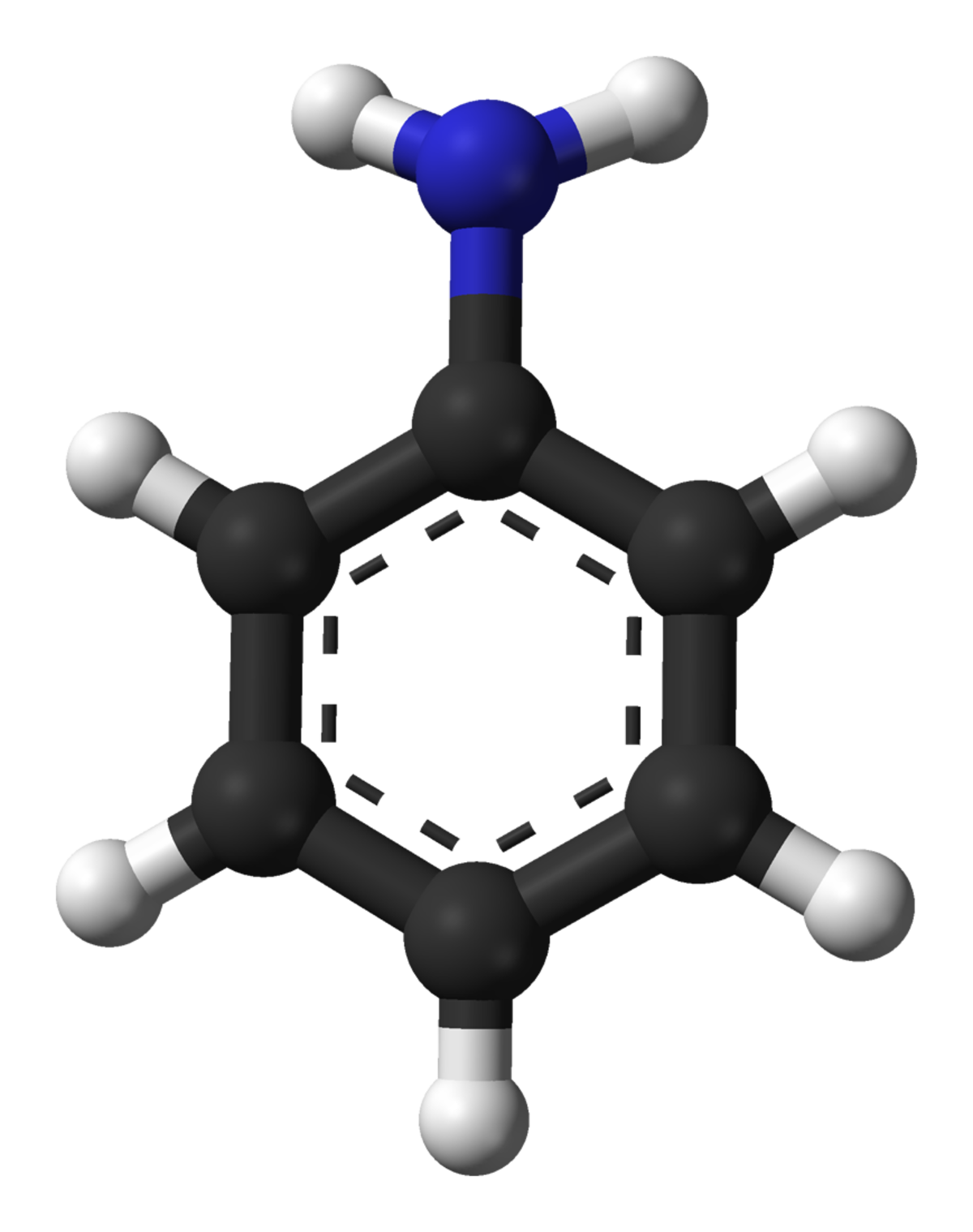

L'aniline est une base faible ; Les amines aromatiques sont généralement des bases nettement plus faibles que les amines aliphatiques. En effet, le doublet porté par l'atome d'azote est en partie délocalisé (mésomérie), ce qui n'est plus le cas sous la forme protonée (forme acide) où le doublet est localisé sur la liaison N-H. La forme basique est donc plus stabilisée par mésomérie que la forme acide, d'où une constante d'acidité abaissée. Elle réagit avec les acides forts en formant des sels contenant l'ion anilinium (C6H5-NH3+). Elle réagit également avec les halogénures d'acyle (comme par exemple le chlorure d'éthanoyle CH3COCl) en formant des amides. Les amides formées à partir de l'aniline sont parfois nommés anilides : CH3-CO-NH-C6H5 est par exemple l'acétanilide.

L'aniline réagit avec les iodures d'alkyle en formant des amines secondaires ou tertiaires.

Oxydation : En solution basique, l'aniline réagit pour former de l'azobenzène. L'acide chromique permet de la transformer en quinone. Elle réagit avec les ions chlorates en présence de sels métalliques (notamment de vanadium) en formant du noir d'aniline. Elle réagit avec l'acide chlorhydrique et le chlorate de potassium en formant du chloranile. L'oxydation par le permanganate de potassium produit du nitrobenzène en milieu neutre, de l'azobenzène de l'ammoniaque et de l'acide oxalique en milieu basique, et du noir d'aniline en milieu acide. Elle réagit avec l'acide hypochloreux en formant du para-amino phénol et du para-amino diphénylamine.

Tout comme le benzène ou le phénol, l'aniline est réactive par substitution électrophile aromatique. Par exemple, elle peut être subir une sulfonation pour former de l'acide sulfonique, qui peut être transformé en sulfonamides (médicaments très utilisé au début du XXe siècle comme antiseptique.

L'aniline réagit avec l'acide nitreux en formant des sels de diazonium. Par leur intermédiaire, le groupement -NH3 peut être transformé de manière simple en groupement -OH, -CN ou -halogénure.