Anastomose de Blalock-Taussig - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L’ anastomose ou shunt de Blalock-Taussig est une intervention chirurgicale palliative (c’est-à-dire visant à atténuer les conséquences d’une malformation mais sans intervenir directement sur celle-ci) pouvant être proposée dans certaines malformations cardiaques dites cyanogènes (responsable d'une cyanose) car s'accompagnant d’une diminution du flux sanguin destiné aux poumons.

Dans son principe, cette opération vise à créer un shunt circulatoire permanent en dérivant une partie du flux sanguin aortique vers la circulation pulmonaire. En créant l’équivalent d’un canal artériel permanent (structure foetale disparaissant habituellement dans les jours suivant la naissance), elle permet d’améliorer l’oxygénation sanguine et de diminuer la cyanose (couleur bleutée de la peau et des muqueuses).

Actuellement, elle est le plus souvent réalisée de façon transitoire, dans l’attente d'une intervention chirurgicale correctrice de la malformation causale.

Historique

Cette intervention doit son nom au chirurgien Alfred Blalock (1899-1964) et à Helen Taussig (1898-1986), cardiologue. Le nom de Blalock est également attaché à d'autres procédures chirurgicales, dont l'anastomose de Blalock-Hanlon.

Cette appellation passe sous silence Vivien Thomas (1910-1985), homme de couleur et technicien dans le laboratoire de Blalock. Son rôle fut pourtant prédominant dans la mise au point de la technique et des instruments nécessaires à cette opération. La petite histoire dit même que lors de la première intervention, pratiquée le 29 novembre 1944 au Johns Hopkins Hospital (Maryland, USA), Vivien Thomas se tenait dans le dos d'Alfred Blalock et guidait ses gestes. Cet « oubli » était-il dû à la couleur de peau de V. Thomas ou au fait qu’il n’était pas médecin? Plusieurs émissions de télévision et divers sites internet contribuent depuis quelques années à réparer cette injustice.

Avantages de la méthode

Bien que divers autres procédés aient été proposés par la suite, l’anastomose de Blalock-Taussig reste l'intervention de choix pour suppléer une circulation pulmonaire insuffisante. Elle présente en effet à son actif :

- une technique chirurgicale bien codifiée et “simple” (dans des mains entraînées). Ne nécessitant pas de circulation extra-corporelle ni de réanimation sophistiquée, elle est particulièrement bien adaptée aux pays en voie de développement ;

- un résultat très souvent parfaitement équilibré. L’anastomose atteint son but en corrigeant suffisamment le défaut d'oxygénation sanguine mais sans créer une hypervascularisation pulmonaire à l’origine d’une insuffisance cardiaque et/ou d’hypertension pulmonaire ;

- un démontage aisé lors de l’intervention définitive.

Technique

Cette intervention porte sur des structures vasculaires extra-cardiaques situées au-dessus de cet organe (médiastin supérieur). A ce titre, elle ne nécessite pas de toucher au cœur ni d'installer une circulation extra-corporelle. Elle peut être pratiquée à tout âge, même chez des nouveau-nés de faible poids.

L’incision se fait entre deux côtes (le plus souvent à droite) et laissera donc une cicatrice latéro-thoracique, courant sous le bras et une partie du dos.

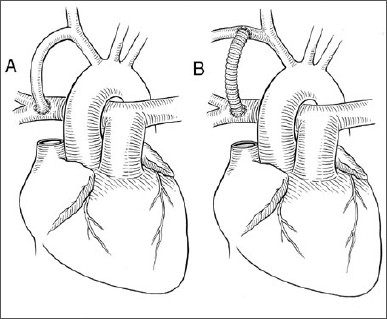

Initialement, l’intervention comportait la section d’une branche de l’aorte, l’artère sous-clavière (Arteria subclavia) et son branchement (anastomose termino-latérale) sur l’artère pulmonaire (Arteria Pulmonalis) située du même côté. Une circulation de suppléance établie spontanément au niveau du cercle péri-scapulaire permettait de maintenir une vascularisation suffisante du bras du même côté (Figure A).

La technique a été modifiée vers la fin des années 1970, sous l’impulsion de Marc de Leval, chirurgien cardiaque exerçant à Londres. Le chirurgien ne sectionne plus l’artère sous-clavière mais interpose un tube fait d'un matériel prothétique (tube de Gore-Tex) entre cette artère (ou une branche de la carotide) et l’artère pulmonaire (anastomose latéro-latérale)(Figure B). Ce procédé est moins délabrant, permet de mieux calibrer le débit de l’anastomose par le choix du diamètre du tube. Elle est également plus aisée à démonter lors de l’intervention correctrice ultérieure, au cours de laquelle l’anastomose doit être impérativement supprimée sous peine de provoquer une hypervascularisation pulmonaire.