Aménagement des stations du métro de Paris - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Intérieur

Les stations sont pour l'essentiel disposées selon une structure type. Celle-ci comprend les accès à la voie publique menant à une salle de distribution, reliée aux quais par des couloirs et escaliers.

Les salles de distribution

En pénétrant dans une station de métro, les voyageurs accèdent en général en premier à la salle de distribution. Elle porte ce nom en raison de la présence du guichet de vente de titres de transport, mais également pour son rôle de distribution des voyageurs dans la station vers les différents accès aux quais.

À l'origine, la salle est sommaire, uniquement équipée d'un guichet placé dans un des murs. À partir des années 1930, elle devient plus accueillante, avec la présence de plans du réseau, puis de plans indicateurs lumineux d’itinéraires ou PILI. Depuis 1946, des plans du quartier desservi permettent de localiser les différents accès à la station sur la voirie. Progressivement, divers équipements complètent l'offre aux voyageurs, avec des distributeurs de confiseries, parfois de boissons chaudes et froides, et des cabines téléphoniques. Enfin, à partir de 1970, des boutiques font leur apparition, lorsque la place est suffisante. Dans quelques cas, les salles devenues trop exiguës avec l'augmentation du trafic sont agrandies. C'est le cas à Saint-Lazare, Montparnasse - Bienvenüe ou à Franklin D. Roosevelt avec, pour cette dernière, l'édification d'une mezzanine.

Les plans indicateurs lumineux d’itinéraires

Les plans indicateurs lumineux d’itinéraires, abrégés par le sigle PILI, sont des plans du métro affichés dans certaines stations, qui ont la particularité de permettre aux voyageurs de tracer des itinéraires depuis la station où ils se trouvent, grâce à un clavier équipé d'un bouton pour chaque destination : le dispositif allume alors sur le plan une série de petites ampoules, une pour chaque chaque station traversée, afin d'indiquer l'itinéraire le plus rapide à suivre.

Le PILI apparaît en 1937 et relève du plan d'amélioration de l'accueil du public initié par la CMP pendant les années 1930. Il rencontre un succès immédiat, comme le précise le directeur de la CMP en 1938 : « L'accueil favorable réservé par les usagers aux plans lumineux indicateurs d’itinéraires, inaugurés l'an dernier dans quelques stations, nous a incités à multiplier ces appareils, dont quatre-vingts sont déjà installés. » On dénombre cent quatre-vingt-quatre PILI sur le réseau en 1981.

Les PILI ont inspiré en 2000 une œuvre au plasticien Philippe Favier, sur la base de textes du poète Jacques Roubaud, s'inscrivant dans la tradition de l'Oulipo ; elle a été installée dans la station Pyramides à l'occasion du centenaire du métro de Paris.

Le plan lumineux interactif ou PLI succède au PILI dans les années 1990. Il utilise les ressources multimédias du CD-i, ce qui permet, contrairement à son prédécesseur, de le mettre à jour en cas de prolongement ou de modification du réseau. Se composant d'un écran tactile pour la saisie des informations par les utilisateurs, et de diodes électroluminescentes sur un plan en papier pour l'affichage des itinéraires, il était implanté dans vingt stations en 1996.

Couloirs et escaliers

Les couloirs sont établis selon des règles empiriques avec pour objectif de faciliter au maximum la circulation des voyageurs. Leur tracé est le plus direct possible, afin d'éviter les bouchons et de provoquer des phénomènes de panique. Pour cette raison, les cul-de-sacs, les profils en dent de scie ou les croisement à niveau sont évités. Toutefois, la construction progressive du réseau n'a pas toujours permis d'optimiser l'emplacement des stations ; pour cette raison, certains couloirs sont particulièrement longs.

Les escaliers comprennent en général de 5 à 24 marches. Un palier sépare deux volées consécutives afin de permettre aux usagers de se reposer. Les marches sont recouvertes d'une dalle de carborundum très résistant, fixé avec une grande précision afin d'éviter toute irrégularité qui favorise les chutes. Elles ont une hauteur de 16 cm et une profondeur de 30 cm.

La présence de dénivellations importantes a très tôt amené l'exploitant à mécaniser les escaliers et à installer des appareils élévateurs.

Par une convention d'octobre 1906, la CMP s'engage à installer des ascenseurs, lorsque la distance entre le sol et les quais est supérieure à 12 m, et que celle séparant la salle des billets des quais est supérieure à 8 m. Les premiers ascenseurs sont installés en 1910 à République, puis en 1911 à Cité et Saint-Michel. En 1912, les premiers ascenseurs de grande profondeur sont mis en place à Place des Fêtes (20,32 m) et à Buttes-Chaumont (28,70 m). Enfin, à la fin des années 1930, les premiers ascenseurs synchronisés avec le passage des rames font leur apparition.

L'escalier mécanique, inventé aux États-Unis, apparaît pour la première fois sur le réseau à la station Père-Lachaise en 1909. Six autres équipent d'autres stations avant 1920, et une quinzaine sont en service en 1930. De 1909 à 1966, 86 escaliers mécaniques sont installés dans le métro. En octobre 1964, le premier tapis roulant équipe la station Châtelet, suivi par trois autres à la station Montparnasse - Bienvenüe.

Portillons automatiques

À partir des années 1920, pour éviter que les voyageurs accèdent au quai lors de l'arrivée d'une rame, des portillons automatiques sont installés, le premier à la station Jaurès sur la ligne 2.

Deux modèles de portillons ont été installés :

- l'ancien modèle, où la porte est actionnée par un bras (les voyageurs compatissants savaient le bloquer facilement pour attendre leurs amis moins rapides) ;

- le nouveau modèle, où la porte intègre son dispositif de fermeture (voir photo).

Les portillons sont commandés par les rames elles-mêmes, grâce à des pédales disposées sur les voies. Toutefois, ils peuvent aussi être commandés par les dirigeants des stations.

Depuis les années 1960, ils ne sont plus considérés comme indispensables à la régulation des flux de voyageurs et sont donc progressivement supprimés.

Quelques-uns subsistent, comme à la station Porte d’Orléans.

Les quais

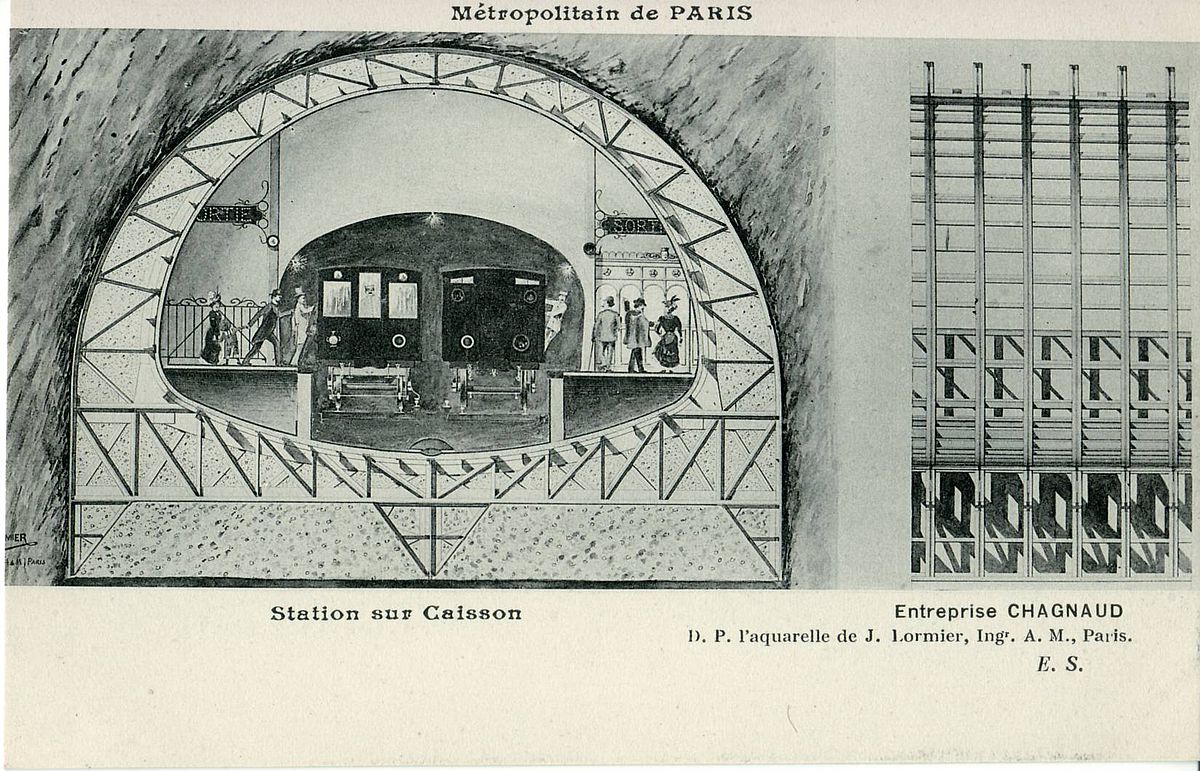

Les stations du métro de Paris peuvent être édifiées soit en souterrain, ce qui est le cas de la grande majorité d'entre elles, soit en surface ou en viaduc.

Les stations souterraines sont généralement voûtées et comportent deux quais encadrant deux voies. Certaines ont leurs voies séparées par des piédroits centraux destinés à renfoncer la voûte dans les terrains instables, c'est le cas sous les Grands Boulevards (lignes 8 et 9) à Saint-Georges (ligne 12) ou encore à Buttes-Chaumont et Botzaris, sur la ligne 7bis.

Toutefois, un certain nombre de stations présentent une configuration différente. Certaines stations situées sur des boucles à sens unique (ligne 10 au sud-ouest de Paris, anciens terminus en boucle) possèdent des stations à sens unique, dotées d'une voie et d'un quai. Une seule station présente une voie unique encadrée de deux quais, à Étoile, ligne 6, un quai servant à la montée et l'autre à la descente. Quelques stations possèdent deux voies encadrant un quai central en îlot, comme sur la boucle de la ligne 7bis ou à La Motte-Picquet - Grenelle sur les lignes 8 et 10. Enfin, certaines stations présentent trois voies à quai, généralement les terminus - ou anciens terminus - avec un quai latéral et un quai central, ou deux quais centraux comme à Porte de La Chapelle (ligne 12). Certains anciens terminus possèdent quatre voies, comme Porte de Montreuil (ligne 9), Porte de Saint-Cloud (ligne 10) ou Porte de Charenton (ligne 8).

Les stations voûtées classiques à deux voies ont une hauteur intérieure de 5,90 m dans l'axe, 14,14 m de largeur maximale, à la naissance de la voûte, située 1,50 m au-dessus du rail. La maçonnerie à hauteur des piédroits atteint jusqu'à 2 m d'épaisseur. La voûte possède une forme elliptique, elle atteint 3,70 m de hauteur au-dessus des naissances et son épaisseur est de 0,70 m. Le radier se situe à 0,70 m sous les rails, soit 1,50 m sous les naissances. En forme de voûte inversée, son épaisseur minimale est de 0,50 m. Les deux quais sont séparés d'une distance de 5,33 m entre nez de quais. Ils ont une largeur de 4 m et sont en légère pente en direction des voies. Lors de l'allongement des stations de la ligne 1 pour les trains de 90 m et six voitures en 1963, six stations moins fréquentées ont été étendues d'un côté par des voûtes surbaissées portées par des piliers, évoquant des cryptes. On peut les observer à Louvre - Rivoli, Georges V ou Argentine par exemple.

Certaines stations réalisées à fleur de sol sont dotées d'une couverture métallique, lorsque l'espace entre le rail et la surface est inférieure à sept mètres, et ne permet pas l'édification d'une station voûtée classique. Leur couverture est constituée de poutres maîtresses jumelées reliées par des cornières perpendiculaires aux voies. Ces dernières sont réunies par des longerons. Les cornières au-dessus des voûtes portent des voûtains en brique formant le plafond de la station. Dans le cas des stations possédant plusieurs voies, des colonnes de fonte forment des appuis intermédiaires. C'est le cas à Gare de Lyon (ligne 1), à trois voies dont deux desservent les quais, à Porte d'Orléans (ligne 4), à trois voies, et à Gare de l'Est (ligne 5 & 7), à quatre voies avec un quai en semi-îlot et deux quais normaux.

Ces stations, dans leur longueur standard de soixante-quinze mètres et à deux voies, ont une largeur de 13,50 m entre les deux piédroits verticaux soutenant la couverture. Chaque piédroit est haut de 3,50 m et épais d'1,50 m, décroissant vers le sommet. La radier a, là aussi, une forme de voûte inversée.

Enfin, la plupart des stations récentes construites lors des extensions en banlieue sont de section rectangulaire et construites en béton armé et à ciel ouvert, avec parfois, pour certaines, des aménagements avec une mezzanine comportant, en partie supérieure, la salle des billets.

Les stations aériennes en viaduc sont longues de 75 m et possèdent des quais d'une largeur de 4,10 m. Elles sont soutenues par quatre poutres parallèles aux voies, portées par des colonnes de fonte, et, à l'extérieur, par des piliers en maçonnerie. Les quatre piliers situés aux angles portent des éléments décoratifs, avec les armes de la Ville de Paris ou des globes terrestres et décorés de guirlandes et cornes d'abondance.

Les stations des deux principales lignes aériennes, les lignes 2 et 6, sont différentes. Celles de la première possèdent des marquises sur chaque quai et sont bordées de baies vitrées, tandis que celles de la ligne 6 sont bordées de murs de brique opaques formant des motifs géométriques à l'extérieur, portant une verrière recouvrant entièrement la station. Les stations Passy, Saint-Jacques et Bel-Air sont placées à fleur de sol et ne possèdent qu'une couverture partielle.

Diverses architectures selon les périodes

L'aménagement et la décoration des stations ont fortement évolué au fil du temps, en fonction de la mode de l'époque et des diverses tentatives d'amélioration.

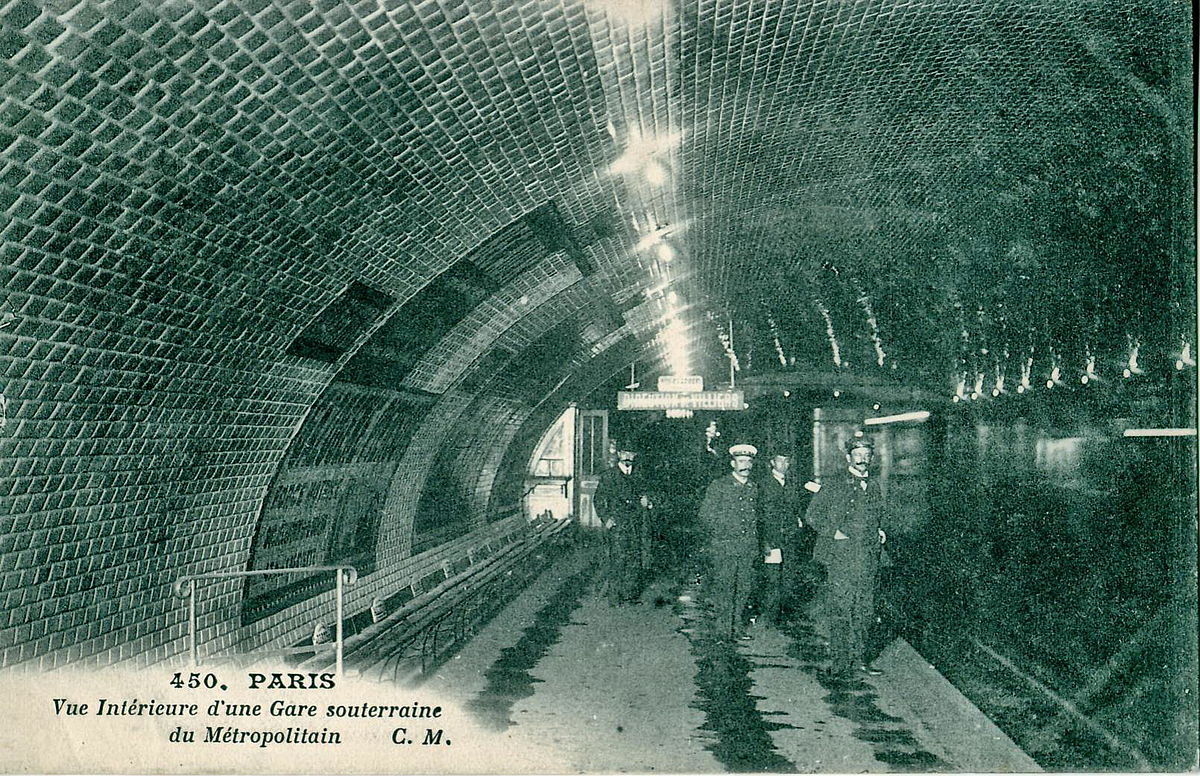

Origine

À l'origine, les stations sont particulièrement sommaires, avec des plaques émaillées indiquant le nom de la station, quelques bancs, et le bureau du chef de station au milieu d'un des quais, l'ensemble étant très faiblement éclairé. Il y était notamment impossible d'y lire un livre ou un journal en raison du peu de luminosité ambiante.

Compte tenu de l'avancement technique au début du XXe siècle, les lampes utilisées dans le métro n'ont qu'une puissance de cinq lux. Afin d'améliorer l'éclairement du métro, les ingénieurs retiennent pour l'aménagement des stations la pose de carreaux de faïence blanche biseautés, afin de refléter au maximum la lumière.

Ces carreaux, de faïence de Gien ou fournis par l'Entreprise Boulenger sont devenus l'une des images emblématiques du métro de Paris. Les stations sont dotées sommairement : seuls sont présents quelques bancs, les plaques indiquant le nom de la station, et le bureau du chef de station encastré dans le piédroit. À la suite de l'incendie du métro Couronnes en 1903, les issues sont marquées par des plaques « sortie » éclairées.

Rapidement, les premiers panneaux publicitaires font leur apparition sur les quais. Des distributeurs de confiserie sont également installés, protégés par des barrières afin d'éviter les saillies, dangereuses en cas de panique. Pour la même raison, le bureau du chef de station est ensuite intégré au piédroit.

Carrossage

À partir des années 1950, la toute jeune RATP tente une modernisation de certaines de ses stations malgré le contexte économique difficile d'après-guerre. Le carrelage biseauté des origines est alors considéré comme démodé. Afin de réduire les coûts, elle imagine de fixer un lambris métallique sur les parois carrelées des station, et de mieux mettre en valeur les cadres publicitaires.

Un premier essai de modernisation avec carrossage en station-vitrine est réalisé à Franklin D. Roosevelt (ligne 9) en 1952. Durant les années qui suivent, d'autres stations sont rénovées selon le même principe, dont Opéra (ligne 3), Chaussée d'Antin (ligne 9), Saint-Paul et Franklin D. Roosevelt (ligne 1), et République (ligne 3).

L'accueil du public est positif et, dans la foulée, un vaste programme de modernisation par carrossage est mis en œuvre. En 1959 et 1960, l'ensemble des stations de la ligne 12 est carrossé, avec un lambris métallique jaune et des entourages verts. De 1960 à 1963 se déroule la première grande phase de rénovation qui concerne une cinquantaine de stations. Elle est suivie d'une seconde phase jusqu'en 1967 qui concerne une vingtaine d'autres stations.

Ce style a toutefois été rapidement abandonné à cause des difficultés de maintenance des maçonneries, nécessitant un décarrossage. De nombreuses stations dotées de carrossages sont en cours de rénovation depuis 2007, rénovation qui doit les amener à revêtir le carrelage classique biseauté.

Style « Mouton-Duvernet »

À la fin des années 1960, une nouvelle tendance fait son apparition ; elle veut rompre avec le carrelage classique blanc biseauté, et propose la couleur orange, chaude et dynamique, pour rénover les stations. Les carreaux de la voûte sont enlevés et remplacés par une peinture sombre du gros œuvre. Le reste du carrelage blanc sur les piédroits est, quant à lui, remplacé par un carrelage plan de divers tons orangés. Le bandeau d'éclairage prend également la même couleur.

Mouton-Duvernet (ligne 4) devient la première station réaménagée, ce qui vaut à cette décoration d'être communément nommée le style « Mouton ». Cette décoration concerne une vingtaine de stations, dont Raspail (lignes 4 et 6), Étoile (ligne 1, 2 et 6), Gare de l'Est (lignes 5 et 7), Oberkampf (ligne 5), Commerce (ligne 8), Montparnasse - Bienvenüe (ligne 6) et Trocadéro (ligne 6).

Cependant, cette décoration a tendance à assombrir les stations, et l'orange reste une couleur agressive ; l'habillage intégral en orange devient par conséquent visuellement pénible pour les utilisateurs du métro. Elle est rapidement abandonnée dès 1973 au profit du style « Motte ». La décoration « Mouton » a déjà été retirée de certaines stations lors de leur rénovation dans le cadre du programme « Renouveau du métro », dont la station Mouton-Duvernet fin 2006/début 2007 et Raspail en 2008.

Andreu-Motte

Principe d’aménagement

En 1973, une campagne de requalification des quais du métro est lancée afin de traiter un tiers des volumes quais qui apparaissent comme vétustes.

Un nouvel aménagement est proposé par le décorateur Joseph-André Motte au Comité d'esthétique présidé par le directeur général M. Giraudet. La couleur principale redevient le blanc, couleur neutre et lumineuse, et on revient aux carrelages biseautés classiques, mais la couleur est réintroduite dans les stations au moyen de deux lignes colorées, constituées par les bandeaux d'éclairage et les sièges. Les stations reçoivent un éclairage particulier nommé le style « Andreu-Motte », reconnaissable à deux longues rampes lumineuses (par des lampes au sodium) abritées par un coffrage de section rectangulaire placé au-dessus de chaque quai et assorti à la couleur des sièges « coque » de la station. Les couleurs (parmi elles : jaune, rouge, vert, bleu et orange) varient d'une station à l'autre.

Inconsciemment, les voyageurs mémorisent la couleur associée à leur station. Il peuvent ainsi déterminer, à l'aide de l'ambiance de la station et sans regarder la pancarte, le nom de la station. En 1974, trois stations pilotes sont équipées : Pont Neuf (ligne 7) en orange, Ledru - Rollin (ligne 8) en bleu foncé et Voltaire (ligne 9) en jaune. Le carrelage d'origine en bon état n'est pas modifié. En 1975, c'est au tour de la station Jussieu des lignes 7 et 10 d'être rénovée selon le même style, mais des carreaux plats sont posés. Les trois années suivantes, d'autres stations sont rénovées selon le même principe, dont Concorde, première d'entre elles à couverture métallique.

Des stations neuves sur les extensions récentes sont également aménagées en style Motte, avec quelques adaptations liées à leur configuration, comme Mairie de Clichy (ligne 13), Asnières-Gennevilliers (ligne 13), Fort d'Aubervilliers (ligne 7), Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins (ligne 7), Boulogne - Jean Jaurès (ligne 10), Saint-Denis - Porte de Paris (ligne 13) jusqu'en 1996 environ, avant les travaux de mise aux normes pour la desserte du Stade de France.

Au total, une centaine de stations du réseau sont décorées en style « Motte-Andreu » de 1974 à 1984, avant l'apparition d'un nouveau style, le « Ouï-dire ».

Le concept

Le projet de Joseph-André Motte et Paul Andreu est retenu avec l'idée de créer un concept d’aménagement basé sur des éléments qui permettent de libérer l’espace tout en apportant un confort pour l’usager. Il ne s’agit pas d’esthétique ni de décoration mais bien d’un concept qui repose sur des aménagements fondateurs pouvant s’apparenter à une charte architecturale. Cette notion prend toute sa valeur dans le temps, rejetant tout effet de mode.

La charte d’aménagement définie par Motte-Andreu permet ainsi de libérer l’espace tout en apportant un confort pour l’usager. Le principe est fondé sur le traitement de plusieurs éléments fédérateurs des volumes quai, à savoir :

- les appareils d'éclairages et les câbles techniques intégrés dans un bandeau suspendu ;

- une banquette maçonnée recevant les sièges et divers équipements ;

- la définition d'un siège (dit siège « coque ») ;

- la couleur comme attribut visuel.

Les couleurs vives retenues par Motte-Andreu sont d'autant plus ressenties qu’elles apparaîtront sur fond blanc et ne sont appliquées qu'aux banquettes (selon le cas), bandeaux lumineux, sièges, seuils des couloirs débouchant sur les quais et tympans (selon le cas) et à la charpente métallique (dans les stations cadres uniquement).

L'ensemble de ces composants colorés ne représente qu’une petite partie de la surface couverte mais, limités et vifs, ils arrivent à en contrôler la perception.

Organisation des quais

Selon les configurations, il existe deux types de rénovation de style Motte-Andreu :

- les volumes quais de type A lorsque le carrelage d’origine, en bon état de conservation, n’est pas remplacé ;

- les volumes quais de type B lorsque le carrelage d’origine, en mauvais état de conservation, est remplacé par des carreaux plats de 10 × 20 cm.

L'organisation d’un quai de type A se fait en fonction de l’organisation existante puisque le carrelage d’origine est conservé : les cadres publicitaires et les noms de station sont maintenus ; l’aménagement Motte-Andreu se fait en complément (banquette, bandeau lumineux, sièges, seuils et tympans).

L'organisation d’un quai de type B est redéfinie compte tenu de l’abattage du carrelage d’origine :

- Les cadres publicitaires de 4 × 3 m sont regroupés par deux et sont au nombre de 6 à 8 dans les stations de 75 m, de 9 à 12 dans les stations de 105 m.

- Les sièges sont disposés au droit des affiches, généralement par groupe de 8 ou 9 ; leur nombre total peut varier de 20 à 100 par quai selon le nombre d’accès et la longueur de la station (75 m ou 105 m).

- Dans les stations cadre, les sièges sont le plus souvent disposés entre les panneaux publicitaires de 4 × 3 m qui eux-mêmes sont réglés de part et d’autre des retombées de poutre.

- Entre chaque groupe d’affiche est disposé le nom de la station ainsi qu’un panneau d’information pour le voyageur.

Parmi les singularités, les stations à quai central sont pourvues de banquettes discontinues de 1,20 m de largeur sur laquelle les sièges sont dos à dos. Les stations terminus rénovées selon la charte Motte-Andreu n’ont souvent pas de banquette sur le quai et aucun siège.

Organisation sur quai des stations cadres (assimilées à des rénovations de type B) :

- La couleur s'applique au bandeau lumineux, aux sièges ainsi qu'à la structure métallique en couverture,

- La banquette et le seuil des couloirs débouchant sur quais sont laissés en blanc.

Le traitement d'une station cadre diverge des autres stations à voûte ; l'impact visuel repose sur un volume orthogonal sur lequel vient s'accrocher une couverture métallique structurante. La mise en peinture de cette structure porte le regard vers le haut : la banquette maçonnée est « neutralisée » pour respecter une forme d'équilibre colorimétrique.

Si les stations cadre ont leur propre identité, cette même question s'est posée dans l'étude des stations aériennes. À ce titre, la station La Chapelle a fait l'objet d'un prototype Motte-Andreu. Comme autre forme d'espace, la station aérienne échappe au système initial et la banquette maçonnée n'y a aucune légitimité. La couleur est présente dans le traitement des huisseries et du vitrage transparent qui appelle au jardin et au paysage. Le bandeau lumineux est profilé libérant ainsi le regard des aspects techniques. Les sièges et la structure métallique sont colorés ; les assises reposent sur une section métallique carrée et sobre.

Les composants

La banquette maçonnée est l'élément fédérateur de la charte Motte-Andreu. Elle ordonne et structure l’espace de la station, supprime les entraves de circulation et intègre l'ensemble du mobilier. Le flux des voyageurs est ainsi rendu plus fluide par l'absence de recoins et d'obstacles tout en éliminant visuellement le caniveau qui se trouve reporté de façon intégrée. Suite aux trois premiers prototypes réalisés en 1974 aux stations Pont Neuf, Ledru-Rollin et Voltaire, un retrait est réalisé sur la banquette au droit des porte-plans afin d'en faciliter la lecture.

Le siège coque qui accompagne le concept Motte-Andreu fait désormais partie de l'image du métro. L’assise offre l'avantage d'être d'une grande fiabilité, sa couleur participe pleinement de la cohérence d’ensemble du volume quai.

Le concept Motte reprend la lumière comme dispositif principal de son concept par la mise au point d’un bandeau lumineux qui supporte plusieurs fonctions, l'une fonctionnelle, l'autre esthétique. Il apporte un éclairage uniforme sur l'ensemble du quai, en lumière directe par des tubes fluorescents de couleur blanc chaud, et en lumière indirecte par des lampes au sodium haute pression au ton orangé (dispositif d'origine), remplacées aujourd'hui par des tubes fluorescents. D’autre part, il intègre l'ensemble des composants techniques, câbles, éclairage de secours, sonorisation et supports signalétiques.

Les différents mobiliers conçus par Motte-Andreu ont une histoire plus discrète. Composants exclusifs de la banquette, ils offrent l'avantage de ne pas être posés à même le sol et d’offrir un continuité visuelle.

Les matériaux

La couleur constitue un élément à part entière, uniformisant l'ensemble des composants ; elle ponctue l'espace et donne un statut à chacun des lieux identifiés : l’attente (banquette), la lumière (bandeau lumineux), la limite (tympans et seuils). La couleur marque le seuil entre le quai et les couloirs ; elle marque les sorties et les correspondances en les identifiant comme point coloré. Le traitement en couleur des pénétrations organise des seuils de transition entre le volume « moderne » du quai et ceux plus patrimoniaux des accès. La présence de couleur sur les tympans atteste la volonté d'adoucir le contraste entre la lumière rassurante de la station et l'inquiétude de pénétrer dans le noir : l'effet de frontière s'en trouve ainsi atténué.

À l'origine de la charte, il n’y avait que trois couleurs : bleu Motte, jaune Kepler, orange Motte-Andreu puis est venu s’ajouter du vert.

Les couleurs ont évolué et d'autres sont venues s'ajouter. Le bleu d'origine par exemple a connu une nuance plus claire. Le vert prescrit ensuite a été remplacé par un autre, jugé plus agréable. Il apparaît que les couleurs prescrites à l'origine ont subi des variations au cours du temps avec des compostions multiples. Le modèle le plus courant étant l'orange/marron puis le orange/orange. D'autres couleurs comme le vert déployé à Montparnasse (ligne 13) et le bleu Motte Alma - Marceau (ligne 9) n'ont pas été reconduites. Une seule station existe en rose et trois en violet. Ces couleurs font partie du lexique des stations exceptionnelles de type Motte-Andreu.

La différence de traitement entre les stations cadre et les stations voûtées ne réside pas uniquement sur une différence de mise en couleur des composants. Dans les stations cadre, plusieurs types des carrelage sont mis en œuvre sur les parois dans l’objectif de différencier les stations entre elles. À ce titre, la première station de prestige est Concorde Ligne 1 en carrelage d’aspect vitrifié de 60 × 30 cm, carrelage qui fut ensuite déployé à Palais Royal Louvre (ligne 1) et Concorde (ligne 8). D’autres stations moins prestigieuses ont été rénovées en grès étiré : c'est le cas de Saint-Lazare (ligne 3), Havre - Caumartin (ligne 3), Opéra (ligne 3). Certaines furent rénovées avec un carreau de 10 × 20 cm plat comme dans les stations Bréguet - Sabin, Père-Lachaise, Richard-Lenoir et Strasbourg Saint-Denis.

À partir de 1984, des réductions budgétaires conduisent à des variantes économiques qui se déclinent dans le traitement des volumes quais et viennent ainsi s’ajouter le type A’ et le type B’ :

- de type A’ quand le carrelage d’origine est conservé mais stabilisé par une résine ;

- de type B’ pour les stations dont le carrelage d’origine est remplacé en carreaux plats de 10 × 20 cm mais uniquement jusqu'à hauteur du bandeau lumineux, la partie haute étant enduite de résine.

Les banquettes, les seuils et les tympans sont traités en grès étiré plat à bord vif de dimension 10 × 20 cm. Les carreaux colorés constituent le socle décoratif des stations voûtées et s'applique aux banquettes, aux seuils et aux tympans contrairement aux stations cadre dont les carreaux sont blancs. La présence de carrelage coloré sur le tympan des stations voûtées n'a pas de lien direct avec les rénovations de type A ou B mais dépend du bureau d’étude en charge de la conception.

Le cas des prolongements de lignes

Les travaux neufs entrepris au cours de ces années ont bénéficié d'un traitement esthétique proche du concept Motte-Andreu.

Les stations neuves sont le plus souvent des stations de type cadre en béton, de double hauteur avec une salle des billets en mezzanine (Fort d'Aubervilliers (ligne 7), Mairie de Clichy (ligne 13)). Dans ces stations, les piédroits sont couverts de carreaux en grès étiré de 3 x 10 cm comprenant une banquette, des assises de type « coques » et un bandeau lumineux. S’agissant de stations neuves de type cadre, les codes originaux ont changé puisque la banquette, les tympans et les murs sont colorés, la couverture étant peinte de couleur sombre. Les appareils d'éclairage se sont également écartés de la forme originelle mais demeurent toujours suspendus. Certaines nouvelles stations du RER ont également été aménagées selon ce même modèle. C'est le cas de la gare de Lognes où l'on retrouve tous ces éléments d'aménagement (siège, banquette, luminaires) ainsi que le mobilier.

Ouï-dire

Au milieu des années 1980, la décoration des stations connaît une nouvelle évolution. Un groupement d'intérêt économique, « Ouï-dire », obtient après concours le marché de rénovation de la station Stalingrad, de la ligne 7. Cette rénovation comporte un éclairage diffus grâce à des vasques soutenues par des consoles courbes, avec diffusion d'un éclairage coloré sur la voûte, deux types de sièges, de type individuel ou banquette assis-debout, tout en conservant le carrelage blanc, biseauté ou non (ce fut seulement la station Mairie d'Issy (ligne 12), qui conserva son carrelage biseauté). La rénovation s'achève en décembre 1988. Puis, une vingtaine d'autres stations sont rénovées dans le même style.

Météor

La création de la nouvelle ligne 14 durant les années 1990 a amené une réflexion sur l'aménagement des nouvelles stations. Les vastes stations de la ligne qui s'apparentent plus en dimensions à celle du RER ont fait l'objet de recherches architecturales conduisant à privilégier l'espace et la transparence.

En créant la ligne 14, la RATP a opté pour une charte architecturale spécifique à cette ligne : carrelages clairs au sol plutôt que bitume par exemple. Pour la première fois, la qualité spatiale de l'architecture est travaillée de manière vraiment contemporaine : grands volumes où se mélangent lumière généreuse et matériaux modernes, améliorant nettement les flux de voyageurs. Selon leurs concepteurs, les stations doivent être le reflet d'un « espace public noble, monumental dans son esprit, urbain dans le choix de ses formes et de ses matériaux ». Quatre architectes ont dessiné les sept premières stations de la ligne : Jean-Pierre Vaysse et Bernard Kohn pour six d'entre elles, Antoine Grumbach et Pierre Schall pour la station Bibliothèque.

Bruno-Gaudin

Dans le cadre de l'opération « Espace Métro 2000 », la RATP souhaite une nouvelle charte architecturale.

La station Saint-Ambroise (ligne 9) sert notamment à accueillir les prototypes d'un nouveau dispositif d'éclairage : les luminaires sont proches de la voûte, adoptant sa courbure. Leur empattement assez large permet de dissimuler des guides-fils, cachant ainsi les câbles. Chacun des deux quais est équipé d'une variante différente : les luminaires du quai nord possèdent un réflecteur de plus que ceux du quai sud.

La version simplifiée du quai sud de cette station-prototype fut adoptée. Cet éclairage est ensuite déployé à grand échelle dans les stations. Aujourd'hui encore, les quais fraîchement rénovés accueillent cette génération d'éclairage.

Cette charte architecturale pose aussi le retour au carrelage d'origine, le carrelage blanc biseauté. Blanc, brillant et doté de plusieurs faces, il permet une meilleure diffusion de la lumière. Cela constitue en quelque sorte un constat d'échec pour ces nombreuses années de tentative d'innovation architecturale : les grands carreaux oranges de Mouton-Duvernet (ligne 4), les petits carreaux bleus d'Opéra sont tour à tour déposés pour un retour au carrelage d'origine.

Renouveau du métro

Aujourd'hui la rénovation des stations opère selon un double objectif de clarté et de propreté. Ce programme de rénovation de grande ampleur est connu sous le nom de « Renouveau du métro ».

La luminosité est accrue par l'utilisation de lampes, en général blanches, dont la puissance permet de couvrir une surface maximale et par un rafraîchissement de la peinture blanche qui diffuse mieux la lumière. On clarifie la structure en encastrant les nombreux réseaux (eau, électricité, air comprimé) qui, auparavant, longeaient les couloirs au sommet de la voûte. La réfection des carreaux est réalisée avec pose de drains à intervalle régulier dans le mur, pour minimiser les infiltrations ou tout du moins les canaliser. Il est enfin procédé à une redisposition des panneaux publicitaires.

Les questions pratiques sont développées grâce à :

- la disposition de pancartes informatives, claires et exhaustives sur les destinations des trains des quais auxquels les escaliers mènent, en haut de ces derniers (ce qui n'existait pas systématiquement auparavant) ;

- la mise en place du système SIEL, qui affiche le temps d'attente pour les deux prochains trains ;

- la rénovation des bandes rugueuses dites « podotactiles » le long des quais, disposées à une trentaine de centimètres de la bordure, qui permettent aux personnes mal-voyantes de parcourir les quais en sécurité.

Bien que cet habillage soit appelé à durer (du fait de sa sobriété, qui convient, a priori, à toute personne et à tout temps), il ne peut masquer quelques soucis d'étanchéité des galeries. Ainsi, à Gare de Lyon, le revêtement nouvellement installé sur les couloirs d'accès aux quais de la ligne 1 dévoile à certains endroits des défaillances, et laisse apparaître des moisissures dues à une infiltration d'eau. Il semble que les entreprises de second-œuvre qui travaillent sur le réseau ne maîtrisent pas toutes les sujétions inhérentes aux lieux (en particulier les étanchéités des ouvrages d'art qui sont souvent mises à mal).

Si la rénovation des stations de petite taille, ou les moins fréquentées, est aisée, celle des grandes plateformes comme l'ensemble formé par la station de métro Les Halles (ligne 4) et par la gare RER de Châtelet - Les Halles relève d'un défi architectural. Cette station fera d'ailleurs l'objet de toutes les attentions lorsqu'elle subira un renouveau dans le cadre du projet d'aménagement général du quartier des Halles. Cependant, des difficultés majeures demeureront : la surface des quais des niveaux inférieurs (à Gare de Lyon ou Châtelet) est considérablement réduite, du fait de la largeur des piliers sur lesquelles reposent les portions des étages supérieurs.

Les usagers du métro se plaignent souvent d'une odeur singulièrement désagréable. Les sources des odeurs sont difficiles à identifier, certaines eaux contiennent des sulfures, certaines résines de traitement d'infiltrations dégagent des odeurs bien qu'elles ne soient pas solvantées, etc. La mairie de Paris a ainsi proposé le lancement de recherches pour la conception de parfums diffusables dans les stations.

Les stations culturelles

Sous l'impulsion d'André Malraux, alors ministre de la Culture, une première station, Louvre, devenue depuis Louvre - Rivoli (ligne 1), est aménagée en 1968 avec un décor imitant la pierre, des statues, les vitrines, de façon à constituer une porte d'entrée au prestigieux musée du Louvre. L'opération rencontre un grand succès et provoque une forte hausse de fréquentation de la station.

L'aménagement de plusieurs dizaines de stations lui fait suite. Parmi les principales : Concorde (ligne 12) présente sur son carrelage la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Pont Neuf (ligne 7) présente La Monnaie de Paris, Varenne (ligne 13) possède des moulages de statues introduisant au musée Rodin, Parmentier (ligne 3) explique l'histoire de la pomme de terre, Arts et Métiers (ligne 11) met en valeur le musée éponyme par une décoration en cuivre évoquant l'intérieur d'un sous-marin, Assemblée nationale (ligne 12) les silhouettes des députés et Chaussée d'Antin - La Fayette le thème de l'Amérique. Pour leur part, Hôtel de Ville (ligne 1) évoque l'histoire de la place de grève et de la maison commune, Cluny - La Sorbonne (ligne 10) les écrivains du quartier latin, et Bastille la Révolution française.

En 2000, afin de célébrer le premier centenaire du métro, huit stations sont redécorées, avec chacune un thème spécifique. Bonne Nouvelle évoque le cinéma, Carrefour Pleyel (ligne 13) la musique, Europe (ligne 3) la construction européenne, Montparnasse - Bienvenüe l'histoire technique et le personnel du réseau « Ils font le métro », Pasteur la santé, Saint-Germain-des-Prés (ligne 4) la création littéraire, Tuileries (ligne 1) l'histoire du métro et le patrimoine à travers le siècle et Villejuif - Léo Lagrange (ligne 7) le thème du sport.

Mobiliers publicitaires

En mars 2010 et jusqu'au 24 mars, quatre stations très fréquentées, Opéra (ligne 8), Concorde (ligne 8), Saint-Lazare (ligne 12) et Champs-Élysées - Clemenceau (ligne 13), sont dotées sur certains quais de canapés de l'entreprise Ikea, les sièges habituels étant démontés pour l'occasion.

Œuvres

Plusieurs stations du métro sont décorées d'œuvres d'art, généralement des peintures ou des mosaïques, commandées ou acquises par la RATP pour les décorer :

- Abbesses

- Fresque, œuvre collective (escalier d'accès à la station de métro, supprimée) ;

- Arts et Métiers

- Habillage de la station Arts et Métiers, François Schuiten (quai de la ligne 11, installation) ;

- Assemblée nationale

- Affiches, Jean-Charles Blais (quai de la ligne 12) ;

- La Chambre double, Jean-Charles Blais (2004) ;

- Bastille

- Fresque, Liliane Bélembert et Odile Jacquot (quai de la ligne 1, fresque en céramique) ;

- Bibliothèque François Mitterrand

- L'Escalier des signes et des nombres, Antoine Grumbach (1998, escalier du hall d'échange RER) ;

- La Pluie de citations, Antoine Grumbach et Jean-Christophe Bailly (1998, quais, murs et hall d'échange);

- Bir-Hakeim

- Glass Art, Judy Ledgerwood ;

- Cadet

- Lumière en éclats, Hervé Mathieu-Bachelot (1982) ;

- Champs-Élysées - Clemenceau

- Fresque, Manuel Cargaleiro (1995, couloir de correspondance des lignes 1 et 13, fresques en faïence émaillée) ;

- Châtelet

- Énergies, Pierre-Yves Trémois (1977) ;

- Fresque en céramique, Hervé Mathieu-Bachelot ;

- Obliques enrubannées, Hervé Mathieu-Bachelot (1985) ;

- Point de rencontre, Ilio Signori ;

- Chaussée d'Antin - La Fayette

- Fresque, Jean-Paul Chambas (quai de la ligne 9, fresque) ;

- La Fayette et la Révolution américaine, Hilton Mac Connico (voûte du quai de la ligne 7, fresque peinte sur métal) ;

- Cluny - La Sorbonne

- Ailes et Flammes, Jean Bazaine (voûte du quai de la ligne 10, mosaïques) ;

- Concorde

- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, d'après Françoise Schein (quai de la ligne 12, fresque) ;

- Corentin Cariou

- De la verticale à l'oblique, Hervé Mathieu-Bachelot (1982) ;

- Duroc

- Les Jardins de Duroc, Sophie Pénicaud (couloir de correspondance des lignes 10 et 13, fresque) ;

- Grands Boulevards

- Cascades de temps, Hervé Mathieu-Bachelot (1985) ;

- Jaurès

- Vitrail, Jacques-Antoine Ducatez (1989), quai de la ligne 2) ;

- Louvre - Rivoli

- moulages d'œuvres exposées au Louvre (quai de la ligne 1, fresque) ;

- Madeleine

- La Prière, Constantin Brâncuşi (1907, copie de l'œuvre originale conservée à Bucarest) ;

- Ryaba la Poule, Ivan Loubennikov (2009) ;

- Tissignalisation n°14, Jacques Tissinier (2003, plafond du quai de la ligne 14, également présent à Pyramides) ;

- Ourcq

- Articulation, Thierry Grave (sculpture) ;

- Palais Royal - Musée du Louvre

- La Pensée et l'Âme huicholes, Santos de la Torre (quai et couloir de la ligne 1, fresque) ;

- Pigalle

- Fresque en céramique, Hervé Mathieu-Bachelot ;

- Pont Neuf

- reproductions de pièces de monnaie (voûte du quai de la ligne 7, fresque) ;

- Pyramides, ligne 14

- P.I.L.I., Philippe Favier ;

- Tissignalisation n°14, Jacques Tissinier (2003, également présente à la station Madeleine).

- Richelieu - Drouot

- Monument aux agents du chemin de fer métropolitain de Paris morts pour la France, Carlo Sarrabezolles (1931) ;

- Saint-Germain-des-Prés

- Les Messagers, Gualtiero Busato (1983, sculpture) ;

- Gutenberg, André Ropion (1983, mosaïque) ;

- Simplon

- Fresque en céramique, Hervé Mathieu-Bachelot ;

- Temple

- Couleur en masses, Hervé Mathieu-Bachelot (1982).