Alyte accoucheur - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Alyte accoucheur | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Amphibia | ||||||||

| Sous-classe | Lissamphibia | ||||||||

| Super-ordre | Salientia | ||||||||

| Ordre | Anura | ||||||||

| Famille | Alytidae | ||||||||

| Genre | Alytes | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) | |||||||||

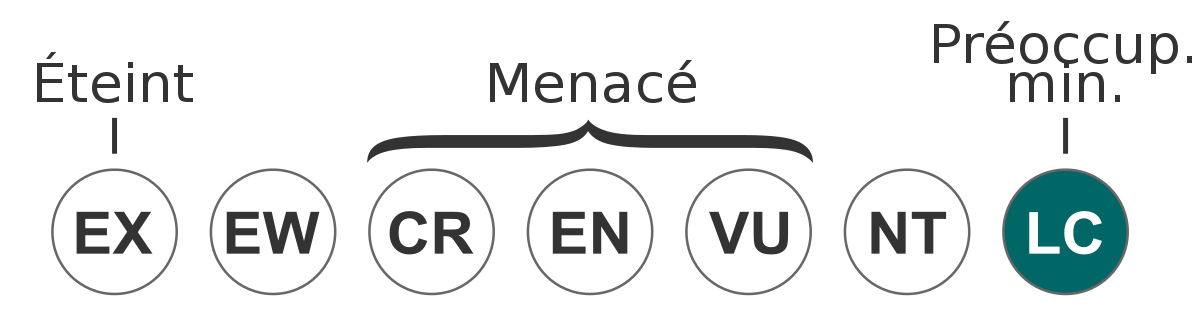

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| Synonymes | |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

L’alyte accoucheur ou crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) est une espèce d'amphibien de la famille des Alytidae.

Distribution

Cette espèce se rencontre depuis la moitié nord de la péninsule Ibérique jusqu'à l'ouest de l'Allemagne.

En France, il est localisé, dans le centre, le Sud-Ouest, sur la côte méditerranéenne et également en Bretagne.

Il vit dans les vallées des Alpes jusqu’à 1 600 m d’altitude, et montre une grande habilité à grimper dans les talus. Espèce plutôt montagnarde que de plaines.

Le crapaud accoucheur aime les zones humides où il peut s’enfouir dans des terres meubles, près des points d’eau et dans des étendues dégagées.

Sexualité de l’alyte accoucheur

Dès le mois de mars, les mâles chantent pour attirer les femelles, ils émettent une petite note flutée qui ressemble au chant du hibou petit duc (scops), mais en plus ténu.

L’accouchement se passe, au sec, sur la terre ferme, la nuit ou au crépuscule. La femelle pond un chapelet de 50 à 70 œufs pendant que le mâle lui masse l’abdomen pour l’aider à accoucher, puis il féconde les œufs.

En même temps qu’il les féconde, il colle les œufs à ses pattes arrières jusqu'à éclosion, et tous les soirs, il se rend au point d’eau pour les faire tremper.

Entre le 24e et le 44e jour, les jeunes têtards peu à peu sortent de leur coquille et restent dans l’eau. Plus vigoureux que les têtards des autres batraciens, ils ont un meilleur taux de survie, supérieur à 40 %.

La sexualité particulière de l’alyte avait été, pour la première fois, décrite et expliquée au XVIIIe siècle par le chirurgien Pierre Demours, mais les scientifiques ne le croiront pas. Ce n’est qu’en 1872 que le naturaliste Arthur de l'Isle du Dréneuf accréditera sa thèse.

Description

Sa taille atteint jusqu’à 5 cm, la femelle est plus grande que le mâle.

- Couleur : dessus gris, brun ou jaunâtre, dessous grisâtre

- Peau : verruqueuse

- Pupilles : verticales

- Alimentation : pour 95 % des insectes (moustiques, fourmis, coléoptères), mais aussi des cloportes, limaces, escargots et lombrics.

- Période de reproduction : début mars et tout le printemps

- Durée de vie : les crapauds accoucheurs peuvent vivre 5 ans, les plus âgés atteignent une vingtaine d’années.

Dans la journée, il peut rechercher des endroits ensoleillés : sous les pierres, dans les interstices des dalles, au pied des vieux murs, entre les racines des arbres et sous les bois morts.