Alexandre Rodrigues Ferreira - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Alexandre Rodrigues Ferreira (Cidade da Bahia, 27 avril 1756 — Lisbonne, 23 avril 1815) était un naturaliste portugais, né au Brésil. Il entreprit un long voyage, parcourant l'intérieur de l'Amazonie jusqu'au Mato Grosso de 1783 à 1792. Durant le voyage, il décrivit l'agriculture, la faune, la flore et les habitants locaux. Il est considéré comme l'un des plus grands naturalistes luso-brésiliens. Il reçut grâce à ses explorations le surnom de Humboldt brésilien.

Vie et œuvre

Fils du commerçant Manuel Rodriguês Ferreira, il commença ses études au couvent des Mercês, à Bahia, qui lui concéda ses premiers ordres en 1768.

À l'Université de Coimbra, où il s'inscrit aux cours de droits puis à ceux de philosophie naturelle et mathématiques, il obtint une maîtrise (bacharel au Brésil) à 22 ans. Poursuivant ses études dans l'institution, où il pût exercer la fonction de préparateur d'histoire naturelle, il obtint en 1779 le titre de docteur.

Il travailla ensuite au Real Museu da Ajuda. Le 22 mai 1780 il fut admis comme membre correspondant de la Real Academia das Ciências de Lisboa, l'académie des sciences de Lisbonne.

L'expédition au Brésil

À cette période les rentes coloniales du Brésil devenaient bien moins importantes, les gisements alluvionnaires d'or s'épuisant au Mato Grosso, Goiás et surtout au Minas Gerais. Pour cette raison, la reine Marie Ire de Portugal, désirant connaître mieux le centre-nord de la colonie, jusqu'alors pratiquement inexplorée, et afin d'implanter là des moyens de développement, ordonna à Alexandre Rogrigues Ferreira, en qualité de naturaliste, d'entreprendre un voyage philosophique à travers les capitaineries du Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso et Cuiabá.

L'idée était la dynamisation de l'exploration économique et la possession des conquêtes dans les régions litigieuses.

En 1783 le naturaliste laissa sa charge au Museu da Ajuda et partit en Septembre au Brésil pour décrire, collecter, apprêter et envoyer au Real Museu de Lisbonne des exemplaires d'ustensiles utilisés par la population locale, ainsi que des minéraux, plantes et animaux. Il fut également chargé de porter des commentaires philosophiques et politiques sur ce qu'il voyait aux endroits où il passerait. Ce pragmatisme sera ce qui fera que l'expédition sera différente de ses congénères, plus scientifiques, menées par les autres naturalistes qui vinrent explorer l'Amérique.

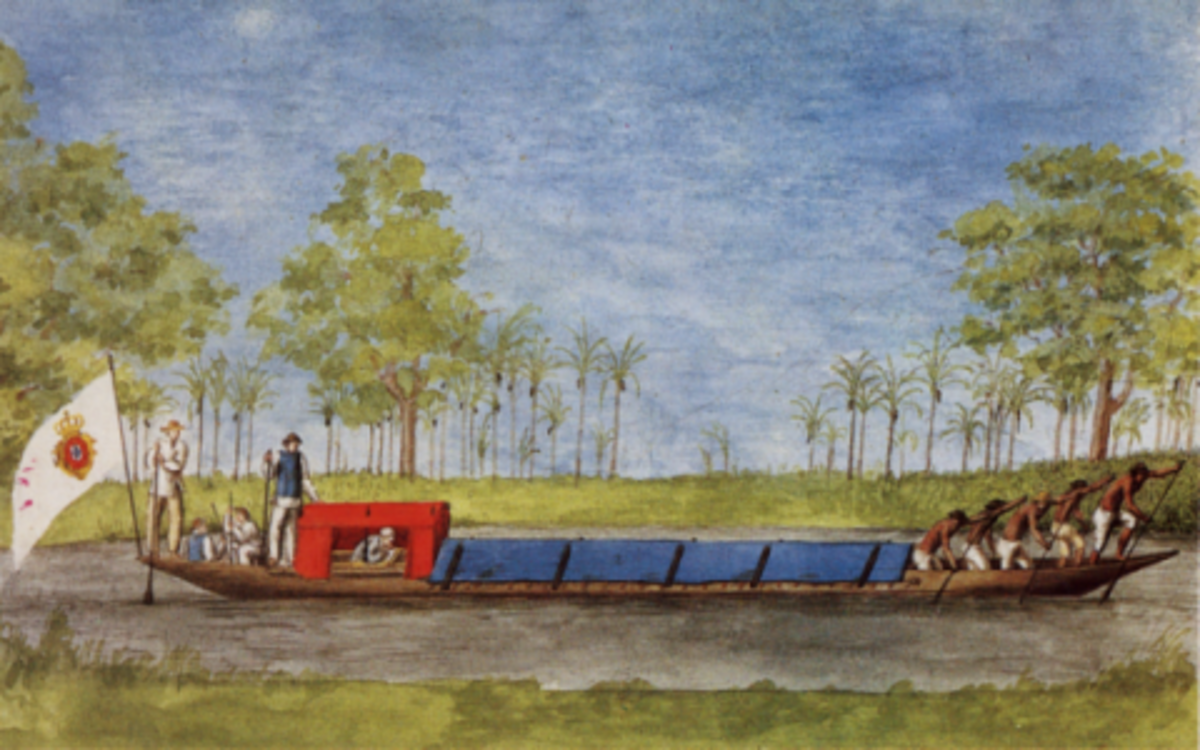

Avec peu de moyens, l'expédition comptait deux dessinateurs ou riscadores, José Codina, duquel on sait peu de choses, et José Joaquim Freire (qui avait un rôle important à la Casa do Risco du Museu da Ajuda, fréquentait les cours de dessin de la fondation du Real Arsenal do Exército), ainsi qu'un jardinier botanique, Agostinho do Cabo. Tinha a Viagem ⇔ les auspices de l'académie des sciences de Lisbonne, ministère des affaires et domaines d'outre-mer et était planifiée par le naturaliste italien Domenico Agostino Vandelli. Il était prévu qu'il y ait quatre naturalistes, mais il en vint uniquement un, sans compter les coupes drastiques dans les finances et le matériel. Restèrent sur les épaules de Alexandre Rodrigues Ferreira et un petit nombre d'auxiliaires la tâche de collecter les espèces, la classification et la préparation pour l'embarquement à bord à Lisbonne, sans compter les études sur l'agriculture, la cartographie et la confection des plans de populations.

En octobre 1783 il accosta à Belém dans le voilier (de type Charrua) baptisé Águia e Coração de Jesus (Roi des airs et cœur de Jésus).

Les neuf années suivantes furent passées à parcourir le centre-nord do Brésil, en commençant par les îles de Marajó, Cametá, Baião (Pará), Pederneiras et Alcobaça (Bahia).

L'expédition suivit ensuite le Fleuve Amazone et son affluent le Rio Negro jusqu'à la frontière avec les terres espagnoles, navigua sur le Rio Branco (Roraima) jusqu'à la sierra de Cananauaru. Elle descendit le Rio Madeira et le Rio Guaporé jusqu'à Vila Bela da Santíssima Trindade, alors capitale du Mato Grosso. Suivit alors Cuiabá, passant du bassin amazonien aux domaines du Pantanal de la région du Mato Grosso, déjà dans le bassin du Rio da Prata. Elle navigua par les fleuves Rio Cuiabá, Rio São Lourenço (Rio Grande do Sul) et Rio Paraguai.

Elle retourna à Bélem do Pará en janvier 1792. Ainsi les capitaineries du Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso et Cuiabá furent parcourues de 1783 à 1792.

La nature fut inventoriée, ainsi que les communautés indigènes, ses coutumes, les potentialités économiques et les performances des noyaux de populations furent évaluées. Ce fut le voyage le plus important de la période coloniale portugaise.

Œuvre

Dans la "Brasiliana" citée dans la bibliographie, on peut traduire page 51 : « Dans le journal quotidien de son "Voyage Philosophique", il traça un large cadre des labours, cherchant des alternatives contre le déclin de la production, surtout après l'expulsion des jésuites. Les cultures se sont détériorées à cause du mépris des portugais envers le travail, la nonchalance des natifs, le manque de bras et la réduction du nombre d'esclaves noirs. Ses plans ne se concentraient pas uniquement sur l'augmentation des aires agricoles, mais sur la qualité et la diversification des produits. L'économie avancerait seulement dans le cas où il y aurait la rationalisation des cultures et l'introduction de techniques adéquates à l'exploitation agricole et de la terre. Pour évaluer l'entreprise, il fit des tableaux détaillés destinés à fournir un panorama des populations et des terres cultivées. Dans chaque communauté, les plans de population donnaient la dimension des potentialités de la main-d'œuvre, mettant en avant l'existence de travailleurs actifs et inactifs, le nombre de blancs, d'indiens, noirs, esclaves, femmes, enfants et vieux. De cette façon, il composa un tableau sur la viabilité économique des endroits visités.

La production agricole devint, également, une donnée fondamentale pour poser un diagnostique de l'économie de l'amazonie. Le naturaliste, alors, mesurait les collectes de farine, riz, maïs, cacao, café et tabac, composant les variations de production. »

Son "Journal de Voyage Philosophique" fut publié dans la revue de l'institut historique et géographique brésilien en 1887. La division des manuscrits de la fondation de la bibliothèque nationale conserve dans la collection Alexandre Rodrigues Ferreira des centaines de documents du voyage philosophique, jusqu'à des papiers faisant référence à l'Amazonie du XVIIIe siècle.

L'envoi pour le Portugal

Durant toutes les années de son passage par le Sertão, il ordonna l'envoi de matériel collecté à la cour royale. Découvrant que toutes les frais avaient été payés par le capitaine, gaspillant la dot de sa fille, il lui dit : « cela ne causera pas d'embarras pour son mariage ; je serai celui qui aura ta fille pour femme. » C'est ainsi qu'il se maria le 16 septembre 1792 avec Germana Pereira de Queiroz.

De retour à Lisbonne, en janvier 1793, il consacra sa vie à l'administration métropolitaine. Il fut nommé au secrétariat d'état des affaires et domaines d'outre-mer. En 1794 il fut décoré de l'Ordre du Christ et fut nommé directeur suppléant du Cabinet Royal d'Histoire Naturelle et du Jardin Botanique. L'année suivante il fut nommé, de manière permanente, vice-directeur de l'institution, administrateur des fermes royales et représentant de la communauté de Commerce.

L'important matériel provenant du voyage philosophique resta pendant plus d'un siècle méconnu et n'a pas été étudié par les savants portugais, ni même par Ferreira. Celui-ci n'a jamais repris les travaux avec les espèces et les échantillons recueillis au Brésil, il n'a pas amélioré les mémoires et les études et une bonne parie de ce matériel sera emmené plus tard à Paris comme butin de guerre. Il y a cependant encore de riches acquis, des journaux, des plans géographiques, de population et agricoles, des correspondances, plus de mille pranchas ⇔ et mémoires que l'on peut trouver surtout à la fondation de la bibliothèque nationale de Rio de Janeiro et au Musée Bocage de Lisbonne.