Agrobacterium tumefaciens - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Agrobacterium tumefaciens | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Bacteria | ||||||||

| Embranchement | Proteobacteria | ||||||||

| Classe | Alpha Proteobacteria | ||||||||

| Ordre | Rhizobiales | ||||||||

| Famille | Rhizobiaceae | ||||||||

| Genre | Agrobacterium | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Agrobacterium tumefaciens Smith & Townsend, 1907 | |||||||||

| | |||||||||

Agrobacterium tumefaciens est une bactérie gram négative trouvée dans les sols. C'est un pathogène des végétaux responsable d'une maladie appelée galle du collet (ou crown-gall en anglais). A. tumefaciens a été identifiée à partir de galles en 1907.

Le mécanisme de formation des galles s'apparente à une transformation génétique, il est dû à un plasmide bactérien appelé plasmide Ti qui rend les bactéries virulentes. Un fragment d'ADN du plasmide Ti, l'ADN-T est transféré de la bactérie vers la plante, puis intégré dans le génome végétal ou il induit la formations des galles caractérisés par la multiplication anarchique des cellules végétales. Agrobacterium tumefaciens infecte essentiellement les dicotylédones à la faveur d'une blessure.

Cette observation constitue le fondement d'une des techniques les plus utilisées en ingénierie génétique des végétaux pour produire des organismes génétiquement modifiés.

Génome

Le génome d' Agrobacterium tumefaciens (souche de référence C58, séquencée en 2001) se compose de deux chromosomes, l'un linéaire de 2,8 Mb contenant une origine de réplication plasmidique et l'autre circulaire de 2 Mb portant une origine de réplication de type cori. A. tumefaciens C58 porte également deux plasmides AtC58 et TiC58 (le plasmide Ti) respectivement de 540 Kb et 214 Kb.

Étapes de la transfection

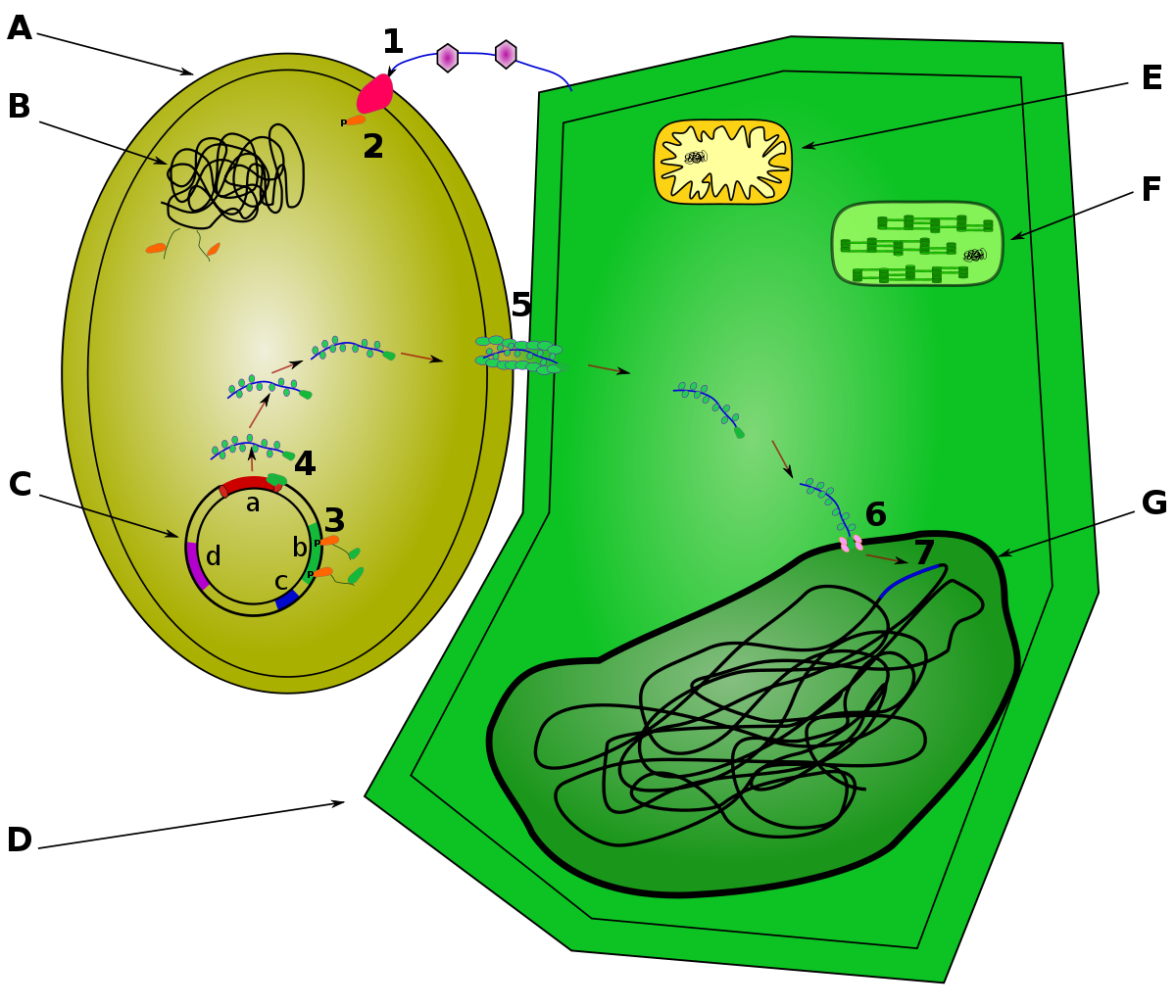

La bactérie perçoit les signaux phénoliques émis par la plante grâce à une protéine transmembranaire codée par le gène virA (1). La protéine VirA, à activité kinase, s'autophosphoryle et transfère le phosphore à une autre protéine, cytosolique cette fois et codée par virG (2). Cette dernière active la transcription des gènes de virulence (3).

La plante blessée émet également des signaux glucidiques, qui sont captés par une protéine codée par chvE. Celle-ci active VirA et la rend réceptive à des concentrations phénoliques faibles. L'augmentation du pH du milieu est captée par ChvI, qui active également les gènes de virulence.

Les gènes "vir" synthétisent plusieurs protéines dont une, VirD2, reconnaît les séquences double brin spécifiques des bordures droite et gauche de l'ADN-T. VirD1 ouvre les doubles brins, qui sont restreints (coupés) par VirD2; l'ADN-T est donc excisé du plasmide (4). La protéine VirD2 reste fixée sur la bordure droite de l'ADN-T, ce qui l'oriente pour sortir de la bactérie. Cette sécretion s'effectue par un pilus protéique reliant la bactérie à la cellule végétale (5). Cet appareil sécrétoire (dit de type 4) est essentiellement codé par les gènes de l'opéron virB, et par virD4 Avant ou après son entrée dans la cellule (selon les auteurs), l'ADN-T est recouvert de plusieurs monomères de la protéine VirE2. Celle-ci est également d'origine bactérienne, codée par le gène virE2, et permet de protéger l'ADN-T monocaténaire de la dégradation dans la cellule végétale. VirD2 et VirE2 possèdent des séquences signal de localisation nucléaire dites NLS (pour Nuclear Localisation Signal) qui sont reconnues par la cellule végétale, permettant d'adresser le complexe nucléoprotéique ADN-T/VirE2/VirD2 vers le noyau de la cellule végétale (6). Ce complexe pénètre donc dans le noyau, où il s'intègre à l'ADN végétal. Les ADN polymérases du végétal l'utilisent comme matrice, et le transforment en ADN double brin (7).

Les gènes codés par l'ADN-T ne sont généralement pas exprimés dans une cellule procaryote, donc chez Agrobacterium. Le génie génétique végétal repose en grande partie sur l'utilisation d' Agrobacterium comme vecteur naturel de gènes. Les biotechnologistes utilisent le plus souvent des plasmides proches du plasmide Ti, dit plasmides désarmés, car leur ADN-T ne porte plus les gènes responsables du pouvoir pathogène. Sur ces plasmides désarmés, les gènes tumoraux sont en effet remplacés par un (ou plusieurs) gène d’intérêt agronomique (par exemple le gène codant la toxine de Bacillus thuringiensis dit gène Bt, ou des gènes de résistance à l'herbicide non sélectif glyphosate) et par un ou plusieurs gènes marqueurs permettant de sélectionner les cellules transformées, puis de les multiplier sur des milieux de culture, in vitro. Des plantes entières sont ensuite régénérées par des techniques classiques de culture in vitro, faisant intervenir les hormones végétales auxine et cytokinine.