Acide acétique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Nomenclature

Le nom trivial, acide acétique, est le plus utilisé et est officiellement préféré par l’IUPAC. Il dérive d’acetum, mot latin qui désigne le vinaigre. Son synonyme acide éthanoïque est issu de la nomenclature IUPAC.

Acide acétique glacial est un nom trivial qui désigne l’acide acétique pur. Similaire au nom allemand « Eisessig » (littéralement : vinaigre glacé), ce nom vient des cristaux semblables à de la glace qui se forment à une température légèrement inférieure à la température ambiante (à moins de 17 °C, température de fusion de l'acide acétique pur).

L’abréviation la plus courante pour l’acide acétique est AcOH ou HOAc, Ac désignant le groupe fonctionnel acétyle CH3−CO−. Dans le contexte de réactions acido-basiques, l’abréviation HAc est souvent utilisée, Ac désignant alors l’anion acétate (CH3COO−). Cet usage est considéré par beaucoup comme abusif. Dans tous les cas, Ac ne doit pas être confondu avec l’élément chimique actinium.

La formule brute de l’acide acétique est C2H4O2. On l’écrit également souvent CH3COOH ou CH3CO2H afin de mieux traduire sa structure. L’ion résultant de la perte du proton H+ porte le nom d’acétate. Acétate peut également faire référence à un sel contenant cet anion ou à un ester de l’acide acétique.

Biochimie

Le groupe acétyle, dérivé de l’acide acétique, est fondamental pour la biochimie de quasiment toutes les formes de vie. Lorsqu’il est lié au coenzyme A, il a une importance centrale dans le métabolisme des glucides et des lipides. Cependant, la concentration d’acide acétique libre dans les cellules est maintenue à un niveau bas, afin de ne pas perturber le contrôle du pH. À la différence d’autres acides carboxyliques à longue chaîne carbonée (acides gras), l’acide acétique n’apparaît pas dans la formation de triglycérides naturels. Il existe un triglycéride artificiel de l’acide acétique, la triacétine (triacétate de glycéryle), qui est couramment utilisé comme additif alimentaire (dans les cosmétiques, les aliments et certains médicaments) et comme solvant.

L’acide acétique est naturellement produit et sécrété par certaines bactéries, en particulier l’Acetobacter et la Clostridium acetobutylicum ainsi que la levure Saccharomyces cerevisiae. Ces bactéries sont présentes dans les denrées alimentaires, l’eau et le sol, et l’acide acétique se forme naturellement lorsque des fruits ou autres denrées alimentaires se décomposent. L’acide acétique est aussi un composant de la lubrification vaginale des humains et d’autres primates, où il semble faire office d’agent antibactérien.

Propriétés physico-chimiques

Acidité

L’atome d’hydrogène (H) du groupe carboxyle (–COOH) des acides carboxyliques tels que l’acide acétique peut être libéré sous forme d’ion H+ (proton). C’est la capacité à libérer ce proton qui lui confère son acidité. L’acide acétique est faible, monoprotonique en solution aqueuse, avec un pKa d’environ 4,8 à 25 °C. Une solution à 1,0 mol/L (concentration du vinaigre domestique) a un pH de 2,4, ce qui signifie que seules 0,4 % des molécules d’acide acétique sont dissociées.

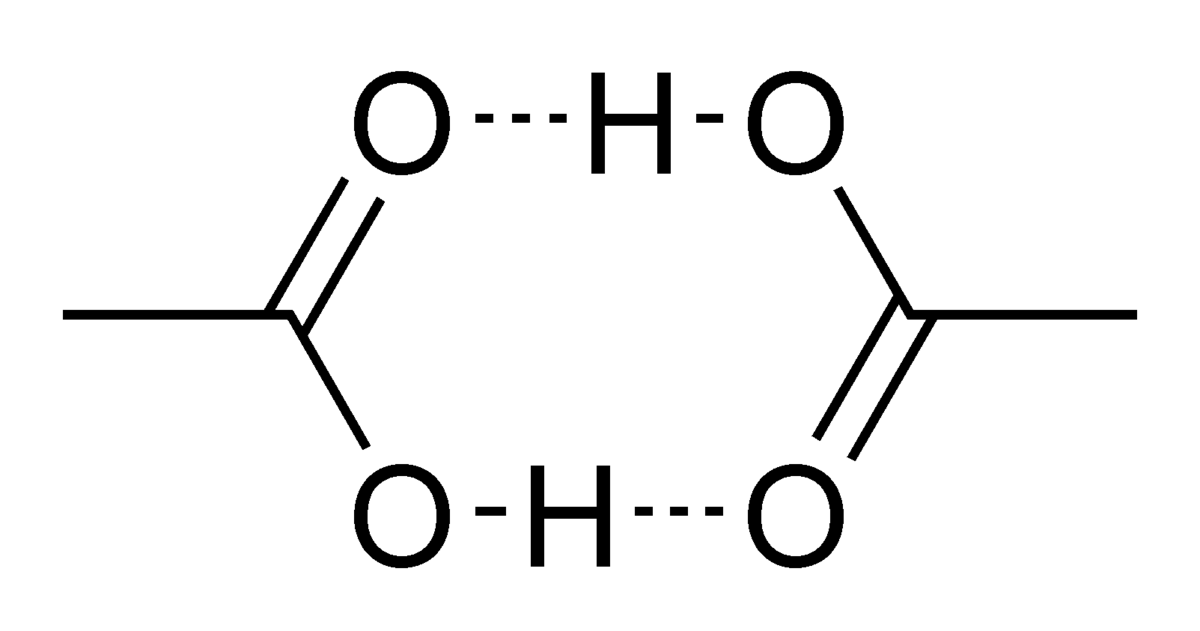

Dimère cyclique

La structure cristalline de l’acide acétique montre que les molécules se mettent par deux en dimères connectés par des liaisons hydrogènes. Ces dimères peuvent aussi être observés sous forme gazeuse à 120 °C. Ils sont probablement également présents dans la phase liquide de l’acide acétique pur, mais sont rapidement brisés à la moindre présence d’eau. Cette dimérisation existe chez d’autres acides carboxyliques.

Solvant

L’acide acétique liquide est un solvant protique hydrophile (polaire), similaire à l’éthanol et l’eau. Avec une constante diélectrique moyenne de 6,2, il peut dissoudre non seulement les composés polaires tels que les sels inorganiques et les sucres, mais aussi les composés non polaires tels que les huiles, ou des corps purs comme le soufre et le diiode. Il se mélange facilement avec de nombreux autres solvants polaires ou non polaires tels que l’eau, le chloroforme ou l’hexane. Ces propriétés de solvant et la miscibilité de l’acide acétique font qu’il est largement utilisé dans l’industrie chimique.

Thermochimie

- ΔfusH : 11,7 kJ/mol

- ΔfusS : 40,5 J/mol·K

Réactions chimiques

L’acide acétique est corrosif pour de nombreux métaux, notamment le fer, le magnésium et le zinc. Il forme du dihydrogène et des sels de métaux appelés acétates. L’aluminium forme au contact de l’oxygène une fine couche d’oxyde d'aluminium relativement résistante, qui recouvre sa surface. Aussi les réservoirs d’aluminium sont-ils souvent utilisés pour transporter l’acide acétique. Les acétates de métal peuvent aussi être produits à partir du mélange d’acide acétique et d’une base appropriée, comme dans la populaire réaction bicarbonate de sodium+vinaigre. À la notable exception de l’acétate de chrome(II), presque tous les acétates sont solubles dans l’eau.

- Mg(s) + 2 CH3COOH(aq) → (CH3COO)2Mg(aq) + H2(g)

- NaHCO3(s) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(l)

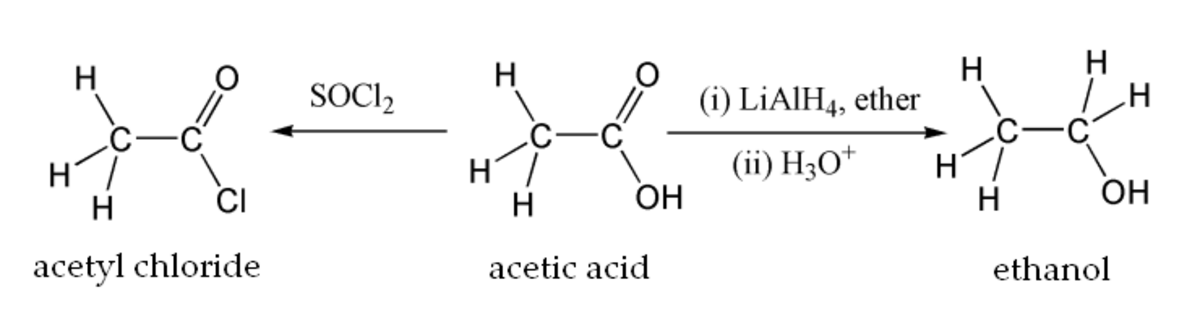

L’acide acétique subit également les réactions typiques des acides carboxyliques, en particulier la formation d’éthanol par réduction, et la formation de dérivés tels que le chlorure d'acétyle par substitution nucléophile acyle. Parmi d’autres dérivés de substitution, on trouve l’anhydride acétique. Cet anhydride est le résultat de la perte d’une molécule d’eau par deux molécules d’acide acétique. Les esters de l’acide acétique peuvent être formés par l’estérification de Fischer, et on peut également l’utiliser pour produire des amides. Chauffé au-delà de 440 °C, l’acide acétique se décompose en dioxyde de carbone et méthane, ou en eau et cétène.

Détection

L’acide acétique peut être détecté grâce à son odeur caractéristique. Les sels d’acide acétique dissous dans une solution de chlorure de fer (III) donnent une profonde couleur rouge qui disparaît après acidification. En chauffant les acétates avec du trioxyde d'arsenic, on obtient de l’oxyde de cacodyl qui peut être identifié par ses vapeurs malodorantes. Pour prouver que l'acide acétique présent dans le vinaigre est corrosif, il suffit de verser du vinaigre sur de la craie ou un morceau de calcaire. Il se produit alors une effervescence : le vinaigre réagit avec le calcaire ou la craie. Attention, si le calcaire a été prélevé dans la nature, il peut devenir coupant.