Acanthaster planci - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Acanthaster pourpre | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Echinodermata | ||||||||

| Sous-embr. | Eleutherozoa | ||||||||

| Super-classe | Asterozoa | ||||||||

| Classe | Asteroidea | ||||||||

| Ordre | Spinulosida | ||||||||

| Sous-ordre | Leptognathina | ||||||||

| Famille | Acanthasteridae | ||||||||

| Genre | Acanthaster | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Acanthaster planci Linnaeus, 1758 | |||||||||

| | |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

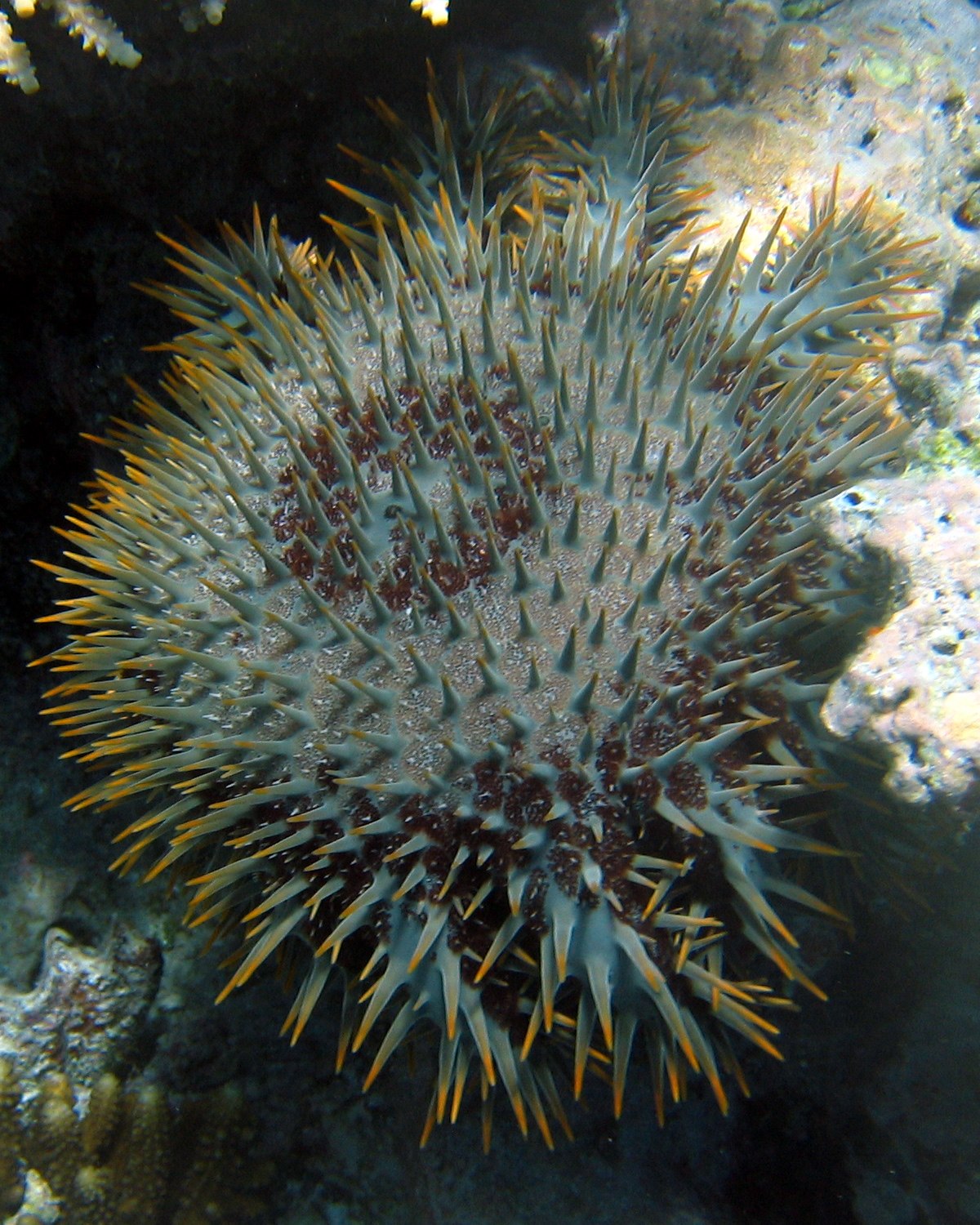

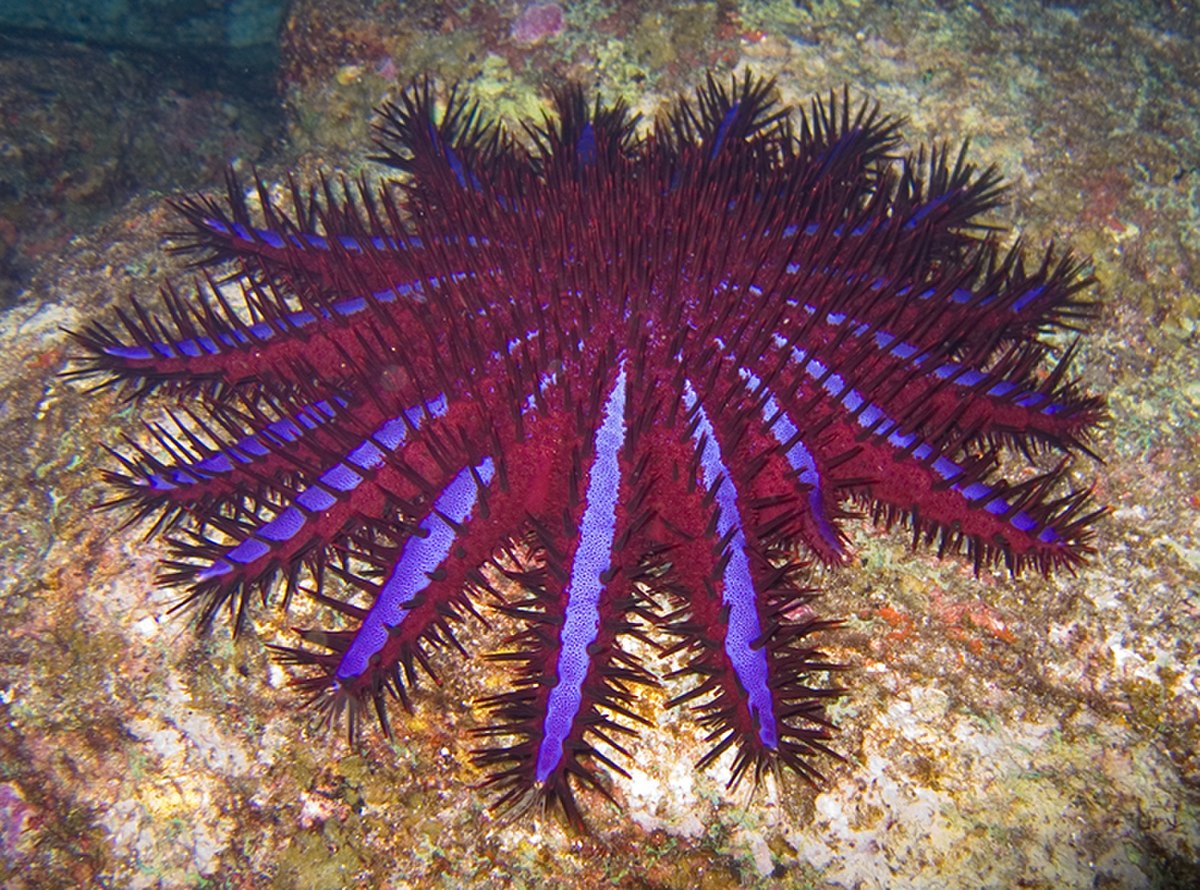

L'Acanthaster pourpre (Acanthaster planci), aussi appelée « couronne d'épines », est une espèce invasive d'étoile de mer de couleur rouge, prédatrice du corail.

Description

Elle est munie de piquants sur tout le corps pour assurer sa défense. Elle peut atteindre 40 cm de diamètre et a de 12 à 19 bras rayonnants autour du corps. Elle peut se déplacer à la vitesse de 20 mètres par heure.

Le contact avec ses épines provoque une vive douleur qui peut durer quatre heures, des nausées et des vomissements. Très souvent la région autour du point de contact devient inflammatoire avec un érythème et un œdème qui peut durer plusieurs jours.

Prédatrice du corail

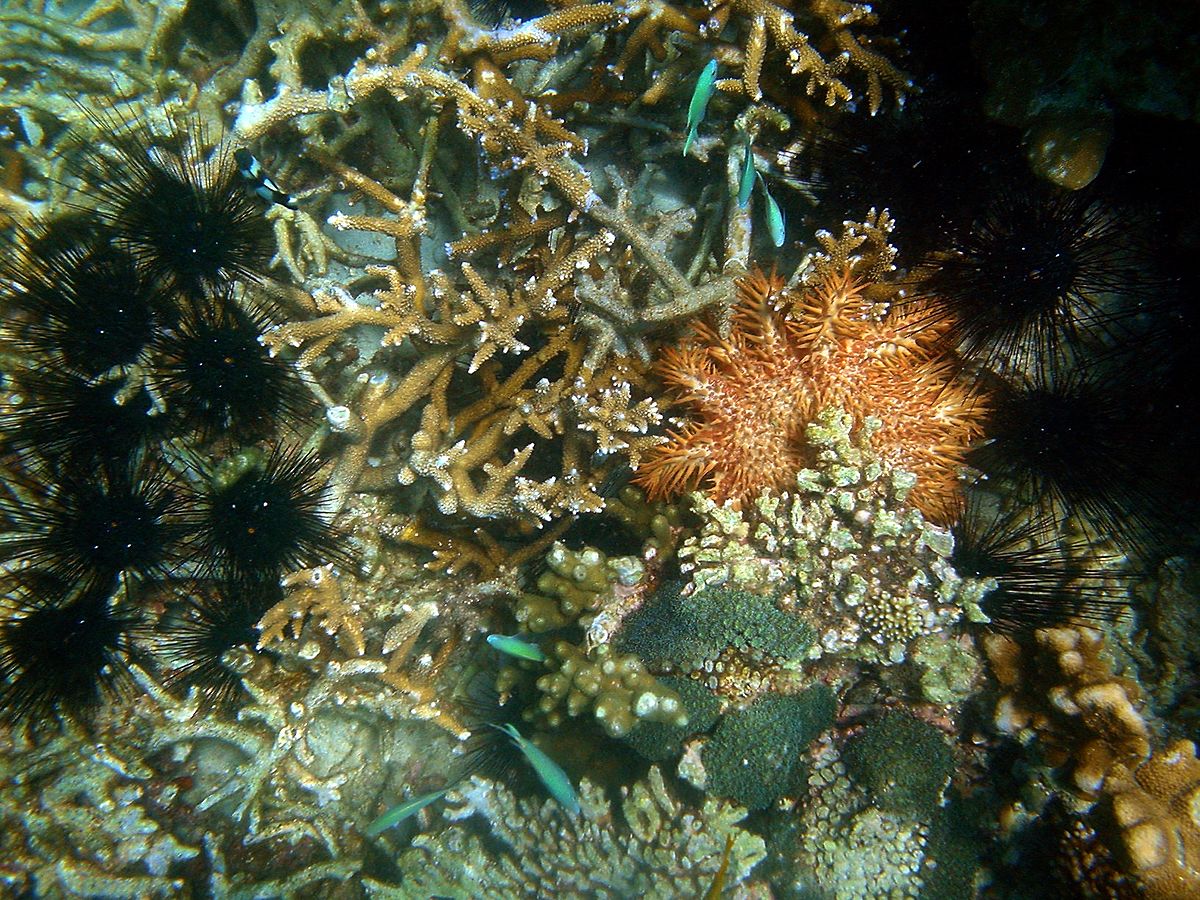

Elle se nourrit exclusivement de corail contre lequel elle possède un potentiel de destruction colossal.

C'est un prédateur féroce des coraux (un corallivore) dont il se nourrit en escaladant les récifs, en dévaginant son estomac sur les polypes, en libérant ses enzymes digestives puis en absorbant les tissus ainsi liquéfiés. Un seul individu peut détruire jusqu'à 6 m² de coraux par an. Un massif corallien en bon état peut supporter 20 à 30 Acanthaster pourpre par hectare, mais ce chiffre est aujourd'hui largement dépassé dans de nombreux endroits de l'Indonésie, particulièrement au nord la grande île de Sulawesi et de l'archipel des Moluques.

À l'origine, Ils se nourrissaient seulement la nuit, en se tenant à distance les uns des autres. Mais depuis les dernières décennies, ils sont devenues diurnes.

Durant les périodes de disette, ils peuvent vivre sur leurs réserves et jeuner pendant plus de six mois.

Habitat

On la trouve dans les récifs de coraux des régions tropicales depuis la mer Rouge jusqu'à l'océan Indien et l'océan Pacifique et tout le long des côtes pacifique du Panama.

Plancitoxines

Des toxines peptidiques ont été identifiées chez Acantaster Planci. Curieusement leur séquence est relativement proche des DNAse II humaines.

Explosion de la population

Leur population de cette espèce d'étoile de mer a augmenté depuis les années 1970 et elle est en partie responsable de la diminution des coraux notamment au niveau de la Grande barrière de corail en Indonésie. La multiplication de ces prédateurs dans le « triangle corallien » pacifique, une zone particulièrement importante pour la biodiversité marine inquiète les spécialistes de la biologie marine, d'autant plus que cette zone concentre les trois quarts des espèces marines du monde dont plus de 600 sortes de corail.

Il existe aussi d'autres théories au sujet de cette explosion de population et le débat dans le monde scientifique fait encore rage. Voici les principales hypothèses énoncées :

- La surpêche voire la disparition de ses propres prédateurs comme le triton géant (Charonia tritonis) , un mollusque gastéropode recherché par les touristes pour sa belle coquille.

- La prolifération pourrait être le résultat d'un processus naturel cyclique lié à la vitesse de reproduction de ces animaux, cette théorie est basée sur le fait que la Grande barrière de corail australienne avait connu une invasion d'Acanthaster pourpre dans les années 1970 et dans les années 1980, mais à l'époque, l'Australie avait réagit efficacement en organisant des campagnes de ramassage (privée et publique), alors que l'Indonésie n'a toujours pas mis en œuvre les moyens suffisants qui seraient nécessaires au contrôle de la situation.

- La pollution générée par les effluves journalières des agglomérations urbaines.

Cependant, cette explosion de la population semble surtout liée au développement de l'agriculture et des algues qui en résulte, qui perturbent le réseau trophique.

Comme les œufs d'étoile de mer dérivent sur de grandes distances, la destruction devrait se faire non pas sur les lieux de pontes mais de vie. Or, peu d'animaux marins se nourrissent de cette étoile de mers munie de piquants venimeux, mais il en existe tout de même quelques-uns, tels : le mollusque triton, une espèce de crevettes qui se nourrissent des juvéniles et différents poissons des massifs coralliens (notamment le Napoléon) qui se nourrissent de ces larves.