Abbaye aux Dames (Caen) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

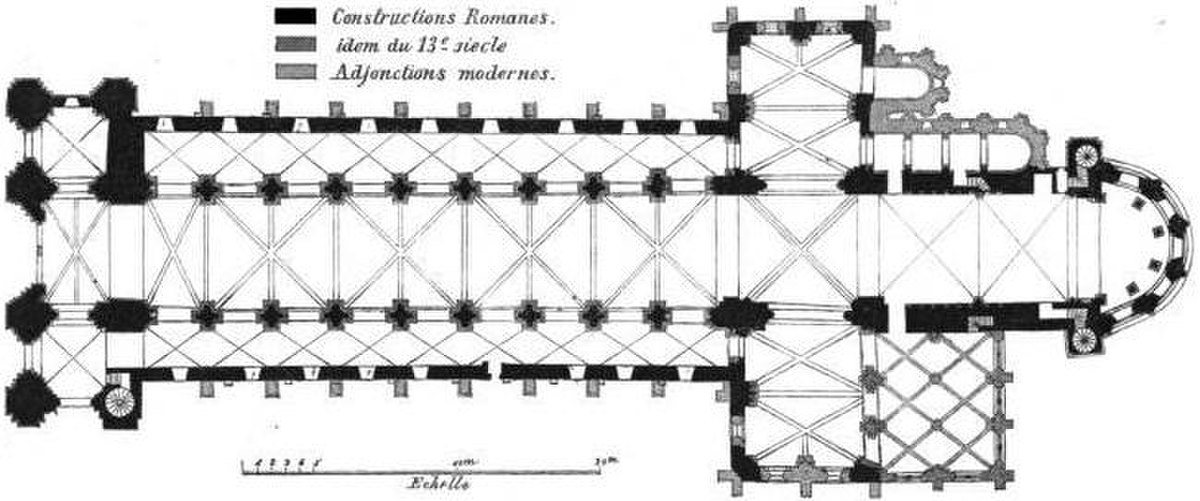

Architecture

Église abbatiale de la Trinité

Les dimensions de l'église abbatiale de la Trinité sont plus modestes que celles de l'abbaye aux hommes, l'abbatiale Saint-Étienne. Néanmoins si sa nef est plus courte, moins large et plus basse, l'église de la Trinité est aussi plus ornementée et décorée que son illustre compagne.

Force est de constater que la façade ne présente ici ni la même simplicité, ni la même puissance qu'à Saint-Étienne ; le principe de façade harmonique y est néanmoins le même : deux tours carrées encadrant la façade rectiligne de la nef. Quatre contreforts délimitent verticalement la façade de la nef et les souches des deux tours. L'étage inférieur des tours comprend un porche élevé ; le second niveau n'est percé que d'une petite baie en plein cintre non moulurée ; le troisième niveau est décoré de trois arcatures aveugles dont les archivoltes moulurées reposent sur des colonnettes ; le quatrième étage est couvert d'étroites arcatures très élancées et décorées. Une rangée d'œils-de-bœufs, de gargouilles et enfin, une balustrade de la période classique viennent achever quelque peu maladroitement ces deux tours. Le portail principal a été défiguré au XIXe siècle par un tympan sculpté figurant la Sainte Trinité ; en 1859, on commande à Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume un bas-relief de 3,87 mètres sur 1,95 représentant trois figures assises et les quatre symboles évangéliques. L'œuvre est achevée vers 1862, mais en 1866, l'évêque de Bayeux demande sa destruction au motif que la représentation de la Trinité sous la forme de trois personnes a été prohibée par l'Église. La commission des monuments historiques tranche en faveur du maintien de l'œuvre ; dans le rapport de séance rédigé par Viollet-le-Duc, elle se justificie en arguant du fait que « quand il s'agit de restaurer un édifice du moyen âge religieux ou profane, il s'agit d'adopter le style et le système décoratif admis à l'époque dont on reproduit et restaure les exemples » et que par conquéquent elle n'a pas à « [s']enquérir si dans un édifice religieux le clergé a condamné ou adopté certaines représentations admises aux époques dont on veut reproduire les usages et perpétuer les arts ». Le deuxième étage est percé de trois larges baies ; le troisième d'arcatures aveugles encadrant deux baies moulurées. Le tout est couronné d'un gable décoré. Un cordon saillant relie la base des baies de chaque étage.

La nef est bordée d'arcades en plein cintre surmontées d'une galerie (triforium) qui sert d'appui à la voûte d'ogive. C'est la première voûte d'ogives construite en Normandie, elle date de 1130. Le transept au centre de l'église accueille l'Autel. Le transept nord est roman, il ouvre sur une absidiole (la chapelle du Saint-Sacrement) qui abrite le tabernacle. Le transept sud présente des colonnes gothiques intégrées dans la décoration romane. Le chœur se termine en abside ornée de quatre colonnes et d'une galerie décorée d'animaux fantastiques. On trouve également une crypte présentant de nombreuses colonnes. L'emprise au sol de l'église abbatiale est de 1 594 m² (80 m de long ; 19 m de large dans la nef, 32 m entre les deux bras du transepts).

| Bas-côté de l'ancienne église abbatiale |

Tombe de la Reine Mathilde

La reine Mathilde repose dans un tombeau situé dans le chœur de l'abbatiale. Sur la dalle funéraire qui protège le caveau, est gravée l'inscription suivante :

MORIBUS INSIGNEM, GERMEN REGALE, MATHILDEM:

DVX FLANDRITA PATER HVIC EXTITIT, ADALA MATER:

FRANCORUM GENTIS ROTBERTI FILIA REGIS:

ET SONOR HENRICI, REGALI SEDE POTITI:

REGI MAGNIFICO WILLELMO IVNCTA MARITO:

PRESENTEM SEDEM, PRESENTEM FECIT ET EDEM:

TAM MVLTIS TERRIS QVAM MVLTIS REBVS HONESTIS:

A SE DITATAM SE PROCVRANTE DICATAM:

HEC CONSOLATRIX INOPVM, PIETATIS AMATRIX:

GAZIS DISPERSIS, PAVPER SIBI, DIVES EGENIS:

SIC INFINITE PETIIT CONSORTIA VITE:

IN PRIMA MENSIS, POST PRIMAM, LVCE NOVEMBRIS

Traduction proposée par Jean-Jacques Bertaux : « Ce magnifique tombeau recouvre la sépulture de Mathilde de mœurs et de race royale. Elle a pour père le duc de Flandre, pour mère Adèle, fille du roi de France Robert, et sœur d'Henri qui régna sur le trône. Elle fut l'épouse du grand roi Guillaume. Elle fit bâtir cette église et la combla de biens, lui donnant terres et toutes choses nécessaires. Elle fit célébrer la dédicace. Consolatrice des pauvres, aimant la piété, pauvre pour elle-même, elle ne fut riche que de ses dons aux pauvres. Elle gagna ainsi d'avoir part à la vie qui ne finit pas le premier du mois de novembre, après prime. »