Abbaye Saint-Pierre de Moissac - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

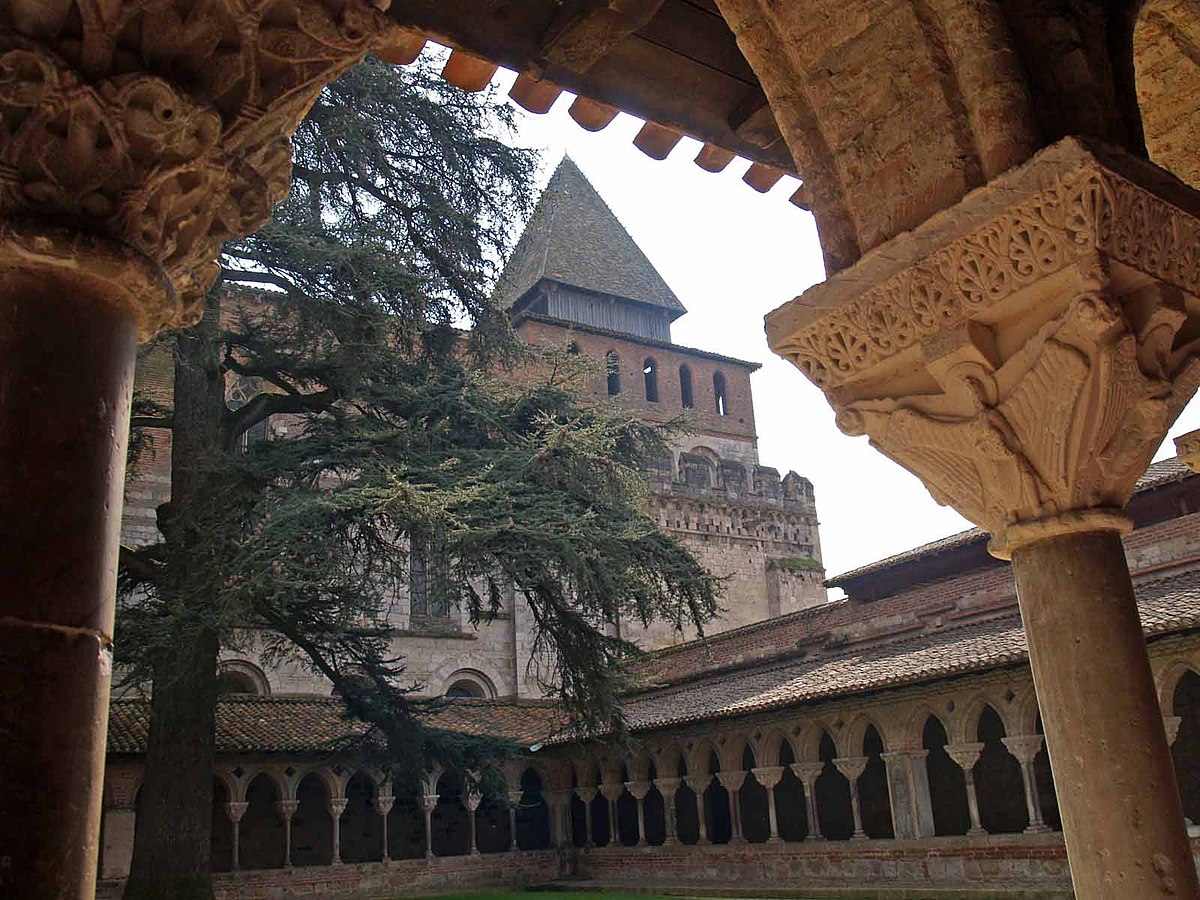

Le clocher-porche

Il ne subsiste de l'édifice d'origine que le clocher-porche qui fut fortifié vers 1180. La fortification comporte un chemin de ronde, un parapet crénelé, des archères et une galerie à mâchicoulis.

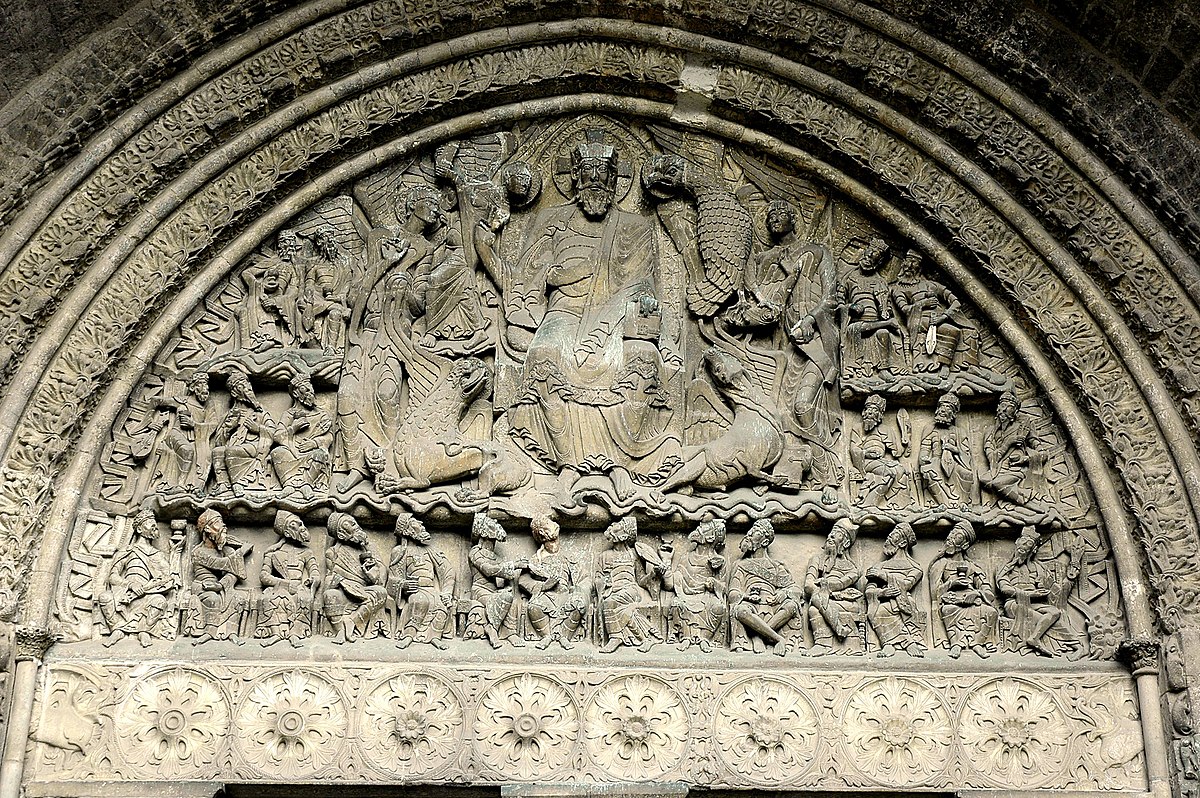

Le tympan de l'abbatiale

Réalisé entre 1110 et 1130, le tympan de la porte sud de l'église Saint-Pierre de Moissac s’inspire de l'Apocalypse de Jean et présente en son centre un Christ en majesté, les pieds reposant sur la mer de cristal, une légende populaire la nommait Reclovis en hommage à la création supposée par le roi Clovis. Cette figure, couramment utilisée pour le décor des tympans romans, est entourée des symboles des quatre évangélistes (Marc, Matthieu, Luc et Jean), tandis que les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse prennent place dans le bas et sur les côtés de la scène.

L'hiératisme des personnages, le caractère irréaliste de certaines postures et du traitement des drapés, le manque de liberté des figures par rapport au cadre sont des traits caractéristiques de la sculpture romane. La délicatesse des reliefs et la dimension pittoresque de certains détails accentuent le charme et la dimension spirituelle de l'ensemble, véritable chef-d'œuvre de l'art roman.

Le linteau et les voussures sont ornés de motifs végétaux. Le linteau pose problème, il est analogue à la « pierre constantine » du musée de Cahors, il doit être un vestige romain réemployé.

Le trumeau monolithe est orné d'animaux entrelacés, trois couples de lions et lionnes entrecroisés, placés sur un fond végétal, se superposent sur la face apparente du trumeau; les faces latérales représentent saint Paul et le prophète Isaïe. Quant aux deux personnages des piédroits polylobés d’influence mauresque, ils figurent saint Pierre et le prophète Jérémie. Les deux apôtres sont probablement une allusion au rattachement de Moissac à l'abbaye de Cluny, placée sous la protection de saint Pierre et saint Paul.

Les côtés du porche sont aussi sculptés. Les reliefs de droite montrent, sur trois registres : l'Annonciation et la Visitation, l'Adoration des Mages et la Présentation au Temple, la Fuite en Égypte et la Chute des idoles. Le côté opposé illustre la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche, voué aux supplices infernaux réservés aux luxurieux et aux avares, figurant à la partie inférieure.

La nef de l’église

On pénètre dans le narthex dont la voûte repose sur huit puissantes colonnes engagées à grands chapiteaux très stylisés du XIe et XIIe siècle, soutenant la retombée de quatre nervures en croisée d'ogives.

La nef a conservé une partie de son mobilier, dont une Vierge de Pitié de 1476, une charmante Fuite en Égypte de la fin du XVe siècle, ainsi qu'un admirable Christ roman du XIIe siècle, et enfin une Mise au tombeau de 1485. Le chœur est entouré d'une clôture en pierre sculptée, du XVIe siècle, derrière laquelle on a dégagé une abside carolingienne. Stalles du XVIIe siècle. Dans une niche placée sous l'orgue, un sarcophage mérovingien en marbre blanc des Pyrénées.

Elle possède, près du chœur un « document » du plus grand intérêt historique : une plaque de consécration, datée de 1063. Dont le texte, traduit du latin dit : « La consécration de cette église le cinq novembre s'honore d'avoir rassemblé ces évêques : pour Auch : Ostinde, pour Lectoure : Raymond, pour le Comminges : Guillaume, pour Agen : Guillaume, pour la Bigorre : le bon Héraclius, pour Oloron : Étienne, pour Aire : Pierre, Toulouse : Toi Durand, son protecteur et le nôtre. Foulques, fils de Simon qui fait la loi à Cahors ne fut pas souhaité. C'était 1063 ans après que Dieu eut donné au monde le vénérable enfantement virginal. Pour vous, Ô Christ Dieu, le roi Clovis fonda cette maison. Après lui, Louis le Débonnaire la combla de ses largesses. »

De l'extérieur, on voit apparaître nettement les deux périodes de construction de la nef avec une partie romane (en pierre) et une autre gothique (en brique). On retrouve la partie romane dans le soubassement des murs de la nef et dans les fenêtres en plein cintre des parties basses. Le reste fut exécuté au XVe siècle, dans le style gothique méridional.

Orgue de l'abbaye |