(134340) Pluton - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques physiques

Rotation

Pluton tourne sur elle-même en 6,387 jours, son axe de rotation étant incliné de 57,5 ° par rapport à son plan orbital, ce qui est plutôt élevé et inhabituel dans le système solaire (seule Uranus a une inclinaison comparable).

L'action des forces de marée a contraint la période de rotation de Pluton jusqu'à la synchroniser avec la période de révolution de son principal satellite, Charon : les deux périodes étant égales, Charon se trouve donc toujours à la verticale du même point de la surface de Pluton, et Charon paraît donc immobile dans le ciel plutonien.

Masse et dimensions

Le diamètre de Pluton est l'un des paramètres physiques les moins bien connus et les plus difficiles à mesurer, et la source principale d'incertitude sur les autres paramètres dérivés, tels que la masse volumique. Sa très grande distance combinée à sa petite taille font qu'il est impossible de résoudre avec précision le disque de Pluton, et empêche donc les mesures « directes » de ses dimensions, que ce soit avec le télescope spatial Hubble ou avec les instruments terrestres dotés d'optiques adaptatives. Les mesures actuelles se fondant sur les occultations d'étoile par Pluton et les occultations de Pluton par Charon ne concordent pas exactement, et les explications permettant d'expliquer ces différences dépendent des modèles utilisés pour analyser les données, notamment concernant l'atmosphère de la planète naine. La valeur et la marge d'erreur généralement retenue de 2 306 ± 20 kilomètres de diamètre incluent en fait les différences de résultat des différentes méthodes de mesure.

La masse de Pluton, tout comme son diamètre, ont été largement surestimés durant les décennies suivant sa découverte. Les premières estimations, qui tablaient sur une taille comprise entre celles de Mercure et de Mars, ont continuellement été revues à la baisse avec l'amélioration des instruments d'observations. La découverte de Charon en 1978 a permis, par application de la troisième loi de Kepler, de déterminer beaucoup plus précisément la masse totale du couple planétaire. La masse de Pluton est désormais estimée à 1,314×1022 kg, soit 5,6 fois moins que celle de la Lune.

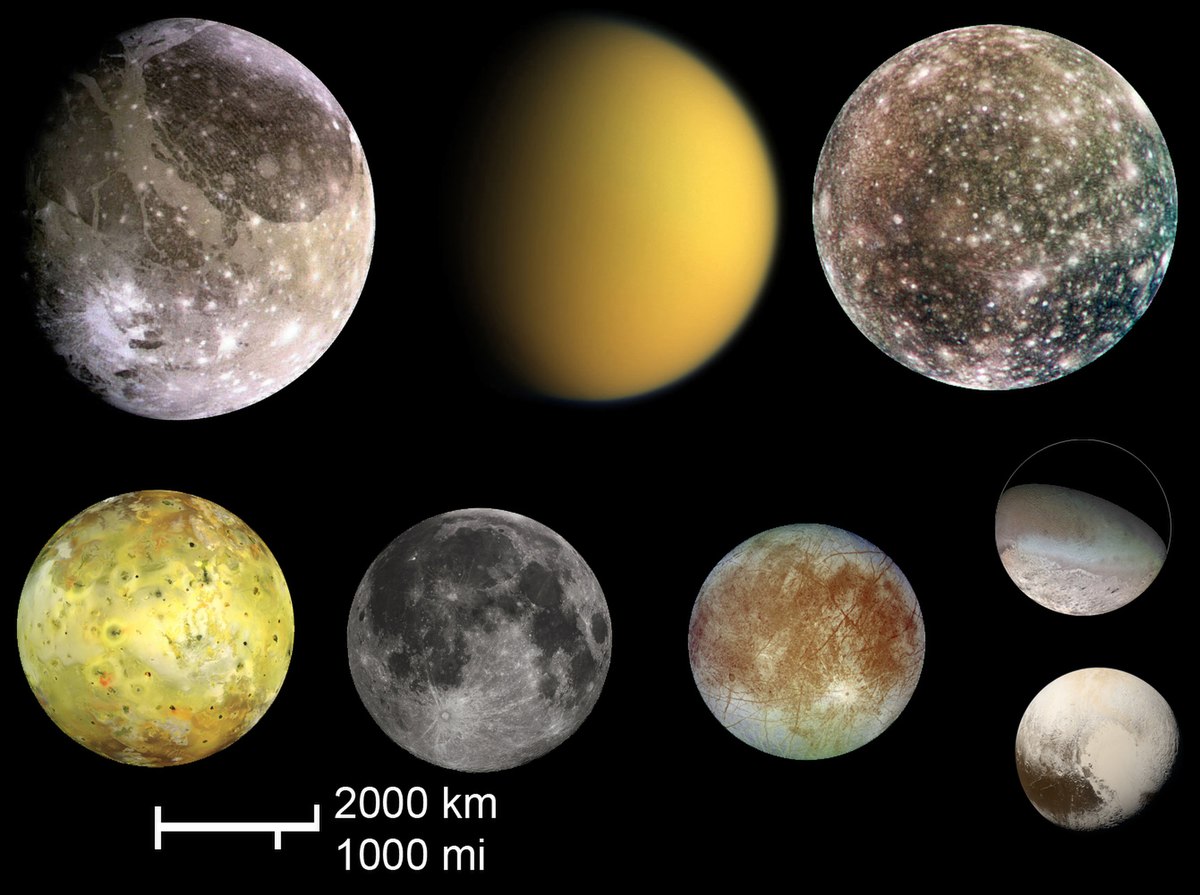

Compte tenu de sa masse et de son diamètre, Pluton est plus petite et moins massive que la Lune et six des satellites naturels de Jupiter, Saturne et Neptune : Ganymède, Titan, Callisto, Io, Europe et Triton.

Composition interne

La composition interne de Pluton est pour l'instant inconnue. S'il y a eu différenciation planétaire, il pourrait y avoir un noyau rocheux. Sur sa surface, de la glace de méthane (CH) a été détectée aux pôles par une observation dans l'infrarouge, en calottes dont la taille varie selon l'éloignement de la planète par rapport au Soleil. Sous la croûte se trouve vraisemblablement un manteau glacé.

Atmosphère

Pluton ne possède pas d'atmosphère significative. Elle est entourée d'une mince enveloppe de gaz qui serait composée d'azote (N) à 90 % et de monoxyde de carbone (CO) à 10 %, ainsi que de méthane (CH) et qui serait en équilibre thermodynamique avec l'azote solide et les glaces de monoxyde de carbone de la surface quand l'objet approche du Soleil. Lorsque Pluton s'écarte de son périhélie, une partie de son atmosphère gèle et retombe à la surface. Quand elle s'en rapproche, la température de la surface augmente et l'azote se sublime. À la manière de la sueur qui s'évapore sur la peau, cette sublimation refroidit la surface et des recherches ont montré que la température de Pluton est 10 K inférieure à ce qui était attendu (température moyenne en surface : -228 °C).

L'atmosphère de Pluton a été découverte lors d'une occultation stellaire en 1985 et confirmée par une autre occultation en 1988. Lorsqu'un objet dépourvu d'atmosphère passe devant une étoile, cette étoile d'arrière-plan disparaît de manière brutale ; dans le cas de Pluton, la luminosité de l'étoile masquée a graduellement diminué. De l'évolution de cette courbe de luminosité, une mince atmosphère de 0,15 Pa a été déterminée, soit environ 1/700 000e de celle de la Terre. Cette atmosphère pourrait n'exister que lorsque la planète est à son périhélie et geler lorsqu'elle s'éloigne du Soleil.

En 2002, une autre occultation stellaire par Pluton a été observée par plusieurs équipes dirigées par Bruno Sicardy, Jim Elliot et Jay Pasachoff. De manière surprenante, la pression atmosphérique a été estimée à 0,30 Pa, bien que Pluton soit plus éloignée du Soleil qu'en 1988 et donc plus froide. L'hypothèse privilégiée à l'heure actuelle est que le pôle sud de Pluton serait sorti de l'ombre en 1987 pour la première fois depuis 120 ans et qu'un surplus d'azote aurait alors sublimé une partie de la calotte polaire sud. Cet excès d'azote devrait mettre vraisemblablement des décennies avant de se condenser à l'autre pôle.