Cheval - Définition

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||

| Cheval percheron (Equus caballus) | |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Mammalia | ||||||||

| Sous-classe | Theria | ||||||||

| Infra-classe | Eutheria | ||||||||

| Ordre | Perissodactyla | ||||||||

| Famille | Equidae | ||||||||

| Genre | Equus | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Equus caballus Linnaeus, 1758 |

|||||||||

Des chevaux au galop |

|||||||||

| Références | |||||||||

| ITIS : (en) | |||||||||

|

|||||||||

| Parcourez la biologie sur Wikipédia :

|

|||||||||

Le cheval, de nom scientifique Equus caballus, est un grand mammifère domestique ongulé, de la famille des équidés.

Le cheval est domestiqué par l'homme : il est utilisé dans l'agriculture, pour le transport, les loisirs, les compétitions sportives, et comme source de nourriture. Jadis le cheval a servi comme animal de guerre et de transport, permettant ainsi l'essor du commerce et la naissance de civilisations sur de grandes étendues[1]. Considéré comme " la plus noble conquête de l'homme ", le cheval, de tous les animaux, est celui qui a sans doute le plus marqué l'histoire et les progrès de l'humanité[2].

Dénomination et origine du vocabulaire équin

Étymologie

Le mot cheval vient du latin vulgaire caballus, d'étymologie incertaine mais avec une origine gauloise probable, qui a d'abord désigné un cheval hongre ou un mauvais cheval. Les principaux dérivés du mot cheval sont chevalier, chevalière, chevalerie, chevaleresque, chevalin, chevaucher, chevalet, cavale, cavaler, cavalier, cavalerie et cavalcade.

D'autres termes savants liés au cheval sont empruntés au grec ancien ?ππος (híppos, de la racine indo-européenne *ékwos), comme l'adjectif hippique ou le nom hippodrome. Cette racine grecque se retrouve aussi dans Philippe (" qui aime les chevaux "), Hippolyte (" qui délie les chevaux "), hippocampe (" cheval cambré "), hippopotame (" cheval du fleuve "). La boucherie chevaline est également appelée boucherie hippophagique.

Le latin equus a donné de son côté la famille des équidés, le nom équitation et les adjectifs équestre et équine. L'ordre équestre était une classe sociale de la Rome antique descendant des combattants à cheval des premiers siècles de Rome.

L'ancien français nomme la jument cavale.

Termes désignant un cheval

Par cheval, il faut entendre l'espèce cheval domestique, même pour les races devenues harets comme les mustangs. Les véritables chevaux sauvages, qui ne peuvent pas être domestiqués, sont de plusieurs autres espèces.

Termes généraux

| Caractéristique | Dénomination |

|---|---|

| terme générique d'usage courant | cheval |

| adulte femelle reproductrice | poulinière |

| adulte femelle non reproductrice | jument |

| adulte mâle reproducteur | étalon |

| adulte mâle non reproducteur | entier ou cheval |

| mâle châtré | hongre |

| jeune (terme générique) | poulain |

| jeune femelle | pouliche |

| jeune mâle | poulain |

| poulain né l'année d'avant | yearling |

| poulain né dans l'année en cours | foal |

Termes spécifiques

De nombreux termes familiers, préjoratifs ou anciens désignent aussi le cheval. Parmi les termes péjoratifs figurent notamment bidet, bourrin, canasson, carne, rosse et haridelle. Il est à noter que le mot canasson est souvent également utilisé sans connotation négative pour désigner un cheval sans particularités. Les termes familiers sont dada et coco. Dans les termes anciens se trouvent le mot monture, qui désigne un palefroi pour un messager, et enfin le mot destrier qui nomme une monture de guerre.

Chez les Amérindiens, le cheval est parfois désigné sous le terme de " grand chien "[3].

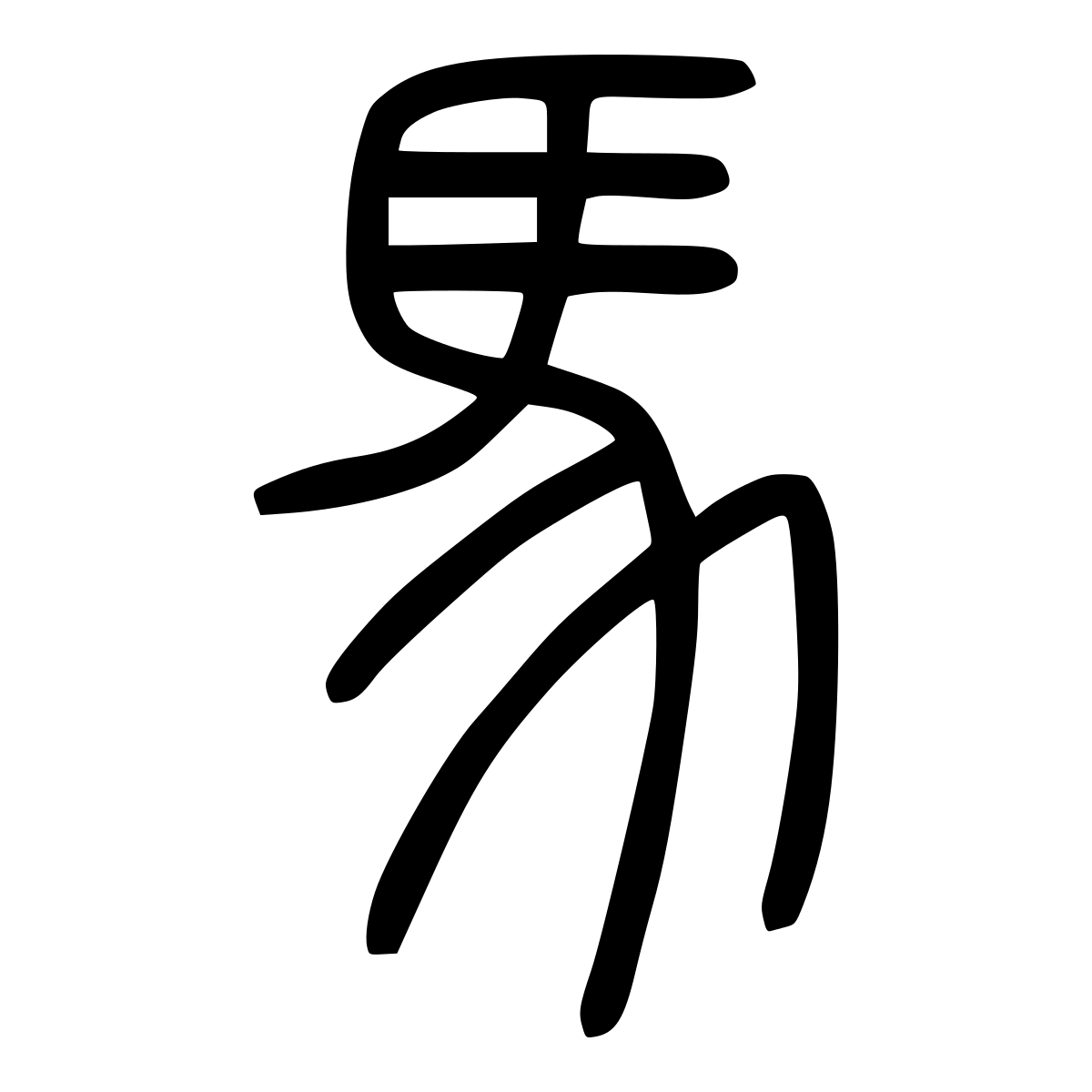

En caractère sigillaire, la partie supérieure montre un œil et la crinière du cheval et la partie inférieure, ses pattes et sa queue.

Idiotisme

De par sa proximité historique avec la vie de l'homme, le cheval a donné lieu à de nombreux idiotismes animaliers dont de nombreuses expressions sont encore utilisées couramment.

Hippologie

L'hippologie est la science qui étudie la morphologie et l'anatomie du cheval.

Anatomie

L'anatomie du cheval a été étudiée tôt par l'homme car ce dernier a cherché à comprendre le fonctionnement du cheval pour mieux l'utiliser. Un des premiers ouvrages sur l'anatomie du cheval est celui de Carlo Ruini en 1598.

Anatomie générale

Le cheval est un animal quadrupède. Ses membres locomoteurs sont appelés jambes et non pattes.

Par convention, le cheval se compose de trois parties externes principales[4] :

- l'avant-main qui comprend la tête, l'encolure, la poitrine et les membres antérieurs ;

- l'arrière-main composé de la croupe, les hanches, les membres postérieurs et la queue ;

- le corps qui est la partie centrale.

Le cheval porte une crinière et une queue dont les poils sont appelés crins.

Le cheval dispose de 469 muscles qui représentent environ la moitié de son poids[5].

Robes et taches

La couleur des poils et des crins du cheval constitue sa robe.

Robes

La robe d'un cheval représente la couleur de celui-ci. Les robes sont très variées et sont un moyen d'identification. Aussi font elles l'objet d'une classification réglementée et d'un vocabulaire précis. Le nom des robes est basé sur la couleur des poils et des crins. Il existe de nombreuses dénominations dont les plus couramment rencontrées sont [4]:

- alezan : de poils et de crins marrons ;

- café au lait : poils et crins dont la couleur uniforme, est de couleur sable ;

- noir : poils et crins noirs ;

- bai : poils marrons et crins noirs ;

- souris : poils gris et crins noirs ;

- gris : mélange de poils blancs et noirs ;

- isabelle : poils jaunes et crins noirs ;

- pie : plaques de poils blancs et d'une autre couleur.

La robe de couleur blanche est rare : ce nom est réservé aux robes dont tous les poils et crins sont blancs. La plupart des chevaux qui ont une apparence visuelle blanche ont en réalité une robe grise. Exemple : le Camargue.

Les épis sont des zones de directions irrégulières des poils. Leur nombre et leur localisation sont relevés dans le signalement des chevaux afin de permettre leur indentification.

Taches

Chaque cheval possède des taches, sur les membres ou sur la tête, dont la taille et la forme sont des facteurs d'identification. Des termes précis existent pour décrire ces taches appelées aussi marques blanches.[6]

La balzane est une tache de poils blancs sur les jambes. Suivant leur taille et forme, elle porte un nom différent. L'en-tête est une tache de poils blancs sur la tête du cheval. Leur forme et étendue leur donne une dénomination. Le ladre est une dépigmentation des naseaux et de la bouche de l'équidé. La liste est une trace verticale parcourant le chanfrein[7].

| Balzane | Description |

|---|---|

| herminures | petites taches noires dans la balzane |

| trace de balzane | taches qui ne font pas le tour de la jambe |

| petite balzane | ne dépasse pas le boulet |

| grande balzane | monte jusqu'à mi-canon |

| balzane chaussée | monte jusqu'au dessous du genou (membre antérieur) ou du jarret (membre postérieur) |

| balzane haut chaussée | englobe le genou ou le jarret |

| En-tête | Description |

|---|---|

| pelote | tache ronde sur le front |

| étoile | tache dont la forme rappelle une étoile sur le front |

| fleur | |

| liste | trace verticale parcourant le chanfrein |

| étoile prolongée | étoile et liste attachées |

| masque | |

| belle face |

| Liste | Description |

|---|---|

| continue ou discontinue | tache ronde sur le front |

| déviée | tache dont la forme rappelle une étoile sur le front |

| fine ou large | |

| belle face | déborde de part et d'autre du chanfrein |

| herminée | contient des petites taches noires |

| bordée | la jonction avec le poil coloré n'est pas franche |

| boit dans son blanc | blanc qui s'étend aussi sur les naseaux et la bouche |

Squelette

Le squelette est composé de 205 os et représente environ 8 % de la masse d'un cheval[5]. Il supporte les parties molles du corps, joue le rôle de structure et protège les organes vitaux. La colonne vertébrale se compose de 54 os tandis que la boîte cranienne en possède 34. Le cheval a 18 paires de cotes.

Le système squelettique est maintenu par des ligaments et des tendons. Les premiers relient les os entre eux tandis que les tendons assurent la liaison entre l'os et le muscle. Au niveau des articulations se trouvent les membranes synoviales qui contiennent le liquide synovial servant de lubrifiant naturel. Les autres parties de l'os sont entourées du périoste.

Dentition

Une jument possède trente-six dents, avec pour chaque machoire six incisives et douze molaires. Le cheval mâle possède deux canines supplémentaires par machoire et appelés crochets. Ces canines sont un héritage de l'eohippus, ancêtre omnivore du cheval. Entre les dents de devant et les molaires se trouve un espace édenté appelé barre[7]. A cet endroit repose le mors du filet.

La dentition définitive est acquise à l'âge de six ans environ. Les dents du cheval sont en croissance permanente, ce qui lui permet de manger des plantes abrasives comme l'herbe ou les graminées. Dans la nature, l'usure due à la mastication compense la pousse des dents. Elle permet aussi de connaître l'âge de l'animal jusqu'à ses douze ou treize ans[7].

Appareil locomoteur

Le cheval possède quatre membres appelés aussi jambes qui se terminent par un pied.

Une comparaison avec l'anatomie humaine permet de comprendre les particularités de cet animal. Le sabot du cheval correspond à un ongle de l'homme et le cheval marche ainsi sur l'équivalent d'un doigt qui remonte jusqu'au boulet. Le canon équivaut à la plante de nos pieds ou à la paume de nos mains, tandis que le genou correspond au poignet et le jarret équivaut à la cheville de l'homme. Le grasset du cheval correspond à notre genou. Tout comme le coude du cheval, il est situé contre le corps du cheval[7].

Les jambes du cheval peuvent être tendues avec un minimum d'effort grâce à un ensemble de muscles et ligaments appelés stay apparatus[7]. Cette particularité anatomique permet au cheval de passer une partie de son sommeil en étant debout et d'être ainsi plus efficace pour fuir les prédateurs. Il est au courant de voir aussi un cheval se tenir sur trois jambes grâce au stay apparatus et d'ainsi reposer un autre membre.

L'aplomb désigne la manière dont un membre est orienté sous le corps du cheval. Cette caractéristique a une influence sur la qualité des allures. Un aplomb à l'arrêt peut être considéré comme correct lorsque les jambes sont à la verticale et dans le cas contraire, il est considéré comme défectueux. En mouvement, un aplomb est de qualité correcte lorsque le cheval marche en ligne, c'est-à-dire que les membres antérieurs et postérieurs sont sur une même ligne[7].

Le pied est l'extrêmité des membres du cheval. Le pied est composé d'un sabot, enveloppe cornée, qui entoure des parties vivantes. Cette partie correspond à l'ongle d'un doigt humain et provient d'une évolution vieille de 55 millions d'année pendant laquelle les autres doigts se sont atrophiés car l'ancêtre du cheval était passé d'un milieu de vie avec un sol spongieux à un sol dur[7].

Le pied est une partie est fondamentale du cheval, d'où le vieux dicton " Pas de pieds, pas de cheval ". Au galop, tout le poids du cheval repose pendant un court instant sur un pied et plus précisément sur la paroi d'un sabot. Ce dernier est en croissante permanente de 8 à 10 mm par mois[7]. Dans la nature, le cheval use les sabots au même rythme que la repousse. Le cheval domestiqué qui travaille subit une usure rapide de ses sabots, d'où la nécessité de faire poser des fers par un maréchal-ferrant.

Physiologie

Généralités

Un cheval de selle adulte pèse environ 500 kg, les plus lourds des chevaux de trait[8] peuvent atteindre 1 200 kg.

Un cheval vit en moyenne 20 à 30 ans. Les poneys et les chevaux dits " lourds " vivent en moyenne plus longtemps que d'autres races. L'espérance de vie d'un cheval domestique est allongée grâce aux soins prodigués par l'homme. Certains chevaux atteignent les quarante ans.

Locomotion et allures

Pour se déplacer, le cheval mobilise ses membres dans un certain ordre qui permet de caractériser les allures, c'est-à-dire les différentes façons de se déplacer. Les allures sont classées en trois catégories[9] qui sont les allures naturelles, les allures artificielles et les allures défectueuses.

Les allures naturelles sont exécutées d'instinct par le cheval et dont font partie notamment le pas, le trot, le galop, l'amble et le tölt (pour les chevaux islandais en particulier), le reculer et le saut. Les allures artificielles sont acquises par le dressage, comme le passage, issu du trot, le pas d'école, le pas espagnol, ... Enfin, les allures défectueuses résultent d'une douleur ou d'une mauvaise utilisation du cheval, comme l'aubin du devant (trot des postérieurs et galop des antérieurs), l'aubin du derrière (trot des antérieurs et galop des postérieurs), le traquenard (trot décousu ou désuni par dissociation des bipèdes diagonaux), le galop désuni (galop à droite des postérieurs et galop à gauche des antérieurs, ou vice-versa) et le galop à quatre temps, galop lent qui dissocie le bipède diagonal.

Outre les allures, il existe des mouvements naturels comme les mouvements de défense ou d'attaque que constituent la ruade et le cabrer. Les mouvements sur place sont des mouvements d'école comme le piaffer qui est un trot sur place, la courbette où le cheval se cabre et la croupade où le cheval rue.

Sens du cheval

Le cheval dispose de cinq sens mais certains évoquent même l'existence d'un sixième sens[10]. Les sens les plus développés sont l'odorat, l'ouïe et le toucher. Animal de proie, le cheval se sert de la finesse de ses sens pour échapper aux attaques de ses prédateurs ou trouver son alimentation.

Vision

Le cheval dispose d'un angle de vue de 340 degrés[11], avec seulement deux angles morts situés exactement devant et derrière lui : sa vision lui permet de voir sur les côtés comme la cravache du cavalier, mais il ne voit pas une main posée directement sur son chanfrein ou si quelque chose lui est présenté au niveau de sa bouche. En contrepartie, les champs de vision de chaque oeil ne se superpose que sur une bande étroite à l'avant. Le cheval ne peut donc apprécier les distances que dans cette zone alors que dans les autres zones, il perçoit pour chaque oeil une image différente. Cette conformation, courante chez les proies, permet une détection plus aisée des prédateurs.

L'acuité visuelle du cheval est moyenne ou médiocre pour certaines races. Ainsi, 75 % des chevaux de trait sont myopes[12]. En revanche, lorsqu'il a les yeux baissés, le cheval a la capacité de voir aussi bien les objets proches du sol que ceux qui sont lointain grâce à la forme ovale de son cristallin[13]. Il peut ainsi, tout en broutant, surveiller facilement son environnement à la recherche de prédateurs. La vision du cheval possède une fréquence de perception de 20 à 25 images par seconde, contre 15 à 18 pour l'homme. Cette caractéristique entraîne une meilleure faculté à percevoir les mouvements, et donc les prédateurs qui s'approchent.

Le cheval voit bien la nuit grâce au tapetum lucidum, couche réfléchissante qui couvre sa rétine. Présente chez tous les mammifères, elle est bien développée chez le cheval qui possède ainsi une vision nocturne dont les capacités sont proches de celle du chat[14]. La pupille, qui peut s'ouvrir au fur à mesure que la lumière baisse, contribue également à ces performances. En contrepartie, la vision du cheval gère plus difficilement les transitions brusques de luminosité[15].

Certains chevaux devenus aveugles peuvent tout de même vivre à peu près normalement : ils se font aider d'un congénère. Un cheval aveugle fut même champion de France de dressage.

Audition

Le cheval possède une ouïe très fine, capable d'identifier une souris dans la paille à 100 mètres[16] ou de distinguer des sons dont l'intensité ne varie que d'un décibel[7]. Il perçoit des sons sur une plage de fréquence de 6 Hz à 33 500 Hz, ce qui lui permet de ressentir des tremblements de terre avec l'homme ou de percevoir des ultrasons[7].

Mobilisés par seize muscles, les pavillons auriculaires du cheval sont mobiles, ce qui lui permet de les orienter vers la source d'un son qu'il souhaite analyser. Les deux oreilles sont mobiles de façon indépendantes et il existe une connexion nerveuse entre les muscles des yeux et des oreilles qui confère la capacité d'orienter en même temps les deux organes sensoriels vers un signal qui attire l'attention du cheval[7]. La forme en entonnoir des oreilles est également un facteur d'amélioration de la capacité auditive. Cette dernière est indispensable pour cet animal pour détecter les prédateurs, en particulier pour compenser sa perception visuelle peu utilisable lorsqu'il mange, activité qui constitue pourtant son occupation principale[17].

Odorat

Sans être aussi fin que celui du chien[18], le cheval possède un sens développé de l'odorat grâce à des cellules olfactives très sensibles qui tapissent ses larges naseaux. Il est également doté de l'organe de Jacobson au fond de la cavité nasale qui sert à fixer les odeurs pour permettre une meilleure analyse[19].

Le cheval se sert de son odorat pour trouver de l'eau. Les chevaux des Bédouins peuvent sentir la présence de l'eau cachée sous terre et cette capacité est indispensable dans le désert ou la steppe pour un animal qui boit jusqu'à 40 litres d'eau par jour[20]. L'odorat sert aussi à inspecter les objets inconnus, reconnaître les amis et ennemis, connaître les limites des territoires en sentant les dépôts de crottin et d'urine et pour les étalons, reconnaître une femelle en chaleur à 600 ou 800 m[21], ... Les chevaux se flairent le nez et le souffle pour se saluer.

Pour analyser plus finement une odeur, le cheval les enferme dans sa fosse nasale en inspirant profondément, retroussant la lèvre supérieure et en cesser temporairement de respirer tout en relevant la tête. Cette attitude est appelée flehmen[22].

Goût

Le cheval se sert de ce sens pour reconnaître les aliments. Ces derniers sont différentiés par le goût une fois passé l'étape du flairage. Le goût permet d'identifier les aliments qui sont bons pour leur santé et ceux qui sont néfastes. Ne possédant pas la capacité de vomir, le cheval se doit d'établir correctement son alimentation[23].

A l'état de naturel, le cheval est peut attiré par le goût sucré. La fréquentation de l'homme l'a habitué à ce goût[24].

Toucher

Les chevaux possèdent un sens du toucher qui est variable suivant les parties du corps. Les jambes sont peu sensibles, contrairement à la tête et au dos[25]. Le simple contact d'une mouche peut faire frémir ces parties. Le sabot est insensible car non doté de cellules nerveuses, mais le pied est sensible aux variations de pression, ce qui permet au cheval d'adapter son équilibre à la nature du sol[26].

Les lèvres sont entoures de poils sensibles appelés vibrisses et comparables aux moustaches du chat. Elles permettent par exemple au cheval de trier les aliments[27]. Les lèvres fournissent également des informations sur la nature de l'objet touché.

Les chevaux peuvent se toucher pour le plaisir, en particulier lors de toilettage mutuel. Le cavalier se sert aussi du sens du toucher du cheval pour lui indiquer qu'il a effectué correctement un exercice ou exercer un inconfort via l'utilisation d'une cravache.

Système cardiaque

Le cœur, muscle viscéral strié, pèse de 3 à 5 kg chez un cheval de 500 kg. La masse musculaire dépend de son entraînement. Sa fréquence cardiaque est de 30 à 40 battements par minute au repos, à 220 battements lors de grands efforts[5].

Système respiratoire

La capacité du poumon d'un cheval est d'environ 12 litres. Ses grands naseaux permettent de prendre d'importante quantité d'air. Sa fréquence respiratoire va de 10 à 15 cycles par minute au repos à 70 cycles après cinq minutes de galop. A cette allure, le cheval cale ses inspirations et expirations sur le rythme des battues.

Alimentation

Les chevaux d'écurie mangent des céréales comme l'avoine, l'orge et parfois le maïs, des aliments composés industriels comme les granulés et des fourrages, c'est-à-dire du foin, de la luzerne ou de la paille. Les chevaux en pâturage se nourrissent d'herbe composée de 70 % de graminées et 20 % de légumineuses et 10 % de diverses plantes.

Les chevaux boivent environ 20 à 40 litres d'eau par jour et jusqu'à deux fois plus en été ou pour les chevaux lourds.

Reproduction

La fécondation se fait de plus en plus souvent par fécondation artificielle en sperme congelé. Cette technique permet aux éleveurs de disposer facilement d'un large choix de géniteurs mâles pour leurs poulinières. Dans la nature, les poulains naissent en général au printemps. Pour des raisons économiques, les éleveurs recherchent une naissance plus précoce au début de l'année et parviennent à déclencher des chaleurs en jouant par exemple sur l'intensité de l'éclairage.

La durée de la gestation est en moyenne de onze mois (310 à 360 jours) et la jument ne donne naissance qu'à un seul poulain à la fois sauf exception. Ce processus est appelé le poulinage et il est dit que la jument pouline. À la naissance, le poulain pèse environ une quarantaine de kilogrammes et son poids double au cours du premier mois. Le poulain sait marcher moins d'une heure après la naissance et dispose de la vision dès la naissance. Le poulain devient adulte entre deux et cinq ans suivant la race à laquelle il appartient. Certaines sont plus précoces que d'autres.

Le cheval peut s'hybrider avec d'autres équidés. Le produit d'un étalon et d'une anesse est un bardot, celui d'un baudet et d'une jument est un mulet ou une mule, celui d'une jument et d'un zèbre est dénommé zébrule ou zorse.

Le cheval domestique possède 32 paires de chromosomes (contre 23 paires pour l'être humain). La séquence complète d'un génome de cheval a été établie en 2007, quatre ans après celle de l'être humain[28].

Médecine équine

La médecine équine est exercée par environ trois cents vétérinaires en France. Il existe également une recherche dans le domaine de la génétique équine.

D'autres professions concourent aux soins médicaux. Les dentistes équins ont pour activité principale le limage des dents car celles du cheval poussent tout au long de leur vie. Les ostéopathes équins pratiquent une thérapie manuelle en appliquant les mêmes principes que l'ostéopathie pour l'homme. Les maréchaux-ferrants orthopédistes soignent certaines pathologies du pied en mettant des ferrures orthopédiques. Les palefreniers-soigneurs s'occupent des soins légers.

Éthologie

Après bien d'autres théories (mécanique, psychologie animale, ...), elle est maintenant utilisée pour fonder des pratiques de dressage du cheval. Ainsi des dresseurs de chevaux s'en réclament et font des présentations de leur méthode, donnent des cours de " méthode éthologique " de dressage et aident à reprendre en main des chevaux qui présentent des difficultés dans leur relation à l'homme et notamment des risques.

On distinguera donc utilement les deux acceptions du mot éthologie équine. L'une présente les résultats des observations et expérimentations scientifiques sur le comportement du cheval. La seconde regroupe un ensemble de pratiques de dressage plus ou moins inspirées des théories et résultats de la précédente.

Science du comportement

Le cheval est un animal grégaire qui vit en harde, avec un étalon protecteur, environ sept juments et une jument dominante, qui est souvent la plus âgée. Cette dernière conduit la harde lors des déplacements. Dans la harde, il existe une hiérarchie de type dominant/dominé, établie en fonction de l'âge des individus, de leur tempérament, etc. Souvent les plus vieux dominent les plus jeunes jusqu'à ce que ceux-ci arrivent à trouver leur place dans le groupe et à se faire respecter.

Jusqu'à l'âge de deux ans environ, les jeunes mâles restent dans le groupe, puis en sont exclus. Alors plusieurs jeunes mâles se regroupent pour former un troupeau. Quand ils ont pris assez d'assurance, ils créent leur propre harde. Pour ce faire, ils provoquent en duel d'autres mâles et s'ils gagnent le combat, ils " récupèrent " les femelles dont ils ont gagné le respect, certains forment leur harde en " volant " simplement des juments à d'autres étalons.

Un cheval effrayé prend automatiquement la fuite. Il n'attaque pas, ou très rarement. Les étalons ou les entiers parfois très nerveux peuvent attaquer l'homme.

Au sein du groupe, l'ordre et la hiérarchie se maintiennent par des manœuvres d'intimidation, notamment via un langage corporel très développé : le cheval se défend ou se fait respecter des autres par des ruades ou des morsures.

Le cheval a la capacité de dormir debout, mais ce sommeil n'est que très léger. Il n'atteint le sommeil profond qu'allongé, dans son box ou au sein d'un troupeau. Tous les chevaux d'un même troupeau ne dorment pas en même temps car il y en a toujours au moins un qui veille sur les autres en restant debout. Un cheval dressé qui ne se lève pas en présence d'un inconnu ou qui reste couché trop souvent peut éventuellement être malade.

Dressage et éthologie

Le dressage d'un cheval peut être effectué selon des pratiques inspirées de l'éthologie. L'étude de la gestuelle, des mouvements d'oreilles, des attitudes de la tête permet de déterminer l'humeur du cheval, ses émotions. Par exemple : si un cheval couche les oreilles fortement en arrière, il est irrité ; s'il les pointe vers l'avant, il est attentif. Pour mieux comprendre les réactions du cheval, il faut considérer qu'il exprime et s'exprime pour les autres chevaux, ce qui évite de lui prêter, à tort, des intentions humaines. L'éthologie remplace utilement l'idée d'une " psychologie du cheval ", toujours susceptible d'être une projection anthropomorphique (" je me mets à la place du cheval ").

Divers comportements

Le cri du cheval est le hennissement. Différentes formes de hennissement existent.

Le cheval piaffe s'il effectue un trot sur place. Ce comportement est un signe de nervosité ou d'extrême excitation. Ce mouvement est exploité en dressage de façon très cadrée. En dressage, le cheval piaffe dans le calme.

Le cheval s'ébroue s'il expire bruyamment en secouant la tête.

Le flehmen désigne une mimique particulière propre aux équidés en général qui consiste à retrousser la lèvre supérieure afin d'analyser plus profondément les odeurs perçues grâce à l'organe de Jacobson, situé dans le palais. Ce comportement peut être souvent observé chez les entiers lorsqu'ils sont proches d'une jument en chaleur.

Catégories de chevaux

Parmi les nombreux classements possibles, les chevaux peuvent être regroupés en fonction de leur race, par rapport à leur utilisation et à leur taille.

Race

Les racines équines sont nombreuses et variées. Cette grande diversité a pour origine la sélection et les croisements opérés par l'homme sur le cheval domestique, mais aussi la grande capacité d'adaptation de cet équidé face à son environnement.

Utilisation

Les deux principales utilisations du cheval sont soit d'être une monture pour un cavalier, soit d'être un animal utilisé dans des travaux de traction. Ces deux objectifs donnent lieu à une classification entre le cheval de selle et le cheval de trait.

Taille : poney ou cheval ?

Le critère principal de distinction entre un cheval et un poney s'effectue selon la taille de l'animal. Sont considérés comme cheval les individus d'une taille strictement supérieure à 1,48 m au garrot. A l'inverse, sont considérés comme poney les individus d'une taille inférieure ou égale à 1,48 m au garrot. Cette classification est celle adoptée par la Fédération équestre internationale pour permettre une répartition des animaux dans les compétitions[29].

Cependant, en plus de ce critère nécessaire aux compétitions, une race équine peut être classée comme étant une race de chevaux ou de poneys. Le critère à l'origine de cette typologie est la conformation extérieure de la race. Un individu d'une race donnée ne va changer de catégorie à cause de sa taille. Exemple : un individu pur-sang arabe reste toujours un cheval même si sa taille est inférieure à 1,48 m. Il en est de même pour le Camargue, race de cheval relativement petit, ou encore le Falabella qui est considéré comme un cheval malgré sa taille autour de 70 cm car il possède toutes les caractéristiques extérieures d'un cheval.

Histoire

L'histoire récente des équidés est mal connue. Nous ne savons pas en particulier quand a eu lieu la spéciation entre les ânes, les chevaux sauvages (Equus ferrus), les zèbres et le cheval domestique (Equus caballus). Nous ne savons pas si l'espèce cheval domestique résulte d'une selection opérée par l'homme ou si elle est le fruit de la selection naturelle. L'histoire de l'espèce est beaucoup plus connue depuis l'antiquité.

Antiquité

En Europe, les Grecs, Romains et Byzantins utilisaient le cheval pour la guerre, les communications, le transport mais aussi les courses de chars. De leur côté, les Celtes vénéraient Épona, déesse des chevaux, dont le culte nous a été transmis du fait de son adoption par les troupes équestres romaines.

Au Moyen-Orient, les Bédouins élèvaient les pur-sang arabes, chevaux du désert, robustes et élégants. Les Perses inventèrent le polo. Lorsque les Hyksôs envahissent l'Égypte au XVIIe siècle av. J.-C., les Égyptiens n'utilisaient les chevaux que pour des tâches civiles. La cavalerie, qui fera la puissance des pharaons du Nouvel empire, était alors du côté de l'ennemi et sera un facteur déterminant dans la défaite égyptienne.

En Afrique, la cavalerie numide fut une unité importante des armées carthaginoises lors des guerres puniques.

En Asie, le plus ancien char hippomobile à nous être parvenu intact provient de la tombe de l'empereur chinois Wu Ding, mort en 1118 av. J.-C. Le cheval était peu utilisé comme animal de trait dans l'agriculture mais les Chinois serait à l'origine du collier d'épaule. Ils utilisèrent l'étrier au VIe siècle av. J.-C., la cavalerie formant le gros des troupes chinoises. Le cheval (?) sert de moyen de transport et de communication (coursier). Quand le jeu de polo perse arriva à la cour de l'empereur, tout le monde s'en éprirent. Les Chinois ne faisant pas d'élevage permanent des chevaux, ces derniers restaient un produit de luxe importé du Moyen-Orient.

Au Japon, le cheval servait d'animal de combat, de coursier et de transport de marchandises, mais dans ce dernier cas il est guidé par des hommes à pied, ce qui limitait son potentiel. Des peuples d'Asie ont développé une unité militaire originale qui est l'archer à cheval.

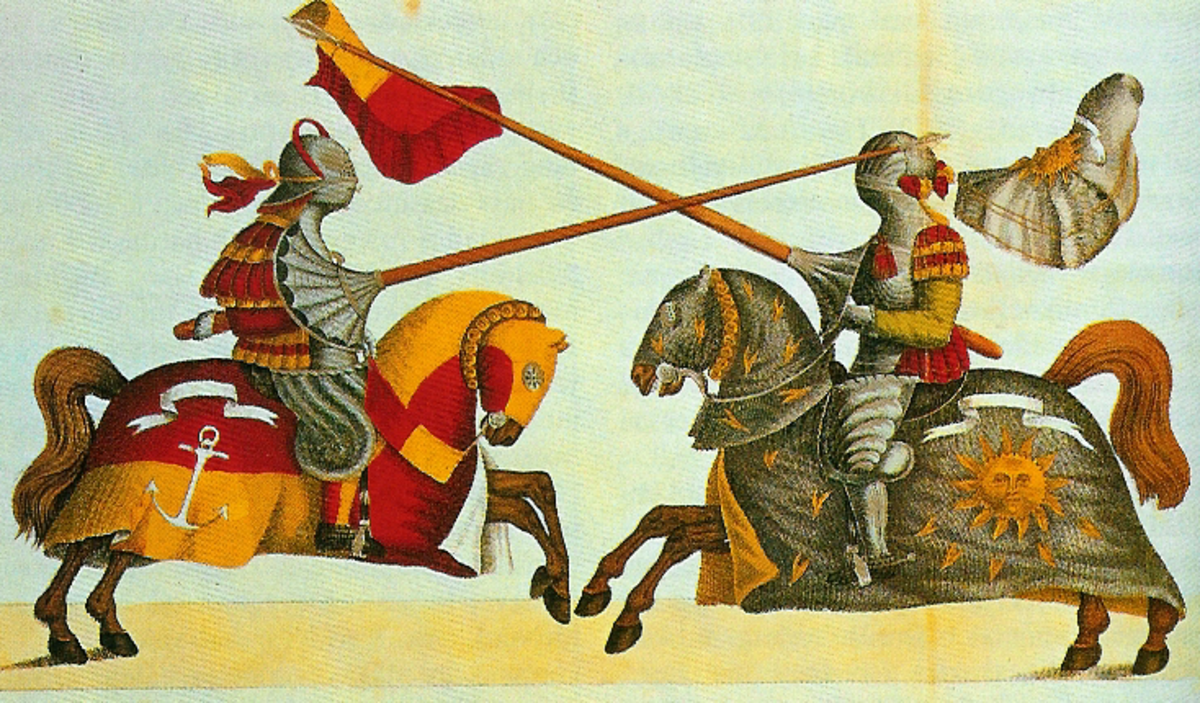

Moyen Âge

En Europe, la chevalerie se développa. Indépendamment de la race, le palefroi désignait un cheval de parade au Moyen Âge, le destrier un cheval de guerre et la haquenée était un cheval de monte féminine. Richard Cœur de Lion importa les premiers Pur-sang arabes. Le cheval n'était pas consommé pour sa viande car l'Église l'interdisait[30]. Le cheval était un animal à part car il servait de monture aux aristocrates et parce qu'il était très coûteux (35 livres tournois en moyenne en France au milieu du XIVe siècle)[30]. Le cheval exigeait également une nourriture abondante et de qualité comme l'avoine ou le foin. À partir du XIIe siècle, son usage s'est répandu pour tirer la charrue en France septentrionale. Grâce au collier d'épaule, il offrait au paysan une puissance et une rapidité supérieures à celle du bœuf.

Au Moyen-Orient, les chevaux ont porté l'Islam jusqu'aux portes de l'Orient.

En Asie, la cavalerie était la principale force des armées mongoles et tatars.

Conquête du Nouveau Monde et post-Renaissance

En Amérique, les premiers colons espagnols réintroduisirent le cheval, Arabe et Andalou, dans les deux continents américains. L'espèce y avait alors disparu depuis plus de huit millénaires. En 1519, Les conquistadores de Hernán Cortés, amènent avec eux onze chevaux et six juments[31], dont deux avaient une robe pie et cinq autres une robe tachetée. Ils étaient les premiers ancêtres des Mustangs, ces chevaux retournés à l'état sauvage et qui ont une robe tachetée pour la plupart. Le fait que les Amérindiens n'aient jamais vu ces bêtes aide les conquistadores à se faire passer pour des divinités et à remporter ainsi de nombreuses batailles. Cortez aurait déclaré : " Nous devons notre victoire à Dieu et à nos chevaux ".

Le cheval se répandit alors rapidement sur ces terres, principalement en Amérique du Nord. À la période de la conquête de l'Ouest, plusieurs centaines de milliers de chevaux sauvages sont répartis à travers le continent. Au XVIIIe siècle, les Amérindiens élevèrent de grandes hardes de chevaux dont le nombre total dépassa les cent cinquante mille individus. À partir de ces mustangs dressés émergèrent les Palomino. Les Indiens Nez-Percés opérèrent également des sélections à partir des Mustangs pour obtenir l'Appaloosa.

En Europe, les Anglais croisèrent des chevaux Pur-sang arabes et Barbes avec des espèces indigènes pour créer les Pur-sang anglais, race de cheval de course.

Conquêtes napoléoniennes

Les chevaux ont eu un rôle indispensable dans les conquêtes napoléoniennes. Les Pur-sang arabes étaient les chevaux de choix pour la cavalerie des troupes. Par le biais des campagnes de l'Empereur, ce type de cheval s'est retrouvé en Europe de l'Est et en Russie.

Entre 1800 et 1815, Napoléon, cavalier au style peu académique mais résistant et intuitif, possèdait 1 730 chevaux réservés à sa monte personnelle. Le Vizir, petit arabe gris d'1,35 m, son plus célèbre cheval, a été empaillé et se trouve exposé en 2006 au Musée de l'armée des Invalides[32].

Utilisation actuelle du cheval

Utilisation en sport et loisir

De nos jours le cheval est généralement utilisé en équitation pour le loisir (randonnée ou balade en calèche), dans les sports équestres, dans les sports hippiques et comme animal de spectacle.

Le cheval est aussi parfois apprécié comme animal de compagnie.

Il existe toujours des peuples cavaliers dont toute la vie est centrée autour du cheval. C'est le cas notamment des Mongols où les enfants apprennent à monter avant de marcher.

Renouveau de l'utilisation au travail

Tout au long du XXe siècle, le cheval a été délaissé suite à la mécanisation de la société. Il a disparu du paysage des villes face à la montée de l'automobile. Ainsi, Paris hébergeait plus de 50 000 chevaux au début du siècle dernier dont environ 10 000 dédiés au transport public. De nos jours, cette ville reste une des grandes capitales européennes où la circulation à cheval est interdite sauf par dérogation. Certaines races de cheval de trait ont failli disparaître avec la fin du halage et la mécanisation de l'agriculture.

Certaines utilisations traditionnelles du cheval ont toujours continué par tradition plus que pour des raisons économiques comme la surveillance de troupeaux en Camargue.

En France, après avoir été délaissé en tant qu'outil de travail, le cheval est de nouveau employé dans de nombreuses tâches dans le cadre d'une société qui se veut davantage sensible à l'écologie.

- Débardage

- Le cheval passe à des endroits difficilement accessibles au tracteur et n'endommage pas le sol. Cette activité est en développement grâce à un bon rapport rendement/coût dans certaines configurations de terrain. Exemple de lieux de débardage : Bois de Vincennes (Paris, France), Parc de La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis, France), Parc de Saint-Cloud (Saint-Cloud, Hauts-de-Seine, France), ...

- Équithérapie

- Des associations utilisent le cheval comme un intermédiaire qui contribue à la thérapie de personnes souffrant d'un handicap physique ou mental ou qui sont déstructurées socialement. Les mouvements du cheval contribuent à fortifier les muscles du cavalier et ce dernier est astreint à faire preuve d'attention et de raisonnement. Le cheval est également utilisé sans être monté. La thérapie consiste alors pour le patient à entrer en contact avec un animal et à interagir avec lui.

- Labour

- Cette utilisation reste encore anecdotique. Exemple de lieu : vignes de Montmartre à Paris. Dans les pays peu développés économiquement, le cheval de trait est encore souvent utilisé dans l'agriculture.

- Police montée

- Outre la traditionnelle Garde républicaine qui, outre ses missions de représentation, assure des patrouilles montées dans des massifs forestiers ou jardins, il existe un renouveau des unités montées de police ou de gardien d'espaces verts. Un agent à cheval a une capacité de déplacement accrue, bénéficie d'une vision haute et dégagée, inspire le respect et rentre plus facilement en contact avec la population par l'intermédiaire de sa monture. Exemple de lieux avec police montée : La Courneuve (Seine-Saint-Denis, France), Orléans (Loiret, France).

- Ramassage des ordures

- Utilisation anecdotique, mais réelle comme à Trouville (Seine-Maritime, France).

- Transport public

- Une ligne de bus hippomobile fonctionne à Tours (Indre-et-Loire, France).

Hippophagie

La viande de cheval est une viande rouge appréciée dans certains pays mais considérée comme tabou dans d'autres, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, et à moindre mesure la France. Cette aversion provient notamment de la familiarité avec l'animal, mais également du fait que la viande de cheval est un vecteur de maladies. La viande étant souvent consommée crue ou peu cuite, la salmonellose et surtout la trichinellose, maladie parasitaire intestinale pouvant être mortelle et sans réel traitement à l'heure actuelle, ont d'autant plus de risque d'être transmis au consommateur lorsque la viande n'est pas contrôlée. Chaque jour, environ 850 chevaux sont consommés en France, soit 300 000 par an.

Arts et Lettres

Le cheval est très représenté en art, tant en peinture qu'en statue.

La plus grande statue est celle du Cheval de Léonard.

Statue équestre

L'intérêt militaire du cheval a donné un genre d'art particulier : la statue équestre, qui représente de manière hagiographique un chef d'État, un chef militaire ou un héros. Généralement en bronze, sa réalisation tient de la prouesse pour l'artiste.

La plus ancienne encore intacte est celle de Marc Aurèle à Rome.

Contes modernes

Dans la littérature et les oeuvres audio-visuelles

Amériques

Trois chevaux illustrent les oeuvres de fiction américaines. Les aventures de Flicka sont racontées dans les romans de Mary O'Hara : Mon amie Flicka, Le Fils de Flicka et L'Herbe verte du Wyoming. Flicka est la jument de Ken et vit dans un ranch du Wyoming avec son jeune maître. Un film sur Flicka est sorti en 2006. Une autre cheval de fiction américaine est Mister Ed, " le cheval qui parle ", héros de série télévisée des années 1960 (voir en:Mister Ed). Enfin, Pilgrim est le cheval de la jeune Grace, alias Scarlett Johansson, 14 ans, dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, le best-seller de Nicholas Evans qui donné lieu au film de Robert Redford.

Asie

La place du cheval en Asie est d'abord représentée par le signe zodiacal chinois qui lui correspond. En Inde, un des avatars de Vishnou est le cheval blanc et cet animal est aussi lié aux hymnes à Indra, divinité de la guerre. Une figure mythique du cheval est la Ki-rin, espèce de licorne asiatique.

Europe

Au moyen-âge, l'image du cheval apparaît à travers la licorne, animal fantastique qui possède une longue corne sur son front. Saint Georges, martyr chrétien, est souvent représenté à cheval en train de terrasser un dragon. Il est le saint patron des chevaliers.

Miguel de Cervantes a créé Rossinante, le cheval de Don Quichotte, chargeant les moulins dans Don Quichotte de la Manche.

A l'époque contemporaine, le cheval le plus connu dans la littérature est sans doute Jolly Jumper, monture de Lucky Luke dans la célèbre bande dessinée du même nom. Citons aussi Crin blanc, cheval de Camargue et Tornado, destrier de Zorro. ShadowFax (Gripoil) est le cheval de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien.

Dans les religions

Le cheval ou son image se retrouvent dans les textes religieux, en particulier et particulièrement dans les religions indo-européennes ou il est porteur d'un symbolisme fort.

Christianisme

Les cavaliers de l'Apocalypse montent chacun un des quatre chevaux apparus à l'ouverture des quatre sceaux. Ils sont mentionnés dans la Bible, dans le 6e chapitre du Livre d'Apocalypse, qui prédit qu'ils chevaucheront lors la fin du monde. Les quatre cavaliers sont nommés " Guerre ", " Famine ", " Pestilence " et " Mort ".

Islam

Selon l'Islam, Allah créa le cheval à partir d'un pincée de vent et le donna au guerrier en lui déclarant : " va et, sur son dos, tu goûteras aux jouissances que je te réserve dans mon paradis."[33].

Kuhaylan, est considéré comme étant le premier cheval dressé dans l'histoire de l'humanité pour les Arabes. Il s'agit du cheval d'Ismaël, fils d'Abraham.

Dans sa vie de Mahomet a donné naissance à deux récits dans lesquels les chevaux jouent un rôle important. Ainsi, Al-Bouraq, dont le nom signifie éclair, cheval ailé à tête de femme et queue de paon, sur lequel Mahomet, guidé par l'archange Gabriel, a voyagé de nuit de La Mecque à Al-Aqsa (la mosquée lointaine) au cours du Miraj. Le prophète aurait aussi parcouru plusieurs kilomètres dans le désert avec un troupeau de juments. À l'approche d'un point d'eau, toutes se ruèrent pour aller boire. Mahommet rappela alors ses juments. Cinq seulement répondirent à son appel et revinrent vers lui malgré leur soif. De ces cinq juments descendraient les cinq lignées de chevaux arabes présentes à notre époque.

Mythologie indo-européenne

Nombre de peuples indo-européens, tels les Germains et les Celtes[34], développèrent des cultes liés au cheval et ou l'on sacrifiait rituellement. Georges Dumézil dans Rituels indo-européens à Rome (1954) montre clairement comment certains vieux rituels, mal compris des Romains, trouvent leur explication dans les Brâhmana. Ainsi, le rituel romain d'October Equus, cheval sacrifié en octobre, est rapproché du rituel indien ancien appelé ashvamedha, bien mieux connu par les textes. Selon cet auteur, les mythes indo-européens sont fortement influancés par la domestication du cheval. En Allemagne du Nord, plus précisément dans la région de Basse-Saxe et de la lande de Lunebourg, on trouve encore beaucoup de maisons anciennes ornées de deux têtes de chevaux en bois : on pense qu'il s'agit là de la marque d'une tradition qui remonte aux temps où les têtes des chevaux sacrifiés étaient fixées sur les huttes pour protéger les habitants et bannir le mal. On a trouvé un cimetière en France contenant des tombes d'hommes et de chevaux disposés volontairement dans certaines positions.

Dans la mythologie, de nombreux chevaux fantastiques sont apparus. Les deux plus connus sont Pégase, le cheval ailé, ainsi que les Centaures, créatures mi-homme mi-cheval. Les cavales de Diomède sont des juments carnivores et sauvages capturées par Héraclès. Selon la tradition, Bucéphale, cheval d'Alexandre le Grand, descendrait de l'une des juments de Diomède. Le cheval apparaît encore à travers les travaux d'Hercules lorsque ce dernier a dû nettoyer les écuries d'Augias en détournant le cours de deux fleuves.

Chez les Dieux, le cheval est l'attribut de Poséidon, dieu des océans et des mers, car il a créé cet animal et a appris aux hommes à le monter.

Enfin, Ulysse a fait construire le Cheval de Troie, un cheval géant en bois dans lequel il a caché des soldats pour prendre la ville de Troie.

Mythologie chinoise

Dans la tradition chinoise, le cheval représente les nomades des steppes. Il est aussi le symbole des " barbares ". Les Chinois s'en servaient pour tirer les chars mais évitaient de le monter.

Citations célèbres

De nombreux proverbes français font référence au cheval.

- " La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite... " (Buffon, 1754)

- " Mon royaume pour un cheval " (Shakespeare)

- " L'homme n'aura jamais la perfection du cheval " (Spinoza)

- " Pour parler à un cheval, il n'y a pas besoin de mots. C'est une étreinte charnelle qui alimente nos rêves... " (Bartabas)

- " Être heureux à cheval, c'est être entre ciel et terre, à une hauteur qui n'existe pas. " (Jérôme Garcin)

- " Sans mors, sans éperon, sans bride, partons à cheval sur le vin pour un ciel féerique et divin ! Nous fuirons sans repos ni trêve, vers le paradis de mes rêves ! " (Charles Baudelaire)

- " Un animal dangereux aux deux bouts, inconfortable au milieu " (Winston Churchill)

Chevaux célèbres

Certains chevaux sont rentrés dans la postérité et leur nom est devenu célèbre. Certains le sont devenus parce que leur propriétaire avait une grande notoriété, tandis que d'autres ont brillé par leurs performances sportives ou de spectacle. Enfin, quelques uns possédent des particularités physiques.

Chevaux historiques

- Bucéphale, cheval d'Alexandre le Grand ;

- Le Vizir et Nickel, chevaux de Napoléon 1er ;

- Serko, cheval ayant traversé 9000 km dans l'Empire Russe en deux cent jours et qui a inspiré un roman et un film ;

- Victoire dans Thèbes et Mout est satisfaite, les deux chevaux préférés de Ramsès II avec qui il participa à la bataille de Qadesh ;

- Incitatus, que Caligula nomma consul ;

- Old Billy, le plus vieux cheval, né en 1760 et mort le 27 novembre 1822, à l'âge de 62 ans[35].

Chevaux de course

- Bellino II, première grande star du trot français, au palmarès exceptionnel (3 Prix d'Amérique, 3 Prix de Cornulier, 3 Prix de Paris...)[36];

- Général du Lupin, qui en 125 sorties a gagné 51 épreuves et un total de 2 240 538 euros, palmarès d’autant plus remarquable que sa qualité de hongre lui interdisait toute tentative au niveau classique ;

- Général du Pommeau, autre héros qui a disputé, lui, les plus grandes courses françaises et européennes. À Vincennes, sa plus grande victoire restera le Prix d'Amérique de l'an 2000, remporté dans la réduction kilométrique de 1 min 12 s 60 centièmes ;

- Ourasi, quadruple vainqueur du Prix d'Amérique (record)[37];

- Varenne, recordman du monde des gains pour un trotteur (6 035 666 €)[38];

- Jag de Bellouet, recordman des gains pour un trotteur français (4 223 699 €)[39];

- Persik, prestigieux étalon qui a gagné un nombre impressionnant de courses d'endurance et père de nombreux gagnants en raids nationaux et internationaux. Persik est mort à 32 ans le vendredi 24 août 2001 ;

- Seabiscuit, cheval américain de course dont les victoires inattendues ont redonné l'espoir à des millions de personnes durant la Grande Dépression.

Chevaux de sport

- Jappeloup de Luze, médaillé d'or de saut d'obstacles aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 sous la selle de Pierre Durand ;

- Milton, cheval de John Whitaker, au palmarès exceptionnel et considéré par beaucoup comme le meilleur cheval de saut d'obstacles de tous les temps.

Chevaux de spectacle et autres

- Stormy, le zorse, mot formé de zebra et de horse et qui désigne un équidé issu du croisement d'un zèbre et d'un cheval. Stormy a été dressé grâce aux méthodes éthologiques d'Andy Booth et accepte la monte d'un cavalier ;

- Tritonis, le plus grand pur-sang, mort en septembre 1990 à l'âge de sept ans, mesurait 1,98 m et pesait 950 kg[35] ;

- Zingaro, cheval de spectacle équestre de Bartabas.

Galerie photos

Notes et références

- ↑ En France, les départements administratifs sont découpés pour être à moins d'une journée de cheval du chef-lieu.

- ↑ " Horse ", Britannica Student Encyclopedia, 2006 (14 octobre 2006)

- ↑ Big Dog sur artisanindien.com (14 février 2007)

- ↑ a b Fédération Française d'Équitation, Être Cavalier Galop 1 à 4, Lavauzelle, Paris, 2004 (ISBN 9782702503690)

- ↑ a b c Cheval Magazine, n° 426 (mai 2007)

- ↑ Schéma des marques blanches

- ↑ a b c d e f g h i j k Le Cheval, Editions Glénat, Issy-les-Moulineaux, 2004, (ISBN 2723440621)

- ↑ Shire notamment

- ↑ Fédération Française d'Équitation, Etre Cavalier Galop 5, 6, 7, Lavauzelle, Paris, 2005

- ↑ Luise Binder (lien), p. 108

- ↑ Luise Binder (lien), p. 68

- ↑ Luise Binder (lien), p. 68

- ↑ Luise Binder (lien), p. 71

- ↑ Luise Binder (lien), p. 80

- ↑ Luise Binder (lien), p. 83

- ↑ Luise Binder (lien), p. 85

- ↑ Luise Binder (lien), p. 87

- ↑ Le Cheval (lien), éd. Glénat, p. 66

- ↑ Luise Binder (lien), p. 94

- ↑ Luise Binder (lien), p. 93

- ↑ Luise Binder (lien), p. 94 et 96

- ↑ Luise Binder (lien), p. 94

- ↑ Luise Binder (lien), p. 97

- ↑ Luise Binder (lien), p. 99

- ↑ Luise Binder (lien), p. 101

- ↑ Le Cheval (lien), éd. Glénat, p. 65

- ↑ Luise Binder (lien), p. 102

- ↑ " Éditorial ", dans Cheval Magazine, n° 425 (avril 2007)

- ↑ Réglements pour les cavaliers de poneys et enfants (Fédération équestre internationale) (consulté le 24 février 2007)

- ↑ a b " Cheval ", dans Dictionnaire du Moyen Âge, page 282.

- ↑ Hernan Cortés dans www.americas-fr.com

- ↑ Catherine Bastide-Costes, " Le Vizir, cheval de Napoléon ", dans Cheval Magazine, n° 416 (juillet 2006)

- ↑ Origine du cheval sur eutraco.com (14 février 2007)

- ↑ Commentaires sur la Guerre des Gaules, Jules Cesar

- ↑ a b Les records mondiaux des chevaux sur manege-corsier.ch (14 février 2007)

- ↑ Le site du Cheval français

- ↑ Palmarès officiel du Prix d'Amérique

- ↑ Site officiel de Varenne

- ↑ Le blog de Jag de Bellouet