Brouette - Définition

La brouette est un petit tombereau " à bras " (à énergie humaine). C’est l’outil ergonomique pour le transport de matériaux ou d’outils sur des terrains qui peuvent être accidentés mais nécessairement peu inclinés. Incontournable sur les chantiers, dans les fermes, ou dans les jardins, elle facilite le déplacement de charges qui peuvent être lourdes ou simplement encombrantes. Le principe du levier associé à la position du centre de gravité vers l’aplomb du point d’appui (la roue), lui confère une réelle efficacité.

Éléments d’histoire de la brouette

La question des origines

En histoire des techniques, il est souvent dangereux de supposer forcément ancien ce qui paraît aller naturellement de soi : l’histoire de la brouette semble s’inscrire dans ce principe.

Étymologiquement, une brouette est un véhicule à deux roues. Le terme, qui apparaît au XIVe siècle, serait un diminutif de beroue, lui-même venant du bas latin birota, véhicule à deux roues.[1]

L’engin serait une invention chinoise du début de l’ère chrétienne, soit environ dix siècles avant qu’elle ne fasse son apparition en Europe. Cependant les sinologues restent souvent flous, voire contradictoires dans leurs affirmations ; les images sont souvent tardives. Le général Zhuge Liang (181-234), de la période des Trois royaumes (IIIe siècle) aurait ravitaillé ses armées et transporté ses blessés avec des brouettes, tâche qui parait pourtant mal convenir à l’engin plutôt performant pour le transport de charges sur de courtes distances. Ils auraient aussi inventé une brouette dotée d’un petit mât et comportant une voile, sensée diminuer l’effort humain lorsque le vent est favorable.

Selon Robert Temple,[2] la brouette aurait été inventée dans le Sud-Est de la Chine, un siècle avant J.-C., par un personnage semi légendaire nommé Ko Yu. Il est supposé avoir fabriqué une sorte de mouton en bois et l’avoir monté à travers la montagne. Les brouettes ayant longtemps été décrites comme des " bœufs de bois " ou des " chevaux glissant, " il est probable que l’invention de ce personnage légendaire soit la brouette. Selon ce même auteur, les premières représentations de l’engin dateraient du Ier siècle après J.-C.

Jusqu’à présent, il n’était jamais question de brouette dans les textes latins ou grecs, que ce soit chez les géomètres, les agronomes, les mécaniciens ou les architectes.[3] Cependant, une étude a récemment mis en évidence la mention de ce qui pourrait bien être une brouette dans deux inventaires grecs datés de -408/-407 et de -407/-406,[4] ce qui ferait que la brouette aurait été inventée par les grecs plus de trois siècles avant son apparition en Chine, et aurait été utilisée dans la Grèce antique pour transporter des charges sur les chantiers.

La première représentation date du milieu du XIIIe siècle et nous ne disposons ni de représentations figurées ni de textes précis antérieurs à cette date. La relative abondance des représentations dans la seconde moitié du XIIIe siècle laisse supposer une apparition dans la première moitié de ce siècle.

Dans aucune scène agricole, domaine où les miniatures sont nombreuses, on ne voit de brouettes. Les représentations de travaux miniers, où la brouette tiendra une place importante, sont inexistantes avant le XVIe siècle.[5] Il existe des légendes qui attribuent l’objet à un certain Dupin voire à Pascal, tous deux vers 1650. En fait on nommait " brouette " ou " vinaigrette " une chaise à porteur à deux roues apparue à cette époque[6] et l’invention en a été effectivement attribuée à Pascal, même si aucune source sérieuse ne le confirme.

Une diffusion assez lente

Malgré l’intérêt évident de l’engin, toujours utilisé dans les campagnes et sur les chantiers, la diffusion de la brouette semble avoir été assez lente et pour des usages limités, comme le suggèrent des illustrations plus tardives où coexistent encore le brancard et la brouette. Il se pourrait que la brouette (véhicule à une roue) n’ait pas été très répandue avant le XVe siècle, date à partir de laquelle on constate nombre de mentions.[3] Aucune représentation de l’engin n’est visible dans les carnets des " ingénieurs " de la Renaissance.

En 1798, à l’époque de l’expédition de Bonaparte au Caire, Abd al-Rahmân al-Jabart, consignera dans son journal les preuves de sa méconnaissance de l’outil :[7]

- Ils [les Français] recouraient à des instruments faciles à manier et épargnant la peine, ce qui permettait une exécution rapide des travaux. Ainsi, au lieu de paniers ou de récipients, ils utilisaient de petites charrettes qui avaient deux bras allongés par derrière ; on les remplissait de terre, d’argile ou de pierres [...] ensuite on prenait en main les deux bras, on poussait devant soi et la charrette roulait sur sa roue avec la moindre peine jusqu’au chantier ; on les vidait enfin, en la penchant d’une main, sans aucune fatigue.

En 1821, des agronomes français regrettaient qu’elle ne soit pas connue dans plusieurs régions françaises.

D’autres indices quant aux modalités de cette lente diffusion sont accessibles grâce au chantier du canal de Suez (1859-1869) à l’occasion duquel les agents de la Compagnie découvrent que la brouette, d’un usage banalisé en Europe pour les travaux agricoles ou du génie civil, est inconnue en Égypte. Plus surprenant, diverses tentatives effectuées en vue de faire utiliser la brouette par les fellahs égyptiens se soldent par des échecs. Ainsi, l’objet technique ne porte pas en lui l’usage qui en est fait ni les gestes qui lui sont associés. Il ne présage pas non plus des obstacles culturels auxquels peuvent se heurter des tentatives de transfert technique ni des choix d’engagement dans des trajectoires technologiques données.

Plus tard les économistes s’empareront du débat pour souligner cette lenteur dans la diffusion de l’engin qui semble paradoxale au regard de sa simplicité technique. Angus Maddison,[8] s’interrogeant sur les origines de disparités de développement prend l’exemple de la brouette pour souligner l’importance du processus d’imitation. Selon lui, la brouette serait passée de la Chine vers l’Europe, mais des siècles après, malgré les contacts privilégiés entre l’Inde et l’occident, les charges restaient portées sur la tête par les travailleurs indiens, comme elles le sont d’ailleurs toujours en Afrique.

Les archéologues de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire se heurtent aujourd’hui au même type de difficulté que leur prédécesseurs lorsqu’ils prescrivent l’utilisation de la brouette sur leur chantier de fouille.[7]

Si le principe mis en œuvre est resté le même, l’objet a connu quelques améliorations depuis, telles que la brouette motorisée, la brouette pliante ou la roue équipée d’un pneumatique. James Dyson a proposé en 1974 une évolution de la brouette : la Ballbarrow, avec une roue sphérique.

L’extension ultime de la brouette est atteinte en février 1971, par les astronautes d’Apollo 14 qui font usage d’un " Mobile Equipment Transporter, " ou brouette lunaire pour transporter leurs échantillons de roches lunaires.

La brouette dans les textes

Les textes sont à la fois tardifs et ambigus dans la mesure où nous ne sommes jamais assurés qu’il s’agisse bien d’un véhicule à " une roue. " La plus ancienne mention est extraite de la chronique rimée de Philippe Mouskès, chanoine et évêque, datée des environs de 1270 mais dont le contexte laisserait plutôt penser à un véhicule à deux roues tiré par un attelage :

- Et li bourgois de totes pars,

- Karaites ont quises et cars,

- Bourouettes, ribaus, soumiers,

- Roucis et jumens et coliers.

Victor Gay, dans son Glossaire archéologique du Moyen Âge et de la Renaissance, cite des textes de 1342, de 1360, de 1380 et de 1382. À partir du XVe siècle, on note une véritable explosion de textes, de mentions et d’images.

D’après les comptes de la ville d’Amiens de 1401 " Jehan de Remy, Caron, refit par deux fois la brouette qui sert aux paveurs, à laquelle il fist le cavech, le fons, les barres et une grande def en bois " (c’est-à-dire la caisse, le fond, les bras et le grand essieu). Faut-il en conclure que la voirie d’Amiens ne possédait qu’une brouette et s’en étonner ?

Étude technologique de la brouette

Analyse fonctionnelle

Fonction principale – définition

La brouette répond au besoin " augmenter la capacité de transport d’objets divers par un homme seul, sur voie à aménagement rudimentaire. " On peut donc la définir comme objet technique " agent de transport " permettant d’augmenter, etc.

Remarque : comme pour pratiquement tout objet technique, ce n’est pas la seule réponse à ce besoin, de même que l’objet technique ne porte pas en lui sa fonction principale, et peut donc être utilisé à bien d’autres choses.[9]

Constitution de la solution " brouette "

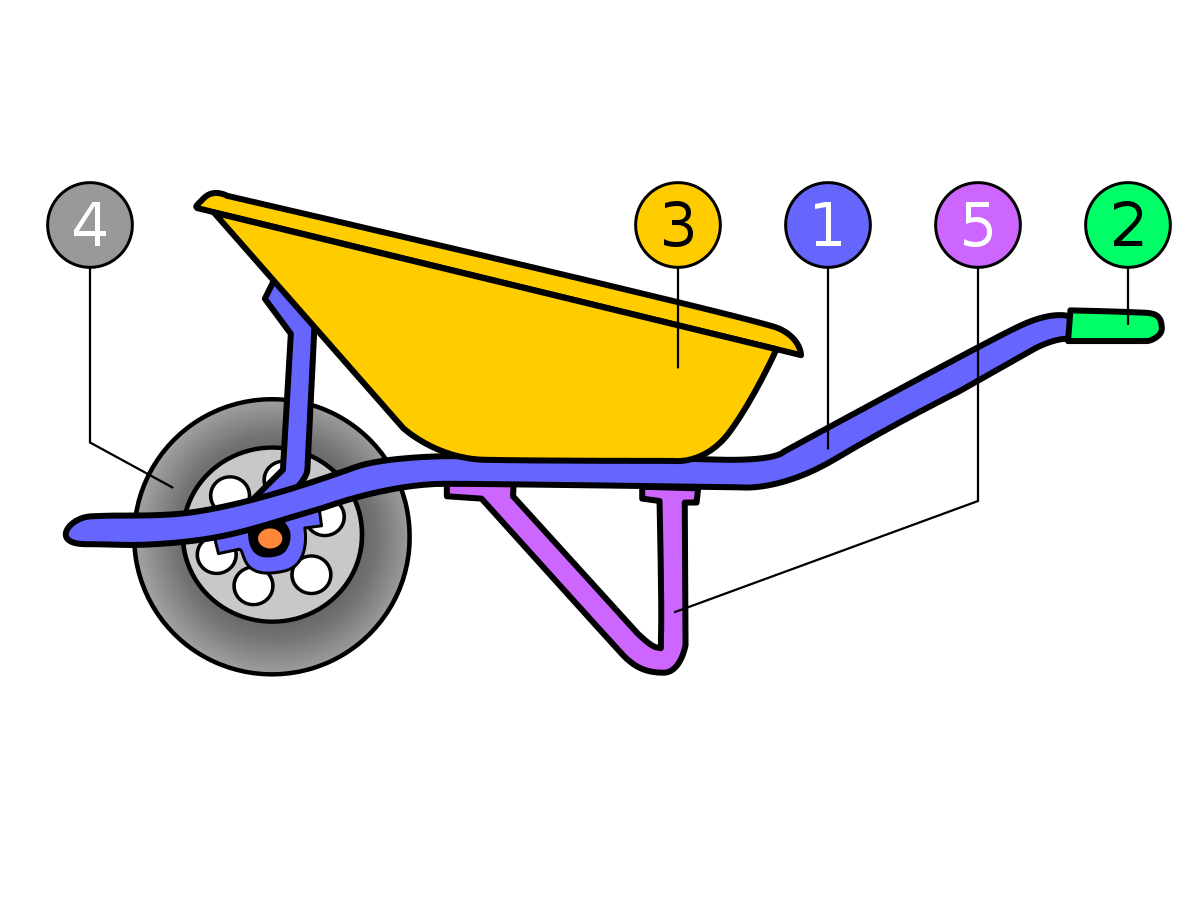

La brouette se compose de cinq sous-ensembles :

- le châssis : constitué de deux brancards solidarisés, fonction support de l’ensemble ;

- les poignées : fonction préhension, commande et transmission de l’énergie : c’est l’interface utilisateur ;

- le porte-charge : contenant du transportable, c’est la fonction outil (on appelle fonction outil la fonction du sous-ensemble qui en dernière analyse assure la fonction de l’ensemble), réalisée par un simple plateau plus ou moins équipé de parois, une benne (nommée caisse, cuve, coffre, etc.) ou un équipement spécifique ;

- le système roulant : permet le déplacement par roulement (frottements minimum) en supportant une partie de la charge ;

- le pied (paire ou barre) : assure avec la roue, une base polygonale d’appui stable, pour les périodes d’utilisations statiques (chargement, par exemple).

Variantes – classification

Les différentes variantes d’un objet technique peuvent se classer selon les solutions apportées pour réaliser les fonctions nécessaires. Cela dit, pour des objets techniques très populaires, le langage courant donnera un même nom à des objets assez éloignés, ou donnera un nom spécifique à d’autres, qui à l’évidence ne sont que de simples variantes. La classification ci-dessous va donc intégrer des objets comme le diable et laisser de coté des " brouettes à neige " ou des " brouettes à chenille. "

- Variantes selon le nombre de roues:

- Si la brouette selon son étymologie a deux roues, c’est surtout lorsqu’elle n’en a qu’une qu’elle se caractérise comme " brouette. " Toutefois, quand elle a deux roues, celles ci sont coaxiales.

- Critiques : La brouette à deux roues permet de plus grandes contenances, plus stable elle peut se conduire d’une seule main mais elle est très difficile, voire éprouvante, à mener sur les terrains accidentés tandis que la brouette à une roue se joue des irrégularités du terrain. Par ailleurs la place nécessaire pour manœuvrer la brouette à deux roues dépend de la largeur de l’essieu.

- On rencontre quelques cas anecdotiques de brouette à trois roues (en étoile, pour descendre les escaliers) ou à quatre roues (les pieds sont équipés de roulettes)

- Variantes selon la position de l’axe de roue par rapport à la charge:

- à l’avant (le plus courant) ;

- dessous (voir illustration "brouette du Tonkin" ci-dessus) ;

- au milieu : en porte à faux à l’extérieur pour les deux roues – avec un carénage en milieu de caisse pour les mono-roues.

- Variantes selon la position du porte-charge:

- le porte-charge est sur les brancards : c’est le type de la brouette contemporaine standard. Cette disposition permet le report de charge vers l’axe de roue, mais l’étude des représentations les plus anciennes montre que cette possibilité est restée longtemps inexploitée. Ces variantes sont plutôt caractéristiques de l’extrême occident de l’Europe et du bassin méditerranéen.

- le porte-charge est suspendu sous les brancards (complètement ou partiellement) qui ne permet pas de report de charge efficace vers la roue mais offre une plus grande stabilité. Ces variantes sont représentatives du centre de l’Europe, et en particulier de l’Allemagne. Une représentation est visible dans De Re Metallica de Georgius Agricola (Bâle, 1556).

- Variantes selon la forme du porte-charge:

- simple plateau, ou traverses réunissant les brancards sur lesquelles on pose les objets à transporter : brouette à porc (voir illustration ci-dessus) ;

- plateau avec dossier : ancienne brouette des gares, diable ;

- plateau avec dossier et ridelles (amovibles ou fixes), c’est la traditionnelle brouette en bois des campagnes ;

- cuve en tôle permettant le transport de granulés et liquides ;

- porte-charge spécialisé : citerne, tonneau, bétonnière, etc. Ce sont généralement des engins à deux roues.

- Variantes selon la position des pieds:

- Entre les poignées et la roue (position ordinaire)

- En avant de la roue (famille des " diables " : valise à roues,[10] sac à provisions à roulettes, etc.)

Analyse mécanique

La roue

La taille de la roue est d’une grande influence sur le comportement d’un véhicule. Elle doit être de diamètre très grand devant les aspérités du terrain pratiqué au risque, dans le cas contraire, de se caler. Cette configuration confère à la roue un meilleur rendement. Si la position en porte à faux des roues de charrette autorise des grandes tailles, l’étude ci-dessous montre que dans le cas de la brouette il existe une limite à ne pas dépasser.

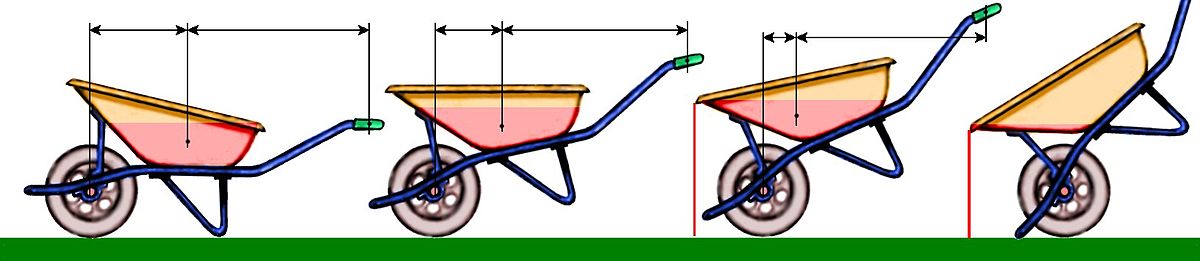

Influence de la position longitudinale de la caisse

Le recours à la roue réduit la résistance à l’avancement, mais l’usage d’une seule roue (ou d’un seul essieu) ne soulage pas forcément le pousseur qui doit aussi supporter une partie de la charge. L’un des intérêts majeurs de la brouette dans le transport des marchandises peut se montrer par une étude mécanique statique.

La considération de l’équilibre du châssis d’une brouette sur un sol sans déclivité amène à considérer trois actions mécaniques extérieures modélisables par des forces.

- le poids de l’ensemble constitué de la brouette et de son chargement, représenté par une force

- l’action de la roue sur le châssis, représentée par une force

- l’action du pousseur sur les poignées, représentée par une force

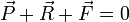

Dans le cadre de la statique du solide, les lois de Newton nous donnent deux relations entre ces trois forces pour que l’équilibre soit respecté :

- la somme des forces est nulle :

(1) :

- la somme des moments est nulle ; en les exprimant par exemple au centre de la roue C, on obtient la relation suivante :

(2) : M(P)C + M(R)C + M(F)C = 0.

Comme le poids et l’action du sol sont verticales, nécessairement pour que l’égalité vectorielle (1) soit possible, l’action du pousseur l’est aussi. Au niveau de la position du rouleur, l’équilibre est obtenu lorsque les articulations des épaules se trouvent dans un même plan vertical que les poignets et les appuis au sol. Alors l’équation traduit le fait que la roue et le pousseur se partagent la charge.

-

L’écriture des moments au point C choisi aboutit à l’annulation d’un des termes et donne une relation directe entre le poids

- (2) : M(P)C + M(F)C = 0.

En développant cette équation, on obtient une relation liant les intensités de ces efforts aux dimensions de la brouette, soit a P – b F = 0 ou encore F = P a/b.

Cette relation décrit ce qu’on appelle l’effet de levier en appui ici sur la roue. Donc, pour soulager le pousseur, c’est-à-dire réduire l’intensité de la force nécessaire pour soulever les poignées, il existe trois démarches :

- limiter la charge dans la brouette pour réduire P, ce qui est contraire à l’intérêt.

- diminuer le rapport a/b soit en :

- augmentant b c’est-à-dire en allongeant les brancards, ce qui peut rendre l’engin moins maniable au delà d’une certaine longueur,

- diminuant a, ce qui veut dire qu’à l’extrême il faut placer la roue sous la brouette. Ainsi si cette valeur est nulle, le pousseur n’a plus à forcer pour soutenir la charge : c’est exactement la géométrie adoptée sur les charrettes à bras ou encore le pousse-pousse. Cette solution est également mise à profit avec le diable qui est généralement employé pour déplacer des charges lourdes et encombrantes. La solution impose une diminution de la taille de la roue pour que le seuil de chargement reste bas, ce qui rendrait la brouette plus sensible aux accidents du terrain du fait d’un équilibre plus précaire, d’où l’adoption de deux roues pour le diable. Par ailleurs, la forme inclinée de la paroi avant de la caisse contribue à la diminution de a en rapprochant le centre de masse de l’avant : c’est une modification qui a été constatée dans l’évolution historique de l’engin.

À présent si la brouette est mise en mouvement, il faut ajouter à l’action du pousseur une composante parallèle au sol, égale à la quantité d’accélération (m g). Le bras se penche alors dans le sens imposé de la marche. Cette poussée est indépendante de la géométrie de la brouette. Le problème est le même (mise en mouvement) avec une charrette (2 roues) ou un " chariot " (qui a généralement 4 roues). L’entretien du mouvement demande cependant un effort qui dépend de la résistance au roulement liée à la nature du sol. Un sol dur rend bien mieux qu’un sol gras ou de l’herbe trop haute.

- Équilibre dans une pente:

Enfin lorsque la brouette est dans une pente, l’action du sol n’étant plus parallèle au poids, nécessairement l’action du pousseur est affectée.

Dans une montée (roue de la brouette en amont), les trois droites d’action mécanique se rencontrent au dessus du sol. Le pousseur doit se pencher en avant pour maintenir l’engin. Le cas représenté, défavorable si on maintient l’assiette de la brouette, montre que l’intensité de l’action du pousseur reste toutefois raisonnable. Seule sa direction pose problème. Elle est matérialisée par une droite joignant les poignets aux appuis au sol ; c’est aussi la direction des bras alors tendus. La configuration est la même pour la descente ou la montée, l’effort du pousseur (tracteur) étant soit moteur (pour faire avancer) soit résistant. Cependant par rapport à une utilisation sur le plat, et dans le cas du pousseur, l’effort d’avancement est bien décuplé.

Dans une descente (roue en aval) tout est inversé. Le point de concours des droites de forces est au dessous du sol. L’étude montre, là aussi que, l’intensité de l’action du pousseur est à peu près la même. À cela s’ajoute le problème du contenu, surtout s’il est liquide. Dans une montée on peut corriger l’assiette en soulevant la brouette, dans une descente cela n’est plus possible dès que les pieds touchent le sol.

Aptitude au basculement

Une vue frontale de la brouette chargée permet de prendre en considération le risque de basculement. Du fait de la roue centrale, l’équilibre s’apparente à celui du levier inversé, et le pousseur devient en quelque sorte aussi jongleur.

Lorsque la brouette est bien droite avec un chargement équilibré, le pousseur soulève les poignées en exerçant deux forces identiques (et égales à la moitié de celle déterminée dans l’étude précédente). Le problème survient lorsque le chargement n’est plus équilibré ou que la brouette n’est plus parfaitement verticale. Alors l’action du poids de l’ensemble n’est plus dans le même plan vertical que le contact du sol sur la roue. Ce décalage induit un couple de renversement auquel le pousseur doit immédiatement s’opposer, en exerçant sur les poignées des actions désormais différentes.

Une première étude qualitative montre qu’il y a alors nécessité de frottement au niveau du contact sol/roue, dont la direction peut alors s’incliner. En effet dans la même situation sur de la glace, offrant un coefficient de frottement quasi nul, la brouette se retourne sans prévenir. Ce frottement nécessaire, n’a cependant aucune influence sur l’avancement de la brouette. Dans cette direction le phénomène de roulement n’induit pas de résistance (en tout cas très faible devant celle attribuée au frottement), et latéralement le frottement a l’effet d’un rail guidant la roue.

À présent l’étude quantitative des efforts entrant dans le maintien de la brouette en phase de renversement peut aboutir, dans une première approximation aux conclusions suivantes. En supposant que l’action de redressement de la brouette ne soit opérée que sur une seule poignée (cas assez réaliste), l’écriture de l’équilibre des moments de force donne la relation entre le poids et la force exercée par le pousseur.

En écrivant au point de contact sol/roue les moments des actions mécaniques :

-

On détermine alors l’action du pousseur :

- .

Remarque : cette valeur correspond à un minima de l’intensité du fait de la direction optimale de cette action mécanique choisie pour l’étude.

Pour limiter cet effort, on peut :

- réduire la charge

- abaisser le centre de masse de l’ensemble (

- relever la position des poignées (

- enfin ne pas pencher la brouette ! le terme en sinus (

Conclusions constructives

La taille de la roue doit être suffisamment grande pour s’adapter aux conditions de terrain mais reste limitée de façon à avoir une hauteur acceptable pour le seuil de chargement. Le châssis doit positionner la caisse au plus près de la roue, et le plus bas possible dans un objectif de stabilité au roulage. Par contre le déversement final du contenu sera facilité par une position plus haute de la caisse... au risque d’un accident en cours de transport ! Les poignées doivent être remontées sans pour autant faire lever les coudes du pousseur au niveau des épaules, et suffisamment écartées pour lui donner le plus d’efficacité dans le maintien de l’équilibre.

Perspectives

La brouette constitue un objet d’étude singulier et un bon thème de réflexion critique pour l’historien des techniques. L’objet pourrait avoir joué un rôle plus important qu’il n’y paraît en facilitant grandement les travaux de voirie et des champs. Dès le XVIe siècle, les manufacturiers des villes s’intéressent à la main-d’œuvre paysanne régulièrement oisive du fait de la saisonnalité des travaux agricoles. Dans ce contexte le travail à domicile va se développer notamment dans le cadre de la production textile. Ainsi la brouette sera mise à contribution pour la circulation des marchandises par les peigneurs, les fileurs et autres tisserands comme à Tourcoing où les habitants prendront le surnom de Broutteux.

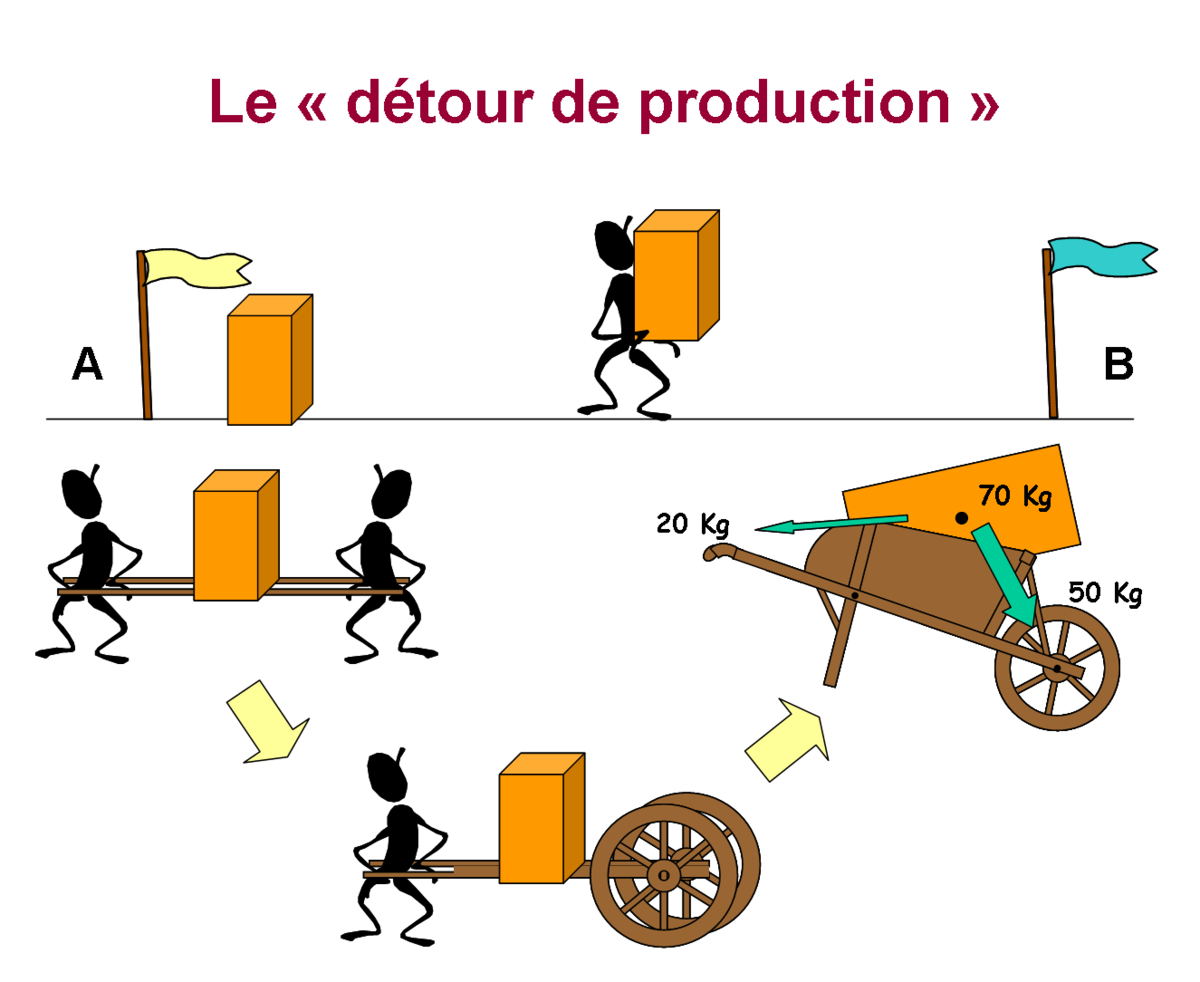

D’une façon générale, l’innovation peut-être analysée comme un changement de fonction de production.[11] De Karl Marx à John Hicks, le débat a longtemps consisté à savoir si le biais systématique dans ce changement consistait en une économie de capital ou une économie de main-d’œuvre. Un argument en faveur de cette dernière réside dans la propension de l’homme de développer des moyens techniques pour s’ôter de la peine : ce principe correspond au détour de production. "[12] L’analyse philologique de la brouette proposée ci-contre reste purement spéculative mais illustre parfaitement ce concept. Pourtant, elle met également en évidence la pertinence des progrès d’organisation et d’économie du capital...

Le développement des nanotechnologies montre que le modèle continue d’inspirer les techniciens contemporains avec la nano brouette, le plus petit mécanisme du monde à ce jour.

Autour de la brouette

La brouette dans la littérature et dans les arts

- " La Brouette ou les grandes inventions " est un poème de Jacques Prévert, dans Paroles :

- Le paon fait la roue[13]

- Le hasard fait le reste

- Dieu s’assoit dedans

- et l’homme le pousse.

- " La Brouette "[14] est un poème d’Edmond Rostand.

- La Brouette du vinaigrier, un drame en trois actes de Louis-Sébastien Mercier.

- La Brouette est un tableau de Salvador Dali (1951), lequel fait apparaître l’engin dans certains de ses tableaux, comme dans sa " Tête raphaélesque éclatée " ou encore " La gare de Perpignan " où la brouette de gare rejoint celle de " l’Angélus " de Millet, ainsi que celle plus ambiguë que forme le couple du fond à droite (les prieurs, après l’Angélus ?). En 1955, Dali avait annoncé le tournage d’un film intitulé " la Brouette de chair, " dans lequel l’héroïne tombait amoureuse d’une brouette…

- " Madame Brouette " est un film de Moussa Sène Absa.

Extensions linguistiques

- En rapport avec sa forme, la " brouette " est le nom d’une position amoureuse entre deux partenaires.

- Être " en cuir de brouette " signifie être dur, raide, en bois. Expression trouvée chez George Sand (Le Meunier d’Angibault), Eugène Sue (Les Mystères de Paris), Henri Pourrat (Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes)…

Jeux d’enfants (petits ou grands…)

Le jeu de la brouette consiste pour deux personnes à simuler la poussée d’une brouette, l’un jouant le rôle de l’outil, l’autre le poussant. Ainsi, un des deux partenaires marche le corps à peu près à l’horizontale, en avançant sur les mains, les chevilles maintenues par le second. Les équipes de deux font la course.

Les courses de brouettes se pratiquent aussi, avec de véritables brouettes, portant un chargement quelquefois humain, le plus souvent sous forme de parcours plus ou moins " acrobato-humoristique. "

Les brouettes sont par ailleurs construites à l’échelle des plus jeunes et constituent un jouet apprécié.

Décoration

La brouette est souvent utilisée comme simple décoration dans les jardins, le plus souvent en porte-fleurs. Il s’agit au départ de brouettes traditionnelles, plus ou moins hors d’usage et " recyclées " à cet usage. Mais en raison du succès, une production spécifique de brouettes décoratives et fantaisistes a vu le jour, en bois plus ou moins ouvré, en vannerie, en fer forgé, etc.

Notes

- ↑ Petites questions et grands problèmes : la brouette, p.81.

- ↑ Robert Temple, Le Génie de la Chine

- ↑ a b Petites questions et grands problèmes : la brouette, p.83.

- ↑ M. J. T. Lewis, “The Origins of the Wheelbarrow”, Technology and Culture, ISSN 0040-165X, Vol.35 No.3 (1994), pp.453-475 (69 ref.)

- ↑ Petites questions et grands problèmes : la brouette, p.86.

- ↑ Voir illustration

- ↑ a b Nathalie Montel, Faire l’histoire des usages des objets techniques : formules, projets et pratiques. L’exemple de brouettes sur le chantier du canal de Suez (1859-1869), p.5. Séminaire " Objets, " LATTS (Laboratoire Techniques, Territoires et Société)

- ↑ Angus Maddison, When and Why did the West get Richer than the Rest ?

- ↑ Voir par exemple Freestyle avec une brouette.

- ↑ Valise à roues

- ↑ Histoire des techniques., p.1051.

- ↑ Histoire des techniques., p.1053.

- ↑ Au-delà de l’image poétique, l’association entre le paon et la brouette possède une justification étymologique. Jules Quicherat, vers le milieu du XIXe siècle, dans ses deux dictionnaires, français-latin et latin-français, donne comme équivalent à brouette, véhicule à une roue, le latin pabillus. Le mot aurait été employé par un compilateur Aelius Lamprilus, au début du IVe siècle, dans la vie d’Héliogabale, comme diminutif de pabo, petit char à une roue, sorte de brouette. La seconde mention, sous le terme de pabo ou de pavo (qui désigne un paon), toujours pour un véhicule à une roue, figure dans le glossaire d’Isidore de Séville, au VIe siècle, citation reprise par le lexicologue français Du Cange. Mais nous savons que ce texte d’Isidore de Séville ne nous est connu que par des manuscrits très postérieurs, qui comportent quantité d’ajouts tardifs.

- ↑ Edmond Rostand, " La Brouette "

Bibliographie

- Bertrand Gille, " Petites questions et grands problèmes : la brouette, " La Recherche en histoire des sciences, 1983, ISBN 2-02-006595-9.

- Sous la direction de Bertrand Gille, " Histoire des techniques, " La Pléiade, 1978.

- M. J. T. Lewis, “The Origins of the Wheelbarrow”, Technology and Culture, Vol.35, No.3. (Jul. 1994), pp.453-475.

- " Le Génie de la Chine, " Éd. Philippe Picquier, ISBN 2-87-730511-2.

Pour en savoir plus

- Viollet-le-Duc, article " Brouette, " Dictionnaire du mobilier, Paris, 1872, t.I.

- Marquis de Camarasa, " Causeries brouettiques. " Notes, croquis, schémas, dessins pour un traité historique, bibliographique, étymologique, philologique, théorique, comparatif, technique, philosophique, politique, artistique, critique, sportif, touristique et pittoresque de la brouette, Madrid, 1925.

- J.M. Massa, " La Brouette, " Techniques et Civilisations, 1952, t.II, pp.93-95.

- Frieda Van Tyghem, Op en Om, de Middeleeuwse Bouwerf, Bruxelles, 1966, 2 vol., dont un de planches.