Réseau express régional d'Île-de-France - Définition

| Transports en commun franciliens |

|---|

|

| Métro |

| 1 · 2 · 3 · 3bis · 4 · 5 · 6 · 7 · 7bis · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 |

| RER |

| A · B · C · D · E |

| Transilien |

| Est (P) · Lyon (R) · Nord (H, K) · Montparnasse (N) · Saint?Lazare (L, J, U) |

| Tramway |

| T1 · T2 · T3 · T4 Châtillon ? Viroflay · Tram'y · St?Denis ? Sarcelles . Villejuif - Athis-Mons |

| Bus |

| RATP · Noctilien · Optile |

| Lignes spéciales |

| Funiculaire de Montmartre · Orlyval · CDGVAL · CDG Express |

| Projets |

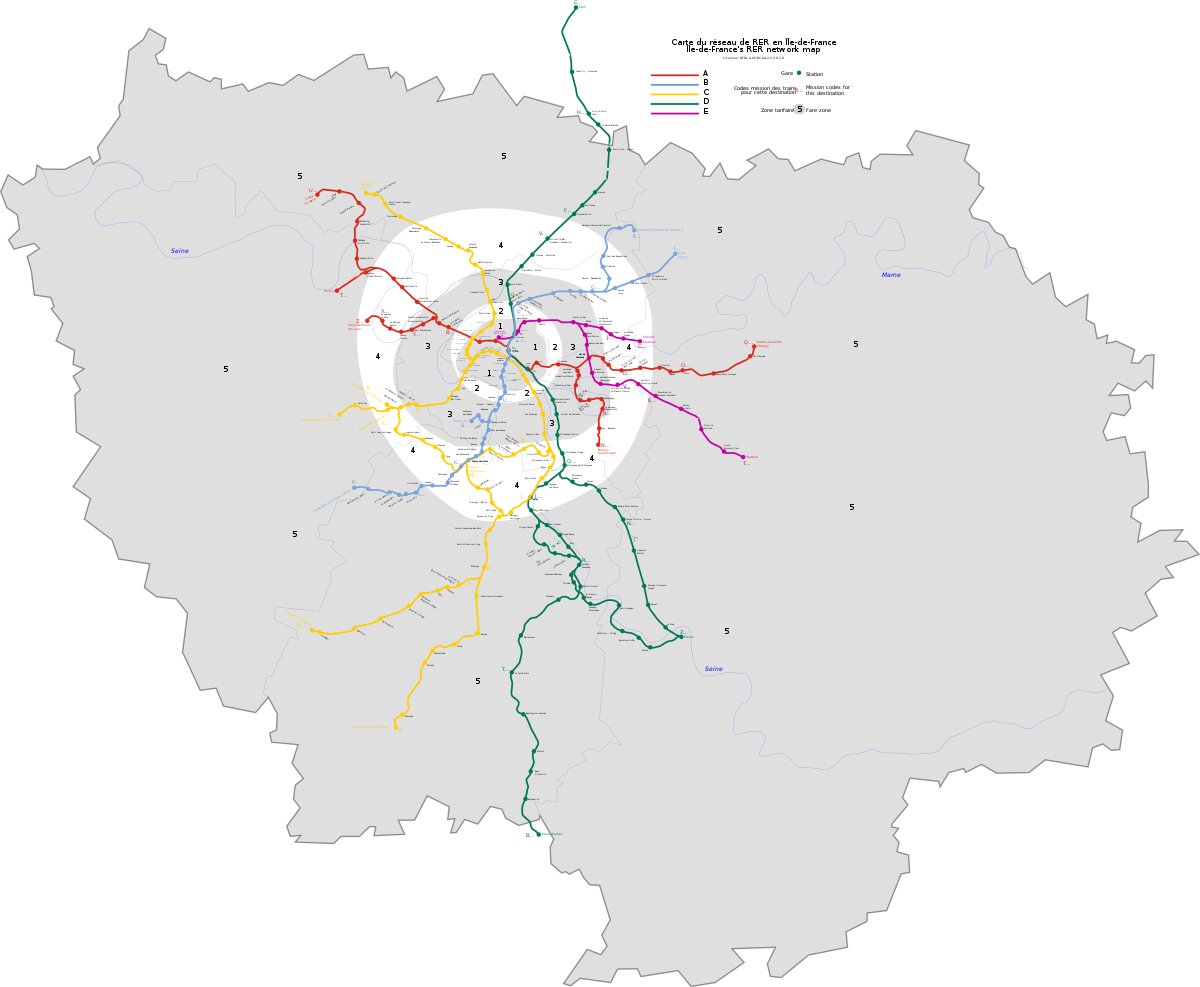

Le réseau express régional d'Île-de-France, couramment appelé RER en France, est un réseau ferroviaire de transport en commun desservant Paris et son agglomération.

Description

Le RER est un moyen de transport ferré hybride consistant en l'intégration de lignes de banlieue pré-existantes à un réseau souterrain moderne traversant le centre-ville. L’ensemble du réseau est exploité avec des services fréquents et cadencés. Il s'agit d’assurer en heures creuses une desserte aux dix minutes ou au quart d’heure dans une zone de 15 à 20 kilomètres environ et aux vingt minutes ou à la demi-heure dans celle de 40 à 50 kilomètres environ autour de Paris. Ces fréquences sont généralement doublées aux heures de pointe. À l'intérieur de Paris intra muros, le RER est utilisé comme un réseau express offrant de multiples correspondances avec le métro. L'essentiel de la partie centrale du RER a été le fruit d'un effort massif d'ingénierie civile et de financement entre 1962 et 1977, date officielle de l'inauguration du réseau. Elle comprend des stations plus profondes et spacieuses que celles du métro.

En 2007, le RER compte cinq lignes : A, B, C, D et E. Il dessert actuellement 246 points d'arrêt sur 571 km de voies. Près de 60 kilomètres de ce réseau sont souterrains, principalement dans sa partie centrale. 33 points d'arrêt sont desservis à l'intérieur de Paris intra-muros. Le réseau du RER continue son expansion aujourd'hui, la ligne E a ainsi été inaugurée en 1999.

Du fait de son aspect hybride, le RER présente la particularité d'être exploité sur certains tronçons par la RATP et sur d'autres par la SNCF. On désigne sous le nom d'" interconnexion " les points où le train passe d'un exploitant à un autre. Des réseaux reprenant le même concept existent ou sont en projet dans d'autres régions : région bruxelloise, ou régions proches de grandes villes suisses (S-Bahn en allemand).

En argot, le RER a parfois été dénommé " Reu-Reu " ou " Reur ".

Histoire

Les origines

Le RER d’Île-de-France est né d'une double problématique, affirmée dès les débuts du XXe siècle : relier entre elles les différentes gares parisiennes, et simplifier les échanges pendulaires Paris-banlieue en supprimant les ruptures de charge aux gares.

Les origines du RER peuvent être trouvées dans le plan de Ruhlmann-Langewin en 1936 de la CMP (Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris) pour un métro express régional à grand gabarit. Premier acte concret, la ligne de Sceaux est rétrocédée à la CMP par le PO en 1938 après une importante modernisation (électrification, BAL, quais hauts...).

Ce plan est ressorti après-guerre par le successeur de la CMP, la RATP, durant les années 1950. En 1960, un comité interministériel lance la construction d'une ligne ferroviaire est-ouest à grand gabarit. À l'origine de l'idée, c'est tout naturellement la RATP qui fut chargée d'exploitée la nouvelle ligne alors que la SNCF lui céda les lignes de Saint-Germain-en-Laye à l'ouest et de Vincennes à l'est afin de constituer cette nouvelle ligne.

Il fallut attendre le Schéma directeur de 1965, le premier du genre, pour qu'un véritable réseau régional soir imaginé. Le réseau de RER projeté desservait les villes nouvelles en construction dans la banlieue parisienne et les reliait à la capitale.

La création du réseau

La construction de la première ligne est-ouest a été lancée le 6 juillet 1961 par Robert Buron, Ministre des travaux publics et des Transports, au Pont de Neuilly. L'extension rapide du nouveau quartier d'affaires de La Défense rendit prioritaire la section occidentale du nouvel axe ferroviaire. Elle fût réalisée station après station à travers Paris de 1969 à 1977. Ce n'est que le 12 décembre 1969 que la première nouvelle station — et le nom du RER — fût inaugurée, à Nation sur la section orientale. Cette nouvelle gare entièrement souterraine devint provisoirement le terminus de l'ancienne ligne de Vincennes, limitée à Boissy-Saint-Léger. Quelques semaines plus tard fût ouverte la section occidentale, longtemps attendue, entre Étoile[1] et La Défense. Cette simple navette initiale fût d'abord prolongée vers l'est jusqu'à la nouvelle station Auber le 23 novembre 1971, puis vers l'ouest le 1er octobre 1972 jusqu'à Saint-Germain-en-Laye par sa connexion à l'ancienne ligne de Paris à Saint-Germain-en-Laye (la plus ancienne ligne ferroviaire de France) à Nanterre[2].

La jonction entre les deux sections occidentale et orientale fût réalisée le 9 décembre 1977 par l'ouverture de la station de correspondance Châtelet-les-Halles, jusqu'à laquelle fut prolongée à partir de Luxembourg sur la rive gauche la ligne de Sceaux, créant ainsi un embryon du métro régional projeté. Et c'est également à cette date que fût lancé publiquement le nom de baptême par lettres des lignes (A et B), déjà utilisé officieusement en interne par la RATP. Durant cette première phase, six stations entièrement souterraines et à grand gabarit furent créées[3].

L'extension du réseau

La période 1977-1983 voit l'achèvement de plusieurs opérations de grande ampleur. La SNCF gagna également le droit de créer ses propres itinéraires, qui devinrent les lignes C, D et E du RER.

La transversale rive gauche. Les gares en impasse des Invalides et d'Orsay n'étaient séparées que de 841 mètres. Ainsi dès les années 1930, l'idée de les joindre par un tunnel germa chez la SNCF, mais la Seconde Guerre mondiale puis la reconstruction ne permit pas au projet d'aboutir. Enfin relancée en 1964 par le ministre des Transports, la construction d'un tunnel se révèle délicate vu le site traversé, devant l'Assemblée nationale et le ministère des affaires étrangères, sur la rive gauche de la Seine. La jonction est mise en service le 26 septembre 1979, créant la transversale rive gauche. La ligne de Versailles, largement modernisée à l'occasion (électrification par caténaire) est reliée à la banlieue Paris-austerlitz sous le nom de ligne C du RER. En mai 1980, la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines est à son tour reliée [4].

La desserte ferroviaire de Cergy-Pontoise. La desserte ferroviaire de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, à trente kilomètres au nord-ouest de Paris, voit durant les années 1970 trois projets en compétition : l'aérotrain de l'ingénieur Bertin ; l'antenne dite de La Nancelle, à partir de la gare de Montigny - Beauchamp sur la ligne Paris-Nord - Pontoise ; et une compilation de jonctions diverses avec édification de plusieurs tronçons de 8,4 km au total, dont une nouvelle section terminale, à partir de la gare Saint-Lazare. Ce fut cette dernière proposition qui fût finalement retenue. Elle comprenait la construction d'une section nouvelle de 3400m de Nanterre - Université à Houilles avec viaduc sur la Seine, le passage de trois à cinq voies de la section Houilles - Sartrouville du groupe V de Saint-Lazare avec un saut-de-mouton, l'emprunt de la ligne Achères - Creil avec construction d'une nouvelle gare à achères et mise à double voie du pont sur la Seine, puis un nouveau tronçon de cinq kilomètres traversant l'Oise pour se diriger vers le plateau du Vexin et desservir la gare centrale souterraine de Cergy - Préfecture. Cette nouvelle section est ouverte le 1er avril 1979 après trois années de travaux complexes et exploitée par la SNCF. La ligne est prolongée de quatre kilomètres en septembre 1985 jusqu'à Cergy - Saint-Christophe suivant l'urbanisation de l'agglomération. En concomitance, une correspondance est créée à Conflans Fin d'Oise avec le groupe VI de la banlieue Saint-Lazare[5]. L'antenne de Cergy est intégrée à la ligne A du RER le 29 mai 1988[6]. Le 29 août 1994, un nouveau prolongement de 2400m est ouvert jusqu'à la nouvelle gare de Cergy - Le Haut[7].

La ligne A à Marne-la-Vallée. La branche Noisy-le-Grand - Mont d'Est est prolongée par la RATP de 8 764m en direction de l'est jusqu'à Torcy, accompagnant le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ouverte en décembre 1980, la section n'est exploitée qu'en simple navette dans l'attente de nouveau matériel[8].

Le prolongement au nord de la ligne B. La dernière opération de très grande envergure fût la création de la gare du Nord souterraine qui permit l'achèvement de la ligne B du RER. Située à l'est de la gare de surface le long de la rue du Faubourg-Saint-Denis, la gare souterraine contrairement à celles d'Austerlitz ou de la gare de Lyon, s'est révélée particulièrement complexe à mettre en œuvre, car imposant d'importants remaniements du plan des voies en aval avec création de nombreux sauts-de-mouton afin d'éviter les cisaillements d'itinéraires. Composée de deux demi-gares de 315m de longueur, la gare du Nord souterraine fut mise en service en deux phases à partir de l'hiver 1981. Le 7 juin 1983, la demi-gare ouest est mise en service, ainsi que l'interconnexion de bout en bout de la ligne B[9].

La phase suivante, de 1984 à 1995, fit grandement progresser le réseau, mais fût accomplie de façon moins spectaculaire. Plusieurs sections de ligne en banlieue furent ajoutées à la ligne A initiale mais seulement quatre nouvelles stations furent créées.

Naissance de la VMI. Cette opération majeure est prise en compte par le syndicat des transports parisiens le 28 septembre 1977. Mais vu la contestation engendrée, l'enquête d'utilité publique n'a lieu qu'en 1980. L'exigence de la ville de Saint-Ouen de voir la ligne traverser la commune en souterrain retarde encore le projet, qui est enfin adopté en septembre 1984. Mais les exigences des riverains ont fait tripler la facture en francs constants, retardé les travaux de six ans et rendu le tracé en plan ainsi que le profil de la ligne particulièrement médiocres, loin de la norme appliquée aux nouvelles infrastructures des lignes A et B et prévues à l'origine. Ainsi la vitesse dans les inter-stations est limitée à 60 voire 40 km/h au lieu des 90km/h prévus. Le chantier démarre en 1985 et est achevé en 1988 après de nombreuses difficultés techniques. La nouvelle liaison Vallée de Montmorency - Invalides est enfin mise en service le 25 septembre 1988[10].

La ligne D. L'amorce de cette nouvelle liaison fut créée dès 1987 par le prolongement de trains de la ligne Paris-Nord - Creil jusqu'à la gare de Châtelet - Les Halles. Mais l'interconnexion des réseaux nord et sud-est dût attendre la construction de deux tunnels à sens unique entre Châtelet et Gare de Lyon, l'idée originelle de faire circuler les rames de la ligne D dans le tunnel de la ligne A se révélant impossible vu la densité du trafic. Les travaux furent mis en chantier en 1992 et achevés en 1995 permettant la création de la ligne D interconnectée[11].

La ligne E, reliant la banlieue Est à la gare Saint-Lazare est la plus récente des lignes de RER. Projeté à la fin des années 1980 afin essentiellement de soulager la ligne A d'une partie de son trafic, le projet EOLE, pour " Est-Ouest-Liaison Express ", est mis en chantier en 1993. La profondeur de la ligne est particulièrement importante vu l'encombrement du sous-sol parisien : entre 25 et 45 mètres sous la surface ; elle est autorisée à 80km/h. Sur cette dernière, deux gares sont comparables à l'audace de celles des années 1970 et sont particulièrement soignées : Magenta et Haussmann - Saint-Lazare. La nouvelle ligne est ouverte le 14 juillet 1999[12]. Le branche de Tournan est intégrée à la ligne le 14 décembre 2003.

Le financement

Deux aspects de la progression du RER durant les années 1960 et 70 sont particulièrement remarquables. Le premier est l'échelle spectaculaire et la dépense globale de l'entreprise. Par exemple, deux milliards de francs ont été accordés au projet au seul budget de 1973. Cela correspond grossièrement à 1,37 milliards d'euros de 2005.

Cette dépense conséquente s'explique en partie par le versement transport, un léger impôt assis sur la masse salariale des entreprises de la région qui profitent de l'énorme marché de l'emploi mis à leur disposition grace au RER[13]. Cette invention singulièrement française fut créée par une loi de juin 1971 et a constitué depuis une source permanente de revenus pour l'investissement de transport en Île-de-France.

Deuxièmement, il est saisissant comme peu de consultations publiques ont eut lieu pour financer de telles dépenses et innovations fiscales. Contrairement au vif débat public qui a accompagné la construction du métro soixante-dix ans auparavant, le RER a rencontré peu d'écho médiatique et a été essentiellement décidé dans les salons feutrés des cabinets ministériels. La volonté et même l'idéalisme d'une poignée d'hommes — notamment Pierre Giraudet, directeur général de la RATP — furent décisifs dans l'action de persuasion des ministres afin d'accorder les crédits nécessaires. C'est aussi la conséquence du front uni présenté par la RATP et la SNCF et de leur capacité à rester dans les limites des budgets accordés. Étant donné le succès actuel du RER, on peut probablement considérer rétrospectivement ces dépenses considérables comme un bon investissement.

Aujourd'hui

Quarante ans après, le réseau de RER est quasiment achevé, non sans avoir subi quelques modifications par rapport au projet de départ. En 2007, il comporte cinq lignes : A, B, C, D et E. Des grandes gares SNCF parisiennes, la gare Montparnasse reste la seule non desservie par une ligne de RER[14] ; cependant, la ligne de TGV qui y arrive est interconnectée en amont au nœud de Massy - Palaiseau.

En fait il s'agit pour l'essentiel de lignes SNCF. Dans une première phase, l’État a transféré l'exploitation de lignes SNCF à la RATP (ligne de Sceaux, ligne de Saint-Germain-en-Laye, ligne de Boissy-Saint-Léger), puis, dans une seconde phase, la SNCF a conservé l'exploitation des lignes restantes en les raccordant au réseau express. Seuls le tronçon central de la ligne A (La Défense-Vincennes) et celui de la ligne B (Gare du Nord-Châtelet-Denfert-Rochereau) ont été construits par la RATP.

Cela explique que les trains du RER circulent à gauche, comme sur la quasi-totalité du réseau SNCF. Alors que les rames du métro de Paris roulent à droite.

Un autre aspect intéressant est le rapport entre le RER et du métro. L'axe de la ligne A avait été choisi primitivement pour décharger la ligne 1 du métro entre les stations Charles de Gaulle - Étoile et Nation, axe le plus saturé du réseau. Cependant la nouvelle ligne de RER étant beaucoup plus rapide et desservant la banlieue, elle attira très vite autant de voyageurs au point d'atteindre elle-même la saturation. On peut remarquer dans une moindre mesure le même phénomène entre Châtelet - Les Halles et la gare du Nord sur la ligne 4 du métro.

Les lignes du RER d’Île-de-France

Les cinq lignes du réseau totalisent 571 km de voies, dont 60 kilomètres en souterrain (principalement dans sa partie centrale). Elles desservent 246 points d'arrêt, dont 33 à Paris.

| Ligne | Couleur | Année de mise en service |

Nombre de gares |

Longueur | Distance moyenne entre 2 gares |

Exploitant(s) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| RER A | rouge | 1969 | 46 | 109 km | 2 359 m | RATP / SNCF |

| RER B | bleu | 1977 | 47 | 80 km | 1 702 m | RATP / SNCF |

| RER C | jaune | 1979 | 86 | 186 km | 2 158 m | SNCF |

| RER D | vert | 1987 | 46 | 145 km | 3 154 m | SNCF |

| RER E | rose | 1999 | 21 | 52 km | 2 490 m | SNCF |

Cartes

L'avenir

Les quatre lignes initiales sont à ce jour achevées. Néanmoins deux chantiers importants sont programmés à terme : l'extension du RER E à l'ouest et le doublement du tunnel Châtelet - Les Halles - Gare du Nord.

L'achèvement de la ligne E

Prévue à l'origine pour relier les banlieues Est et Ouest afin de désengorger la ligne A fortement saturée, la ligne E est restée depuis son achèvement en juillet 1999 une simple extension dans Paris de la banlieue Est. Deux projets sont en lice afin de finaliser la ligne : un court tunnel entre Haussmann - Saint-Lazare et les voies du réseau Saint-Lazare à Pont-Cardinet ou un tunnel de dix kilomètres entre Haussmann - Saint-Lazare et La Défense via Pereire - Levallois, proposé par l'EPAD. Aucun de ces projets ne devrait voir le jour avant au moins 2015.

Doublement du tunnel Châtelet - Gare du Nord

Proposition d'une future ligne F

Une ligne F a été proposée dès le Schéma directeur de 1965, mais elle n'a jamais été réalisée pour différentes raisons :

- dans un premier temps, les remaniements du projet de RER initial ont conduit à préférer le tracé actuel de la ligne B comme ligne nord-sud ;

- ensuite, une ligne de substitution avait été créée en opérant la jonction des anciennes lignes 13 et 14 par une nouvelle liaison Saint-Lazare à Invalides.

En 2005, la nouvelle ligne 13 est saturée, ce qui conduit à envisager une liaison à grand gabarit entre les deux gares Saint-Lazare et Montparnasse. Sa réalisation, bien que programmée au Schéma Directeur Régional de 1992, ne figure pas au Contrat de Plan 2000-2006, et demeure actuellement à l'état de projet.

Dans le projet initial, cette ligne F devait relier Argenteuil à Rambouillet en utilisant les voies existantes des réseaux Saint-Lazare et Montparnasse. Un nouveau tunnel aurait été percé entre ces 2 gares, et un nouveau hall de gare aux Invalides aurait été créé.

Devant les défauts du tracé initial (coût du tronçon central, desserte en quasi-boucle des banlieues Ouest et Sud-Ouest), un tracé alternatif a été proposé en intégrant l'actuelle ligne E à une grande transversale Nord-Est/Sud-Ouest.

Matériel roulant

Le matériel roulant du RER se répartit de fait en trois catégories : le matériel RATP utilisé sur la ligne A, le matériel d'interconnexion utilisé sur les lignes A et B et le matériel exclusivement SNCF utilisé sur les lignes C, D et E.

| Matériel roulant du RER d'Île-de-France | |||||||

| Passé | Z 3400 · Z 23000 · MI 88 | ||||||

| Présent | MS 61 · Z 5300 · Z 8100 / MI 79 / MI 84 · Z 5600 · Z 8800 · Z 20500 · MI 2N / Altéo / Z 22500 · Z 20900 | ||||||

| Futur | |||||||

Impact socio-économique

L'impact social et économique du RER est difficile à estimer. Les temps de parcours, particulièrement sur les axes est-ouest et nord-sud, ont été réduits de façon spectaculaire. Grâce à la gare centrale de correspondance de Châtelet - Les Halles, même les voyages en diagonale d'une ligne à l'autre sont plus rapides qu'avec les correspondances antérieures via le réseau du métro. De ce fait, le réseau a rencontré un extraordinaire succès populaire depuis son ouverture.

Mais aspect pervers de ce succès, les lignes A et B ont été assez rapidement saturées, excédant de loin toutes les espérances de trafic : jusqu'à 55 000 passagers par heure et par sens sur la ligne A, la plus saturée, chiffre le plus élevé au Monde à l'extérieur du Japon.

Malgré des fréquences de desserte proches des deux minutes sur le tronçon central de la ligne A, rendues possibles par l'installation d'un nouveau système de signalisation en 1989 (SACEM) et l'introduction partielle de trains à deux niveaux (MI2N) depuis 1998, la ligne A reste particulièrement saturée aux heures de pointe.

Alors que le métro ainsi que les transports de surface souffrent également d'une relative saturation de nos jours (et sont significativement plus lents), l'apport du RER à l'économie de la région Île-de-France ne peut être contesté.

Utilisé pour des voyages de loisir, le RER ne représente pas moins qu'une révolution. En rapprochant des banlieues éloignées du centre de Paris, le réseau a significativement aidé la réintégration d'une capitale traditionnellement " insulaire " avec sa périphérie. On peut constater l'évidence de cet impact social à Châtelet - Les Halles, dont le quartier est à l'heure actuelle largement fréquenté par les habitants de la banlieue en soirées et les week-ends.