Vénus (planète) - Définition

|

|

|

Les nuages de Vénus vus par la sonde Venus Orbiter |

|

| Caractéristiques orbitales (Époque J2000.0) |

|

|---|---|

| Demi-grand axe | 108 208 926 km (0,723332 ua) |

| Aphélie | 108 942 109 km (0,72823128 ua) |

| Périhélie | 107 476 259 km (0,71843270 ua) |

| Circonférence orbitale | 680 000 000 km (4,545 ua) |

| Excentricité | 0,00677323 |

| Période de révolution | 224,70096 d |

| Période synodique | 583,92108 d |

| Vitesse orbitale moyenne | 35,021 km/s |

| Vitesse orbitale maximale | 35,26 km/s |

| Vitesse orbitale minimale | 34,79 km/s |

| Inclinaison | 3,39471° |

| Nœud ascendant | 76,67069° |

| Argument du périhélie | 54,85229° |

| Satellites | Aucun |

| Caractéristiques physiques | |

| Rayon équatorial | 6 051,8 km (0,95 Terre) |

| Rayon polaire | 6 051,8 km (0,95 Terre) |

| Périmètre équatorial | 38 025 km |

| Superficie | 4,60×108 km² (0,902 Terre) |

| Volume | 9,28×1011 km³ (0,857 Terre) |

| Masse | 4,8685×1024 kg (0,815 Terre) |

| Masse volumique moyenne | 5,204×103 kg/m³ |

| Gravité à la surface | 8,87 m/s² (0,904 g) |

| Vitesse de libération | 10,361 km/s |

| Période de rotation (jour sidéral) |

-243,0185 d |

| Vitesse de rotation (à l'équateur) |

6,52 km/h |

| Inclinaison de l'axe | 2,64° |

| Albédo moyen | 0,65 |

| Température de surface |

|

| Caractéristiques de l'atmosphère | |

| Pression atmosphérique | 9,3219×106 Pa |

| Dioxyde de carbone CO2 | ~95,5 % |

| Diazote N2 | 4,5 % |

| Dioxyde de soufre SO2 | 0,015 % |

| Argon Ar | 0,007 % |

| Vapeur d'eau H2O | 0,002 % |

| Monoxyde de carbone CO | 0,0017 % |

| Hélium He | 0,0012 % |

| Néon Ne | 0,0007% |

| Sulfure de carbonyle | trace |

| Acide chlorhydrique HCl | trace |

| Acide fluorhydrique HF | trace |

| Découverte | |

| Découveur | Inconnu |

| Date | Inconnue |

Vénus est la deuxième planète du système solaire. C'est le troisième objet le plus brillant du ciel, après le Soleil et la Lune ; donc très facile à repérer parmi les étoiles.

On peut observer des phases comme pour la Lune. Ces observations permirent à Galilée d'affirmer que la théorie héliocentrique de Copernic était vraie.

Nom et symbole

Vénus est nommé selon la déesse éponyme Vénus. Cythère étant une épiclèse homérique d'Aphrodite, l'adjectif cythérien ou cythéréen est parfois utilisé en astronomie (notamment dans astéroïde cythérocroiseur) ou en science-fiction (les cythériens une race de Star Trek).

L'adjectif vénusien a remplacé vénérien qui a une connotation moderne péjorative d'origine médicale.

Les cultures Chinoise, Coréenne, Japonaise et Vietnamienne désignent Vénus sous le nom d'" étoile d'or ", ?? (j?n x?ng), selon la théorie des cinq éléments.

On l'appelle aussi l'" étoile du berger ", car elle peut être visible dans le ciel du matin, avant le lever du Soleil ou dans le ciel du soir, après le coucher de notre étoile. Vénus est associée à vendredi parmi les jours de la semaine.

Son symbole astronomique est un cercle avec une croix pointant vers le bas (unicode 0x2640 : ?). En biologie il est utilisé comme signe pour le sexe femelle.

Le pentagramme fut aussi utilisé comme symbole. Vu de la Terre, les positions successives de Vénus forment approximativement un pentagramme autour du Soleil tous les huit ans.

Caractéristiques

Vénus est une planète dite intérieure et tellurique, la 2e en partant du Soleil. Elle est de taille comparable à celle de la Terre. Selon les observations, Vénus ne possède pas de champ magnétique. En revanche, elle traîne dans son sillage une queue de plasma longue de 45 gigamètres (millions de kilomètres), observée pour la première fois par la sonde SOHO en 1997.

Sœur jumelle de la Terre

Vénus a longtemps (jusqu'en 1960 à peu près) été considérée comme la sœur jumelle de la Terre. En effet, les deux planètes sont très similaires par certains aspects, autant physiques qu'orbitaux :

| Propriétés physiques | Vénus | Terre | Rapport Vénus/Terre |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- Elles sont nées à peu près en même temps dans le même nuage de gaz et de poussière il y a 4,6 milliards d'années ;

- Vénus et la Terre sont toutes deux des planètes internes ;

- Leurs surfaces montrent un terrain diversifié : montagnes, plaines, plateaux élevés, gorges, volcans, arêtes et cratères d'impact ;

- Les deux ont peu de cratères, signe d'une surface relativement jeune ;

- Elles ont une atmosphère avec des nuages denses ;

- Leurs compositions chimiques sont très proches ;

- Vénus est la planète la plus proche de nous...

Du fait de ces similitudes, on a longtemps pensé que, sous ses nuages denses, Vénus pourrait être très proche de la Terre et peut-être même abriter de la vie. Mais Vénus est très différente de la Terre par de nombreux aspects.

Vénus la rétrograde

Vénus tourne autour du Soleil dans le sens direct, comme toutes les autres planètes du système solaire, et la durée de sa révolution est de 224,7 jours (224,70096 jours précisément).

La vitesse de rotation de Vénus est très faible : elle s'effectue en 243 jours (243,0185 jours précisément), alors qu'il ne faut qu'un jour à la Terre pour effectuer une rotation complète. De plus, cette rotation s'effectue dans le sens rétrograde (à l'envers, par rapport à la Terre et à la plupart des autres planètes).

Ainsi, la planète met 243 jours pour tourner sur elle-même contre 224,7 jours pour tourner autour du Soleil : une année vénusienne comprend ainsi un peu moins d'un jour (sidéral) vénusien (0,924 jour exactement).

Les causes de cette rotation rétrograde sont encore mal comprises. L'explication la plus probable est une collision gigantesque avec un autre corps de grande taille, pendant la phase de formation des planètes. Nous verrons un problème semblable pour Uranus. L'atmosphère vénusienne aurait aussi joué un rôle (voir plus bas).

Cette rotation rétrograde est très lente, qui conjuguée à la valeur de son année, produit des jours (solaires) bien plus courts que son jour sidéral, alors qu'ils sont plus longs pour les planètes avec une rotation antérograde : par exemple, la Terre a un jour solaire (moyen) de 24h et un jour sidéral de 23h 56min 4,09s.

Sur Vénus le jour solaire fait un peu moins de la moitié du jour sidéral : soit 116 jours terrestres et 3/4 (116d 18h). Ce qui fait un peu plus de 2 jours solaires complets en un seul jour sidéral. Les journées et les nuits vénusiennes s'étendent tout de même sur près de 2 mois terrestres : 58d 9h (terrestres). Bien que l'épaisse atmosphère doive produire des aurores et des crépuscules très progressifs.

Il est à noter que les jours solaires vénusiens sont tels que Vénus nous présente la même face lors de chaque conjonction inférieure : Vénus dans l'axe Terre-Soleil ; la Terre en opposition vénusienne. En effet, la période entre 2 conjonctions inférieures se déroule sur 5 jours solaires vénusiens (une "semaine vénusienne" en quelque sorte) : cette révolution synodique de Vénus (vue de la Terre) fait 584 jours (583,92108 jours exactement) ; soit (très près) de 5 x 116,7505 jours.

Il a été discuté de cette synchronisation Terre-Vénus (des deux principales planètes telluriques) mais il semblerait bien que l'influence des marées terrestres sur Vénus soit trop ténue pour s'imposer, d'autant qu'elle n'est pas exacte : 583,92108/116,7505=5,0014 pas exactemement 5. Tandis que le verrouillage gravitationnel de la Lune sur la Terre (1:1) ou de la rotation de Mercure sur sa révolution (3:2) sont exacts et stabilisés.

Atmosphère

L’atmosphère vénusienne peut grossièrement se diviser en trois parties :

- la basse atmosphère (lower haze region), entre 0 et 48 km d’altitude, qui est relativement éclairée. Le soleil n’y est visible que sous la forme d’un halo orangé dans les nuages ;

- la couche nuageuse (cloud region), épaisse (près de 37 km). Ces nuages s’étendent entre 31 et 68 km d’altitude (rappelons que nos nuages culminent à 10 km). Cette couche nuageuse opaque réfléchit la lumière solaire, ce qui explique la brillance de Vénus et empêche d'observer directement le sol vénusien depuis la Terre. La couche nuageuse peut se subdiviser en trois autres couches :

-

- la couche inférieure ou basse (lower cloud region), de 31 à 51 km. De 31 à 48 km d’altitude, l’atmosphère est qualifiée de " brumeuse " à cause de la faible quantité de particules d’acide sulfurique qu’elle contient. Ces nuages d'acide sulfurique sont visibles depuis le sol comme des rubans de vapeur jaunis par l'acide qu'ils contiennent. De 48 à 51 km d’altitude, se trouve la couche la plus dense de l’atmosphère vénusienne, où domine principalement de grosses particules de soufre (liquides comme solides) ;

-

- la couche centrale ou principale (middle cloud region) de 51 à 52 km d’altitude, relativement claire ;

-

- la couche supérieure ou haute (upper cloud region), de 52 à 68 km d’altitude. De 52 à 58 km d’altitude, elle consiste notamment en des gouttelettes d’acides sulfuriques et chlorhydrique ainsi que des particules de soufre (liquides comme solides). Les gouttelettes d'acide sulfurique sont en solution aqueuse, constituées à 75 % d'acide sulfurique et à 25 % d'eau. Enfin, la plus haute partie de la couche supérieure, de 58 à 68 km d’altitude, consisterait en une brume de cristaux de glace ou de vapeur d'eau. Ce sont ces cristaux de glace qui donnent à Vénus son apparence si " laiteuse " depuis la Terre ;

- la haute atmosphère (upper haze region), entre 68 et 90 km d’altitude, qui est tout à fait claire.

Composition atmosphérique

La composition atmosphérique de Vénus varie selon la couche atmosphérique concernée : la basse atmosphère, la couche nuageuse et la haute atmosphère :

- la composition de la basse atmosphère, plus hétérogène, est décrite dans le tableau qui suit. Le dioxyde de carbone y domine tout de même ;

| Élément ou molécule | Pourcentage dans la basse atmosphère (en dessous des nuages) |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- la couche nuageuse, nous l’avons vu plus haut, présente notamment du dioxyde de soufre et de l’eau (à l’état solide comme gazeux) ainsi que de l’acide sulfurique à l’état liquide. Le dioxyde de carbone y domine toujours ;

- la composition de la haute atmosphère consiste principalement en une molécule : le dioxyde de carbone, qui y est majoritaire à plus de 96 %. On y trouve aussi des traces de diazote et de monoxyde de carbone.

Remarques :

- Il n'y a que peu d'ozone présente dans l'atmosphère vénusienne et donc aucune stratosphère.

- De même, la thermosphère y est beaucoup plus froide que sur la Terre : le dioxygène étant quasiment absent, l'ultraviolet solaire n'est donc pas absorbé dans cette couche.

Climat

Vénus présente un climat infernal dû à de nombreux facteurs. Elle est aussi la planète la plus chaude de notre systeme solaire

Eau

(Attention : ce paragraphe devra prochainement révisé. Les premiers résultats (2006) de la sonde Vénus express en orbite autour de Vénus, montrent qu'il y a eu peu d'eau sur Vénus. Ces résultats demandent encore à être analysés).

Comme la Terre, Vénus possédait autrefois de grandes quantités d’eau (on parle d’océans) ; cependant celles-ci se sont complètement évaporées du fait de la proximité de Vénus par rapport au Soleil (Vénus est 1,38 fois plus proche du Soleil que la Terre) et reçoit ainsi presque 2 fois (1,91) le flux énergétique reçu par la Terre. La vapeur d'eau, un agent connu de l'effet de serre extrêmement actif (elle contribue pour 25 % à l'effet de serre vénusien), a fait s'emballer le climat vénusien. Maintenant, le climat de Vénus est très sec.

La vapeur d'eau a dû être dissociée par le rayonnement ultraviolet solaire, comme cela se produit encore actuellement.

- L'hydrogène issu de cette décomposition a été rapidement évacué par le vent solaire, perdu à jamais. Le deutérium, isotope lourd de l'hydrogène, s'échappant moins vite il s'est ainsi concentré relativement à l'hydrogène.

- L'oxygène produit en même temps est resté sur la planète, et s'est combiné avec les roches de la croûte, d'autant mieux en raison des hautes températures de surface.

De plus, la croûte vénusienne a dû se dessécher en profondeur, la vapeur d'eau présente actuellement doit être issue de ce dégazage résiduel. Cela a dû empêcher l'apparition d'une tectonique des plaques de type terrestre, qui aurait pu se produire sur Vénus si elle avait connu (et continué à avoir) un climat de type terrestre avec des océans. En effet, sur Terre la croûte est constamment hydratée (et refroidie) à ses dorsales par l'eau des océans. En l'absence d'eau et avec des températures élevées, la croûte vénusienne ne peut avoir de subduction, Vénus a donc développé une tectonique à plaque unique.

La Terre aurait pu subir exactement le même sort que Vénus si elle avait été plus proche du Soleil de seulement un dixième de sa distance actuelle (soit environ 15 millions de km). Inversement, si Vénus avait évolué sur l’orbite de la Terre, alors elle aurait certainement, comme notre planète, accueilli la vie.[réf. nécessaire]

Nous pouvons apprendre beaucoup sur la Terre en étudiant pourquoi sa sœur jumelle Vénus a évolué si différemment. En effet, comprendre cette évolution permettrait de mieux cerner le réchauffement climatique terrestre, et c'est un objectif des plus importants dans l'exploration de cette planète. Ce qui est le but principal de l'actuelle mission de la sonde de l'ESA Vénus Express.

Pression atmosphérique

La pression atmosphérique à la surface de Vénus est d’environ 90 atmosphères terrestres. Elle est en fait équivalente à la pression qui règne à près d'1 km de profondeur dans les océans.

Cette pression monumentale est la conséquence de l'extrême effet de serre qui a desséché toute la planète et empêche ainsi la formation des carbonates, qui sur Terre retiennent une quantité équivalente de CO2 dans sa croûte. Ce qui explique l’omniprésence du dioxyde de carbone dans l'atmosphère vénusienne.

Température

D’après le tableau qui suit, on remarque tout de suite que la température à la surface de Vénus est très élevée et ne varie que très peu (voir super-rotation pour l'explication).

| Température en degrés Celsius | Température en kelvin | |

|---|---|---|

| Température radiative apparente (depuis l'espace) |

|

|

| Surcroît de température dû à l'effet de serre |

|

|

| Température moyenne (au sol) |

|

|

| Température maximale |

|

|

| Température minimale |

|

|

Ces températures incroyables ne résultent pas directement de la proximité du Soleil : en fait, l'épaisse couche nuageuse vénusienne réfléchit près de 65 % de la lumière (solaire) incidente. Ainsi, le flux net d'énergie solaire au niveau du sol est inférieur à celui reçu par la Terre (voir tableau suivant).

| Vénus | Terre | |

|---|---|---|

| Constante solaire | 2620 W/m2 | 1367 W/m2 |

| Flux net d'énergie solaire en surface | 367 W/m2 | 842 W/m2 |

Cette température exceptionnelle est en fait la conséquence d'un effet de serre résultant non pas du dioxyde de carbone comme on pourrait d'abord le penser, mais bien des constituants en très faibles quantités dans l'atmosphère tels que le dioxyde de soufre et la vapeur d'eau.[réf. nécessaire]

- Le CO2 est bien un gaz à effet de serre, dans un large spectre, de plus on a à faire à une atmosphère dense (épaisse) et non pas à une pression partielle faible comme pour la Terre ou Mars.

La faible partie du rayonnement solaire (dont l'intensité est maximale vers 500 nm ; domaine visible) qui atteint le sol après avoir traversé la couche nuageuse est réémise dans le domaine infrarouge. Or le domaine infrarouge correspondant au maximum d'émission thermique pour un corps à la température de la surface et de la basse atmosphère de Vénus ne peut être piégé efficacement par le dioxyde de carbone, qui présente des fenêtres de transmission trop larges. Par contre, le dioxyde de soufre et la vapeur d'eau provenants du dégazage résiduel, bien qu'en très faibles quantités, absorbent bien les radiations dans ce domaine de longueurs d'onde, de même que les fines particules d'acide sulfurique qui constituent les nuages.

L'effet de serre dû à l'atmosphère vénusienne est ainsi de près de 505°C contre seulement 33°C pour la Terre. C'est pourquoi la surface vénusienne est actuellement plus chaude que celle de Mercure, bien que Vénus soit presque deux fois (1,869) plus éloignée du Soleil que Mercure.

Pluies n'atteignant jamais le sol

À titre d’anecdote, il faut savoir que les fréquentes pluies vénusiennes d’acide sulfurique n’atteignent jamais le sol. Parties entre 48 et 58 km d’altitude (donc de la couche nuageuse), ces gouttes d'acide, arrivées à environ 30 km d’altitude, vont rencontrer des températures telles qu'elles finissent par s'évaporer. Les gaz issus de l'évaporation remontent alors pour réalimenter les nuages. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les pluies d’acide de Vénus ne sont donc pas un facteur majeur d’érosion de la planète.

En effet, l'acide sulfurique (solution aqueuse de sulfure d'hydrogène) s'évapore vers 300°C ; mais vers cette température il se décompose en eau et en dioxyde de soufre. Ce sont ces gaz qui sont produits par les gouttes au dessus de 300°C, donc bien avant d'arriver au sol (à 470°C).

Super-rotation de l'atmosphère

La couche nuageuse vénusienne effectue une rotation complète (le tour de la planète) en 4,2 jours. Ce mouvement de convection naturelle, qui s'effectue d'est en ouest, est appelé super-rotation. Le mouvement de super-rotation s’amorce vers 10 km d'altitude, puis s’amplifie régulièrement jusqu’à 65 km, où les vents à l'équateur atteignent des vitesses de l'ordre de 540 km/h. À partir de là, la vitesse des vents décroît pour s’annuler vers 95 km.

L’atmosphère de Vénus (en tout cas la couche nuageuse) tourne donc plus de cinquante fois plus vite que le sol. Cette super-rotation a probablement influé la rotation (rétrograde?) de Vénus. En effet, la masse atmosphérique de Vénus est de l'ordre du dix-millième de la masse de la planète. Il y aurait eu un échange de vitesse entre la planète et son atmosphère pour conserver le moment cinétique total.

Ainsi, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la température est quasiment constante et uniforme à la surface de toute la planète (sur la face éclairée comme sur la face cachée), assurée par les vents qui balayent toute la planète et permettent une répartition uniforme de la chaleur. Ceci explique donc le si faible écart entre les températures observables (voir tableau plus haut). Ainsi, pendant les nuits vénusiennes d’environ 58 jours (terrestres), la température diminue très peu. Si la température de surface vénusienne varie très peu, il n'en est pas de même en altitude, où l'atmosphère est beaucoup plus légère : à 100 km, la température varie quand même de +27°C le jour à -143°C la nuit.

Il faut aussi préciser que la masse énorme de l'atmosphère vénusienne doit imposer une grande inertie thermique, expliquant en grande partie cette uniformité de la température sur la surface de la planète. Un peu comme l'eau des océans sur Terre. D'ailleurs la masse de l'atmosphère vénusienne avoisine les 500 millions de milliards de tonnes (voir rapport de la masse vénusienne, 2 paragraphes avant) soit environ 100 fois celle de la Terre, plus du tiers de la masse des océans terrestres.

Au niveau de la surface par contre, les vents sont quasi nuls et ne dépassent pas les quelques km/h. Ils sont néanmoins responsables, tout comme la composition corrosive de l'atmosphère, d'une certaine érosion comparable à celle d’une rivière. Il faut se rappeler que l'atmosphère vénusienne a une densité voisine d'un dixième de celle de l'eau, à la surface de Vénus.

Orage

Le ciel vénusien serait zébré d'éclairs rouges (jusqu'à 25 par seconde). La sonde Pioneer-Venus y a même enregistré le grondement quasiment permanent du tonnerre, grondement constant causé par une atmosphère vénusienne très dense et qui augmente donc la propagation du son.

Lorsque la sonde Cassini-Huygens a survolé à deux reprises Vénus avant de partir pour Saturne, on enregistra toutes les émissions provenant de Vénus afin de déceler d'éventuelles décharges électriques. Mais absolument rien ne fut détecté. Trois hypothèses sont actuellement admises : soit il n’y a finalement pas d’éclairs d’orage dans l’atmosphère de Vénus, soit ils sont cent fois plus faibles que sur Terre (et n’ont donc pas pu être enregistrés), soit ils sont extrêmement rares et ne se sont pas produits lors des survols de la sonde.

Les scientifiques déclarent que l'absence d'éclair n'est pas une surprise. En effet, les décharges électriques sont créées par des mouvements verticaux des masses nuageuses. Or l’on a vu plus haut que la circulation atmosphérique vénusienne s'effectue surtout de façon horizontale.

Relief

Vénus a un niveau moyen fixé à 6051,84 km. Globalement, Vénus est une planète relativement peu accidentée avec un relief assez plat : à peu près 80 % de sa surface ne dépasse pas les 500 m par rapport au niveau moyen. Cette surface se caractérise par des reliefs tout à fait différents.

La surface vénusienne est principalement occupée par de douces et vastes plaines (à 70 %), dont les ondulations ne dépassent pas les 1000 m d'amplitude. Vénus revêt ainsi la forme d'une enveloppe au relief relativement plat et homogène. Ces vastes plaines ont été baptisées de Planitiae : certaines plaines portent d’ailleurs un nom, comme l’Atalanta Planitia, la Guinevere Planitia ou la Lavinia Planitia. De plus, ces immenses plaines sont parsemées de grands bassins (de 400 à 600 km de diamètre) peu profonds (200 à 700 m) qui seraient des vestiges de cratères anciens ;

La surface de Vénus est dominée par de nombreux plateaux et montagnes (à 10 %). Deux plateaux gigantesques (baptisé chacun Terra), semblables à nos plaques continentales, se détachent :

- LIshtar Terra, dans l’hémisphère nord de Vénus (situé à la latitude 70°N). Ses dimensions sont celles de l’Australie. Il mesure en effet 1000 km de long sur 1500 km de large. S’y trouvent, à l’est du plateau, les plus hautes montagnes de Vénus (plus de 9000 m), surplombées par le mont (et volcan) Maxwell qui culmine à 11 800 m pour une circonférence de 750 km. Dans sa partie centrale et plus à l’ouest, s’y trouve un plateau surélevé, Laksmi Planum, qui domine de 3000 à 4000 m les plaines voisinantes. Laksmi Planum est un immense plateau de 2 500 km de diamètre, soit trois fois le plateau tibétain ;

- Aphrodite Terra au sud de l’équateur vénusien. Ce gigantesque plateau est de la taille de l'Amérique du sud et mesure environ 15 000 km de long. Des massifs montagneux y culminent à 9000 m à l'ouest (le Maat Mons notamment, deuxième plus haut sommet de Vénus avec plus de 9000 m d’altitude) et à 4000 m à l'est. Ce mont est également un volcan qui pourrait être encore en activité, car la sonde Magellan a révélé qu'il était entouré de lave récente ;

- d'autres plateaux se détachent des plaines de Vénus, mais ces derniers sont bien moins importants que les deux plateaux précédents. On notera tout de même l’Alpha Regio, une série de cuvettes, d'arêtes, et de plis qui s'agencent dans toutes les directions et qui a pour altitude moyenne les 4000 m ; la Beta Regio, remarquable puisqu'on y aurait trouvé de hautes formations volcaniques dont les sommets, récents, atteignent les 4000 m d'altitude ;

- des dépressions très profondes, parfois larges de plusieurs centaines de kilomètres, profondes de plusieurs milliers de mètres et long de milliers de kilomètres, sillonnent la surface de la planète (20 % de la surface vénusienne). Ainsi, la partie la plus au nord-ouest d’Aphrodite Terra est une grande vallée de 250 km de large et de 2250 km de long, où se trouve le point le plus bas de Vénus qui descend à 2900 m sous le niveau moyen.

- des structures planétaires rares ont été nommés couronnes. Il s'agit d'énormes ravins circulaires entourant une sorte de plateau.

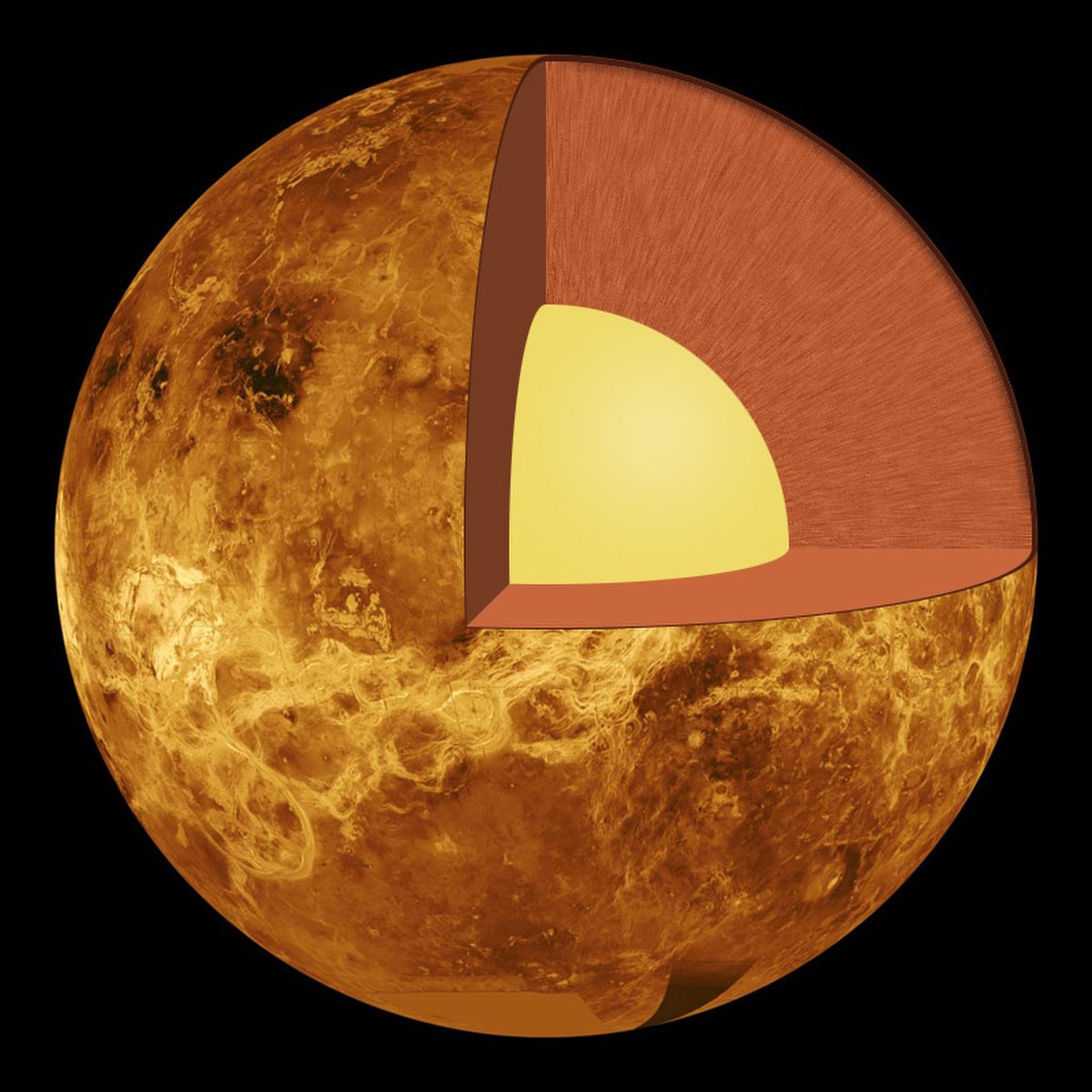

Structure interne

Vénus ressemble à la Terre de par sa taille (6051 km de rayon contre 6378 km pour la Terre) et de par sa densité (5,26 contre 5,52). C'est pourquoi on en a déduit que les deux planètes ont une structure interne comparable.

La croûte, de 20 km d'épaisseur environ, serait plus épaisse que la croûte océanique terrestre (moyenne de 6 km), mais plus fine que notre croûte continentale (moyenne de 30 km). La taille de la croûte vénusienne a été déduite des nombreux épanchements de lave constatés autour des cratères d'impact. Cette croûte ne représenterait que 0,34 % du rayon de la planète et les analyses faites par les différentes sondes Venera ont prouvé que le matériau extérieur de Vénus est semblable au granit et au basalte terrestre (roches silicatées et de métaux). Le système de plaques continentales y serait moins complexe que sur Terre : les roches plus plastiques absorbent fortement les effets de la dérive des continents.

Vénus posséderait un manteau représentant environ 52,66 % du rayon de la planète, composé essentiellement de silicates et d'oxydes de métaux.

Le noyau de Vénus est constitué de deux parties : un noyau externe constitué de fer et de nickel liquides qui représenterait environ 30 % du rayon de la planète ; un noyau interne composé de fer et de nickel solides qui représenterait environ 17 % du rayon de Vénus.

Volcanisme

De nombreuses manifestations comme des points chauds montrent qu'il est encore actif. Un épisode généralisé aurait eu lieu il y a 600 MA.

Transit de Vénus

Voir l'article détaillé Transit de Vénus

Exploration de Vénus

Voir l'article détaillé Exploration de Vénus (en cours de création)

Vénus dans la littérature

Voir l'article détaillé Vénus en littérature

Sources

- Brahic (André), Enfants du Soleil, Odile Jacob, 2000

- Collectif, L'Univers, Université de tous les savoirs, Odile Jacob, 2002

- S. Lewis (Richard), Les découvertes spatiales, Bordas

- Gatland (Kenneth), L'exploration de l'espace, Bordas

- Verger (Fernand), Sourbès-Verger (Isabelle), Ghirardi (Raymond), Atlas de géographie de l'espace, Belin