Satellites naturels de Jupiter - Définition

La planète Jupiter possède 63 satellites naturels connus. La plus grande planète du système solaire s'entoure ainsi du plus grand nombre de satellites par comparaison avec les autres planètes.

Découverte des satellites

Premières découvertes

Les premières lunes de Jupiter furent découvertes en 1610, lorsque Galileo Galilei observa les lunes galiléennes (Io, Europe, Ganymède et Callisto), les quatre grands satellites du système jovien. Il s'agissait de la première observation de lunes autre que celle de la Terre. Il est possible cependant qu'une observation antérieure ait été réalisée en 362 av. J.-C. par l'astronome chinois Gan De [1].

Au cours des quatre siècles suivants, avant l'ère spatiale, huit autres satellites furent découverts : Amalthée (1892) [2], Himalia (1904) [3], Élara (1905) [4], Pasiphaé (1908) [5], Sinopé (1914) [6], Lysithéa et Carmé (1938) [7], et Ananké (1951) [8]. Pendant les années 1970, deux autres satellites furent observés à partir de la Terre : Léda (1974) [9] et Thémisto (1975) [10], qui fut ensuite perdu puis retrouvé en 2000 [11].

Voyager

Avant l'arrivée de sondes spatiales dans l'environnement de Jupiter, 13 satellites étaient donc connus (14 en comptant Thémisto). Les missions Voyager, qui survolèrent le système jovien en 1979, permirent la découverte de trois nouvelles lunes : Métis [12] et Thébé [13] en mars 1979 sur des photographies de Voyager 1, Adrastée en juillet 1979 par Voyager 2 [14].

Dernières découvertes

Entre 1979 et 1999, aucun nouveau satellite de Jupiter ne fut découvert et il fallut attendre des progrès suffisants dans le domaine des détecteurs pour que les observations reprennent.

Le 6 octobre 1999, le programme Spacewatch découvrit ce qui fut initialement considéré comme un nouvel astéroïde, 1999 UX18 mais qui fut rapidement identifié comme une nouvelle lune de Jupiter, Callirrhoé [15].

Un an plus tard, entre le 23 novembre et le 5 décembre 2000, l'équipe de Scott S. Sheppard et David C. Jewitt de l'Université d'Hawaii débuta une campagne systématique de dépistage des petites lunes irrégulières de Jupiter. L'équipe varia au fil du temps, incluant Yanga R. Fernández, Eugene A. Magnier, Scott Dahm, Aaron Evans, Henry H. Hsieh, Karen J. Meech, John L. Tonry, David J. Tholen (tous de l'Université d'Hawaii), Jan Kleyna (Université de Cambridge), Brett James Gladman (Université de Toronto), John J. Kavelaars (Institut Hertzberg d'astrophysique), Jean-Marc Petit (Observatoire de Besançon) et Rhiannon Lynne Allen (Université du Michigan / Université de Colombie Britannique). Elle utilisa des capteurs de photoscope, les plus grands au monde, montés sur deux des treize télescopes situés au sommet de Mauna Kea à Hawaii : le Subaru (8,3 m de diamètre) et le Canada-France-Hawaii (3,6 m).

Les observations de 2000 révèlèrent dix nouvelles lunes, portant le total de satellites à 28 après la redécouverte de Thémisto au début de l'année 2000 : Calycé, Jocaste, Érinomé, Harpalycé, Isonoé, Praxidiké, Mégaclité, Taygèté, Chaldèné et S/2000 J 11 [16].

L'année suivante, du 9 au 11 décembre 2001, onze autres lunes furent découvertes, amenant le total à 39 : Hermippé, Eurydomé, Spondé, Calé, Autonoé, Thyoné, Pasithée, Euanthé, Orthosie, Euporie et Aitné [17].

L'année 2002 fut moins fructueuse et une seule lune, Arché, fut découverte [18]. En revanche, une session d'observation menée du 5 au 9 février 2003 conduira à la découverte de 23 nouveaux satelltes [19] : Eukéladé, S/2003 J 2, S/2003 J 3, S/2003 J 4, S/2003 J 5, Hélicé, Aoédé [20], Hégémone [21], S/2003 J 9, S/2003 J 10, Callichore, S/2003 J 12 [22], Cyllèné, Coré, S/2003 J 15, S/2003 J 16, S/2003 J 17, S/2003 J 18 [23], S/2003 J 19, Carpo [24], Mnémé [25], Telxinoé [26] et S/2003 J 23 [27].

La plupart des 47 satellites découverts après 2000 possèdent des orbites éloignées, excentriques, inclinées et rétrogrades; ils font en moyenne 3 kilomètres de diamètre, le plus grand atteignant à peine 9 km. On pense que ce sont tous des corps astéroïdaux ou cométaires capturés, possiblement fragmentés en plusieurs morceaux.

En 2006, on connaissait 63 lunes à Jupiter, le record du système solaire. Il est possible que d'autres lunes plus petites (moins d'un km de diamètre) restent à découvrir.

Table des satellites

Notez que les satellites extérieurs semblent déroger à la troisième loi de Kepler dans cette liste. Ceci provient de ce que la table est triée par ordre de période moyenne croissante, ce qui est, dans ce cas-ci, différent de l'ordre de distance moyenne croissante : les satellites extérieurs ont des orbites en évolution constante, et les valeurs moyennes ne restent pas en correspondance comme les valeurs instantanées le font.

| Nom | Diamètre (km) |

Masse (kg) |

Rayon orbital (km) |

Période (d) |

Inclinaison (°) |

Excentricité | Groupe |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Métis | 43 | 1,2×1017 | 128 000 | 0,295 | 0,019 | 0,0012 | Amalthée |

| Adrastée | 26×20×16 | 7,5×1015 | 129 000 | 0,298 | 0,054 | 0,0018 | Amalthée |

| Amalthée | 262×146×134 | 2,1×1018 | 181 400 | 0,498 | 0,388 | 0,0031 | Amalthée |

| Thébé | 110×90 | 1,5×1018 | 221 900 | 0,675 | 1,070 | 0,0177 | Amalthée |

| Io | 3 643 | 8,9×1022 | 421 800 | 1,769 | 0,036 | 0,0041 | Lune galiléenne |

| Europe | 3 122 | 4,8×1022 | 671 100 | 3,551 | 0,469 | 0,0094 | Lune galiléenne |

| Ganymède | 5 262 | 1,5×1023 | 1 070 400 | 7,155 | 0,170 | 0,0011 | Lune galiléenne |

| Callisto | 4 821 | 1,1×1023 | 1 882 700 | 16,690 | 0,187 | 0,0074 | Lune galiléenne |

| Thémisto | 8 | 6,9×1014 | 7 284 000 | 130,020 | 43,259 | 0,2426 | Thémisto |

| Léda | 20 | 1,1×1016 | 11 165 000 | 240,920 | 27,457 | 0,1636 | Himalia |

| Himalia | 170 | 6,7×1018 | 11 461 000 | 250,560 | 27,496 | 0,1623 | Himalia |

| Lysithéa | 36 | 6,3×1016 | 11 717 000 | 259,200 | 28,302 | 0,1124 | Himalia |

| Élara | 86 | 8,7×1017 | 11 741 000 | 259,640 | 26,627 | 0,2174 | Himalia |

| S/2003 J 11 | 4 | 9,0×1013 | 12 555 000 | 286,950 | 28,273 | 0,2484 | Himalia |

| Carpo | 3 | 4,5×1013 | 16 989 000 | 456,100 | 51,395 | 0,4297 | ? |

| S/2003 J 12 | 1 | 1,5×1012 | 17 582 000 | 489,500 | 151,140 | 0,5095 | ? |

| Euporie | 2 | 1,5×1013 | 19 304 000 | 550,740 | 145,767 | 0,1432 | Ananké ? |

| S/2003 J 3 | 2 | 1,5×1013 | 20 221 000 | 583,880 | 147,550 | 0,1970 | Ananké ? |

| S/2003 J 18 | 2 | 1,5×1013 | 20 514 000 | 596,590 | 146,104 | 0,0221 | Ananké ? |

| S/2003 J 16 | 2 | 1,5×1013 | 20 957 000 | 616,360 | 148,537 | 0,2246 | Ananké |

| Mnémé | 2 | 1,5×1013 | 21 069 000 | 620,040 | 148,635 | 0,2273 | Ananké |

| Euanthé | 3 | 4,5×1013 | 20 797 000 | 620,490 | 148,910 | 0,2321 | Ananké |

| Orthosie | 2 | 1,5×1013 | 20 720 000 | 622,560 | 145,921 | 0,2808 | Ananké ? |

| Harpalycé | 4 | 1,2×1014 | 20 858 000 | 623,310 | 148,644 | 0,2268 | Ananké |

| Praxidiké | 7 | 4,3×1014 | 20 907 000 | 625,380 | 148,967 | 0,2308 | Ananké |

| Thyoné | 4 | 9,0×1013 | 20 939 000 | 627,210 | 148,509 | 0,2286 | Ananké |

| Telxinoé | 2 | 1,5×1013 | 21 162 000 | 628,090 | 151,417 | 0,2206 | Ananké ? |

| Ananké | 28 | 3,0×1016 | 21 276 000 | 629,770 | 148,889 | 0,2435 | Ananké |

| Jocaste | 5 | 1,9×1014 | 21 061 000 | 631,600 | 149,429 | 0,2160 | Ananké |

| Hermippé | 4 | 9,0×1013 | 21 131 000 | 633,900 | 150,725 | 0,2096 | Ananké ? |

| Hélicé | 4 | 9,0×1013 | 21 263 000 | 634,770 | 154,773 | 0,1558 | Ananké |

| S/2003 J 15 | 2 | 1,5×1013 | 22 627 000 | 689,770 | 146,501 | 0,1910 | Ananké |

| S/2003 J 17 | 2 | 1,5×1013 | 22 992 000 | 714,470 | 164,917 | 0,2378 | Carmé |

| S/2003 J 10 | 2 | 1,5×1013 | 23 041 000 | 716,250 | 165,086 | 0,4295 | Carmé ? |

| Eurydomé | 3 | 4,5×1013 | 22 865 000 | 717,330 | 150,274 | 0,2759 | Pasiphaé ? |

| Pasithée | 2 | 1,5×1013 | 23 004 000 | 719,440 | 165,138 | 0,2675 | Carmé |

| Chaldèné | 4 | 7,5×1013 | 23 100 000 | 723,700 | 165,191 | 0,2519 | Carmé |

| Arché | 3 | 4,5×1013 | 22 931 000 | 723,900 | 165,001 | 0,2588 | Carmé |

| Isonoé | 4 | 7,5×1013 | 23 155 000 | 726,250 | 165,268 | 0,2471 | Carmé |

| Érinomé | 3 | 4,5×1013 | 23 196 000 | 728,510 | 164,934 | 0,2665 | Carmé |

| Calé | 2 | 1,5×1013 | 23 217 000 | 729,470 | 164,996 | 0,2599 | Carmé |

| Aitné | 3 | 4,5×1013 | 23 229 000 | 730,180 | 165,091 | 0,2643 | Carmé |

| Taygèté | 5 | 1,6×1014 | 23 280 000 | 732,410 | 165,272 | 0,2525 | Carmé |

| S/2003 J 23 | 2 | 1,5×1013 | 23 563 000 | 732,440 | 146,314 | 0,2714 | Pasiphaé |

| S/2003 J 9 | 1 | 1,5×1012 | 23 384 000 | 733,290 | 165,079 | 0,2632 | Carmé |

| Carmé | 46 | 1,3×1017 | 23 404 000 | 734,170 | 164,907 | 0,2533 | Carmé |

| S/2003 J 5 | 4 | 9,0×1013 | 23 495 000 | 738,730 | 165,247 | 0,2478 | Carmé |

| Hégémone | 3 | 4,5×1013 | 23 947 000 | 739,600 | 155,214 | 0,3276 | Pasiphaé |

| S/2003 J 19 | 2 | 1,5×1013 | 23 533 000 | 740,420 | 165,153 | 0,2556 | Carmé |

| Calycé | 5 | 1,9×1014 | 23 566 000 | 742,030 | 165,159 | 0,2465 | Carmé |

| Pasiphaé | 60 | 3,0×1017 | 23 624 000 | 743,630 | 151,431 | 0,4090 | Pasiphaé |

| Eukéladé | 4 | 9,0×1013 | 23 661 000 | 746,390 | 165,482 | 0,2721 | Carmé |

| Spondé | 2 | 1,5×1013 | 23 487 000 | 748,340 | 150,998 | 0,3121 | Pasiphaé |

| Cyllèné | 2 | 1,5×1013 | 23 951 000 | 751,940 | 150,123 | 0,4116 | Pasiphaé |

| Mégaclité | 5 | 2,1×1014 | 23 493 000 | 752,880 | 152,769 | 0,4197 | Pasiphaé |

| S/2003 J 4 | 2 | 1,5×1013 | 23 930 000 | 755,240 | 149,581 | 0,3618 | Pasiphaé |

| Callirrhoé | 9 | 8,7×1014 | 24 103 000 | 758,770 | 147,158 | 0,2828 | Pasiphaé |

| Sinopé | 38 | 7,5×1016 | 23 939 000 | 758,900 | 158,109 | 0,2495 | Pasiphaé |

| Autonoé | 4 | 9,0×1013 | 24 046 000 | 760,950 | 152,416 | 0,3168 | Pasiphaé |

| Aoédé | 4 | 9,0×1013 | 23 981 000 | 761,500 | 158,257 | 0,4322 | Pasiphaé |

| Callichore | 2 | 1,5×1013 | 24 043 000 | 764,730 | 165,501 | 0,2640 | Carmé ? |

| Coré | 2 | 1,5×1013 | 24 011 000 | 779,180 | 144,529 | 0,3351 | Pasiphaé |

| S/2003 J 2 | 2 | 1,5×1013 | 29 541 000 | 979,990 | 160,638 | 0,2255 | ? |

Les paramètres orbitaux des lunes portant une désignation temporaires sont susceptibles d'être corrigés dans un proche avenir.

Groupes

Les satellites de Jupiter peuvent être regroupés en plusieurs groupes. Les regroupements intérieurs sont facilement identifiables :

- Groupe d'Amalthée

- Lunes galiléennes

Les satellites irréguliers progrades:

- Thémisto, isolé spatialement.

- Groupe d'Himalia, reserré, dont les demi-grands axes sont de l'ordre de 11,86 ± 0,695 Gm et les inclinaisons de 27,5 ± 0,8°. Les excentricités varient de 0,11 à 0,25.

- Carpo et S/2003 J 12, deux autres satellites isolés

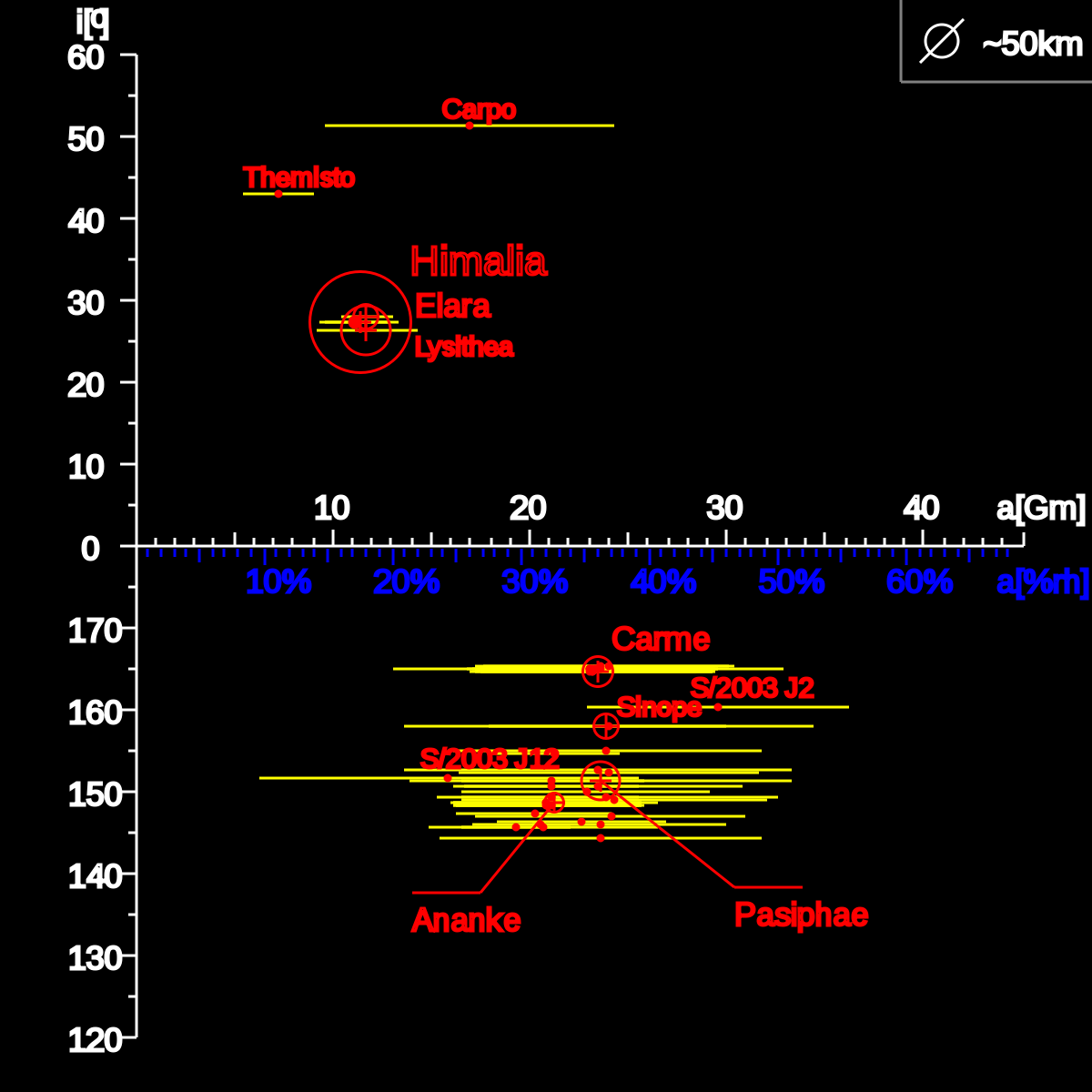

Le premier diagramme illustre les orbites des satellites irréguliers de Jupiter. L'excentricité des orbites est représentée par les segments (de périastre à apastre) avec l'inclinaison représentée sur l’axe vertical. Les satellites au dessous de l’axe horizontal sont progrades, ceux au-dessous sont rétrogrades. Le demi-grand axe est exprimé en gigamètres (millions de kilomètres) et la fraction du rayon de la sphère de Hill. Le diagramme suivant montre séparément la distribution de l’inclinaison contre l’excentricité pour les satellites rétrogrades, en facilitant l’identification des groupes.

La quasi-totalité des satellites extérieurs rétrogrades irréguliers de Jupiter semblent pouvoir être regroupés en trois grandes familles, partageant des caractéristiques orbitales communes et portant le nom de leur plus gros membre respectif. Ces familles correspondent à des regroupements en demi-grand axe, mais aussi en inclinaison et en excentricité.

- Le groupe de Carmé est centré sur un demi-grand axe de 23,404 Gm, une inclinaison de 165,2 ± 0,3° et une excentricité comprise entre 0,238 et 0,272. Seul S/2003 J 10 est un peu à part, à cause de sa grande excentricité.

- Le groupe d'Ananké est centré sur un demi-grand axe de 21,276 Gm, une inclinaison de 149 ± 0,5° et une excentricité comprise entre 0,216 et 0,244. Ses limites sont cependant plus floues. Les huit lunes formant le cœur du groupe (S/2003 J 16, S/2003 J 21, Euanthé, Orthosie, Harpalyké, Praxidiké, Thyoné, S/2003 J 22, Ananké, Jocaste) sont bien groupées, mais l'attribution des huit autres au groupe est plus ou moins discutable.

- Le groupe de Pasiphaé, enfin, comprend toutes les autres lunes externes, à l'exception de S/2003 J 2, la plus externe ; il est centré sur un demi-grand axe de 23 624 Mm, une inclinaison de 151,4 ± 6,9° et une excentricité comprise entre 0,156 et 0,432. Si ce groupe correspond à une réalité physique, il doit être ancien pour que ses membres soient aussi dispersés.

- S/2003 J 2, la lune les plus extérieure de tout le système, est isolée.

Nomenclature

Plusieurs astéroïdes portent les mêmes noms que certaines des lunes de Jupiter : (9) Métis, (38) Léda, (52) Europe, (85) Io, (113) Amalthée, (239) Adrastée et (1036) Ganymède.

Les satellites découverts entre 1904 et 1951 (Himalia, Élara, Pasiphaé, Sinopé, Lysithéa, Carmé et Ananké) ne furent officiellement nommés qu'en 1975, bien après le décès de leurs découvreurs. Ils n'étaient connus que par leurs désignations en chiffres romains (Jupiter VI à Jupiter XII). Voir Nomenclature des satellites naturels.