Comète - Définition

En astronomie, une comète est un petit astre brillant du système solaire, dont l'orbite a généralement la forme d'une ellipse très allongée, et souvent accompagné d'une longue traînée lumineuse due à l'interaction entre la comète à vitesse élevée au voisinage du Soleil et le vent solaire.

Le mot comète vient du grec " kometes " qui signifie chevelu ou immense queue faite de gaz et poussière de environ 30 à 80 million de km

Dénombrement

Les connaissances sur les anciennes comètes proviennent principalement des annales chinoises remontant à 23 siècles avant l'ère chrétienne, et de documents d'archives japonaises et coréennes.

En rajoutant les comètes apparues par la suite, le nombre de comètes périodiques est aujourd'hui de l'ordre de 2 000.

L'une des comètes les plus célèbres est la comète de Halley, qui réapparaît tous les 75 ou 76 ans.

Autres comètes célèbres :

- comète McNaught (C/2006 P1) La toute dernière très brillante

- comète Hale-Bopp (C/1995 O1)

- comète Hyakutake (C/1995 Y1)

- comète Shoemaker-Levy 9 (D/1993 F2), détruite par collision avec Jupiter en juillet 1994

- comète 109P/Swift-Tuttle

- comète 55P/Tempel-Tuttle

- comète 19P/Borrelly, visitée par la sonde Deep Space 1

- comète 9P/Tempel 1, percutée et photographiée par la sonde Deep Impact

- comète Wild 2, survolée par la sonde Stardust

Cométes retenues pour être survolées par des sondes spatiales :

- comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, sera visitée par la sonde Rosetta

Description

La masse des comètes est estimée entre 1011 kg et 1017 kg. Une comète se compose de trois parties, le noyau, la chevelure et la queue. Le noyau et la chevelure constituent la tête de la comète.

Lors du dernier passage de la comète de Halley en 1986, 6 sondes spatiales (ICE, Véga-1, Véga-2, Sakigake, Suisei et Giotto) ont frôlé la comète et enregistré des données et des images précieuses pour notre connaissance des comètes.

Le noyau

L'hypothèse de constitution du noyau la plus communément admise est qu'il serait un corps solide constitué de glaces et de matières météoritiques agglomérées. Ces glaces se subliment sous l'action du vent solaire et donnent naissance aux gaz constituant le reste de la comète.

Le diamètre de ce noyau est estimé entre quelques centaines de mètres et quelques kilomètres.

La plus grande dimension du noyau de la comète de Halley, de forme oblongue, est d'environ 15 km ; le volume de son noyau a été estimé à 500 km³, pour une masse de 1014 kg, ce qui correspond à une masse volumique moyenne de 200 kg/m3.

La chevelure

La chevelure, ou coma, est constituée des gaz, des poussières et des petits rochers issus du noyau de la comète et libérés par des jets de gaz. La brillance de la chevelure est plus forte vers le centre du noyau.

Son diamètre est généralement compris entre 50 000 et 250 000 km, avec des limites extrêmes de 15 000 et 1 800 000 km. La chevelure s'identifie fréquemment avec la tête de la comète, étant donné le faible diamètre relatif du noyau, mais quelquefois la chevelure peut faire jusqu'à 250 gigamètres (millions de km) de diamètre.

Les analyses du gaz de la chevelure de la comète de Halley indiquent que celle-ci contient 80% d'eau, 10% de monoxyde de carbone, 3% de dioxyde de carbone, 2% de méthane, moins de 1,5% d'ammoniac et 0,1% d'acide cyanhydrique.

Les queues

Une comète importante possède au moins deux queues :

- une queue constituée de plasma, rectiligne et se maintenant à l'opposé du Soleil (comme une ombre), poussée par le flux magnétique solaire à haute vitesse ;

- une queue plus large constituée de poussières poussées par le vent solaire, et incurvée dans le plan de l'orbite.

Leurs dimensions sont considérables : des longueurs de 30 à 80 gigamètres (milliards de kilomètres) sont relativement fréquentes.

Orbites

Moins de la moitié des comètes répertoriées ont une orbite elliptique, et tournent autour du soleil : ce sont les comètes périodiques.

Les comètes sont dites conventionnellement à courte période quand leur période est inférieure à 200 ans. Elles seraient originaires de la ceinture de Kuiper.

Les comètes dont la période est supérieure à 200 ans sont supposées provenir du nuage d'Oort.

Paramètres de quelques comètes

Voici quelques-uns des paramètres de quelques comètes connues.

| Comète | Période (années) |

Paramètres de l'orbite | ||

| Excentricité | Aphélie (ua) | Périhélie (ua) | ||

| 1P/Halley | 75,31 | 0,967 | 35,1 | 0,586 |

| 2P/Encke | 3,30 | 0,847 | 4,096 | 0,339 |

| Hale-Bopp (C/1995 O1) | 2537 | 0,994 | 371,146 | 0,914 |

| 108P/Ciffreo | 7,23 | 0,542 | 5,774 | 1,713 |

| 13P/Olbers | 69,51 | 0,930 | 32,635 | 1,178 |

| West (C/1975 V1-A) | 558306 | 0,999 | 13560,217 | 0,196 |

| 109P/Swift-Tuttle | 133,28 | 0,963 | 51,225 | 0,959 |

| 3D/Biela | 6,64 | 0,751 | 6,190 | 0,879 |

| Bradfield (C/2004 F4) | 3679 | 0,999 | 476,543 | 0,168 |

| Bennett (C/1969 Y1) | 1678 | 0,996 | 281,892 | 0,537 |

| Morehouse (C/1908 R1) | ∞ | 1,0007 | ∞ | ∞ |

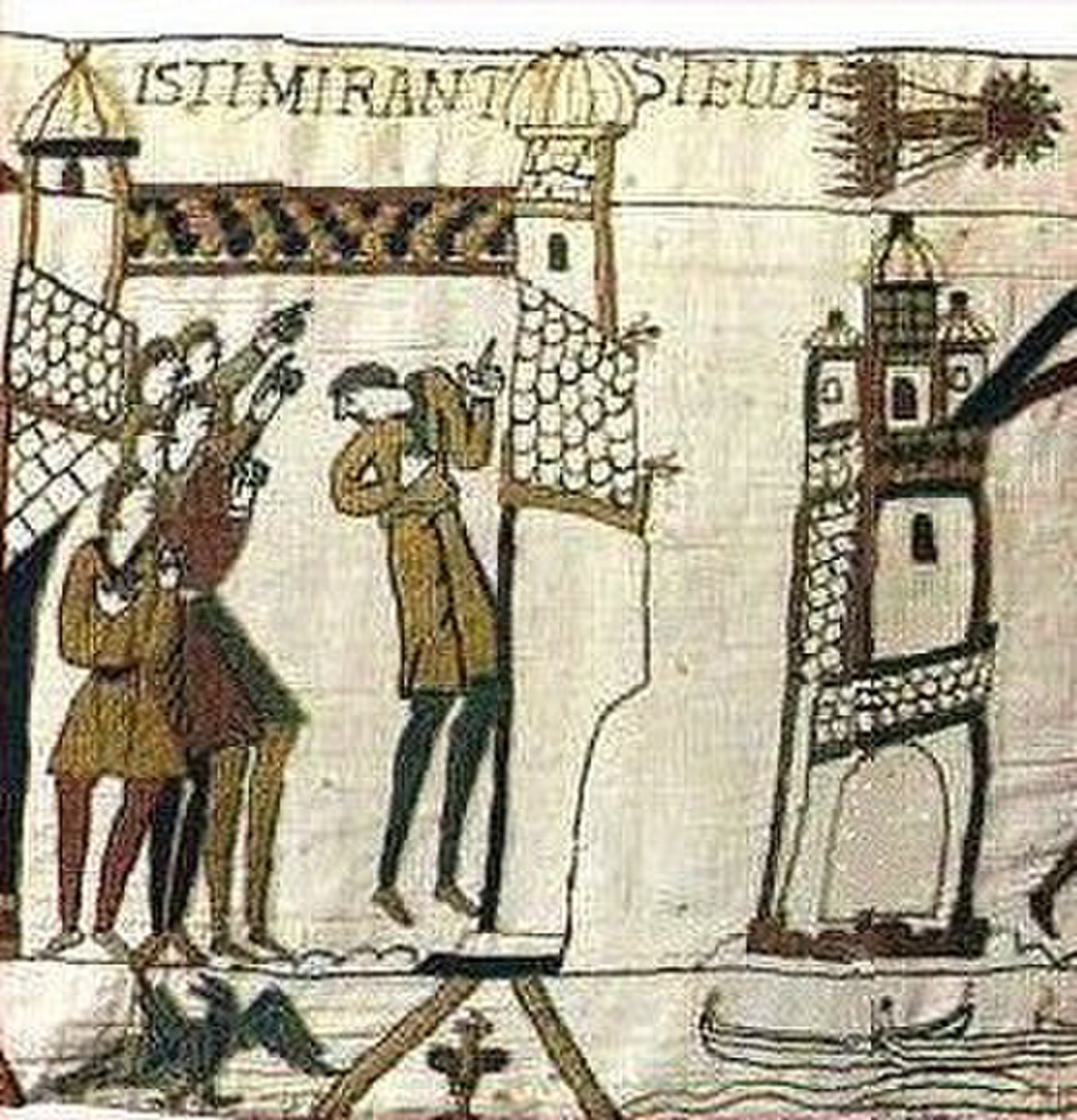

Histoire

Une comète est un corps de forme irrégulière pouvant atteindre une dizaine de kilomètres de diamètre, elle est constituée de glace et de poussière. Les comètes étaient à l'origine un halo lumineux qui apparaissait épisodiquement dans le ciel, et qui était interprété, selon son aspect et la période historique, comme un signe de bon ou mauvais augure. En fait, elles ne deviennent visibles que quand elles se rapprochent du soleil, car elles réfléchissent sa lumière.

Elles se sont formées en même temps que le système solaire, dans ses régions froides, il y a 4,6 milliards d'années.

L'étude scientifique des comètes au XXe siècle a révélé leur vraie nature.