Cheminée - Définition

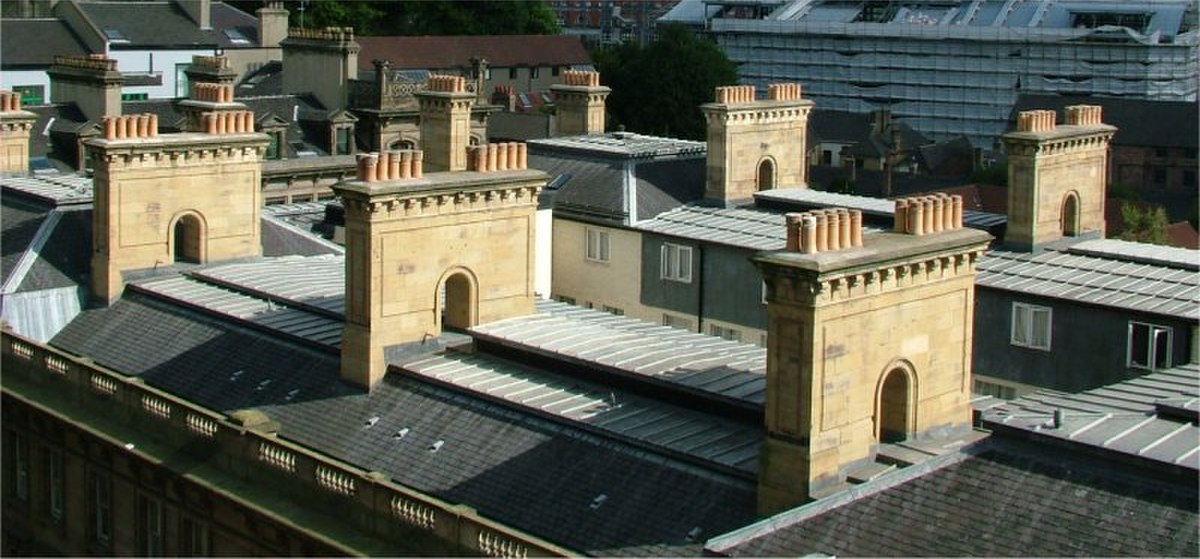

Une cheminée (lat. caminus) est un conduit aménagé dans un bâtiment et prolongé à son sommet pour favoriser l'évacuation des gaz et fumées d'un feu allumé à un étage dans un foyer ouvert, un poêle ou une chaudière : les navires et les usines ont aussi des cheminées. L'évacuation repose sur la différence de densité des gaz chauds par rapport à l'air : elle doit être favorisée par la ventilation et au besoin soutenue par des dispositifs techniques.

On appelle aussi cheminée l'âtre (ou foyer), c'est-à-dire l'espace aménagé pour faire un feu dans une maison sans risque majeur d'incendie.

La fumée déposant de la suie dans le conduit, une cheminée doit être ramonée aussi souvent que nécessaire pour éviter une diminution du tirage ou les feux de cheminée. Les attestations annuelles de ramonage peuvent être exigées par les compagnies d'assurance en cas de sinistre.

Dans les régions et époques tempérées ou froides, le "feu de bois" est un élément de confort mais aussi d'agrément. En matière d'efficacité énergétique, les cheminées domestiques peuvent être équipées de divers systèmes de récupération de chaleur.

Les artisans dont la compétence est la construction et restauration des cheminées sont appelés les âtriers ou maîtres-âtriers.

Histoire

Depuis que les hommes ont maîtrisé le feu, ils se sont naturellement réunis autour de petits foyers, à l'extérieur, dans les grottes, puis dans leurs habitations.

La cheminée était au cœur de la vie traditionnelle : chauffage, cuisine à l'âtre, lieu de convivialité... La salle de la maison rurale était dite "chambre à feu", les notaires y commençaient leur inventaires.

Dans les régions tempérées, la brièveté des jours et les rigueurs de l'hiver faisaient se réunir les communautés villageoises à l'occasion de "veillées", soirées autour d'un feu de bois chez certains des habitants. Ces moments de la sociabilité permettaient l'échange de nouvelles, l'évocation de contes pendant que les doigts s'affairaient encore à quelques menus travaux de bricolage ou de travaux d'aiguilles, sauf si une poêlée de châtaignes grillées éveillaient un moment la gourmandise.

En France, les premières cheminées attestées archéologiquement apparaissent à la période gallo-romaine (domus des Bouquets à Périgueux (24- visibles aujourd'hui dans le musée de site), atelier de potier à la Boissière-École (78), Chartres (28)) et non à la période médiévale comme on l'a longtemps cru.

En France au XVIIIe siècle, la cheminée se généralise comme un élément de luxe. En 1783, des subdélégués font remarquer lors d'enquêtes sur la consommation du bois que les habitants aisés des villes ne se contentent plus d'une cheminée unique dans leur logement mais en utilisent dans plusieurs appartements, augmentant d'autant les besoins en bois de chauffage.

Cheminée au bioéthanol

Il s'agit d'un appareil de chauffage d'appoint. Il est constitué d'un récipient métallique contenant le combustible liquide: de l'éthanol d'origine agricole et d'une structure décorative. La combustion du bioéthanol ne produisant que de l'eau et du dioxyde de carbone, aucun système d'évacuation des gaz de combustion n'est nécessaire.

Avantages:

- Pas de conduit d'évacuation ce qui permet de déplacer le foyer et de supprimer les travaux de ramonage.

- Pas de suies, pas de poussière, pas de cendres à nettoyer.

- Puissance de 3000W, chauffe facilement 45m2.

- Allumage/extinction instantanés.

- les nouveaux modeles repondent aux normes TUV de securité anti incendie.

- elles peuvent etre installées en appartement ou maison,proprietaire ou locataire, sans declaration d'assurance.

- Refroidissement rapide une fois les flammes éteintes puisque pas de braises.

Inconvénients:

- Odeurs parasites possibles dues au dénaturant ajouté à l'éthanol.

- Toxicité du combustible non adapté, donc obligation de ce fournir chez un distributeur de cheminées pour plus de sureté.

- Humidité dégagée dans la pièce.

Bibliographie

- Daniel Schweitz, Cuisiner et vivre autour de l'âtre rustique en Val de Loire, Touraine, Berry, Orléanais, Anjou (XIXe-début XXe siècle), Éditions Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire, 2003.