Sébastien Le Prestre de Vauban - Définition

| Sébastien Le Prestre de Vauban | ||

|---|---|---|

|

||

| Vauban, avec sa cicatrice sur la joue gauche reçue au siège de Douai, tableau attribué à Hyacinthe Rigaud | ||

| Naissance | mai 1633 Saint-Léger-de-Foucherets |

|

| Décès | 30 mars 1707 Paris |

|

| Pays |

|

|

| Titre | Ingénieur et architecte militaire ( - ) Commissaire général des fortifications (1678-1703) |

|

| Grade militaire | Maréchal de France | |

| Arme | génie militaire | |

| Prédécesseur | Chevalier de Clerville | |

| Conflits | Fronde, guerres de Dévolution, de la ligue d'Augsbourg, de Hollande, de Succession d'Espagne | |

| Faits d'armes | 49 prises de ville, défense de Camaret | |

| Distinctions | ordre de Saint-Louis | |

| Autres fonctions | gouverneur de Lille (1668- ) | |

Sébastien Le Prestre, seigneur de Vauban (1633 - 1707) est un ingénieur et architecte militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français. Expert en poliorcétique, il donna au royaume de France "une ceinture de fer" et fut nommé maréchal de France par Louis XIV.

Vauban a voulu faire de la France un "pré carré", selon son expression, protégé par une ceinture de citadelles. Il a conçu ou amélioré une centaine de places fortes. L'ingénieur n'avait pas l'ambition de faire des forteresses inexpugnables, car la stratégie consistait alors à gagner du temps en obligeant l'assaillant à immobiliser des effectifs dix fois supérieurs à ceux de l'assiégé. Il dota la France d'un glacis que les progrès de l'artillerie ne démoderont pas avant la fin du XVIIIe siècle.

État de la recherche

Biographie

Vauban est apprécié à son époque et jugé depuis comme un homme lucide, franc et sans détours, refusant la représentation et le paraître, telles qu’ils se pratiquaient à la cour de Louis XIV. Il préférait au contraire parler le langage de la vérité :

" ... je préfère la vérité, quoi que mal polie, à une lâche complaisance qui ne serait bonne qu’à vous tromper, si vous en étiez capable, et à me déshonorer. Je suis sur les lieux ; le vois les choses avec appréciation, et c’est mon métier que de les connaître ; je sais mon devoir, aux règles duquel je m’attache inviolablement, mais encore plus que j’ai l’honneur d’être votre créature, que je vous dois tout ce que je suis, et que je n’espère que par vous (...) Trouvez donc bon, s’il vous plaît, qu’avec le respect que je vous dois, je vous dise librement mes sentiments dans cette matière. Vous savez mieux que moi qu’il n’y a que les gens qui en usent de la sorte qui soient capables de servir un maître comme il faut ”. "

Lettre à Louvois, le 23 novembre 1668

Ses supérieurs, le ministre de la Guerre comme le roi, l’encouragent d’ailleurs, dans un intérêt bien compris de part et d’autre.

Vauban est un " sésame aux multiples portes " comme l’écrit Michèle Virol, un lieu de mémoire de la nation France à lui tout seul, un homme à multiples visages : stratège (réputé preneur de villes, il a conduit plus de quarante sièges), poliorcète (il a construit ou réparé plus de cent places fortes), urbaniste, statisticien, économiste, agronome, penseur politique, mais aussi fantassin, artilleur, maçon, ingénieur des poudres et salpêtres, des mines et des ponts et chaussées, hydrographe, topographe, cartographe, réformateur de l’armée (substitution du fusil au mousquet, remplacement de la pique par la baïonnette à douille). En un mot, une sorte de Léonard de Vinci français du Grand Siècle… Il a même écrit en 1695, pendant son séjour à Brest (il s’agissait de repousser une attaque anglaise) un Mémoire concernant la caprerie, dans lequel il défend la guerre de course par rapport à la guerre d’escadre (c’était là un grand débat depuis la bataille de La Hougue en 1692 qui avait vu nombre de navires français détruits).

Tous ces métiers ont un point commun : le maréchal ingénieur du Roi Soleil s'est toujours fondé sur la pratique, et il a toujours cherché à résoudre et à améliorer des situations concrètes au service des hommes : d’abord, ses soldats dont il a voulu à tout prix protéger la vie dans la boue des tranchées ou dans la fureur sanglante des batailles. Mais Vauban n’a cessé aussi de s’intéresser aux plus humbles sujets du roi, “ accablés de taille, de gabelle, et encore plus de la famine qui a achevé de les épuiser ” (1695).

C’est pour ces hommes et ces femmes, tenaillés par la misère et par la faim, qu’il a écrit ce mémoire intitulé Cochonnerie, ou le calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant dix années de temps. Dans ce texte singulier, d'abord titré Chronologie des cochons, traité économique et arithmétique, non daté, destiné à adoucir les rudesses de la vie quotidienne des sujets du roi, trop souvent victimes de la disette, Vauban voulait prouver, calculs statistiques à l'appui sur dix-sept pages, qu'une truie, âgée de deux ans, peut avoir une première portée de six cochons. Au terme de dix générations, compte tenu des maladies, des accidents et de la part du loup, le total est de six millions de descendants (dont 3 217 437 femelles) ! Et sur douze générations de cochons, il “ y en aurait autant que l’Europe peut en nourrir, et si on continuait seulement à la pousser jusqu’à la seizième, il est certain qu’il y aurait de quoi en peupler toute la terre abondamment ”. La conclusion de ce calcul vertigineux et providentiel était claire : si pauvre qu'il fut, il n'était pas un travailleur de terre “ qui ne puisse élever un cochon de son cru par an ”, afin de manger à sa faim.

Ainsi, dès qu’on aborde, qu’on approche celui que le cruel Saint-Simon qualifiait de “ petit gentilhomme de campagne, tout au plus ”, on ne peut être que frappé par la multitude de ses compétences, de ses centres d’intérêt, de ses pensées, de ses actions :

- Il fut un précurseur des Encyclopédistes par sa façon d'aborder les problèmes concrets, ainsi le budget d'une famille paysanne, par exemple, ou sa Description géographique de l'élection de Vézelay de janvier 1696 dans laquelle il propose de lever un “ vingtième ”, sans exemption, et qui se différencie en un impôt sur le biens-fonds et sur le bétail, sur les revenus des arts et métiers, sur les maisons des villes et des bourgs[réf. nécessaire]

- il est aussi dans le grand mouvement de penseurs précurseurs des physiocrates (il lit Boisguilbert ; à la même époque, écrivent Melon, Cantillon) par son intérêt pour l'agronomie et l'économie (il insiste notamment sur la circulation de la monnaie et l’idée du circuit économique dont il est un des précurseurs). Il prône les valeurs qui seront défendues au XVIIIe siècle par Quesnay, et il encourage les nobles à quitter la cour pour le service des armes mais aussi la mise en valeur de leurs domaines dans un mémoire intitulé Idée d’une excellente noblesse et des moyens de la distinguer par les Générations.

- Il fut encore un précurseur de Montesquieu par sa conception d'un État chargé avant tout d'assumer la protection de tous et leur bien-être : il veut lutter contre la misère, la corruption, l’incompétence, le mépris du service “ public ”.

Dans tous les cas, Vauban apparaît comme un réformateur hardi dont les idées se situaient à contre-courant de ce que la majorité de ses contemporains pensaient. Son contact direct avec le roi lui permettait de soumettre directement ses idées, comme le Projet de Dime royale, qui fut bien reçu. Louis XIV lui rendait bien cette franchise, cette liberté de parole et de jugement, en lui faisant une confiance absolue en matière de défense du royaume, comme en témoigne cette lettre dans laquelle il lui confie la défense de Brest, visé par les Anglais en 1694 :

" Je m’en remets à vous, de placer les troupes où vous le jugerez à propos, soit pour empêcher la descente, soit que les ennemis fassent le siège de la place. L’emploi que je vous donne est un des plus considérables par rapport au bien de mon service et de mon royaume, c’est pourquoi je ne doute point que vous ne voyiez avec plaisir que je vous y destine et ne m’y donniez des marques de votre zèle et de votre capacité comme vous m’en faites en toutes rencontres "

Pour Louis XIV et pour ses contemporains, Vauban est avant tout un ingénieur des armées, un homme d'action et, plus exactement encore, l'homme du roi de guerre qui le couvrit d'honneurs.

Mais il ne faut pas découper Vauban en tranches. C’est bien, à chaque fois, le même homme dont toute l’œuvre, de pierre et de papier, témoigne d’une même obsession : l’utilité publique, que ce soit par le façonnement du paysage et la défense du territoire avec la construction de la “ ceinture de fer ” enfermant la France dans ses “ bornes naturelles, point au-delà du Rhin, des Alpes, des Pyrénées, des deux mers ” (1706), la transformation de l’ordre social au moyen d’une réforme de l’impôt, quand bien même, en bravant tous les interdits, faudrait-il, pour se faire entendre, passer par la publication clandestine de la Dixme royale, en 1707… " Je ne crains ni le roi, ni vous, ni tout le genre humain ensemble ", écrivait-il à Louvois dans une lettre datée du 15 septembre 1671 (à propos d’une accusation lancée contre deux de ses ingénieurs). Et il ajoutait : " la fortune m’a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France ; mais en récompense, elle m’a honoré d’un cœur sincère si exempt de toutes sortes de friponneries qu’il n’en peut même soutenir l’imagination sans horreur ".

Du Frondeur au Repenti

Il naît à Saint-Léger-de-Fourcheret (aujourd'hui Saint-Léger-Vauban), près d'Avallon, dans le Morvan, et fut baptisé le 15 mai 1633. Début 1651, il s’engage en pleine Fronde comme cadet au régiment d'infanterie de Condé, révolté contre la monarchie. Il est chargé de la réparation des fortifications de Clermont-en-Argonne, puis participe au siège de Sainte-Ménehould (novembre 1652). Alors qu’il allait être fait prisonnier, il passe au service du roi, et intègre le régiment de Bourgogne, dit régiment des Repentis car il accueillait beaucoup d’anciens Frondeurs. Il est mis au service du chevalier de Clerville et participe à un nouveau siège de Sainte-Ménehould, au service du roi[1].

Ingénieur royal : le preneur de villes

À l'âge de 22 ans, il devient "ingénieur militaire responsable des fortifications". De 1653 à 1659, il participe à 14 sièges et est blessé plusieurs fois. Il perfectionne la défense des villes et dirige lui-même de nombreux sièges. En 1667, Vauban assiège les villes de Tournai, de Douai et de Lille, prises en seulement neuf jours. Le roi lui confie l'édification de la citadelle de Lille qu'il appellera lui-même la "Reine des citadelles". C'est à partir de Lille qu'il supervise l'édification des nombreuses citadelles et canaux du Nord, lesquels ont structuré la frontière qui sépare toujours la France de la Belgique. Il dirige aussi le siège de Maastricht en 1673. Enfin, il succède le 4 janvier 1678 à Clerville au poste de commissaire général des fortifications.

Commissaire général des fortifications : le bâtisseur

Il continue à ce poste de diriger les sièges : par exemple lors de la guerre de la ligue d'Augsbourg, les sièges de Philippsburg en 1688, de Mons en 1691 et de Namur en 1692. En 1694, il organise avec succès la défense contre un débarquement anglais sur les côtes de Bretagne à Camaret.

C'est la victoire de Maastricht qui pousse le roi à lui offrir une forte dotation lui permettant d'acheter le château de Bazoches en 1675. Vauban est nommé "commissaire des fortifications" en 1678, lieutenant général en 1688, puis maréchal de France, en 1703. Il devint si fameux que l'on dit même : "Une ville construite par Vauban est une ville sauvée, une ville attaquée par Vauban est une ville perdue".[réf. nécessaire]

La liberté d'esprit de ce maréchal lui vaudra cependant les foudres du roi. Vauban meurt à Paris le 30 mars 1707 d'une inflammation des poumons. Il est enterré à l'église de Bazoches (dans le Morvan) et son cœur est conservé à l'hôtel des Invalides de Paris en face de Turenne depuis 1808.

Apports à la poliorcétique

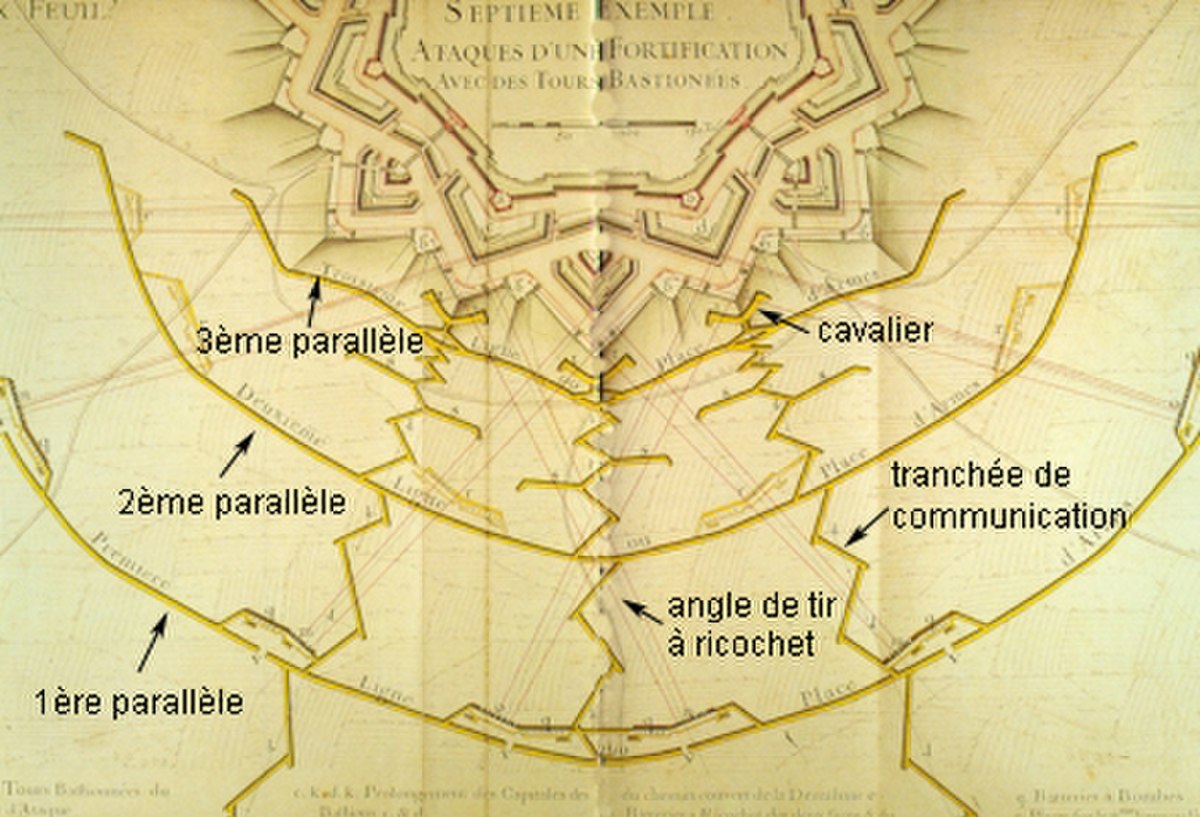

Trois tranchées parallèles reliées entre elles par des tranchées de communications en zigzags pour éviter les tirs en enfilade. Chaque tranchée est une place d'armes qui permet de rapprocher l'infanterie sur toute la largeur du front d’attaque ; la première est hors de portée de tir des défenseurs et permet de résister à un assaut à revers ; la troisième est au pied du glacis. L’artillerie est placée sur des cavaliers, relié au réseau par des tranchées plus courtes. Des redoutes protègent les extrémités de chaque tranchée.

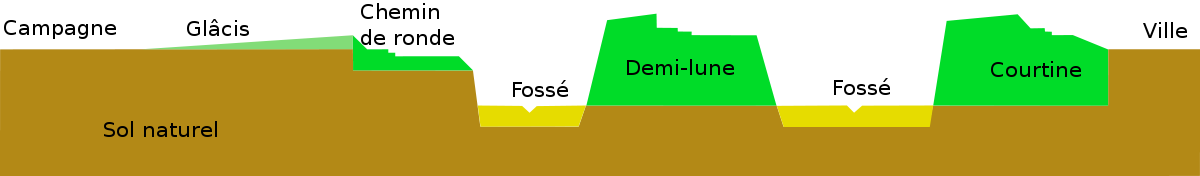

Les progrès de l'artillerie révolutionnent la guerre de siège : depuis la Renaissance, l'augmentation d'épaisseur des murailles ne suffit plus pour résister aux effets de l'artillerie. Les ingénieurs italiens ont donc inventé les fortifications bastionnées et remparées : les murailles deviennent très basses, obliques et précédées d'un fossé[2]. Les tirs de mitraille rendant extrêmement périlleux les assauts frontaux, l'assaillant approche les fortifications par des réseaux de tranchées[2].

Vauban apporte trois innovations majeures décisives aux techniques d'attaque des places fortes :

- Il codifie la technique d'approche en faisant creuser trois tranchées parallèles très fortifiées reliées entre elles par des tranchées de communications en ligne brisée pour éviter les tirs défensifs en enfilade.

- La première creusée hors de portée de canon et très fortifiée sert de place d'arme et prévient une attaque à revers par une armée de secours.

- La deuxième, à portée de tir permet d'aligner l'artillerie que l'on positionne vers un point de faiblesse des fortifications.

- La troisième, à proximité immédiate des fortifications permet le creusement d'une mine ou l'assaut si l'artillerie a permis d'ouvrir une brèche dans la muraille. Le retranchement doit être suffisant pour interdire une sortie des défenseurs[2].

- L'éperon des forteresses bastionnées créant une zone où l'artillerie de l'assiégé ne peut tirer à bout portant, il est possible de disposer des levées de terre devant la tranchée immédiatement au contact des fortifications assiégées (très basses pour éviter les tirs d'artillerie). Ces surélévations qu'il appelle "cavaliers de tranchées", permettent aux assaillants de dominer les positions de tir des assiégés et de les refouler à la grenade vers le corps de place et de s'emparer du chemin couvert[3].

- en 1688, il invente le "tir à ricochet": En disposant les pièces de manière à prendre en enfilade la batterie adverse située sur le bastion attaqué et en employant de petites charges de poudre, un boulet peut avoir plusieurs impacts et en rebondissant balayer d'un seul coup toute une ligne de défense au sommet d'un rempart, canons et servants à la fois[3].

Chantiers

Fort de son expérience de la poliorcétique, il conçoit ou améliore les fortifications de nombreuses villes et ports français, entre 1667 et 1707, travaux gigantesques permis par la richesse du pays[4]. Il révolutionne aussi bien la défense des places fortes que leur capture. Il dote la France d'un glacis de places fortes pouvant se soutenir entre elles : pour lui, aucune place n'est imprenable mais si on lui donne les moyens de résister suffisamment longtemps des secours pourront prendre l'ennemi à revers et lever le siège). Vauban va ainsi pousser le roi à révolutionner la doctrine militaire défensive de la France en concentrant les place fortes sur les frontières du Royaume c’est la " ceinture de fer " qui protège le pays : le " pré carré " du roi[5]. A l’intérieur du pays, où le danger d’invasion est moindre, les forteresses sont démantelées. Paris perd par exemple ses fortifications, d’une part, pour libérer des troupes devenues inutiles et qui sont transférées aux frontières et d’autre part, pour éviter aux révoltes de trouver asile dans l’une d’elles comme cela avait été le cas lors de la Fronde[6].

Au total, Vauban a créé ou élargi plus de 180 forteresses et donné son nom à un type d'architecture militaire : le système Vauban qui a largement été repris, même hors de France, comme par exemple pour les fortifications de la ville de Cadix.

Selon Wikipédia anglais, Vauban aurait entre 1667 et 1707, été le responsable de l'amélioration des fortifications d'environ 300 villes et dirigé la création de 37 nouvelles forteresses et ports fortifiés.

Voir :

- Liste des villes fortifiées par Vauban

- Liste des citadelles de Vauban

- liste des villes créées par Vauban

- Liste des forts de Vauban

Il refusa de créer le fort Boyard, selon lui techniquement inconstructible, que Napoléon Ier créera lors de son règne à partir de ses plans.

Activités civiles

Vauban a également construit l'aqueduc de Maintenon. Il s'est intéressé à la démographie et à la prévision économique. Il conçut des formulaires de recensement et publia un ouvrage intitulé La cochonnerie ou calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant dix années de temps.

En 1689, il écrit un Mémoire sur le Rappel des huguenots, exhortant Louis XIV à revenir sur la révocation de l'édit de Nantes au nom de la liberté de conscience.

Vauban s'est également intéressé à la réforme des impôts (question lancinante tout au long du XVIIIe siècle siècle jusqu'à la Révolution française) en publiant un ouvrage intitulé Projet d'une dîme royale (1707), dans lequel il met en garde contre de forts impôts qui détournent des activités productives. Vauban propose dans cet ouvrage de remplacer les impôts existants par un impôt unique de dix pour cent sur tous les revenus, sans exemption pour les ordres privilégiés (le roi inclus). Plus exactement, Vauban propose une segmentation en classes fiscales en fonction des revenus, soumises à un impôt progressif de 5 % à 10 %[7]. L'impôt doit servir une politique, les classes fiscales doivent être plus ou moins favorisées à fins d'enrichir la société et par conséquent l’État. Contrairement à la légende, le projet :

- n’est pas révolutionnaire : Boisguilbert avait déjà fait des propositions analogues, dont Vauban s’inspire (ainsi que de Ragot de Beaumont)[8], et la capitation, impôt très semblable, est établi en 1695, et l'impôt du dixième, en 1710 ;

- ne causa pas sa disgrâce[9] : il fut bien accueilli, et même expérimenté. C’est la publication du projet en 1707, au cours de la guerre de Succession d'Espagne, qui fut interdite ;

- son échec vient est plutôt à attribuer à son mode de recouvrement en nature, choix coûteux (il est nécessaire de construire des granges) et désavantageux en temps de guerre (où on préfère un impôt perçu en argent).

Vauban était un humaniste, ayant un certain goût pour la justice sociale, puisqu'il est réputé avoir partagé ses primes et soldes avec les officiers moins fortunés, et prenait même parfois sur lui les punitions des soldats sous son commandement lorsqu'il les trouvait injustes. C'était toutefois un homme de caractère, exigeant dans son travail et très soucieux du respect de ses instructions. Il fut en outre le premier à faire distribuer des pipes et du tabac aux soldats[10].

Il eut aussi une vie de simplicité et de rapports très humains avec son entourage, qu'ils soient des gens de sa région natale, où il aimait à revenir lorsqu'il le pouvait, ou des proches. Il a été éduqué très jeune par son père, Urbain le Prestre, au respect des autres, quelles que soient leurs origines. Ses origines modestes — famille de hobereaux provinciaux désargentés — auront sans doute contribué à ses traits de caractère les plus humains.

Maquettes

Les plans-reliefs réalisés à partir du règne de Louis XIV sont conservés à l'hôtel des Invalides à Paris où 28 d'entre eux sont présentés. Une partie de la collection (16), est, après un long débat, présentée au palais des Beaux-Arts de Lille. Vauban est intervenu sur la plupart des places représentées. Les maquettes donnent une excellente vue du travail réalisé.

Galerie

Note

- ↑ Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant. Vauban - L’intelligence du territoire. Éditions Nicolas Chaudun et Service historique de l'armée, Paris, 2006. Préface de Jean Nouvel. 175 p, ISBN 2-35039-028-4, p 18-19

- ↑ a b c La naissance de la fortification bastionnée, Association Vauban

- ↑ a b Martin Barros ,L'attaquant maîtrise la défense, Historia thématique n°106, Mars-avril 2007, page 21

- ↑ Barros, Salat, Sarmant, op. cit.

- ↑ Claude Dufresnes ,Le bonheur est dans le pré carré, Historia thématique n°106, Mars-avril 2007, page 40

- ↑ Frédéric Négroni, La Révolution militaire aux XVIe et XVIIe siècles (lien)

- ↑ L'économiste Jean-Marc Daniel fait de Vauban le père de l'impôt sur le revenu

- ↑ Barros, Salat, Sarmant, op. cit., p 117-118

- ↑ Barros, Salat, Sarmant, op. cit., p 35

- ↑ Source : Didier Nourrisson, dans les Chemins de la connaissance 9 février 2007, France Culture