Hêtre - Définition

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||

| Fagus sylvatica | |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Magnoliopsida | ||||||||

| Sous-classe | Hamamelidae | ||||||||

| Ordre | Fagales | ||||||||

| Famille | Fagaceae | ||||||||

| Genre | Fagus | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Fagus sylvatica L., 1753 |

|||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

|

|||||||||

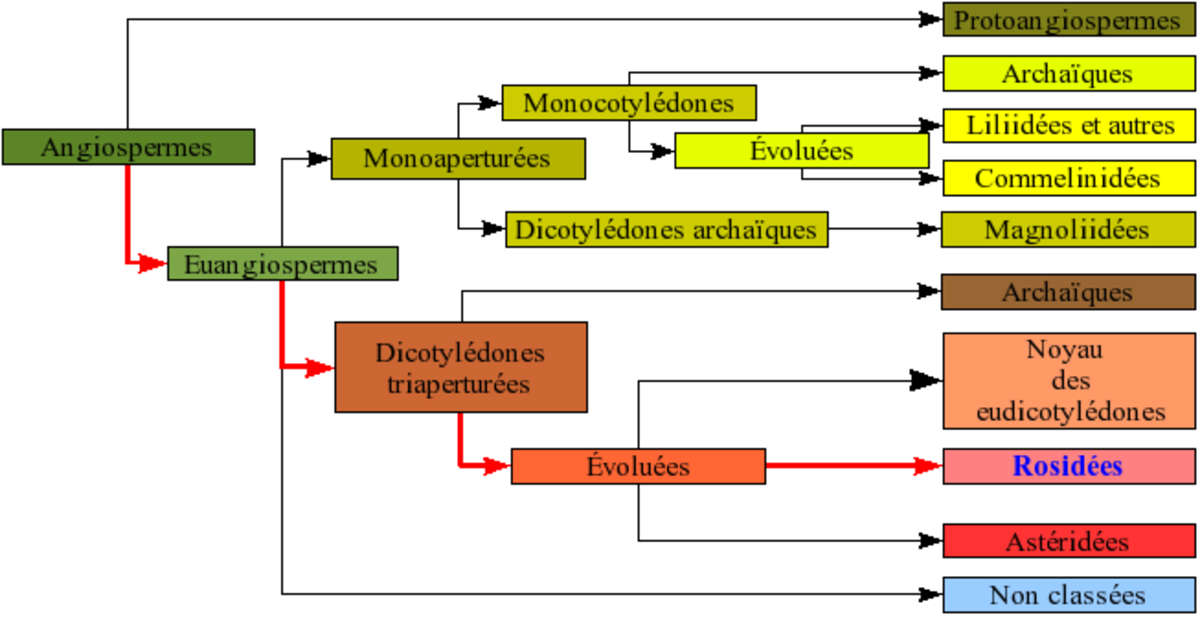

| Clade | Angiospermes | ||||||||

| Clade | Dicotylédones vraies | ||||||||

| Clade | Rosidées | ||||||||

| Clade | Fabidées | ||||||||

| Ordre | Fagales | ||||||||

| Famille | Fagaceae | ||||||||

|

Fagus sylvatica |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

|||||||||

| Parcourez la biologie sur Wikipédia :

|

|||||||||

Le hêtre est un arbre à feuilles caduques, originaire d'Europe, de la famille des Fagacées qui comprend en outre le chêne et le châtaignier. Il fait partie des essences nobles sélectionnées par les forestiers. En association avec le chêne, il forme des futaies appelées " chênaie-hêtraie ".

Le hêtre a reçu, au cours des âges et selon les régions, de nombreuses dénominations dérivées de son nom latin fagus : faye, fau, faon, fayard, favinier, fouteau… On retrouve souvent ces noms dans celui des communes ou des lieux-dits, ainsi que dans les noms de famille. Le nom de hêtre vient du vieux germanique hester.

Répartition

Le hêtre fait partie en France des essences dominantes et constitue environ 10 % des forêts françaises. C'est un arbre de longévité moyenne de 150 à 200 ans allant exceptionnellement jusqu'à 300 ans. C'est un arbre de plaine et de basse montagne (jusqu'à 1500 m). On le trouve en abondance en Bretagne, Normandie (Lyons-la-Forêt) et Picardie (particulièrement en Forêt de Crécy, dont il forme l'essence noble). Il recouvre collines et basses montagnes en Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté. Il est rare en Méditerranée (uniquement en montagne) et absent ou presque du Bassin aquitain, de la Champagne et de la Sologne. Les plus belles hêtraies d'Europe sont la forêt de Soignes, poumon vert de Bruxelles, et, au Pays Basque, la forêt d'Iraty, qui est la plus grande hêtraie d'Europe.

Son aspect varie selon le traitement forestier. En futaie, il peut avoir un grand tronc très dégagé avec un houppier étroit et des branches dressées, tandis qu'isolé, son tronc est très court avec un houppier large et haut, aux branches étalées.

Le hêtre fructifie à partir de 60 ou 80 ans. Cette fructification qui a lieu tous les ans, est très abondante sur tout le massif forestier l'année suivant un été chaud, ensoleillé et sec, mais jamais deux années de suite. Son fruit, la faîne, est très apprécié des rongeurs mais aussi, autrefois, des enfants. C'était un aliment de disette, utilisée aussi pour la nourriture des porcs. Légèrement toxique si elle est consommée en grande quantité, la faîne n'en était pas moins pressée au siècle dernier en Angleterre pour obtenir une huile qui entrait dans les préparations culinaires… et comme huile lampante.

Description

En futaie, les individus typiques ont un tronc droit à l'écorce lisse gris-clair, les cimes sont imposantes et très ramifiées. Le bord des feuilles comporte des poils.

Habitat et exigences

Climat de températures variées avec une constante d'humidité. Peu exigeant sur les sols à condition qu'ils soient bien drainés. On le trouve en montagne jusqu'à 1500 m.

Les sous-bois de hêtraie sont très sombres et très peu d'espèces végétales sont capables de survivre dans ce milieu où le soleil perce à grand peine. Le hêtre dans ses premières années a besoin d'ombre ; les jeunes sujets redoutent par-dessus tout un ensoleillement excessif. En forêt, dans une " coupe blanche ", il germe et meurt de dessèchement. Sous les chênes au feuillage clairsemé, il croît très vite et les dépasse. Il les recouvre de son feuillage dense et les fait mourir par manque de lumière. Heureusement, sur le plan commercial, le chêne est très nettement supérieur au hêtre et les forestiers en assurent la survie en détruisant les jeunes fayards d'un coup de serpe à 10 cm du sol (ce qui donne un magnifique départ de bonsaï par la suite).

L'enracinement est puissant et peu profond (voire superficiel) et de grosses racines se répartissent dans toutes les directions.

Peu difficile quant à la nature du sol, le hêtre a pour exigences majeures : une atmosphère humide (des précipitations bien réparties tout au long de l'année ou des brouillards fréquents) et un sol bien drainé : il ne résiste pas à l'excès d'eau. Il préfère les sols peu fertiles, calcaires ou légèrement acides. Ainsi, le trouve-t-on plus volontiers à flanc de coteaux qu'au fond d'une cuvette argileuse. S'il est bien résistant aux froids rigoureux de l'hiver, le hêtre est particulièrement sensible aux gelées de printemps. Le rôle des mycorhizes dans la croissance du hêtre est considérable. Sans mycorhize, le hêtre ne pourrait vivre ni se développer normalement. Ce rôle est complexe et peut être ainsi schématisé : protection chimique et mécanique des racines contre les bactéries, élaboration de substances de croissance, amélioration dans d'alimentation en éléments minéraux et en eau de l'arbre. C'est la raison pour laquelle il est toujours conseillé lors d'un prélèvement ou d'un rempotage de conserver et réintégrer une part du substrat d'origine pour faciliter la reconstitution de cette flore mycorhizienne. Les partenaires fongiques du hêtre sont : les bolets, les lactaires, les amanites, les girolles, les cortinaires et les hebelomes.

Phénologie

Le débourrement des bourgeons a lieu tardivement. Entre autres signes et indices biologiques ou chimiques, le hêtre reconnaît le moment propice à l'éclosion à la durée journalière d'ensoleillement. C'est pour cette raison que le débourrement du hêtre a lieu chaque année fin avril, début mai avec une remarquable précision (à peu de jours près), pourtant plus précoce dans le nord qu'au sud, à 600 m .

Chaque bourgeon contient depuis sa formation au cours de l'été précédent, la totalité des feuilles qui composeront le rameau (entre 3 et 11). Comme chez de nombreux feuillus, le bourgeon terminal émet au printemps une hormone inhibitrice qui freine le développement des bourgeons adventifs. Cette tendance, très forte au début de leur existence, s'affaiblit chez les vieux sujets.

Ce n'est qu'après le débourrement que la croissance des racines commence : il apparaît d'abord de très fines racines (de diamètre inférieur à 0,5 mm) puis après la vague d'allongement aérien, des racines moins fines croissent de façon rythmique.

Croissance : conseils pour la culture du hêtre en bonsaï

Le hêtre investit beaucoup en été et automne pour le printemps suivant. Ses conditions de vie estivales déterminent directement le nombre de feuilles incluses dans les bourgeons. En automne, le hêtre fait les réserves que le printemps viendra lui soutirer. On comprend aisément qu'en jouant sur la vigueur de l'arbre à la belle saison, on peut guider son évolution de l'année suivante. Pour augmenter le nombre de bourgeons et donc favoriser la ramification, il faut encourager le développement de nombreuses feuilles. Pour cela, il faudra un arrosage abondant en été et un apport d'engrais azoté fin août, début septembre. Le dernier fumage de la saison, fin septembre début octobre, préparera l'hiver (phosphore). Dans de bonne conditions, un bourgeon peut avoir jusqu'à 10 feuilles. Au printemps on veillera à modérer l'arrosage de manière à éviter l'allongement des rameaux et donc la longueur des entre-nœuds. Dans la même optique, le premier engrais de la saison devra être administré au plus tôt fin mai.

Utilisation du bois

Le bois du hêtre est très utilisé dans la fabrication de nombreux objets et ustensiles. Son grain fin et court en fait un bois facile à travailler notamment en petite menuiserie. Des chaises aux avirons en passant par les escaliers, le hêtre sait tout faire à condition qu'il n'y ait pas de longue portée (charpente) et qu'on ne le laisse pas dehors. En effet, le bois de hêtre pourrit facilement s'il n'est pas protégé par de la créosote, un goudron à base de distillat de sa propre écorce (comme pour les traverses de chemin de fer). C'est le meilleur bois de feuillu connu pour la pâte à papier, et il est actuellement abondamment exploité pour cet usage. C'est aussi un excellent bois de chauffage. Ce sont les bois d'éclaircie, de moins bonne qualité qui sont destinés à ces deux derniers usages.

Les quilles utilisées pour le jeu de quilles de neuf sont en bois de hêtre.

Facile à imprégner et à colorer (mis à part le cœur rouge), à enduire et à coller. Le bois est plus facile à usiner une fois étuvé mais cela augmente sa tendance à se gondoler et à se fissurer et provoque une couleur chair. Sciage parfois difficile : risques de fentes. Finition excellente. Le hêtre est un des bois les plus résistants. Il est donc très employé dans le siège de style. Il offre actuellement le meilleur rapport résistance/facilité de traitement. Bonne résistance à la compression. Un peu raide en flexion. Peu fissile et peu résilient.

Propriétés

- Dureté : dur, mi-lourd.

- Densité : 0,70 kg/dm³ environ.

- Rétractabilité : retrait total élevé (surtout pour les bois de montagne). Nerveux.

- Stabilité : faible à modérée. A tendance à se fissurer et à se gondoler.

- Sensibilité aux insectes : assez résistant. Sensible au puceron lanigère.

- Sensibilité aux champignons : très forte.

- Résistance aux intempéries : très faible.

Histoire du hêtre

L’étude de l’ADN de restes fossiles d’arbres confirme que depuis le Néolithique - malgré plusieurs dizaines de milliers d’années de perturbations par l’homme – les hêtres de nos forêts doivent l’essentiel de leurs gènes à des ancêtres qui ne sont pas remontés du sud européen, ce qui a permis de conserver une biodiversité plus importante. Les hêtres des paysages de l’Europe moyenne reflètent encore les recolonisations forestières de la première moitié du postglaciaire.

Le hêtre, qui a besoin d’une certaine fraîcheur, serait, selon Jean-Luc Dupouey, de l'Inra Nancy, menacé par le réchauffement global[1]. Toutefois, observe le même Jean-Luc Dupouey, " En Lorraine, nous constatons que les hêtres grandissent de 45 centimètres par an, contre 30 centimètres autrefois. C'est dû au réchauffement, mais aussi à l'augmentation du CO2 "[2].

Symbolique

Symbole de sagesse, il est l'un des quatre piliers (avec le chêne, le bouleau et l'olivier) de l'année solaire chez les anciens Celtes. Rien ne remplace la puissance calorifique de son bois.

Vertus médicales

Les faînes contiennent 40% de matières grasses. On les fait bouillir comme des châtaignes ou on les broie pour en faire un beurre aux propriétés vermifuges ou parasiticides.

Les variétés de Fagus sylvatica

Variétés naturelles

- Le hêtre pourpre, Fagus sylvatica purpurea, fut découvert en Thuringe, vers 1680. On le trouve naturellement dans l’est de la France, en Suisse et en Bavière.

- le hêtre tortillard (Fagus sylvatica L., var. tortuosa Pépin), une forme à troncs et branches contournés. C'est un mutant apparu naturellement. Le site le plus connu en France est celui des " faux de Verzy ", dans la montagne de Reims. On en connaît aussi en Auvergne, en Bretagne et en Lorraine (forêt de Rémilly où on en dénomme un " Joli Fou "), ainsi qu'en Allemagne (Suentelbuchen), au Danemark (Vrange bøge) et en Suède (Vresboken). Son nom anglais est " Dwarf Beech "

Variétés horticoles

Fagus sylvatica compte une quarantaine de variétés ornementales issues des sélections des horticulteurs.

- hêtre pourpre (F. sylvatica 'Atropurpurea' ), à feuillage rouge foncé ;

- hêtre lacinié (F. sylvatica 'Laciniata', syn 'Heterophylla' ), à feuilles étroites profondément lobées ;

- hêtre fastigié (F. sylvatica 'Fastigiata' ), à port en colonne étroite ;

- hêtre pleureur (F. sylvatica 'Pendula' ), à port retombant;

- Fagus sylvatica 'Albovariegata'

- Fagus sylvatica 'Ansorgei'

- Fagus sylvatica 'Asplenifolia'

- Fagus sylvatica 'Aurea Pendula'

- Fagus sylvatica 'Cochleata'

- Fagus sylvatica 'Cristata'

- Fagus sylvatica 'Dawyckii'

- Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'

- Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'

- Fagus sylvatica 'Rohanii'

- Fagus sylvatica 'Rohan Trompenburg'

- Fagus sylvatica 'Interrupta Purpurea'

- Fagus sylvatica 'Interrupta'

- Fagus sylvatica 'Miltonensis'

- Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

- Fagus sylvatica 'Purple Fountain'

- Fagus sylvatica 'Spaethiana'

- Fagus sylvatica 'Swat Margret'

- Fagus sylvatica 'Frisio'

- Fagus sylvatica 'Purpurea Nana'

- Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor' ou 'Roseomarginata'

- Fagus sylvatica 'Luteovariegata'

- Fagus sylvatica 'Quercina'

- Fagus sylvatica 'Red Obelisk'

- Fagus sylvatica 'Rohan Gold'

- Fagus sylvatica 'Rotundifolia'

- Fagus sylvatica 'Tortuosa Purpurea'

- Fagus sylvatica 'Silverwood'

- et d'autres...

Images

Aspect du houppier |

Cupule sèche |

||

en automne |

Arbre remarquable. |