Courrier électronique - Définition

Le courrier électronique ou courriel ou mél (ou e-mail — c'est-à-dire electronic mail en anglais) désigne le service de transfert de messages envoyés par un système de messagerie électronique via un réseau informatique (aujourd'hui Internet) vers la boîte aux lettres électronique d'un destinataire choisi par l'émetteur. " Service de correspondance qui permet l'échange de messages électroniques à travers un réseau informatique. "

Le courriel, contraction des mots courrier et électronique, désigne également le message échangé par ce moyen selon la terminologie officielle en langue française[1].

Origines du courrier électronique

Le courrier électronique existait avant Internet. Les systèmes de courrier électronique existants furent un outil précieux durant la création d'Internet.

Le courrier électronique prit forme en 1965 en tant que moyen de communication entre utilisateurs d'ordinateurs à exploitation partagée (time-sharing mainframe). Le Q32 du SDC et le CTSS du MIT ont été les premiers systèmes de messagerie électronique.

Ces systèmes furent rapidement étendus en réseau, permettant aux utilisateurs de transmettre des messages à travers différents ordinateurs. Le système AUTODIN pourrait avoir été le premier, en 1966, à autoriser l'échange de courriels entre ordinateurs, le système SAGE avait des fonctionnalités similaires quelque temps auparavant.

Le réseau ARPANET fut une contribution majeure à l'évolution du courrier électronique. Un (en) rapport y indique des transferts de messages intersystèmes peu après sa création, en 1969. Ray Tomlinson initia l'utilisation du signe @ pour séparer les noms d'utilisateur et de leur machine en 1972. Ses premiers programmes de courriel SNDMSG et READMAIL ont joué un rôle important dans le développement du courrier électronique dont ARPANET augmenta de manière significative la popularité.

Évolution des termes employés par les utilisateurs

Le vocabulaire français sur le courrier électronique reste instable, et l'usage hésite encore parmi de nombreux termes. Le mot email (ou e-mail), prononcé /im?l/ ou (plus rarement) /imel/, est très utilisé (Il n'y a pas d'accent ; émail est abusif). Il vient de l'anglais electronic mail, soit courrier électronique. On emploie également le mot mail /m?l/, voire le néologisme mèl /m?l/, surtout dans la langue parlée.

Attention toutefois aux faux amis : le mot anglais mail se traduit en français par courrier, c'est-à-dire un envoi postal. La boîte aux lettres dans laquelle le facteur dépose le courrier est la mailbox. Le mot email (ou e-mail), prononcé /?i?mèl/, correspond à un courrier électronique. Ces termes n'ont bien sûr rien à voir avec le mot français " mail " /maj/, qui désigne une allée bordée d'arbres semblable à celles utilisées autrefois dans le " jeu de mail ", et encore moins avec l'émail (des dents notamment).

En France, l'appellation courriel, d'origine québécoise, a été rendue obligatoire pour les textes officiels depuis le 20 juin 2003 par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France pour toutes les administrations et services publics français qui ont désormais l'obligation d'utiliser ce terme de préférence à tout autre[2]. L'emploi du terme courriel est un équivalent des termes admis message électronique et courrier électronique lorsqu'il s'agit du document transféré par une messagerie électronique. Ce terme se répand aujourd'hui de plus en plus, peut-être sous l'influence du terme pourriel, employé de façon très imagée au Québec à la place de spam pour désigner les courriels non-sollicités.

Nota : La fausse abréviation mél. (pour messagerie électronique) a été proposée en 1997 par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France pour préfixer une adresse électronique sur une carte de visite ou un en-tête de lettre, comme on utilise tél. pour indiquer un numéro de téléphone[3]. Mél. ne doit en aucun cas être employé comme substantif. Cependant, ce mot (ainsi que mèl) s'est déjà établi dans la langue parlée : Je t'enverrai un mél pour confirmer ma présence.

Aspects techniques

Pour recevoir et consulter des courriels, il est indispensable de posséder une adresse électronique et un client de messagerie (ou MUA, Mail User Agent), ce dernier pouvant être accessible via un navigateur Web.

Afin d'assurer l'interopérabilité, l'acheminement des courriels est régi par plusieurs standards, que ce soit pour son routage, ou encore son contenu.

Contenu du courriel

Pour l'utilisation de plusieurs langues autres que l'anglais dans les courriels, voir Courriel et unicode.

À l'origine, le courriel est un document qui contient du texte. Les caractères qui peuvent être utilisés étaient d'abord ASCII, puis des encodages régionaux. Aujourd'hui, certains logiciels supportent également l'UTF-8, ce qui permet d'augmenter la quantité de caractères utilisables simultanément.

Avec MIME, différents fichiers peuvent être attachés au courriel.

Dans un souci d'interopérabilité, on recommande de ne pas utiliser de formats propriétaires, tels que les formats Microsoft Word, mais plutôt dans des formats ouverts et documentés, pour lesquels un visionneur pourra être rendu disponible sur toute plate-forme, pourvu qu'il soit programmé.

Il est aujourd'hui également possible de mettre en valeur le contenu du texte d'un courriel, grâce aux fonctionnalités HTML, afin d'ajouter un formatage aux documents.

Il faut toutefois noter que HTML, UTF-8 et les caractères régionaux ne sont pas toujours interopérables, en fonction du logiciel de messagerie utilisé par le destinataire et de sa localisation géographique.

Il existe également, en fonction du logiciel client de messagerie (tous ne supportent pas cette fonction), un système d'accusé de réception qui permet à l'expéditeur d'avoir connaissance du bon acheminement de son message et/ou de sa lecture par le destinataire.

Les règles de bon usage du courrier électronique sont décrites dans un document de référence appelé nétiquette.

Le HTML permet théoriquement d'afficher des images distantes ainsi que d'exécuter du javascript. Cependant, certains utilisateurs préfèrent désactiver de telles fonctionnalités, car elles sont utilisées par des spammeurs pour vérifier l'efficacité du spam.

Acheminement du courriel

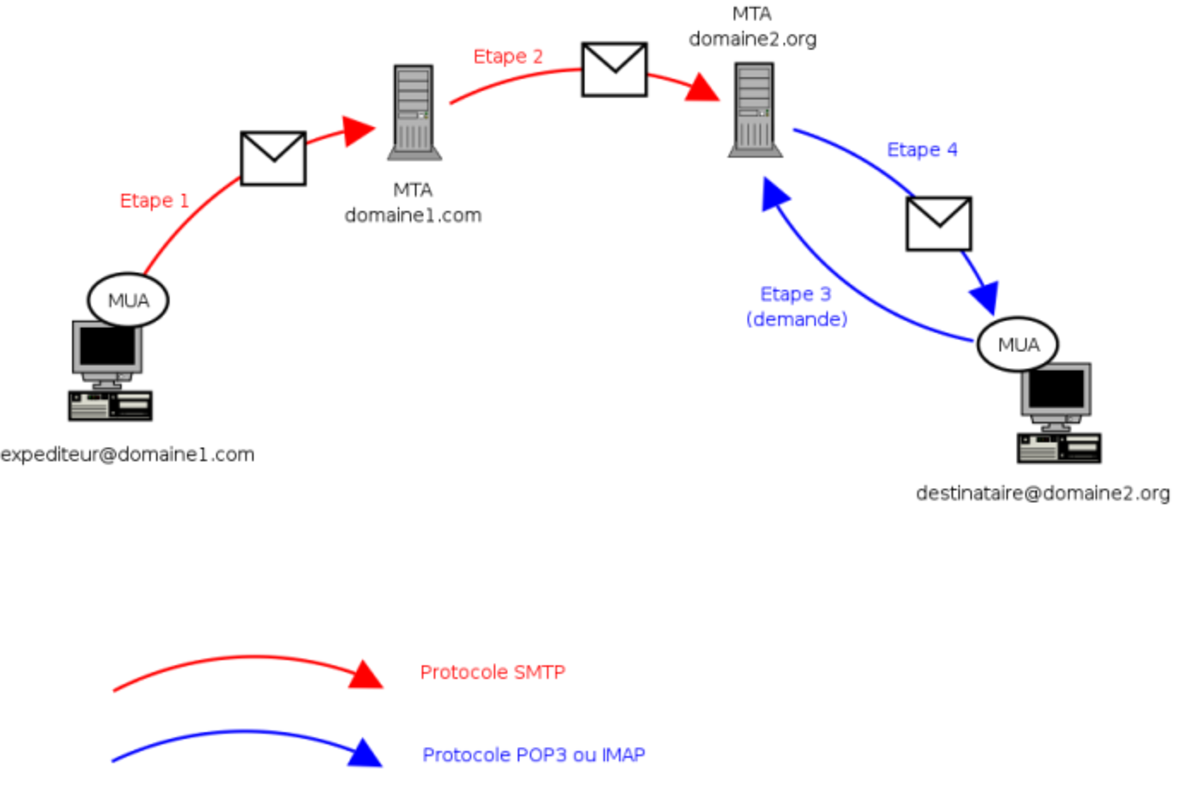

L'acheminement des courriels est régi par plusieurs standards : SMTP est dédié à l'envoi d'un message, POP et IMAP servent à rapatrier des messages pour leur lecture.

- Le MUA de l'expéditeur envoie par SMTP le message à un serveur de courrier (celui de son fournisseur d'accès en général) ou MTA, Mail Transfer Agent.

- Le premier MTA envoie le message au MTA du destinataire (celui de son domaine domaine2.org) qui le stocke en attente de consultation.

- Le destinataire, par l'intermédiaire de son MUA, demande à son serveur de courrier les nouveaux messages.

- Le serveur envoie le message au MUA du destinataire.

La plupart des fournisseurs d'accès à Internet procurent au moins une adresse électronique à leurs usagers. Plusieurs sites proposent aussi des adresses gratuites ou payantes.

Système de copie et de copie invisible

Le courriel peut être envoyé à plusieurs destinataires :

- les destinataires principaux ;

- les destinataires en copie " Cc " ;

- les destinataires en copie " Cci " ou " Bcc ".

Cc ou copie carbone ou copie conforme permet d'envoyer le même message à plusieurs personnes, en saisissant leurs adresses dans le champ Cc.

Cci ou Copie conforme invisible ou Copie carbone invisible (Bcc en anglais, soit Blind Carbon Copy) est une fonction similaire, mais qui permet de masquer les adresses.

Un message est délivré à l'ensemble des adresses spécifiées dans les champs Cc et Cci, mais seules les adresses indiquées dans le champ Cc sont visibles dans le message final.

Pour un envoi vers plusieurs destinataires ne se connaissant pas (et ne souhaitant pas voir leur adresse publiée, ne serait-ce que par le moyen d'une lettre d'information électronique), il est d'usage de se servir du champ Cci.

De plus, les virus et vers informatiques qui exploitent les adresses de courriel trouvées dans les carnets d'adresses des ordinateurs se trouvent partiellement bloqués par cette disposition.

" Boîtes aux lettres " (BAL)

Une BAL (abrégé de " boîte aux lettres ") est un espace dédié à un utilisateur, où sont stockés (dans une pile(stack)) les courriels qui lui parviennent, en attendant qu'il les lise.

Aspects juridiques

Correspondance professionnelle

Le développement du courrier électronique a conduit à poser la question de son statut juridique et de ses conditions d'utilisation, en particulier dans le cas de messages à caractères privés envoyés depuis le lieu de travail.

En France, la Cour de cassation a déclaré dans son arrêt " Nikon " rendu le 2 octobre 2001[4] que l'employeur ne peut lire des messages reçus par l'employé et dont la nature personnelle est claire : " le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ". En l'occurrence, le salarié avait stocké ses messages dans un fichier intitulé " personnel ".

De même, selon un rapport publié par la CNIL en 2004, " il doit être généralement considéré qu’un message envoyé ou reçu depuis le poste du travail mis à disposition par l’entreprise ou l’administration revêt un caractère professionnel, sauf indication manifeste dans l’objet du message ou dans le nom du répertoire où il pourrait avoir été archivé par son destinataire qui lui conférerait alors le caractère et la nature d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances. " [5].

En conséquence, un employeur ne peut se baser sur le contenu d'un message privé pour prendre des sanctions contre un employé, quand bien même il aurait interdit l'utilisation des outils informatiques à des fins personnelles.

Correspondance privée

En France, les courriels adressés à des personnes sont considérés comme faisant partie de la correspondance privée, au même titre qu'un courrier papier.

Leur divulgation non autorisée par les différents intervenants relève de la violation du secret des correspondances, et engage la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction sur le fondement de l'article du Code pénal français[6]. Le fait d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer une correspondance privée est donc passible de un à trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende.

Valeur de preuve d'un courriel

Dans le cas d'un particulier, un courriel peut avoir valeur de preuve au même titre que tout autre support. Dans le cas d'un professionnel, il faut que l'auteur et le contenu du message puissent être authentifiés.

La portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a rendu la preuve d'un fait indépendante de son support : l'écrit sous forme numérique est désormais une preuve au même titre qu'un document papier.

Notes et références

- ↑ Selon le Vocabulaire du courrier électronique établi par la Commission générale de terminologie et de néologie (Bulletin officiel du ministère de l'éducation, 28 août 2003), le courriel est un " document informatisé qu'un utilisateur saisit, envoie ou consulte en différé par l'intermédiaire d’un réseau ". Ce document est le plus souvent un texte, mais peut être aussi une image, un son, une vidéo, voire une combinaison des quatre.

- ↑ Article du Journal Officiel du 20 juin 2003 (annule et remplace la publication du 2 décembre 1997)

- ↑ Article du Journal Officiel du 2 décembre 1997

- ↑ Voir le texte de l'arrêt sur le site de la Cour de cassation.

- ↑

- ↑ La protection juridique de le correspondance privée sur le site du cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.