Politique environnementale des États-Unis d'Amérique - Définition

Cet article décrit la politique environnementale des États-Unis d'Amérique.

" Le secteur de la gestion de l'environnement fait des États-Unis le premier état dans le monde par sa puissance : près de 115 200 sociétés y sont liées ; 1,3 millions d'actifs y sont employés[1]. "

Protection de la nature

Parcs nationaux américains

Les premiers parcs nationaux ont été instaurés, avec le parc du Yellowstone en 1872. En 1890, la frontière est officiellement fermée et le Yosemite Act reconnaît le besoin de protéger les espaces naturels, en particulier à l'ouest. Le pays compte aujourd’hui 57 parcs nationaux ; en 2003, 34,4 millions d'hectares sont classés parcs d'état ou parc national[2]. Au début du XXIe siècle, les États-Unis possèdent 380 parcs et monuments nationaux[3].

Forêts

La protection des forêts américaines est une préoccupation ancienne : en 1887, le gouvernement crée le Forest Bureau au sein du département de l'agriculture[4]. En 1891, sept millions d'hectares sont déjà préservés et le président peut classer des zones en forest reserve qui deviendront plus tard les national forest.

L'espace forestier public, qui représente 1/3 des forêts du pays, est géré par le United States Forest Service. Cette agence fédérale a été créée en 1905 et emploie aujourd'hui près de 30 000 personnes[5]. Il est par la suite rattaché au département de l'Agriculture. Il joua un grand rôle pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale et appliqua les méthodes du productivisme scientifique. Pendant les Trente Glorieuses, la consommation de bois augmente et les forêts américaines deviennent des espaces de loisir et de récréation, dans la droite ligne de l'esprit pionnier et du Mutiple Use Sustained Yield Act de 1960. Devant la pression des protecteurs de la nature, notamment du Sierra Club, le Congrès vote le Wilderness Act (1964) qui crée des zones totalement protégées des activités humaines. Le Forest Service doit abandonner 20 % de ses forêts publiques[5]. En 1976, le National Forest Management Act essaie de concilier les intérêts industriels et la protection de la nature. Sous la présidence de Ronald Reagan, la production de bois repart à la hausse, notamment dans les États du Nord-Ouest. La loi sur la protection de la chouette tachetée permet de stopper les coupes massives : dans les années 1990, la vente de bois des forêts fédérales chute de 70 %[6]. Aujourd'hui, les forêts couvrent 226 millions d'hectares dont 75 millions sont protégés des coupes illégales[7]. Les neuf bureaux régionaux du NFS gèrent 155 forêts[8].

Les États-Unis utilisent beaucoup le bois comme matériau de construction dans l’architecture civile (green houses). Ses qualités écologiques sont nombreuses (voir l’article bois).

Législation fédérale

Les années 1960 et 1970 voient une prise de conscience des problèmes écologiques et des gaspillages aux USA: la biologiste américaine Rachel Carson (1907-1964) publie en 1962 Silent Spring ("Le printemps silencieux"), qui accuse certains pesticides d'être dangereux pour les oiseaux et pour l'homme. Rachel Carson a été auditionnée par le Congrès après la publication de son livre, qui aurait contribué à lancer le mouvement écologiste dans le monde. Celui-ci a eu une très forte influence aux États-Unis où il a poussé les élus à établir de nouvelles lois sur l'autorisation des pesticides.

- La loi sur la politique environnementale (National Environmental Policy Act ou NEPA) a été signée le 1er janvier 1970 par le président Richard Nixon. Elle contraint les organismes fédéraux à préserver les écosystèmes lors de la construction de bâtiments ou d'infrastructures nationales ; la Environmental Protection Agency est instaurée.

- La loi sur les espèces en danger (Endangered Species Act ou ESA) a été adoptée en 1973 afin de protéger les animaux menacés d'extinction, mais aussi les écosystèmes fragilisés par les activités humaines. Deux agences fédérales sont chargées de la faire respecter: le Fish and Wildlife Service et les NOAA Fisheries pour les espèces aquatiques. La loi est passée au moment où les États-Unis signaient la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Le 27 décembre 2007, le département de l'Intérieur propose d'inscrire l'ours polaire sur la liste des espèces animales en danger[9].

- Lois contre les dégazages sauvages en mer:

- Le 26 septembre 2005, la compagnie Moller-Maersk a été condamnée à payer une amende de 500 000 dollars après avoir rejeté des hydrocarbures en mer.

Lutte contre le réchauffement climatique

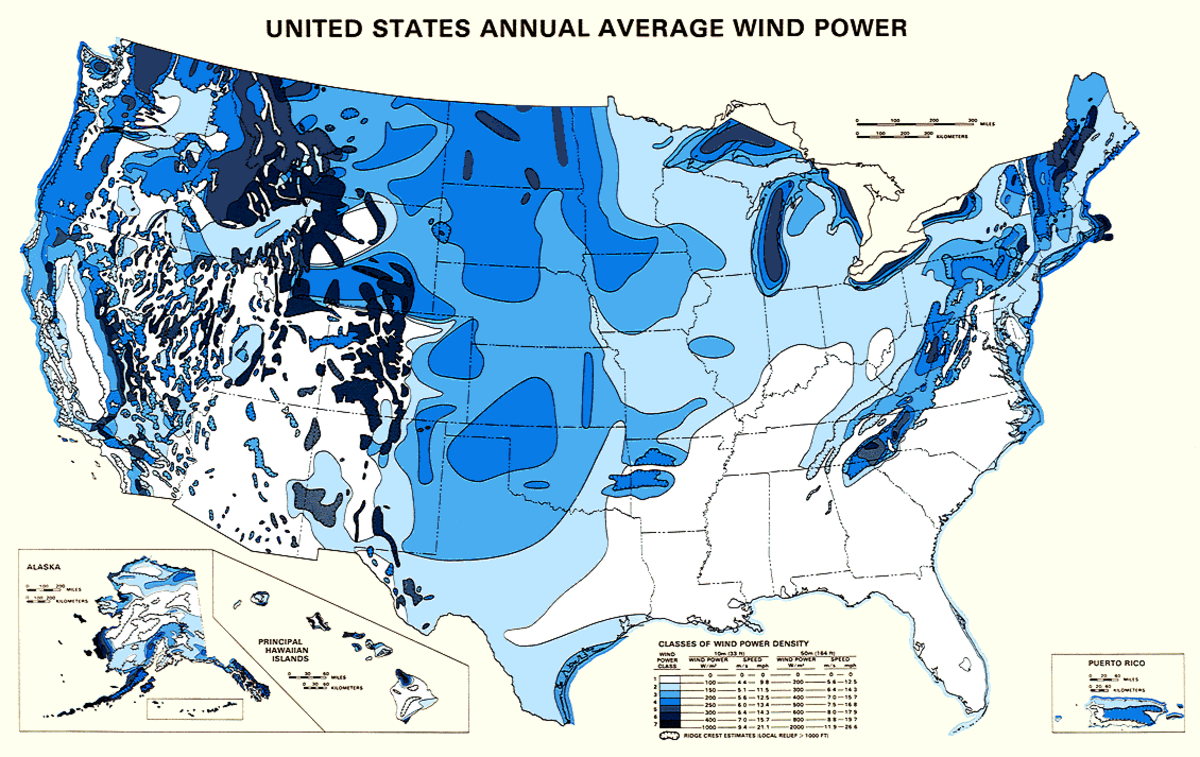

- Energie éolienne

En 2004 les États-Unis ont produit 6 752 MWe d'énergie éolienne, en troisième position derrière l'Allemagne et l'Espagne. Les grands parcs éoliens se trouvent en Californie.

- Energie solaire

En 2004-2005, l'énergie solaire captée sur les toits par des cellules photovoltaïques représentait 950 000 mégawatts dans tout le pays. En 2004, 14 000 mégawatts photovoltaïques ont été vendus aux États-Unis. Plusieurs entreprises américaines de recherche dans l'énergie solaire comme Nanosys et Nanosolar (Palo Alto, Californie) ou Konarka (Lowell, Massachusetts) ont reçu des aides fédérales (de la part de la Defense Advanced Research Projects Agency et du Department of Energy and the Navy).

- Biocarburants

Les États-Unis sont les deuxièmes producteurs mondiaux de bioéthanol. Leur production s'élevait à 6,21 millions de mètres cubes en 2001 et 10,2 millions de mètres cubes en 2003[10]. En 2006, 10 % de la production de maïs est transformée en biocarburants aux États-Unis[11]. En décembre 2006, on comptait 107 distilleries de biocarburant en activité contre 54 en 2000[12].

Engagements individuels

Dès le XIXe siècle, plusieurs personnalités américaines réfléchissent sur la nécessité de protéger la Nature : les essayistes et poètes Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau, défendent l'idée que la Nature a une raison d'être, au-delà des gains économiques. La Nature est un temple où l'Homme peut communier et communiquer avec Dieu. Cette conception s'inscrit dans le courant littéraire et philosophique du transcendantalisme. Un autre Américain, John Muir (1838-1914) défend l'éthique préservationniste, selon laquelle la beauté de la Nature stimule les sentiments religieux et favorise les expériences spirituelles. Il voit également dans les communautés biologiques, des ensembles d'espèces évoluant ensemble et dépendant les unes des autres. Ces communautés, superorganismes, annoncent l'hypothèse Gaia développée plus tard par Lovelock (1988). John Muir convainquit le congrès américain de créer le parc national de Yosemite. En 1892, Muir et ses disciples créent le Sierra Club destiné dans un premier temps à protéger le Yosemite. Il encouragea la création d’autres réserves naturelles aux États-Unis si bien qu'il est aujourd'hui reconnu comme le " Père du système des parcs nationaux ". L'Américain Gifford Pinchot (1865-1846), au début du XXe siècle développe une éthique de la conservation des ressources qui repose sur la philosophie utilitaire. Pour lui, la Nature est un assortiment de choses définies par leur utilité ou leur caractère nuisible. Il défend la répartition des ressources entre tous les utilisateurs, actuels et futurs (une première approche du développement durable) en évitant le gaspillage. Cependant, il ne prend pas en compte les coûts des dégradations de l'environnement et de l'érosion des ressources.

En 1972, une équipe du MIT dirigée par Dennis H. Meadows remet au Club de Rome un rapport alarmant intitulé The Limits to Growth (titre en français : Halte à la croissance ? ou " rapport Meadows "). Ce rapport évoque la croissance zéro comme remède à l'épuisement des ressources naturelles[13].

Les notions de protection de l'environnement et de lutte contre l'effet de serre sont devenues des objets de discussion aux États-Unis : les médias s'en sont emparées, les publications d'universitaires et de scientifiques sont nombreuses. Des personnalités de la sphère publique militient pour la réduction des GES :

- Hommes et femmes politiques :

- Le sénateur républicain John McCain

- L'ex Vice-président Al Gore : il intervient dans un film réalisé par David Guggenheim, An Inconvenient Truth (Une vérité qui dérange). Présenté au Festival du film de Sundance et au Festival de Cannes de 2006, ce film montre les effets dramatiques du réchauffement climatique sur la planète Terre. Il rencontre un grand succès public aux États-Unis pendant l'été 2006 et est sorti en France le 11 octobre 2006. Le livre de Gore publié en 1992, Earth in the Balance, traitait déjà d'un certain nombre de sujets touchant l'environnement, et se classa dans la liste des bestsellers du New York Times. Plus tard, quand Gore entra au congrès, il initia la première audition du congrès, y emmena des climatologues et commença à débattre de ce sujet avec les représentants élus[14]. Il pensait qu'une fois les législateurs au courant de l'incontestable évidence, ils seraient conduits à l'action ; pourtant finalement, le processus fut lent voire laborieux.

- Nancy Pelosi affirme son soutien au Protocole de Kyoto[15].

- Autres personnalités américaines qui s'engagent pour le développement durable et la protection de l'environnement :

- Angela Lindvall

- Joan Baez

- Bruce Kershner

- Wallace Stegner

- Leo Drey

- Ed Sanders

- Steven Seagal

- En 2006, le patron de Virgin, Richard Branson, a promis d'investir trois milliards de dollars pour développer des carburants alternatifs[16].

- Thomas Friedman, chroniqueur

- Les acteurs américains Cameron Diaz et Leonardo Di Caprio s'engagent pour promouvoir la voiture hybride Toyota Prius[17].

- Bill Gates investit dans l'entreprise de raffineries bio Pacific Ethanol.

Associations, groupes de pression et entreprises

Le gouvernement américain doit compter sur les actions des associations de protection de l'environnement. La plupart ont été fondées sur la côte ouest dans les années 1970. Dès 1979, l’Académie nationale des sciences américaine avait initié la première étude sur le réchauffement de la planète[18].

- National Geographic Society fondée en 1888 (site web).

- Ligue des électeurs pour la préservation de l’environnement.

- Société Audubon (National Audubon Society) constituée en 1905 et baptisée en l'honneur de John James Audubon (site web).

- Clean Air Watch, présidée par Frank O'Donnell en 2005 (site web).

- Centre pour la diversité biologique (Center for Biological Diversity) basé en Arizona

- (NRDC : National Resources Defense Council).

- National Environmental Trust site web

- Conseil de défense des ressources naturelles (National Resources Defense Council site web)

- Rainforest Action Network basée à San Francisco.

- Amis de la Terre USA (Friends of the Earth USA)

- Le Sierra Club est une association écologiste fondée à San Francisco (site web).

- Wilderness Society site web

- Le parti vert des États-Unis, qui obtint plus de 2 882 000 de voix à l'élection présidentielle de 2000.

- Chrysler-BMW possède une flotte de voitures (moteurs thermiques) roulant à l'hydrogène H2, sans pile à combustible, avec réservoir cryogénique.

- Natural Resources Defense Council, lobby pro-environnemental de New York

- American Progress Action Fund

- Redefining Progress

- La vitesse maximale autorisée sur les autoroutes est de 104 km / heure sauf dans certains états comme la Californie (120 km / h). Une baisse de 10 km / heure fait consommer 10 à 25 % de carburant en moins.

- Plusieurs journaux américains ont réfléchi sur l'impact écologique de leurs activités : ainsi, le groupe de presse Time Inc. pense à faire planter des arbres, Hearst Corp. et News Corporation cherchent à réduire leurs émissions à GES[19].

- En mars 2007, les trois principaux constructeurs automobiles américains (General Motors, Ford et Chrysler), pressent le président George W. Bush d'instaurer de nouvelles mesures incitatives pour développer les biocarburants. Ils prennent l'engagement de rendre la moitié de leurs véhicules capables de rouler soit au biocarburant soit avec un carburant intégrant 85% d'éthanol d'ici 2012[20].

- Plusieurs entreprises américaines[21] du secteur informatique se sont joints à Climate Savers Computing Initiative, dont le but est de réduire la consommation électrique des ordinateurs. Ils devraient collaborer avec le World Wildlife Fund (WWF) et 25 autres associations.

Les politiques fédérales

Dès la présidence de Richard Nixon, le gouvernement fédéral engagea un programme d'écologie[22]. Le sénateur démocrate Gaylord Nelson (1916 – 2005) créa la journée de la terre (Earth Day) célébrée depuis 1970. Depuis 1970, l’Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency) est le principal organe de ces politiques (voir le site web, en anglais). En 1972 est adoptée la loi sur les pesticides (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act en anglais) qui établit des normes et un label (aujourd'hui remplacé par le Food Quality Protection Act). Le président Jimmy Carter demande à l’Académie nationale des sciences américaine d'étudier l'augmentation des gaz à effet de serre : le projet revient au comité Charney[23] qui prévoit d'importants changements climatiques à venir[24].

Le congrès a voté en 1992 la loi sur la politique de l’énergie (Energy Policy Act -EPAct- ou Public Law 102-486) qui encourage à privilégier d’autres sources d’énergie que le pétrole (éthanol, méthanol, biodiesel, gaz naturel, hydrogène et électricité).

Administration Clinton (1993-2001)

L'administration Clinton a signé le Protocole de Kyoto en décembre 1997, mais celui-ci n'a pas été accepté par le Congrès. Les États-Unis sont le seul pays des Huit à n'avoir toujours pas ratifié ce protocole, même si la Californie s'est engagée à atteindre ses objectifs. C'est aussi en 1992 que les États-Unis se sont dotés d'un label écologique, appelé Energy Star. Il est décerné aux produits et aux bâtiments qui respectent les normes pour réduire la consommation d'électricité. Bill Clinton souhaitait aussi imposer une taxe sur l’énergie, mais une fois encore, le Congrès dominé par les démocrates a refusé de la voter.

Administration Bush (2001-2008)

En effet, le gouvernement de George W. Bush a ensuite décidé de se retirer des négociations tout en proposant quelques mois plus tard un autre plan moins contraignant que celui de Kyoto : il s’agit du " Clear Skies and Global Climate Change ", du 14 février 2002, qui développe une approche graduelle, à moyen ou long terme, face à l’effet de serre. Il prévoit :

- de baisser les émissions de gaz à effet de serre du PIB de 18 % en dix ans ;

- de donner 700 millions de dollars supplémentaires (soit 4,5 milliards au total) à la recherche sur les changements climatiques ;

- d’exempter de 4,6 millliards de dollars d’impôts sur cinq ans pour ceux qui investissent dans les énergies renouvelables.

L’administration Bush a également remis en cause des dispositifs plus ou moins anciens de lutte contre la pollution dans le pays : normes de pollution pour les centrales thermiques, taxe spéciale sur les firmes pétrolières et chimiques pour financer le nettoyage des rivières polluées ...

En 2003, le Département américain de l'énergie a lancé le programme de recherche FutureGen, afin de répondre aux exigences environnementales de l'utilisation du charbon[25].

En 2004, le sénateur républicain John McCain et le démocrate Joseph Lieberman déposent un projet de loi visant à limiter les rejets dans l’atmosphère ; soutenu par les grandes entreprises Alcoa, DuPont de Nemours et American Electric Power, il n’est pourtant pas adopté.

Le 6 juillet 2005, au cours du sommet du G8 à Gleneagles, le président George W. Bush a reconnu pour la première fois que la production de gaz à effet de serre de l'activité humaine est en partie responsable du réchauffement climatique tout en réaffirmant son opposition au protocole de Kyoto. Mais il continue de plaider pour la recherche et le développement de sources d'énergies non-polluantes, plutôt que par une réduction des gaz à effet de serre.

Le 28 juillet 2005[26], le gouvernement des États-Unis ont signé un accord à Vientiane avec cinq pays d'Asie-Pacifique (Australie, Inde, Japon, Chine et Corée du sud) visant à développer de nouvelles technologies pour lutter contre l'émission des gaz à effet de serre. La structure de cette accord s'appelle depuis fin 2005 Asia-Pacific Partnership for Clean Development and Climate Change (AP6), Partenariat Asie-Pacifique pour le développement propre et le changement climatique. Selon ses détracteurs, cet accord qui n'impose aucun objectif chiffré en termes de pollution, permettrait aux États-Unis de contourner, voire de torpiller l'accord de Kyoto.

Le 29 juillet 2005 a été votée la loi de réforme sur le secteur énergétique. Elle prévoit :

- de réduire la dépendance énergétique des États-Unis ;

- d'augmenter les sources d'énergie renouvelable ;

- d'encourager l'utilisation des biocarburants ;

- l'extension de la période de l'heure d'été, du deuxième dimanche de mars au premier dimanche de novembre ;

- d'améliorer le secteur nucléaire (George W. Bush a promulgué une loi pour construire de nouvelles centrales nucléaires[27]) ;

- de moderniser les usines thermiques au charbon et le réseau [28].

Il faut également signaler que les États-Unis, avec l'Union européenne, la Russie, le Canada, la Chine, le Japon et la Corée du sud, et après de rudes négociations, participent finalement au financement du projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) prévu à Cadarache (France). Ce projet pourrait être la solution au remplacement du pétrole et de l'uranium dans la production d'énergie.

En octobre 2005, le président a appelé ses concitoyens à réduire leur consommation de pétrole. Sur l'année, les Américains ont acheté plus de bicyclettes que d'automobiles[29]. En mai 2006, George W. Bush s'est prononcé pour la construction de nouvelles centrales nucléaires : à Pottstown (Pennsylvanie), il a également promu les biocarburants et les sources d'énergie renouvelable[30]. Les États-Unis sont les deuxièmes producteurs mondiaux de bioéthanol. Leur production s'élevait à 6,21 millions de mètres cubes en 2001 et 10,2 millions de mètres cubes en 2003[10]. En 2005, le secteur de la production d'énergie propre a enregistré aux États-Unis une croissance de 50%[31].

Le ministère de l'Environnement a en outre créé un programme facultatif de réduction d'émissions de gaz. 86 entreprises, totalisant 8 % des émissions américaines de carbone, ont pris la décision d'adhérer au réseau de Climate Leaders[32].

Le département de l'énergie soutient divers projets de promotion des énergies propres comme celui de la société Boeing-Spectrolab qui a créé des modules photovoltaïques transformant directement le rayonnement solaire en électricité[33]. Enfin, l'administration Bush stimule la recherche sur la pile à hydrogène et la séquestration géologique du carbone[34].

En avril 2005, le vote d'une loi permet d'avancer de trois semaines le passage à l'heure d'été aux États-Unis et au Canada[35]. Les experts estiment que cette décision pourrait entraîner une économie d'énergie de 4,4 milliards de dollars d'ici à 2020.

En janvier 2007, l'administration Bush propose un plan d'économies en énergie[36]. Le 4 avril 2007, la Cour suprême confie toute légimitié à l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour réglementer les émissions de gaz carbonique des automobiles.

Le 31 mai 2007, avant le sommet du G8 à Heiligendamm, le Président américain annonce que : " Les États-Unis prennent cette question [du réchauffement climatique] au sérieux [...] et vont travailler avec d'autres pays pour établir un nouveau cadre pour les émissions de gaz à effet de serre quand le protocole de Kyoto expirera en 2012. [...] D'ici à la fin de l'année prochaine, l'Amérique et d'autres pays fixeront un objectif mondial à long terme pour réduire les gaz à effet de serre[37]. "

Exemples à l’échelle des états

Le développement durable est de plus en plus une préoccupation des États fédérés et des municipalités américaines. Les initiatives à l'échelon local sont plus dynamiques que les politiques fédérales : ainsi, depuis 2001, les états du Texas, de la Californie, du New Hampshire, ont instauré un dispositif de contrôle des émissions de gaz pour différents secteurs industriels et énergétiques. Le dispositif adopté par la Californie, qui s’appliquera à partir de 2009, prévoit de réduire les émissions de gaz polluants de 22 % en moyenne d’ici 2012 et de 30 % d’ici 2016. En outre, le principe des marchés des permis d’émission consiste à accorder aux industriels " pollueurs " gratuitement, à prix fixe ou aux enchères, des quotas d’émissions de CO2, que ceux-ci peuvent ensuite s’échanger. Chaque émetteur de CO2 doit alors vérifier qu’il détient autant de permis d’émission que ce qu’il va émettre. Dans le cas contraire, il se trouve contraint ou bien de diminuer ses émissions, ou bien d’acheter des permis. Inversement, si ses efforts de maîtrise des émissions lui permettent de posséder un excédent de permis, il peut les vendre. De tels procédés ont été réalisés pour réduire les pluies acides aux États-Unis et ont connu des succès (programme " Acid rain "). Ce système des marchés de permis d’émission fait partie du dispositif du Protocole de Kyoto. D'autres décisions pour réduire les émissions de CO2 sont prises par les états fédérés : en 2005, 18 de ces états obligeaient les producteurs d’électricité à utiliser en partie des sources d’énergie renouvelables. 130 villes des États-Unis ont décidé de respecter les principes du protocole de Kyoto en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre[38].

La Californie

La Californie a toujours été pionnière en matière de protection de l’environnement aux États-Unis : l’État a été le premier à imposer l’essence sans plomb et le pot catalytique[39]. Dès 2004, une décision de justice de la Californie contraint les constructeurs automobiles à réduire de 18 à 25% la pollution engendrée par leurs véhicules[40]. Alors que la population californienne représente 12 % de la population américaine, elle ne consomme que 7 % de l’électricité produite dans le pays ; ainsi, la Californie se trouve à la première place pour la rentabilité énergétique par personne. L'état s'est engagé à limiter les émissions de gaz à effet de serre : les objectifs annoncés sont une diminution de 11 % avant 2010 et 87 % avant 2050[38]. Le 30 août 2006, le gouvernement et le Parlement de Californie signent un accord pour diminuer la production de gaz à effet de serre, mettant l’État en conformité avec le protocole de Kyoto[41]. La décision AB32 (Global Warming Solutions Act) a été prise de réduire d’un quart les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020[42]. Des sanctions financières seront prises contre les industries qui ne respectent pas cet engagement. Un marché de permis d’émissions sera créé et contrôlé par l’Air Resources Board[43].

La Californie s'est aussi engagé à respecter des règles plus strictes sur la consommation et les pots d'échappement de véhicules neufs ; cette politique est imitée par deux autres états de l'ouest : Washington et Oregon[44]. Le 20 septembre 2006, Bill Lockyer le ministre de la justice de la Californie, lance des poursuites judiciaires contre trois constructeurs automobiles américains et trois japonais, et leur demande des dommages et intérêts pour la pollution qu'ils engendrent[45]. Selon lui, les véhicules automobiles représentent 30 % des émissions de dioxyde de carbone de l'État.

En 2005, le gouverneur républicain Arnold Schwarzenegger proposait que le budget de l'état de Californie finance à hauteur de 6,5 millions de dollars la construction de stations pour les véhicules roulant à l'hydrogène.

Le code d'éducation de la Californie (chapitre IV, sections 8700 à 8784) insiste pour que les élèves soient sensibilisés aux problèmes de l'environnement[46].

Grâce à son bon ensoleillement, la Californie développe l’énergie solaire : l’état abrite des collecteurs cylindro-paraboliques dont la puissance atteint 80 MW, la plus grande centrale à tour comme Solar one puis Solar 2 ne dépasse pas 10 MW. Les centrales solaires du désert des Mojaves ont une capacité totale de 354 MW[47].

Un projet de loi oblige les promoteurs immobiliers à installer un système d’énergie solaire sur 15 % des nouvelles maisons construites en Californie à partir de 2006. Le projet de loi prévoit que, d’ici à 2010, 55 % des maisons seront équipées en panneaux solaires. Le gouverneur Arnold Schwarzenegger avait fait campagne pour inciter à installer des systèmes solaires dans la moitié des maisons de l’état à partir de 2005.

- Biocarburants

Les bus de la ville de Berkeley roulent au biodiesel obtenu à partir du retraitement des huiles alimentaires (issues par exemple de la cuisson des frites de la restauration rapide)[48].

La Californie a adopté une loi qui contraint les grands groupes automobiles à vendre des véhicules respectant des normes strictes de rejets de CO2.

La Californie est l’état où l’énergie éolienne est la plus développée avec une capacité de production de plus de 2 040 MW installés en 2004, loin devant le Texas (1293 MW)[49]. La principale région de production se trouve au nord de l'état, à l'est de San Francisco

À 150 km au nord de San Francisco, 19 centrales géothermiques (350 puits) sont contrôlées par la société Calpine dans les comtés de Lake et de Sonoma. Elles produisent environ 850 megawatts, c'est-à-dire presqu'autant qu'une petite centrale nucléaire.

Les autres états

- New York : La tour de la liberté, qui remplacera les twin towers du World Trade Center, respectera des normes écologiques : 20 % de son électricité sera produite par des éoliennes.

- Le gouverneur de l'état de New York, le Républicain George Pataki, a réuni plusieurs états du nord-est autour d'un plan surnommé " le mini-Kyoto ". L'organisation de la Northeast States for Coordination Air Use, fondée le 7 décembre 2005 rassemble sept États et vise à une baisse de 10 % des émissions de CO2 d'ici à 2019 dans le BosWash[50].

- La Nouvelle-Angleterre est par ailleurs, avec la Californie, favorable à l'application du protocole[51]

- Wisconsin : en 2005, la construction d'un parc à éoliennes a été décidée dans le sud de l'état. Il fournira de l'électricité à 72 000 foyers et coûtera 250 millions de dollars. Le parc aura une capacité de 200 Mégawatts et s'etendra sur 50 miles carrés. Il alignera 133 turbines de 11,80 mètres de hauteur avec des pales de 3,80 mètres. Dans l'état du Wisconsin, seul 4 % de l'électricité est produite par des énergies renouvelables, notamment grâce à 55 turbines réparties dans 5 parcs à éoliennes qui produisent 53 MegaWatts. Le gouverneur Jim Doyle souhaite augmenter cette proportion à 10% d'ici à 2015[52].

- L'État du Nevada a pour objectif d'atteindre le seuil de 20 % de sa consommation en énergie renouvelable, d'ici à 2015, notamment grâce aux centrales solaires installées dans le désert[47]. La centrale thermo-solaire Nevada Solar One est en construction depuis le 11 février 2006 à Boulder City. À terme, elle développera une puissance de 64 MégaWatts et sera la troisième du monde[47]. Selon ses concepteurs, la centrale devrait permettre d'éliminer un volume de pollution équivalent à la suppression d'un million de voitures en circulation sur le territoire des États-Unis.

Les politiques municipales

- Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la municipalité de la cité industrielle de Pittsburgh exige des efforts de la part des usines en matière de pollution atmosphérique[53]. Dans le Midwest, la ville de Minneapolis a réalisé d'importants efforts en matière d'environnement, sous l'impulsion de son maire R.T. Rybak : elle est l'une des premières villes des États-Unis à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en dessous des seuils prescrits par le protocole de Kyoto. Petit à petit, les feux de signalisation sont dotés de lumières LED et la ville a accru son utilisation de papier recyclé de 95 % en quatre ans, ce qui représente aujourd'hui environ 30 % de l'ensemble du papier utilisé. En dehors de l'agglomération, trois centrales électriques qui fonctionnaient autrefois au charbon ont été converties en centrale à gaz naturel[54]. Aujourd'hui, Minneapolis compte huit bâtiments dotés de l'energy Star, label fourni par l'EPA aux édifices respectant certaines normes environnementales. Par ailleurs, l'utilisation du vélo comme mode de transport a été largement incitée par la construction d'un réseau dense de pistes cyclables et pour l'avenir, la mairie teste un nouveau système de bus fonctionnant à l'énergie hybride. Le réseau de pistes cyclables est constitué de 55 km de routes équipées de pistes et de 90 km de voies uniquement cyclables[55]. Minneapolis est l'une des villes américaines ayant le plus fort taux d'habitants utilisant le vélo (2,63 % de la population). Chaque jour, c'est en moyenne près de 10 000 personnes qui se déplacent à vélo dans la ville.

- Par leur politique environnementale (énergies renouvelables, remplacement des bus et camions polluants, en utilisant des sources de lumières plus économiques), 70 villes américaines ont fait baisser de plus de 23 millions tonnes les émission de dioxyde de carbone en 2004[56].

- En juin 2005, les maires de 136 villes américaines, ont pris l'engagement d'appliquer les normes du protocole de Kyoto et à réduire d'ici à 2012 leurs émissions de gaz à effet de serre de 7 % par rapport à 1990[57]. Ils ont signé le US Mayors Climate Protection Agreement (" accord des maires des États-Unis sur la protection du climat ") qui vise à développer les technologies propres.

- En septembre 2006, la conférence des maires s'est réunie à Santa Barbara et à renouveler ses engagements pour atteindre les objectifs fixés à Kyoto : ils sont 294 maires; parmi lesquels ceux des trois plus grandes agglomérations du pays, qui représentent 49,2 millions d'habitants et 44 États (sur 50)[50]. Le maire démocrate de Los Angeles, Antonio Villaraigosa a annoncé qu'il fera planter un million d'arbres dans sa ville et qu'il encouragera les carburants " propres " avant la fin de son mandat[50].

- Au printemps 2007, le maire de New York, Michael Bloomberg a promis une réduction de 30 % des émissions de gaz carbonique d'ici à 2030 dans sa ville. Il a décidé de mettre en œuvre une politique de rénovation énergétique des gratte-ciel, de plantation d'un million d'arbres et d'instauration d'un péage pour les véhicules pénétrant dans Manhattan[58].

Notes

- ↑ Michel Goussot, Espaces et territoires aux États-Unis, Paris, Belin, 2004, ISBN 2701132045, p.115

- ↑ Michel Goussot, Espaces et territoires aux États-Unis, Paris, Belin, 2004, ISBN 2701132045, p.101

- ↑ " Au cœur des parcs américains ", dans Terre sauvage n°223, décembre 2006-janvier 2007, p.18

- ↑ Michel Goussot, Espaces et territoires aux États-Unis, Paris, Belin, 2004, ISBN 2701132045, p.102

- ↑ a b Olivier Delbard, La politique ... dans Transatlantica, 2005 [lire en ligne] (mis en ligne le 24 mars 2006)

- ↑ Robert H. Nelson, A burning issue. A case for abolishing the U.S. Forest Service, Political Economy Forum, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, 2000, page 152

- ↑ http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/affichage.php?reference=366J-01-10&pais=Etats-Unis

- ↑ Michel Goussot, Espaces et territoires aux États-Unis, Paris, Belin, 2004, ISBN 2701132045, p.105

- ↑ Philippe Randrianarimanana, " Bush recule devant les ours polaires ", dans Courrier international du 02/01/2007, [lire en ligne]

- ↑ a b Alain Faujas, " Biocarburants : une fausse-bonne idée ? " dans Le Monde, 09/06/2006 [lire en ligne]

- ↑ Georges Quioc, " L'agriculture attise l'appétit des financiers " dans Le Figaro du 08/07/2006, [lire en ligne]

- ↑ Antoine Reverchon, " Biocarburants : les gagnants et les perdants d'une "nouvelle économie" ", dans Le Monde du 03/04/2007, [lire en ligne]

- ↑ Gérard Granier, Yvette Veyret, Développement durable. Quels enjeux géographiques ?, dossier n°8053, Paris, La Documentation française, 3e trimestre 2006, ISSN 04195361, page 2

- ↑ Remnick, David. "The Talk of the Town." New Yorker." April 14, 2006.(lien)

- ↑ Cécile Calla, " L'Allemagne s'irrite du refus américain d'un texte du G8 sur le réchauffement ", dans Le Monde du 30/05/2007, Modèle:Lire en ligen

- ↑ Marc-Olivier Bherer, " Nouvelle philanthropie ou poudre aux yeux ? " dans Courrier international du 20/11/2006, [lire en ligne]

- ↑ Thomas Dévry, " Les Etats-Unis en plein éveil des consciences ", dans [[Libération (journal)|]] du 05/06/2007, [lire en ligne]

- ↑ Elizabeth Kolbert, " Dans l’Arctique en plein dégel ", dans Courrier international, n°766, 07/07/2005, [lire en ligne]

- ↑ " La presse rattrapée par ses papiers ", dans Courrier international du 26/10/2006, [lire en ligne]

- ↑ " Bush poussé à encourager l'éthanol ", dépêche publiée le 26/03/2007 dans Le Figaro, [lire en ligne]

- ↑ Dell, Google, Hewlett Packard, IBM, Intel, Microsoft ; lire " Les entreprises d'informatique promettent de s'engager en faveur des économies d'énergie ", dans Le Monde du 15/06/2007, [lire en ligne]

- ↑ Jean-François Revel, L’obsession anti-américaine, Paris, Plon, 2002, ISBN 2259194494, page 286

- ↑ Du nom de son directeur, le météorologue américain Jule Charney

- ↑ Elizabeth Kolbert, " Dans l’Arctique en plein dégel ", dans Courrier international, n°766, 07/07/2005, [lire en ligne]

- ↑ Jean-Michel Bezat, " Le charbon chinois, menace écologique majeure " dans Le Monde du 08/04/2007, [lire en ligne]

- ↑ Le Figaro web du 28/07/2005 Lire en ligne

- ↑ " George W. Bush prône un renforcement de l'énergie nucléaire aux États-Unis " dans Le Nouvel Obs web, 25/05/2006

- ↑ Le Figaro web, 29/07/2005 (Lire en ligne)

- ↑ Dans Libération, 5 octobre 2005

- ↑ " George W. Bush prône un renforcement de l'énergie nucléaire aux États-Unis " dans Le Nouvel Obs web, 25/05/2006 ; lire aussi : Gérard Granier, Yvette Veyret, Développement durable. Quels enjeux géographiques ?, dossier n°8053, Paris, La Documentation française, 3e trimestre 2006, ISSN 04195361, page 12

- ↑ Marion Festraëts, Christophe Carrière, " L'Amérique vire au vert ", dans L'Express, 10/10/2006

- ↑ Anne Collet et Hoda Saliby, " Nairobi, nouvelle capitale de la lutte contre le réchauffement ", dans Courrier international du 07/11/2006, [lire en ligne]

- ↑ Pierre Le Hir, " Performance record pour des cellules solaires conçues aux États-Unis ", dans Le Monde du 14/12/2006, [lire en ligne]

- ↑ Christian de Perthuis, " Climat : le trou noir de l'après-2012 ", dans Le Monde du 27/01/2007, [lire en ligne]

- ↑ " 4,4 milliards de dollars : économies attendues aux Etats-Unis d'ici à 2020 avec l'avancement de l'heure d'été ", dans Le Monde du 14/03/2007, [lire en ligne]

- ↑ Nicolas Cori, " Les industriels américains carburent à l'éthanol ", dans Libération du 28/03/2007, [lire en ligne]

- ↑ " George W. Bush tente de reprendre la main dans la lutte contre le réchauffement ", dans Le Monde du 31/05/2007, [lire en ligne]

- ↑ a b Dans le journal Libération, 9 juin 2005, page 13

- ↑ Claudine Mulard, " La Californie, chantre entêté de l'air pur " dans Le Monde du 23/09/2006, [lire en ligne]

- ↑ Marion Festraëts, Christophe Carrière, " L'Amérique vire au vert ", dans L'Express, 10/10/2006

- ↑ " La Californie s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre ", dépêche AFP dans Le Monde, 31/08/2006, [lire en ligne]

- ↑ " Landmark deal on greenhouse gas emissions " dans le San Francisco Chronicle du 30/08/2006, [lire en ligne]

- ↑ Marc Lifsher, " Gov. Reaches Landmark Deal on Greenhouse Gas Emissions " dans le Los Angeles Times, du 30/08/2006, [lire en ligne]

- ↑ source : Le Figaro, 5 juillet 2005

- ↑ " Réchauffement climatique : la Californie poursuit six constructeurs automobiles " dans Le Monde du 20/09/2006, [lire en ligne]

- ↑ Extrait du code de l'éduction de Californie (lire en anglais)

- ↑ a b c Claudine Mulard, " Une centrale solaire géante pour alimenter la Californie " dans Le Monde du 11/04/2006, [lire en ligne]

- ↑ Pour en savoir plus, consulter l’article de Marion Festraëts dans l’Express daté du 23 août 2004

- ↑ Source web site web de l' American Wind Energy Association

- ↑ a b c Guillaume Serina, " La révolte des maires américains ", dans Le Monde du 12/10/2006, [lire en ligne]

- ↑ Sylvie Briet, " Kyoto: le Québec sur un air différent ", dans Libération du 03/10/2006, [lire en ligne]

- ↑ source : Associated Press

- ↑ Cynthia Ghorra-Gobin, La ville américaine : espace et société, Paris, Nathan Université, 1998, ISBN 2091910163, p.44

- ↑ (en) Northstar.sierraclub.org - North Star Journal North Star Journal, n° 25 (octobre/novembre 2005).

- ↑ (en) - Ci.minneapolis.mn.us/bicycles - Bicycling in Minneapolis

- ↑ Cité dans le San Francisco Chronicle (Lire en ligne)

- ↑ Source: L'Express, 4 juillet 2005

- ↑ Thomas Dévry, " New York concentre son énergie sur ses vieux gratte-ciel ", dans Libération du 14/05/2007, [lire en ligne]