Moulin à vent - Définition

Le moulin à vent est une installation destinée à produire de l'énergie mécanique à partir du vent. Devenu obsolète avec la généralisation de l'électricité, il est l'ancêtre de l'éolienne. Il fut utilisé le plus souvent pour moudre les céréales, assécher les polders ou produire de l'huile.

Description

- Le moulin à vent classique est constitué d'une tour surmontée d'un toit orientable dans le sens du vent, qui supporte les ailes fixées à un axe horizontal ; c'est le moulin-tour.

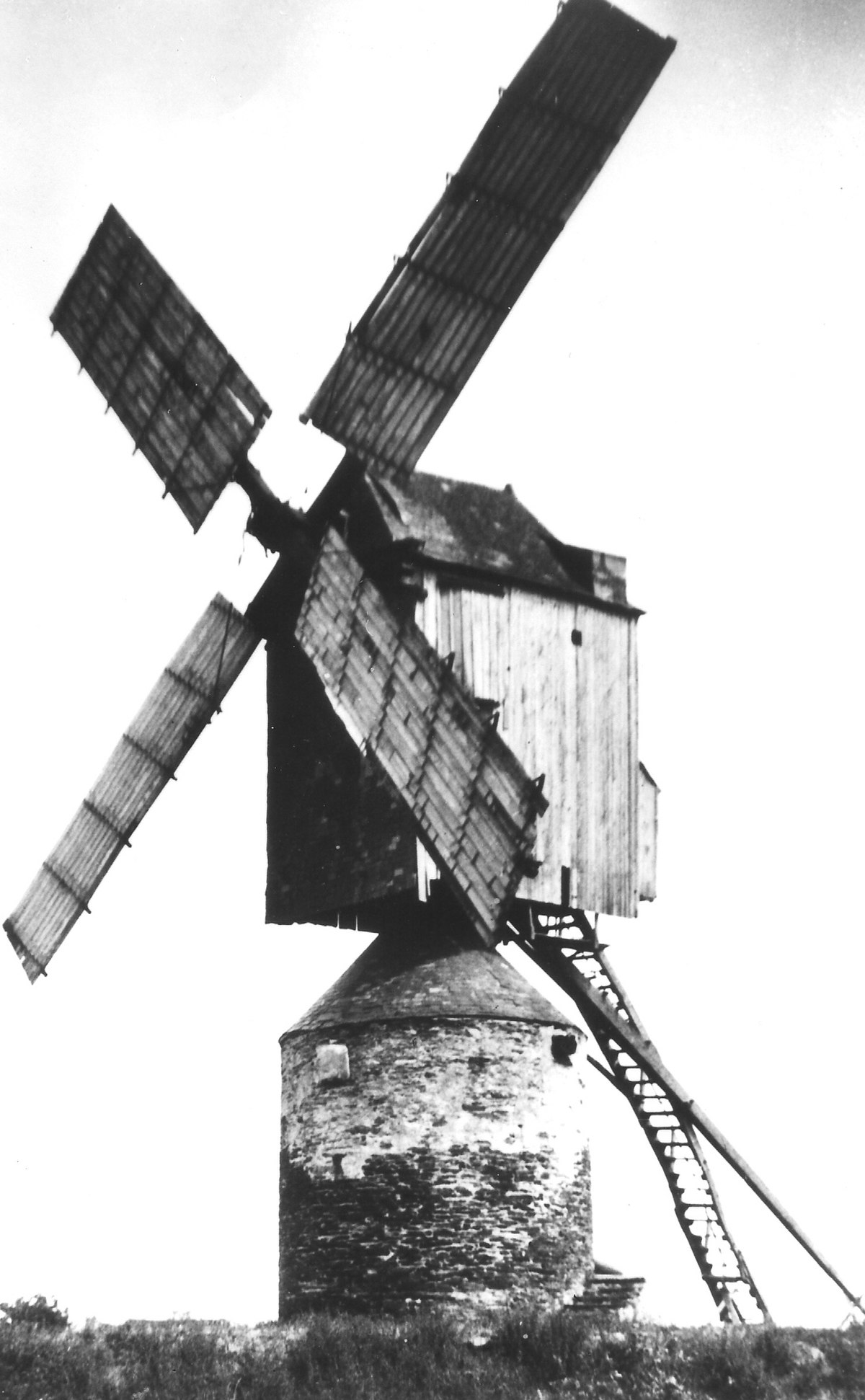

- Parfois, c'est tout le corps du moulin, construit en bois, qui s'oriente selon le vent : c'est le moulin sur pivot dit à chandelier ; Le chandelier peut être fixé sur un support maçonné ou assis par terre sur un socle en bois.

- Un troisième type de moulin, le moulin cavier, est un peu intermédiaire ; dans ce cas, seul tourne un corps mobile supportant les ailes et le système d'engrenage, cette " hucherolle " étant posée sur une tour plus basse.

Les ailes, le plus souvent au nombre de quatre, sont généralement faites d'une armature en bois supportant une toile tendue. Elles peuvent être symétriques, ou asymétriques quand les lattes qui supportent la toile sont fixées du côté gauche de l'axe de l'aile. Les formes et les matériaux utilisés sont très variables d'une région à l'autre.

La transmission du mouvement à l'axe vertical des meules se fait par un engrenage constitué du " rouet ", roue solidaire de l'axe des ailes munie de dents en bois dur, ailes qui engrènent sur la " lanterne " à fuseaux solidaire de l'axe vertical.

L'orientation du moulin se faisait en actionnant le timon, dit aussi la queue du moulin, à l'aide d'un cabestan.

Utilisation

Les moulins, comme l'indique leur nom, ont d'abord servi à moudre les céréales et autres grains. Ils ont servi aussi à pomper l'eau, soit pour assécher les zones marécageuses et les polders, soit pour assurer l'irrigation. On les a utilisés pour produire de l'huile, pour le foulage des textiles, ou pour actionner des scieries.

Histoire

Le moulin à vent est apparu en Orient, en Égypte ancienne et en Iran (il est utilisé en Perse pour l'irrigation dès l'an 600). Les moulins iraniens n'étaient pas du même type que les moulins européens. Ils étaient constitués d'une éolienne à axe vertical, –technique offrant de meilleurs rendements que les éoliennes à axe horizontal–, confinée à l'intérieur du moulin[1]. Des orifices dans les parois du moulin permettent à l'air de s'engouffrer pour actionner l'éolienne.

Signalé très tôt en Grande-Bretagne (Abbaye de Croyland en 870), le moulin à vent s'est généralisé en Europe vers le XIIe siècle, d'abord sur les côtes maritimes des pays du Nord : Grande-Bretagne, Pays-Bas, puis dans les pays de la bordure atlantique : Portugal, France, de la mer du Nord et de la mer Baltique : Belgique, Allemagne, Danemark, et dans les îles, y compris en Méditerranée. On les trouve sur des éminences, soit isolés, soit groupés en série, ainsi que dans des lieux éloignés des cours d'eau. La première attestation de moulin à vent en France, en 1170, figure dans une charte de la ville d'Arles.

Les Pays-Bas sont probablement le pays qui a compté le plus grand nombre de moulins à vent. Éléments caractéristiques du paysage, ils sont représentés notamment dans la peinture flamande[2]. Les moulins à vent de Kinderdijk ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

La généralisation de l'électricité dans les campagnes, et l'apparition de la minoterie industrielle, ont entraîné un rapide déclin des moulins à vent au cours du XXe siècle. Ils ont en outre été défavorisés par la dureté du métier de meunier et par les périodes de chômage imposées souvent par l'absence de vent.

L'apparition de la roue éolienne à pales nombreuses, inventée aux États-Unis, les a rendus complètement obsolètes.

Moulins remarquables

- En France,

- le moulin à vent de Saint-Pierre-de-la-Fage a été rénové en 2006 (site officiel) ;

- le moulin de la Galette, ou " blute-fin ", à Montmartre (Paris), est classé monument historique depuis 1939 ;

- un autre moulin à vent historique est celui qui domine la colline de Valmy (Marne), lieu de la célèbre bataille de Valmy en 1792 ; détruit par la tempête de 1999, il a été restauré à nouveau ;

- le moulin de Fontvielle, près d'Arles, a été rendu célèbre par Alphonse Daudet (Lettres de mon Moulin) ;

- les moulins de Saint-Jean à la Ciotat (Bouches-du-Rhône), dont l'un encore en état de fonctionnement, date du XVe siècle ;

- le moulin de Montfuron, village provençal situé à la pointe Est du massif du Luberon, est le seul moulin à vent de la région ; vieux de 350 ans (construit sous Louis XIV), il est désormais en état de fonctionner à nouveau, ayant été restauré récemment ;

- le site de Villeneuve d'Ascq (nord de la France), où l'on peut visiter deux moulins en bois sur pivot (un tordoir produisant de l'huile et un moulin produisant de la farine), ainsi qu'un musée de molinologie ;

- le Casteel Meulen, moulin du XVIIIe siècle, à Cassel (Nord), moulin à farine produisant aujourd'hui pour les touristes, Cassel étant connu pour avoir abrité une vingtaine de moulins au XIXe siècle ;

- le moulin de Hauville, daté du XIIIe siècle, est un des moulins-tours actionnés par le vent parmi les plus anciens de France ;

- les moulins du mont des Alouettes aux Herbiers (Vendée), moulin-tour en activité l'été, qui fabrique de la farine de sarrasin. L'un d'entre eux porte le nom de l'écrivain Jean Yole ;

- le moulin de Sannois, près de Paris, un rare moulin en bois à pivot du XVIIIe siècle, le mieux conservé de France de ce type ;

- En Grèce, l'île de Mykonos est connue comme " L'Île des moulins à vent ", caractéristiques avec leur toit de chaume et leurs ailes triangulaires ;

- Aux Pays-Bas,

- le moulin De Gooyer ;

- les moulins de Kinderdijk.

Anecdote

Le roman Don Quichotte de Cervantes met en vedette des moulins à vent, puisque le personnage principal, devenu fou, les prend pour des géants.

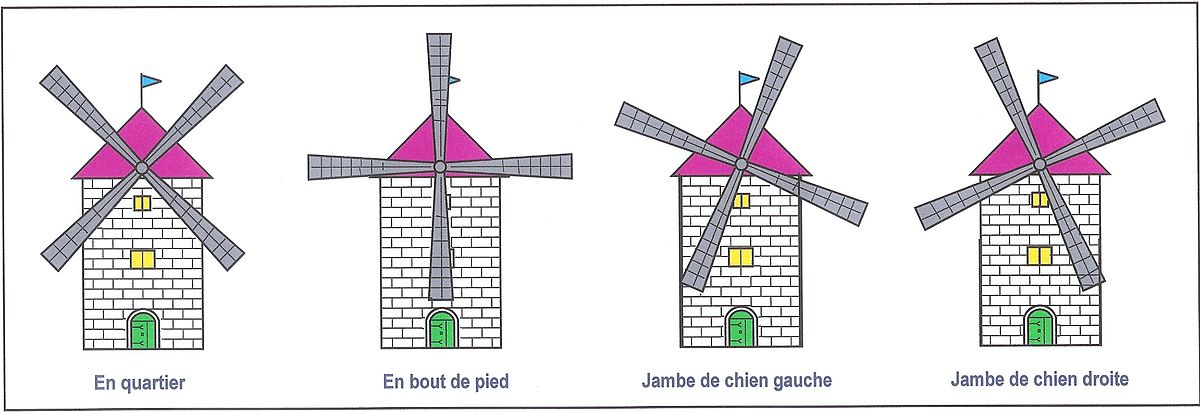

Langage des ailes de moulins

Les moulins étaient aussi des postes de surveillance avec leurs messages codés. Ils servaient également à annoncer un évènement familial ou un conflit militaire :

- les ailes arrêtées en croix de saint André (en quartier) signalaient un heureux évènement chez le meunier ou le retour au calme dans un conflit militaire ;

- les ailes en croix grecque (en bout de pied) appelaient au rassemblement ;

- inclinées à gauche, elles alertaient d'un danger militaire ;

- inclinées à droite, elles annonçaient un deuil chez le meunier ou un danger militaire écarté.

Galerie photos

'de Fortuin' ('la Fortune'), Hattem, Pays-Bas |

|||

Fanø, Denmark |

Campo de Criptana Espagne |