Champ électrique - Définition

Dans le cadre de l'électromagnétisme, le champ électrique est un objet physique qui permet de définir et éventuellement de mesurer en tout point de l'espace l'influence exercée à distance par des particules chargées électriquement.

Introduction

Notion de champ électrique

Le champ électrique est l'expression des forces qui résulteraient de l'action à distance de particules électriquement chargées sur une particule test, divisée par la valeur de la charge de cette particule test, de même que le champ gravitationnel par exemple résulte de l'action de particules dotées de masse. Ce champ a, en tout point de l'espace, une direction, un sens, et une grandeur exprimée en volt par mètre (V/m) ou en newton par coulomb (N/C) d'après le Système International.

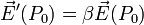

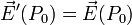

Expression du champ autour d'une charge ponctuelle Q

L'expression du champ électrique est directement issue de l'expression de la force électrostatique donnée par la loi de Coulomb, et dépend du point de l'espace où l'on se place. Dans le cas où l'on ne considère qu'une seule particule chargée Q comme source du champ, celui-ci est orienté des sources vers le point considéré et a pour valeur

Mesure effective

Pour mesurer l'influence des sources, on peut utiliser une autre particule, elle aussi chargée électriquement avec une charge

Effets

Le champ électrique peut ainsi mettre en mouvement des particules chargées. À la différence du champ magnétique il est capable de les accélérer. Bien que négligeable à une grande échelle (comme par exemple dans la majorité des systèmes planétaires), le champ électrique a un effet prépondérant à des échelles microscopiques, et est utilisé pour l'étude de la matière dans les accélérateurs de particules.

Un champ électrique peut être créé relativement facilement entre deux plaques de condensateur, c’est-à-dire deux plaques dont la tension entre les deux est non nulle. Voir plus bas pour un calcul détaillé.

Analogie avec le champ gravitationnel

Il existe une analogie forte entre le champ électrique et le champ gravitationnel : l'expression du champ et du potentiel ne diffèrent que d'une constante, et les principaux théorèmes de calcul (comme celui de superposition ou de Gauss) s'appliquent.

Approfondissements

Particules créant un champ

Dans la vie courante[1] ces sources du champ électrique sont la plupart du temps des électrons, chargés négativement, ou des protons, chargés positivement.

Moment dipolaire

Définition

On appelle généralement dipôle électrique un ensemble constitué de deux charges de même valeur, de signes opposées, et placées proches l'une de l'autre (du point de vue de l'observateur). Le moment dipolaire est alors le vecteur

Application aux noyaux atomiques

Lorsque la matière se présente sous forme d'atome la charge électrique des électrons compense celle des protons qui en constituent le noyau. Si on se place à une distance importante d'un atome par rapport à sa taille, on parle d'échelle macroscopique, ce dernier est donc assimilable à un corps neutre électriquement. Le champ électrique qu'il créé est donc relativement très faible. En astrophysique par exemple, le champ électrique créé par la matière ordinaire qui constitue les planètes est négligeable devant l'influence exercée par cette même matière par l'intermédiaire de la gravitation. Mais bien que les atomes et les molécules soient neutres vus de loin, les charges positives et négatives ne sont pas localisées au même endroit[2]. Si on se place à une distance de l'ordre de la taille de l'atome ou de la molécule, c'est ce qu'on appelle l'échelle microscopique, on s'aperçoit que cette dissymétrie de disposition des charge engendre ce qu'on appelle un moment dipolaire électrique[3]. Un tel dipole électrique engendre lui aussi un champ électrique mais d'intensité beaucoup plus faible que celle d'une charge électrique. On appelle forces de van der Waals les forces exercées entre les atomes et molécules du fait des champs électriques créés par tous ces dipoles microscopiques.

Champ et localité

La notion de champ électrique, bien que naturelle aujourd'hui, est en réalité assez subtile et est étroitement liée à la notion de localité en physique. Il est intéressant de s'attarder dessus un instant.

Si on considère une charge électrique source

Ce principe de localité n'est absolument pas anodin. En particulier une conséquence non-triviale de celui-ci est que si on considère deux configurations de sources électriques et que par ailleurs on peut montrer qu'en un certain point de l'espace les champs électriques créés par ces deux distributions sont les même alors nécessairement l'effet de ces deux jeux de source en ce point sont absolument indistinguables.

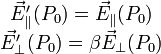

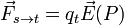

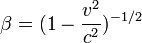

Un exemple de situation où la notion de champ, ou de façon équivalente la localité de la théorie électromagnétique, prend toute son ampleur apparait lorsque se pose la question de déterminer les propriétés de transformation d'un champ électrostatique sous les transformations de Lorentz[4]: considérons un boost de Lorentz donné par un vecteur vitesse

Supposons d'abord que

par contraction des longueurs, avec

Si par contre le champ est longitudinal alors la distribution surfacique des charges fictives est transverse et donc inaffectée par le changement de référentiel et alors

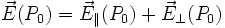

Dans le cas le plus général d'une direction quelconque on a alors par principe de superposition

|

On a donc déduit très simplement le champ électrique dans le nouveau référentiel sans jamais se poser la question de la distribution des sources réelles dans le nouveau référentiel (si la distribution d'origine était compliquée alors reproduire ce résultat de façon directe serait très difficile en général). Insistons enfin encore une fois sur l'absence de champ magnétique dans le référentiel original pour dériver ce résultat.

Exemples simples de calcul du champ électrique

Les quelques exemples qui suivent sont des applications simples du théorème de Gauss.

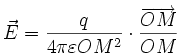

Champ créé par une charge ponctuelle

Soit une charge ponctuelle q située en un point O. Soit un point de l'espace M. Le champ électrique que provoque q en M vaut :

-

- Le module du champ électrique décroît proportionnellement avec le carré la distance d . Sa direction passe par le point O (champ radial). L'expression de son module à une distance d est :

- L'atténuation de l'effet d'une charge ponctuelle dépend du carré de la distance. L'effet de la charge

- Il est intéressant de constater que si l'on considère la charge créée par une sphère uniformément chargée en un point qui ne lui est pas intérieur (i.e. : la distance du point au centre O de la sphère est supérieur au rayon de la sphère), le champ créé par cette sphère est alors identique au champ créé par une charge ponctuelle placée en O et de valeur la charge totale de la sphère.

Champ créé par un fil infiniment long et uniformément chargé

- On défini la charge linéique par :

-

- Q étant la charge d'une portion (élément de longueur) du fil et L est la longueur de cette portion

- Le module champ électrique décroît proportionnellement avec la distance d . Sa direction est perpendiculaire au fil et passe par le fil (champ radial). L'expression de son module à une distance d est :

- L'atténuation de l'effet d'un fil infiniment long dépend de la distance. L'effet de la charge

Champ créé par une plaque plane infinie, uniformément chargée

- On définit la charge surfacique par :

-

- Q étant la charge d'une région (élément de surface) de la plaque et A est la superficie de cette région.

- Le champ électrique créé est uniforme : sa direction est une perpendiculaire au plan et l'expression de son module est la même en tout point de l'espace et elle est indépendante de la position :

Champ créé par un condensateur plan

- L'association de deux plaques planes identiques, parallèles et séparées par une distance d constitue un condensateur plan de capacité :

-

- Le champ électrique à l'intérieur vérifie :

-