Heure d'été - Définition

L'heure d'été est un régime utilisé par un grand nombre de pays consistant à ajuster l'heure locale officielle, généralement d'une heure par rapport au fuseau horaire standard pour les périodes du printemps, de l'été et du début de l'automne.

L'intérêt de l'heure d'été réside, selon ses promoteurs, dans les économies d'énergie qu'elle est censée permettre, sur la base d'une meilleure utilisation de la lumière solaire naturelle pendant la période estivale ; cette approche est cependant rejetée par ses détracteurs.

Cette mesure est principalement utilisée dans les régions tempérées, où les variations saisonnières de luminosité rendent la mesure pertinente.

Pour l'Europe (sauf Islande) la période s'étend par décret du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre. Chaque pays est libre de choisir comme heure d'hiver une heure calée sur le méridien de son fuseau horaire comme la Grande-Bretagne ou le Portugal ou de la décaler d'une heure comme la France.

Pour l'Amérique du Nord, et à partir de 2007, cette période estivale débute dans la nuit du deuxième dimanche de mars, tandis que le retour à l'heure normale se fait le dernier dimanche d'octobre. (Note du mois d'octobre 2006 : après l'adoption de l'" Energy Policy Act of 2005 ", à partir de 2007, les États-Unis et le Canada basculent entre les heures d'été et les heures d'hiver de la façon suivante : le passage à l'heure d'été se fait le deuxième dimanche de mars alors que le retour se fait le premier dimanche de novembre. Il faudra s'attendre à ce que d'autres pays changent aussi leurs dates de passage pour s'aligner avec les Américains.)

Lors du passage à l'heure d'été, à une heure en temps universel coordonné, soit à deux heures du matin en heure européenne d'hiver (une heure en Grande-Bretagne et au Portugal, trois heures en Europe de l'Est), les montres sont avancées de soixante minutes, de sorte qu'il est couramment dit qu'" une heure de sommeil est perdue ". Lors du passage à l'heure d'hiver, à une heure en temps universel, soit à trois heures du matin en heure européenne d'été (deux heures en Grande-Bretagne et au Portugal, quatre heures en Europe de l'Est), les montres sont retardées de soixante minutes, et " une heure de sommeil est gagnée ".

Histoire

En avril 1784, Benjamin Franklin évoque pour la première fois dans le quotidien français le journal de Paris la possibilité de décaler les horaires afin d'économiser l'énergie[1]. L'idée reste cependant sans suite et n’est reprise qu'à partir de 1907 par le Britannique William Willet qui démarre une campagne contre " le gaspillage de la lumière ". L'Allemagne est la première à instaurer ce changement d'heure le 30 avril 1916 et est rapidement suivie par les anglais le 21 mai 1916 : le Parlement met en place le British Standard Time, en avance d'une heure sur l'heure du méridien de Greenwich. L'idée est reprise par l'Irlande et l'Italie, ainsi que par la plupart des pays européens après la guerre. En Allemagne, entre 1947 et 1949, on instaure même un Hochsommerzeit où les montres étaient décalées d'une deuxième heure entre le 11 mai et le 29 juin[2].

En France, l'heure d'été a été proposée par le député bas-alpin André Honnorat puis instituée en juin 1916 (loi votée en avril 1916) et abandonnée en 1946 avec une certaine confusion entre zone libre et occupée pendant l'Occupation (la zone occupée étant à l'heure allemande). C'est en 1976 suite au choc pétrolier de 1973 que l'on a rétabli l'heure d'été, l’objectif était d'effectuer des économies d'énergie en réduisant les besoins d'éclairage en soirée.

Le changement d'heure estival a été introduit dans l'ensemble des pays de l'Union européenne au début des années 1980. Pour faciliter les transports, les communications et les échanges au sein de l'UE, il a été décidé d'harmoniser les dates de changement d'heure en 1998, par la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil[3].

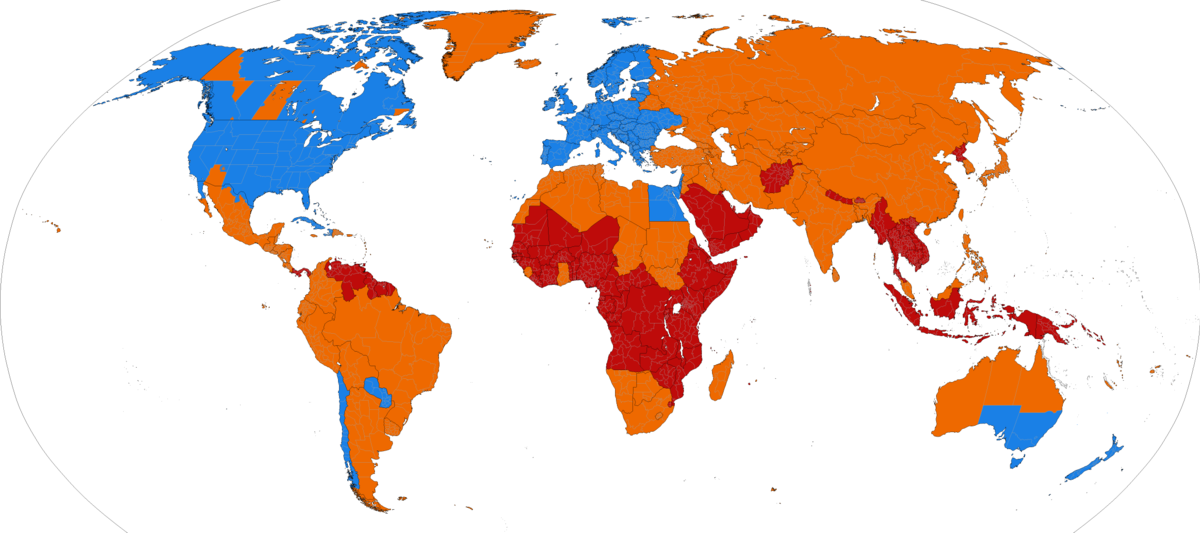

Heure d'été dans le monde

En raison de la faible variation de la durée diurne dans les régions proches de l'équateur, les pays tropicaux n'ont généralement pas recours au changement d'heure.

Hémisphère nord

Les pays de l'hémisphère nord qui ont recours au changement d'heure, notamment les États-Unis (comme dans l'État de Californie[4]), le Canada sauf la province de Saskatchewan et les pays européens sauf l'Islande, le font à des dates voisines.

Au Maroc, un système d'heure d'été similaire à celui de la France est en projet. L'État marocain évoque de nombreux avantages à ce projet, à diverses échelles : tant au niveau des économies d'énergie que sur le plan du tourisme.

- Les pays et régions suivants observent l'heure d'été à partir du premier dimanche du mois d'avril, à 2 heures du matin, jusqu'au dernier dimanche d'octobre :

- Bahamas

- Bermudes

- Canada, sauf :

- la partie est de la Colombie-Britannique

- la Saskatchewan (la partie de l'agglomération de Lloydminster se situant dans cette province applique cependant l'heure d'été, comme dans l'Alberta voisin)

- l'île de Southampton au Nunavut

- les régions d'Atikokan, New Osnaburgh et Pickle Lake dans l'Ontario

- Cuba

- États-Unis, sauf :

- l'Arizona. La Nation Navajo la respecte cependant mais la réserve Hopi, enclavée à l'intérieur de celle-ci, ne la respecte pas.

- La majorité des comtés de l’Indiana avant avril 2006.

- Les territoires extérieurs

- (Note : suite de l'adoption du Energy Policy Act de 2005 par les États-Unis, le passage à l'heure d'été aura lieu le dimanche de la deuxième semaine de mars et le retour à l'heure d'hiver aura lieu le dimanche de la première semaine de novembre. Le Québec a adopté les mêmes dates afin d'harmoniser les échanges économiques entre les pays[5]) ; cela permet d'avancer de trois semaines le passage à l'heure d'été[6]. Les experts estiment que cette décision pourrait entraîner une économie d'énergie de 4,4 milliards de dollars d'ici à 2020.

-

- Groenland, dans sa partie nord-ouest autour de Pituffik

- Mexique, sauf :

- le Sonora

- Nicaragua

- Saint-Pierre-et-Miquelon

- Îles Turques et Caïques

- Les pays et régions suivants observent l'heure d'été à partir du dernier dimanche du mois de mars jusqu'au dernier dimanche d'octobre, dans les deux cas à 1h00 UTC :

- D'autres pays, particulièrement au Moyen-Orient, appliquent l'heure d'été suivant des dates propres :

- Autorité palestinienne, du troisième vendredi d'avril au troisième vendredi d'octobre, à minuit.

- Irak, du 1er avril au 1er octobre à 3h.

- Iran, à minuit le premier jour de Farvardin (le 22 mars en 2005) jusqu'au 30e jour de Shahrivar (le 22 septembre en 2005).

- Israël, du dernier vendredi avant le 2 avril jusqu'au samedi précédant le Yom Kippour, à 2h.

- Jordanie, du dernier jeudi de mars au dernier jeudi de septembre, à minuit.

- Mongolie, du dernier samedi de mars au dernier samedi de septembre, à 2h.

- Syrie, du 1er avril au 1er octobre à minuit.

Hémisphère sud

Le changement d'heure a également lieu dans certains pays de l'hémisphère sud, mais à des dates différentes, de sorte que le décalage horaire entre pays peut prendre trois valeurs différentes selon le moment dans l'année. Par exemple, le décalage entre le Chili et la France vaut six heures en plein été boréal, quatre heures en plein hiver boréal, mais peut valoir cinq heures aux périodes voisines des dates de changement d'heure.

- Australie, du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de mars, à 2h du matin (heure locale) dans les États et territoires suivants :

- Australie méridionale

- Nouvelle-Galles du Sud

- Tasmanie

- Territoire de la capitale australienne

- Victoria

- Île Lord Howe : dans ce cas, l'heure d'été n'ajoute qu'une demi-heure.

- Brésil dans les provinces suivantes, les dates étant fixées par décret chaque année (du dimanche 9 octobre au dimanche 12 février à minuit pour la période 2005-2006) :

- Mato Grosso

- Mato Grosso do Sul

- Distrito Federal

- Espírito Santo

- Goiás

- Minas Gerais

- Paraíba

- Paraná

- Rio de Janeiro

- Rio Grande do Sul

- Santa Catarina

- São Paulo

- Chili, du premier dimanche après le 9 octobre à 4h jusqu'au premier dimanche après le 9 mars à 3h.

- Îles Malouines, du premier dimanche de septembre jusqu'au troisième dimanche d'avril à 2h.

- Namibie, du premier dimanche de septembre au premier dimanche d'avril, à 2h.

- Nouvelle-Zélande, du premier dimanche d'octobre au troisième dimanche de mars, à 2h.

- Paraguay, du troisième dimanche d'octobre au deuxième dimanche de mars, à minuit.

- Uruguay, selon des dates fixées chaque année (du 25 septembre au 26 mars pour la période 2005-2006)

Heure d'été en France

Gain énergétique

Une étude réalisée conjointement par le ministère de l’Industrie, EDF et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) estimait qu'en 1996 l'économie d'électricité (poste d'éclairage) était d'environ 1,3 TWh (soit environ 293 000 tep en équivalence énergie primaire). Toujours d'après l'ADEME, le poste de la consommation électrique en éclairage a faiblement évolué ces dernières années et l'énergie économisée en 2003 serait toujours de 1,3 Twh, soit 0,28 % de la consommation intérieure d'électricité et 4 % de la consommation d'éclairage totale[7][8].

Contestation du changement d'heure

Le changement d'heure est controversé[9] pour de nombreuses raisons :

- l'heure ne correspond plus au rythme solaire naturel puisque, dans certaines zones occidentales de l'Europe (France — à Brest, le décalage est de 2 h 18 — et Espagne), il est " midi (solaire) à quatorze heures (légales) " en été.

- La période soumise à l'heure d'été dure en fait plus de 7 mois, et comprend ainsi la presque totalité du printemps, et plus d'un mois en automne : les durées de part et d'autre du solstice d'été ne sont plus symétriques. De ce fait, la plupart des personnes tenues à des obligations quotidiennes doivent se lever avant le lever du jour pendant une assez longue période ; ceci peut entraîner des problèmes psychologiques, notamment chez les enfants. Cette dissymétrie a été instaurée pour des raisons psychiatriques : en effet, la période de l'équinoxe d'automne correspond à la baisse la plus rapide de la durée du jour ; combiné avec le passage à l'heure d'hiver, cela peut entraîner des dépressions, voire des suicides chez les personnes sensibles [réf. nécessaire].

- Les deux changements d'heure annuels sont accusés de troubler le rythme de l'horloge biologique, en particulier chez les enfants (qui perdent une heure de sommeil lors du passage à l'heure d'été) et les animaux domestiques : Le changement d’heure de la traite des vaches laitières les perturbe profondément et il s’ensuit toujours une baisse de production de lait et surtout du stress dont il est largement démontré qu’il altère la qualité du lait [réf. nécessaire].

- De très nombreux systèmes d'affichage et d'enregistrement de l'heure ne permettent pas de différencier deux événements espacés d'exactement une heure, ceci concernant une unique période de 2 heures par an (1 année = 8760 h), soit 0,023 % du temps ; à cette occasion, les risques d'accident dans des installations dangereuses (raffinerie, usine chimique, etc.) sont accrus, car la confusion possible dans la chronologie des événements augmente la probabilité d'une défaillance humaine.

- En plaçant les périodes de pointe de circulation automobile pendant la période la plus chaude de l'été, la pollution atmosphérique due aux automobiles est augmentée.[réf. nécessaire]

- La baisse de consommation d'éclairage pourrait être compensée par l'augmentation des besoins de chauffage le matin au début du printemps — un rapport de l'École des mines de 1992 concluait cependant à un effet minime (< 0,1 TWh pour la France). Si d’un côté l’on observe une plus large diffusion des lampes à économie d’énergie depuis 2000 (les fluocompactes), ce qui contredit l’argument “économies d’éclairage”, en revanche, les loisirs modernes ont majoritairement lieu le soir et sont grands consommateurs d’électricité, qu’il fasse jour ou qu’il fasse nuit : le home-cinéma, les écrans plats géants, les vidéoprojecteurs, les consoles de jeux vidéo, les ordinateurs (d'autant que l'arrivée massive de l'ADSL incite à laisser les ordinateurs allumés plus longtemps).

- Le changement d’heure coûte beaucoup d’argent, de temps et d’énergie : personnel employé pour mettre à l’heure manuellement les horloges publiques mécaniques, la SNCF et les compagnies aériennes qui doivent prévoir des horaires spéciaux pour cette nuit-là.

Traitement informatique

La norme ISO concernant la date permet un traitement informatisé de l’heure et du changement d’heure estival. La chaîne de caractères représentant l’heure indique le fuseau horaire accompagné du changement d'heure éventuel : par exemple, l’heure légale française est notée en hiver CET (Central European time, heure d’Europe centrale) et en été CEST (Central European summer time, heure d’été d’Europe centrale).

Pour éviter les malentendus et d’éventuels bogues informatiques, les transporteurs évitent de programmer des départs entre 2 et 3 heures du matin lors du retour à l’heure d’hiver : en raison du décalage d’une heure, il est deux fois 2 heures du matin.

Calendrier européen

- À compter de l'année 2002 le changement d'heure en été et en hiver doivent le faire à des dates prédéfinies (directive 2000/84/CE du parlement européen et du conseil) :

- la période de l'heure d'été commence, à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche de mars

- la période de l'heure d'été se termine, à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche d'octobre

| Année | Passage à l'heure d'été | Passage à l'heure d'hiver |

|---|---|---|

| 2007 | 25 mars à 2 heures du matin il sera 3 heures |

28 octobre à 3 heures du matin il sera 2 heures |

| 2008 | 30 mars à 2 heures du matin il sera 3 heures |

26 octobre à 3 heures du matin il sera 2 heures |

| 2009 | 29 mars à 2 heures du matin il sera 3 heures |

25 octobre à 3 heures du matin il sera 2 heures |

| 2010 | 28 mars à 2 heures du matin il sera 3 heures |

31 octobre à 3 heures du matin il sera 2 heures |

| 2011 | 27 mars à 2 heures du matin il sera 3 heures |

30 octobre à 3 heures du matin il sera 2 heures |

Ceci dépend des pays… pour voir votre fuseau, voir world time zone