Saturne (planète) - Définition

|

|

|

| Caractéristiques orbitales (Époque J2000.0) |

|

|---|---|

| Demi-grand axe | 1 421 179 772 km (9,53707032 ua) |

| Aphélie | 1 503 983 449 km (10,05350840 ua) |

| Périhélie | 1 349 467 375 km (9,02063224 ua) |

| Circonférence orbitale | 5 684 719 086 km (38 ua) |

| Excentricité | 0,05415060 |

| Période de révolution | 10 757,7365 d (29 a 165 d 11,68 h) |

| Période synodique | 378,0944 d |

| Vitesse orbitale moyenne | 9,6446 km/s |

| Vitesse orbitale maximale | 9,137 km/s |

| Vitesse orbitale minimale | 10,183 km/s |

| Inclinaison | 2,48446° |

| Nœud ascendant | 113,7153281104° |

| Argument du périhélie | 338,71690° |

| Satellites | 60 connus en avril 2007 |

| Caractéristiques physiques | |

| Rayon équatorial | 60 268 km (9,4492 Terres) |

| Rayon polaire | 54 359 km (8,5521 Terres) |

| Périmètre équatorial | 378 675 km |

| Superficie | 4,3466×1010 km² (83,703 Terres) |

| Volume | 8,2713×1014 km³ (763 Terres) |

| Masse | 5,6846×1026 kg (95,152 Terres) |

| Masse volumique moyenne | 0,6873×103 kg/m³ |

| Gravité à la surface | 8,96 m/s² (0,914 g) |

| Vitesse de libération | 35,5 km/s |

| Période de rotation (jour sidéral) |

0,444 d (10 h 47 min 6 s) |

| Vitesse de rotation (à l'équateur) |

34 821 km/h |

| Inclinaison de l'axe | 26,73° |

| Albédo moyen | 0,47 |

| Température de surface |

|

| Caractéristiques de l'atmosphère | |

| Pression atmosphérique | 1,40×105 Pa |

| Hydrogène H2 | > 93 % |

| Hélium He | > 5 % |

| Méthane CH4 | 0,2 % |

| Vapeur d'eau H2O | 0,1 % |

| Ammoniac NH3 | 0,01 % |

| Éthane C2H6 | 0,0005 % |

| Hydrure de phosphore PH3 | 0,0001 % |

| Découverte | |

| Découveur | Inconnu |

| Date | Antiquité |

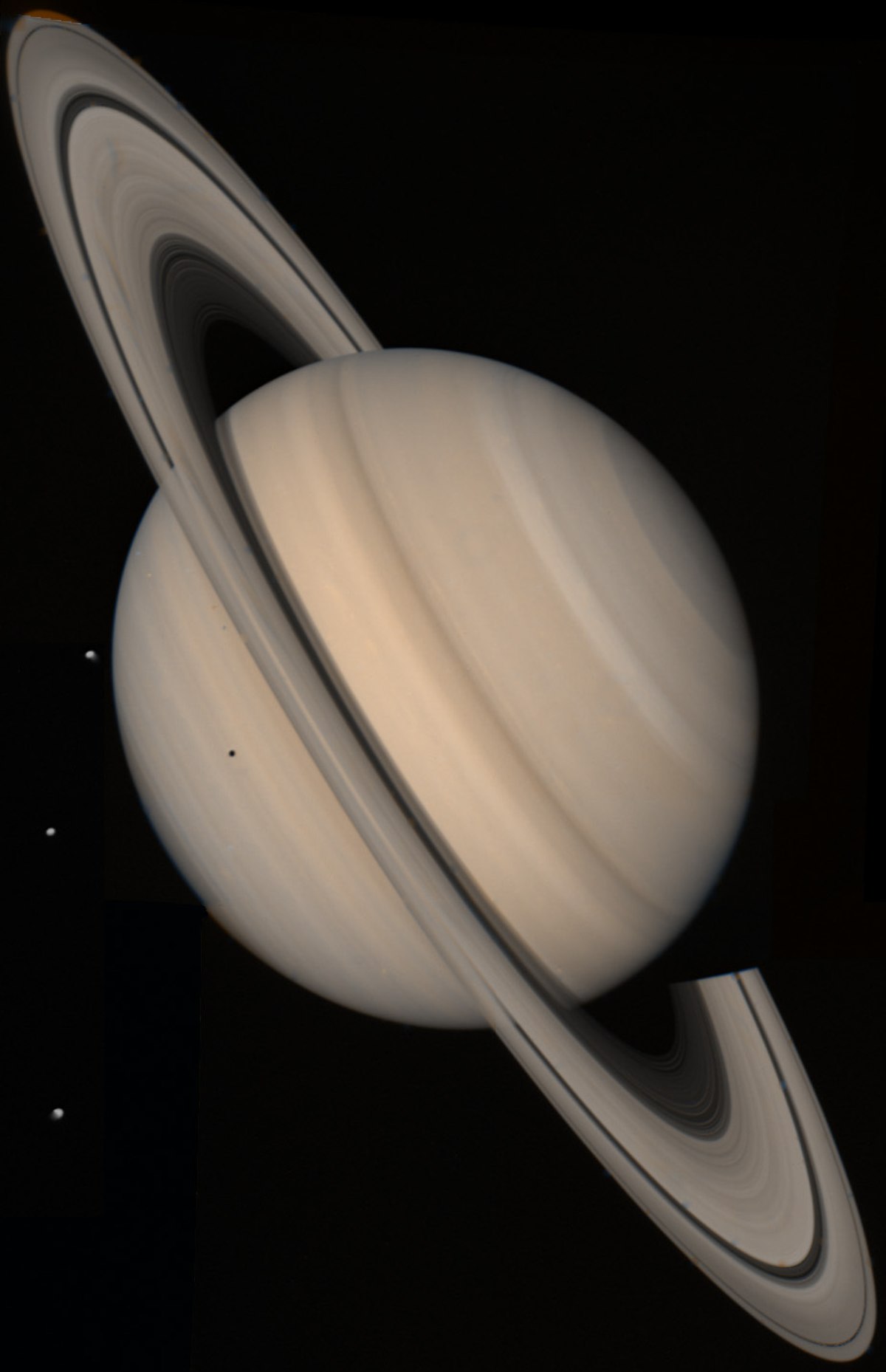

Saturne est la sixième planète du système solaire. C'est une planète géante gazeuse, la seconde en masse et en volume après Jupiter. Sa taille fait 700 fois la dimension de la Terre. Saturne est majoritairement formée d'hydrogène. Son nom vient du dieu romain Saturne.

Caractéristiques physiques

Masse et dimensions

Saturne a la forme d'un sphéroïde oblat : la planète est aplatie aux pôles et renflée à l'équateur. Ses diamètres équatoriaux et polaires diffèrent de près de 10 % (120 536 km pour le premier, 110 466 km pour le second), conséquence de sa rapide rotation sur elle-même et d'une composition interne extrêmement fluide. Les autres géantes gazeuses du système solaire (Jupiter, Uranus et Neptune) sont également aplaties, mais de façon moins marquée.

Saturne est la deuxième planète la plus massive du système solaire, 3,3 fois moins que Jupiter, mais 5,5 fois plus que Neptune et 6,5 fois plus qu'Uranus. En comparaison avec la Terre, Saturne est 95 fois plus massive. Son diamètre étant environ 9 fois plus grand que celui de la Terre, on pourrait caser 760 corps de la taille de cette dernière dans le volume occupé par la géante gazeuse.

Saturne est la seule planète du système solaire dont la masse volumique moyenne est inférieure à celle de l'eau : 0,69 g/cm³. Ce chiffre masque d'énormes disparités dans la répartition de la masse à l'intérieur de la planète : si son atmosphère, essentiellement composée d'hydrogène, le gaz le plus léger, est moins dense que l'eau, son noyau l'est considérablement plus.

Composition

La haute atmosphère de Saturne est constituée à 93,2% de dihydrogène et à 6,7% d'hélium en terme de molécules de gaz (96,5% d'hydrogène et 3,5% d'hélium en terme d'atomes). Des traces de méthane, d'éthane, d'ammoniac, d'acétylène et de phosphine ont également été détectées[1]. Les nuages les plus en altitude sont composés de crystaux d'ammoniac, tandis que les nuages plus bas semblent être constitués soit de sulfure d'ammonium (NH4SH) ou d'eau[2]. Comparativement à l'abondance des éléments du Soleil, l'atmosphère de Saturne est significativement pauvre en hélium.

La quantité d'éléments plus lourds que l'hélium n'est pas connue avec précision, mais on suppose que leurs proportions correspondent aux abondances initiales lors de la formation du système solaire. La masse totale de ces éléments est estimée à 19 à 31 fois celle de la Terre, une fraction significative étant située dans la région du noyau de Saturne[3].

Structure interne

La structure interne de Saturne serait similaire à celle de Jupiter, avec un noyau rocheux de silicates et de fer, entouré d'une couche d'hydrogène métallique, puis d'hydrogène liquide, puis enfin d'hydrogène gazeux. Des traces de glaces diverses seraient également présentes. Les transitions entre ces différentes couches seraient progressives et la planète ne comporterait pas de surface à proprement parler. La région du noyau possèderait entre 9 et 22 fois la masse de la Terre[4].

Saturne a une température interne très élevée, atteignant probablement 12 000 K dans le noyau, et dégage plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. La plupart de cette énergie provient d'un effet de compression gravitationnelle (mécanisme de Kelvin-Helmholtz), mais cet effet ne suffit pas à lui seul à expliquer la production thermique. Une explication proposée serait une " pluie " de gouttelettes d'hélium dans les profondeurs de Saturne, dégageant de la chaleur par friction en tombant dans une mer d'hydrogène plus léger[réf. nécessaire].

Atmosphère

De manière similaire à Jupiter, l'atmosphère de Saturne est organisée en bandes parallèles, même si ces bandes sont moins visibles et plus larges près de l'équateur. En fait, le système nuageux de Saturne ne fut observé pour la première fois que lors des missions Voyager. Depuis, les télescopes terrestres ont fait suffisamment de progrès pour pouvoir suivre l'atmosphère saturnienne et les caractéristiques courantes chez Jupiter (comme les orages ovales à longue durée de vie) ont été retrouvées chez Saturne. En 1990, le télescope spatial Hubble a observé un énorme nuage blanc près de l'équateur de Saturne qui n'était pas présent lors du passage des sondes Voyager. En 1994, un autre orage de taille plus modeste a été observé.

Le nuage de 1990 est une exemple de grande tache blanche, un phénomène saturnien éphémère qui se reproduit environ tous les 30 ans. Des grandes taches blanches ont été observées en 1876, 1903, 1933 et 1960. Si la périodicité se maintient, une autre tempête devrait se produire vers 2020[5].

Dans les images transmises par la sonde Cassini, l'atmoshpère de l'hémisphère nord apparaît bleue, de façon similaire à celle d'Uranus. Cette couleur est probablement causée par diffusion Rayleigh.

L'imagerie infrarouge a montré que Saturne possède un vortex polaire chaud, le seule phénomène de ce type connu dans le système solaire.

Un système ondulatoire hexagonal existe autour du pôle nord, vers 78° de latitude. Il a été remarqué pour la première fois lors du passage des sondes Voyager[6], [7]. Les bords de l'hexagone mesurent environ 13 800 km. La structure tourne sur elle-même avec une période de 10h 39m 24s. Le système ne se décale pas en longitude comme les autres structures nuageuses de l'atmosphère visible. Son origine n'est pas connue. La plupart des astronomes semblent penser qu'il s'agit d'un ensemble d'ondes stationnaires. Parmi les autres théories, il pourraient s'agir d'un type inconnu d'aurore polaire[8]. Des formes polygones ont été reproduites en laboratoire à l'intérieur de seaux de fluides en rotation[9].

Les images prises par le télescope spatial Hubble indique la présence au pôle sud d'un courant-jet, mais pas d'un vortex polaire ou d'un système hexagonal analogue[10]. Cependant, la NASA a signalé en novembre 2006 que Cassini a observé une tempête analogue à un ouragan, stationnant au pôle sud, et qui possède un œil clairement défini[11]. Il s'agit du seul œil jamais observé sur une autre planète que la Terre[12].

Magnétosphère

Le champ magnétique de Saturne est plus faible que celui de Jupiter (mais néammoins plus intense que celui de la Terre) et sa magnétosphère est plus petite[13].

Rotation

L'atmosphère de Saturne subissant une rotation différentielle, plusieurs systèmes ont été définis, avec des périodes de rotation propres (un cas similaire à celui de Jupiter) :

- Le premier système a une période de 10 h 14 min 00 s et concerne la zone équatoriale, qui s'étend entre le bord nord de la ceinture équatoriale méridionale et le bord sud de la ceinture équatoriale boréale.

- Le deuxième système concerne toutes les autres latitudes et possède une période de 10 h 39 min 24 s.

- Le troisième système, basé sur la rotation des émissions radio de Saturne, possède une période de 10 h 39 min 22,4 s.

Ce dernier système, mesuré lors du passage des sondes Voyager, était celui généralement utilisé pour parler de la rotation de la planète. Cependant, lors de son approche de Saturne en 2004, la sonde Cassini mesura que la période de rotation radio s'était légèrement accrue, atteignant 10 h 45 min 45 s (± 36 s)[14]. La cause exacte du changement n'est pas connue.

En mars 2007, il a été annoncé que la rotation des émissions radio ne rend pas compte de la rotation de la planète, mais est causée par des mouvements de convection du disque de plasma entourant Saturne, lesquels sont indépendants de la rotation. Les variations de période pourraient être causés par les geysers de la lune Encelade. La vapeur d'eau émise en orbite saturnienne se chargerait élecriquement et pèserait sur le champ magnétique de la planète, ralentissant sa rotation par rapport à celle de Saturne. Si ce point est vérifié, on ne connaît aucune méthode fiable pour déterminer la période de rotation réelle du noyau de Saturne[15], [16], [17], [18].

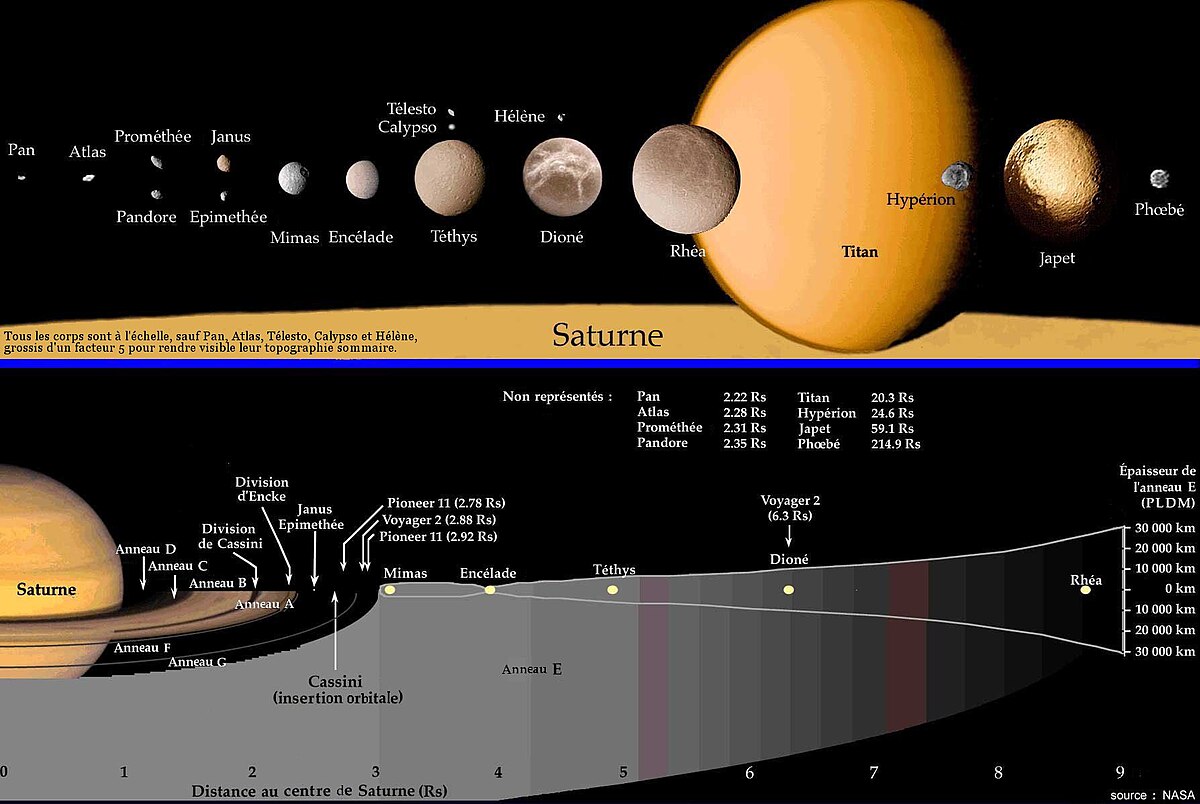

Anneaux planétaires

Les anneaux de Saturne sont un des spectacles les plus remarquables du système solaire et constituent la caractéristique principale de la planète Saturne. À la différence de ceux des autres géantes gazeuses, ils sont extrêmement brillants (albédo de 0,2 à 0,6) et peuvent être vus à l'aide de simples jumelles.

Il y règne une agitation permanente : vagues, collisions, accumulations de matières.

| Nom | Rayon interne | Rayon externe | Largeur (km) |

Épaisseur (m) |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| km | RS | km | RS | |||

| Anneau D | 66 900 | 1,110 | 74 510 | 1,236 | 7 610 | ? |

| Division de Guérin | 74 510 | 1,236 | 74 658 | 1,239 | 148 | — |

| Anneau C | 74 658 | 1,239 | 92 000 | 1,527 | 17 342 | 5 |

| Anneau B | 92 000 | 1,527 | 117 580 | 1,951 | 25 580 | 5-10 |

| Division de Cassini | 117 500 | 1,95 | 122 200 | 2,03 | 4 700 | — |

| Anneau A | 122 170 | 2,027 | 136 775 | 2,269 | 14 605 | 20-40 |

| Division d'Encke | 133 589 | 2,216 | — | — | 325 | — |

| Division de Keeler | 136 530 | 2,265 | — | — | 35 | — |

| R/2004 S 1 | 137 630 | 2,284 | — | — | ? | ? |

| R/2004 S 2 | 138 900 | 2,305 | — | — | ? | ? |

| Anneau F | 140 180 | 2,326 | — | — | 30-500 | ? |

| Anneau G | 170 000 | 2,82 | 175 000 | 2,90 | 5 000 | 1×105 |

| Anneau E | 181 000 | 3 | 483 000 | 8 | 302 000 | 1×107 |

Satellites

Saturne possède un grand nombre de satellites naturels. Il est difficile de dire combien, dans la mesure où tout morceau de glace des anneaux est techniquement un satellite et qu'il n'est pas possible de faire la distinction entre une grande particule et une petite lune.

En mai 2007, 59 satellites avait été identifiés, ainsi que 3 autres corps qui pourraient n'être que des amas dans les anneaux. 48 satellites ont été confirmés et nommés.

La plupart des lunes connues sont petites : 31 mesurent moins de 10 km de diamètre, et 13 autres moins de 50 km[19]. Seuls sept sont suffisamment massifs pour avoir pu prendre la forme de sphéroïdes sous leur propre gravité. Titan, le plus grand d'entre eux, plus grand que Mercure ou Pluton, est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère dense.

Tous les satellites pour lesquels la période de rotation est connue, à l'exception de Phœbé et d'Hypérion, sont synchrones. Les orbites des trois paires Mimas-Téthys, Encelade-Dioné et Titan-Hypérion sont en résonance : Mimas et Téthys sont en résonance 1:2 (la période de révolution de Mimas est exactement la moitié de celle de Téthys) ; Encelade et Dioné sont également en résonance 1:2 ; Titan et Hypérion sont en résonance 3:4.

Traditionnellement, la plupart des lunes de Saturne ont été nommées d'après des Titan de la mythologie grecque.

Historique

Observations pré-télescopiques

Saturne est une des cinq planètes visibles à l'œil nu la nuit et elle est connue et observée depuis l'Antiquité.

Observations télescopiques terrestres

En 1610, Galilée, en braquant son télescope vers Saturne, en observe les anneaux mais ne comprend pas ce qu'il en est, décrivant que la planète aurait des " oreilles ". En 1612, la Terre passant dans le plan des anneaux, ceux-ci disparaissent. En 1613, ils réapparaissent sans que Galilée puisse émettre une hypothèse quant à ce qu'il observe[20].

En 1656, Christiaan Huygens, en utilisant un télescope bien plus puissant, comprend que la planète est en réalité entourée d'un anneau, qu'il pense être solide. Il découvre aussi un autre astre près de Saturne qui sera nommé plus tard Titan.

In 1675, Jean-Dominique Cassini détermine que l'anneau est composé de plusieurs petits anneaux, séparés par des divisions ; la plus large d'entre elles sera plus tard appelée la division de Cassini.

In 1859, James Clerk Maxwell démontre que les anneaux ne peuvent pas être solides. Il émet l'hypothèse qu'il sont constitués d'un grand nombre de petites particules, toutes orbitant Saturne indépendamment[21]. La théorie de Maxwell fut prouvée corecte en 1895 par des études spectroscopiques menées par James Keeler à observatoire Lick.

Sondes spatiales

Survols

Dans la dernière moitié du XXe siècle, Saturne fut visitée par plusieurs sondes spatiales, Pioneer 11 en 1979, Voyager 1 en 1980 et Voyager 2 en 1981.

Pioneer 11 passa à 20 000 km des nuages de Saturne en septembre 1979. La sonde prit des photographies en basse résolution de la planète et de quelques uns de ses satellites, lesquelles n'étaient pas assez bonnes pour distinguer des caractéristiques de leur surface. Elle étudia étalement les anneaux, découvrit l'anneau F et le fait que les divisions ne sont pas vide de matériaux. Pioneer 11 mesura également la température de Titan.

En novembre 1980, Voyager 1 visita le système. La sonde renvoya les premières images en haute résolution de la planète, de ses anneaux et de ses satellites. Les surfaces de plusieurs lunes furent vues pour la première fois. Voyager 1 effectua un survol de Titan, accroissant les connaissances sur l'atmosphère de la lune. Cependant, elle prouva également que cette atmosphère était imperméable aux longueurs d'onde de la lumière visible. Le survol éjecta la sonde hors du plan du système solaire.

En août 1981, Voyager 2 continua l'étude de Saturne. Elle prit plus de gros plans des lunes, ainsi que des preuves d'évolution de l'atmosphere et des anneaux. Malheureusement, pendant le survol, la plateforme de caméra orientable resta coincé pendant deux jours et certaines photographies ne purent être prises. La gravité de Saturne fut utilisée pour diriger la sonde vers Uranus.

Les sondes découvrirent et confirmèrent plusieurs satellites orbitant près ou à l'intérieur des anneaux de Saturne. Elle découvrirent également la division de Maxwell et la division de Keeler.

| Sonde | Date | Distance (km) |

|---|---|---|

| Pioneer 11 | 1 septembre 1979 | 21 000 |

| Voyager 1 | 12 novembre 1980 | 124 000 |

| Voyager 2 | 25 août 1981 | ? |

Cassini

La sonde Cassini-Huygens s'est placée en orbite autour de Saturne le 1er juillet 2004 afin d'étudier le système saturnien, avec une attention particulière pour Titan. En juin 2004, elle effectua un survol de Phœbé.

L'orbiteur réalisa deux survols de Titan avant de larguer la sonde Huygens le 25 décembre 2004. Huygens descendit à la surface de Titan le 14 janvier 2005, transmettant un flot de données pendant la descente et après l'atterrissage. Pendant l'année 2005, Cassini effectua plusieurs autres survols de Titan et d'autres satellites.

Le 10 mars 2006, la NASA annonça que Cassini avait mis en évidence des réservoirs d'eau liquide s'échappant en geyser sur Encelade[22].

Le 20 septembre 2006, Cassini photographia un anneau planétaire non encore découvert, en dehors des anneaux principaux et à l'intérieur des anneaux E et G[23].

En juillet 2006, Cassini détecta la première preuve de lacs d'hydrocarbures près du pôle nord de titan, ce qui fut confirmé en janvier 2007. En mars 2007, de nouvelles images du pôle mirent en évidence des mers d'hydrocarbures, la plus grande ayant presque la taille de la mer Caspienne[24].

La mission principale de la sonde doit s'achever en 2008, après 74 orbites autour de Saturne. Il est probable que la mission soit étendue au moins une fois.