Lunette astronomique - Définition

Une lunette astronomique est un instrument optique qui permet d'augmenter la taille apparente et la luminosité des objets du ciel lors de leur observation.

Équipée d'un redresseur d'image (véhicule ou prisme) elle se comporte alors en lunette d'approche : on la nomme lunette terrestre ou longue-vue marine.

Historique

Son invention est anonyme et viendrait d'Italie (vers 1590) ou du nord de l'Europe (Pays-Bas, vers 1608). Descartes parle de cette invention au début de sa Dioptrique :

- Mais, à la honte de nos sciences, cette invention, si utile et si admirable, n'a premièrement été trouvée que par l'expérience et la fortune. Il y a environ trente ans, qu'un nommé Jacques Metius, de la ville d'Alcmar en Hollande, homme qui n'avait jamais étudié, bien qu'il eût un père et un frère qui ont fait profession des mathématiques, mais qui prenait particulièrement plaisir à faire des miroirs et verres brûlants, en composant même l'hiver avec de la glace, ainsi que l'expérience a montré qu'on en peut faire, ayant à cette occasion plusieurs verres de diverses formes, s'avisa par bonheur de regarder au travers de deux, dont l'un était un peu plus épais au milieu qu'aux extrémités, et l'autre au contraire beaucoup plus épais aux extrémités qu'au milieu, et il les appliqua si heureusement aux deux bouts d'un tuyau, que la première des lunettes dont nous parlons, en fut composée.

L'invention de la lunette d'approche est difficile à attribuer, car plusieurs personnes cherchèrent à en obtenir le brevet : Hans Lippershey, qui fit une démonstration d'une lunette d'approche de grossissement trois à la fin septembre 1608, Jacques Metius et Sacharias Janssen.

Dès que la lunette d'approche fut connue et commença à se répandre, plusieurs personnes, dont Thomas Harriot, la tournèrent vers le ciel au début de 1609 pour observer les objets célestes. Mais c'est Galilée qui, à partir d'août 1609 établit véritablement la lunette d'approche comme instrument d'observation astronomique par l'ensemble de ses observations célestes et surtout par le regard neuf qu'il portait sur le ciel et les objets qu'il observait : il s'étonnait des phénomènes qu'il voyait et il les étudiait. Il construisait ses propres lunettes et leur donna d'abord un grossissement de six au lieu de trois, pour le porter progressivement à 20 puis à 30.

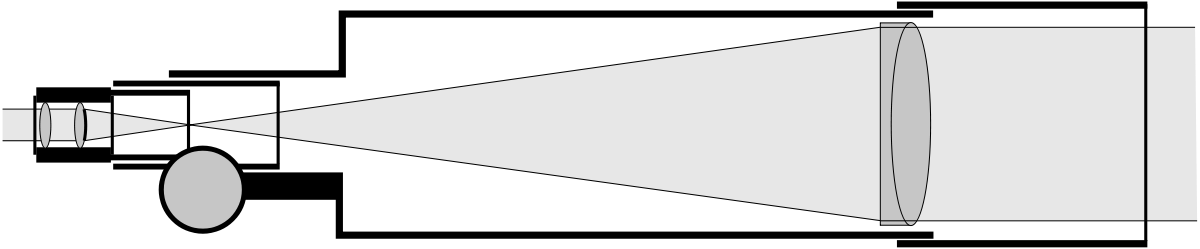

Composition

Une lunette est composée d'un objectif et d'un oculaire disposés de part et d'autre d'un tube fermé. Le tube peut être fixe ou télescopique comme dans le cas des longues-vues de marine. L'oculaire se situe, comme l'indique son nom, du côté de l'œil, et il est de petite dimension. L'objectif se situe de l'autre côté, et est généralement de plus grande dimension que l'oculaire.

Ces premières lunettes d'approche, terrestre ou astronomique, ont possédé un objectif convexe et un oculaire concave (voir description de René Descartes plus haut) dû au principe de hasard de leur invention par des lunetiers. Les plus récentes (voir description plus bas) possèdent objectif et oculaire convexes. Malgré l'Histoire, les deux systèmes conservent chacun leurs avantages :

- oculaire concave : image droite permettant l'usage en longue-vue terrestre et raccourcissement de la longueur du tube par rapport à la focale de l'objectif. L'assemblage de deux petites de ces lunettes crée l'appareil dit jumelles de Galilée (usage au théâtre vu les faibles performances).

- oculaire convexe : retournement de l'image (haut et bas) et allongement par rapport à la longueur de la focale de l'objectif. L'usage en lunette astronomique n'est pas gênée par ces conséquences (ni haut ni bas dans le ciel, monture mécanique pour supporter le système). Par contre, l'usage marin ou terrestre a imposé un tube télescopique et un système optique de redressement de l'image, dit véhicule composé d'un doublet ou d'un nombre pair de prismes (qui plient, raccourcissent l'encombrement) dans le cas de la lunette à prismes ou des jumelles dite de marine.

On peut faire une lunette simple avec deux loupes. Une grande, à foyer assez lointain servant d'objectif, et une petite, à foyer rapproché servant d'oculaire. En effet, l'objectif et l'oculaire sont deux systèmes optiques convergents, c'est-à-dire qu'ils concentrent (focalisent) les rayons lumineux, à la manière d'une loupe. Ces deux systèmes convergents ont comme caractéristiques principales le diamètre et la distance focale. La distance focale est la distance entre le centre du système optique convergent (par exemple le centre de la lentille d'une loupe) et le foyer (le point où des rayons lumineux provenant de l'infini convergent).

Les lunettes modernes ont toutes des objectifs et des oculaires composés de plusieurs lentilles. En effet, une lentille simple n'a une qualité acceptable que sous certaines conditions. On peut corriger ou diminuer certains défauts en appariant plusieurs lentilles ayant des verres d'indice différent, on créé ainsi des doublets (achromatiques) ou des triplets (apochromatiques) qui sont exempts de défauts sur des plages plus grandes.

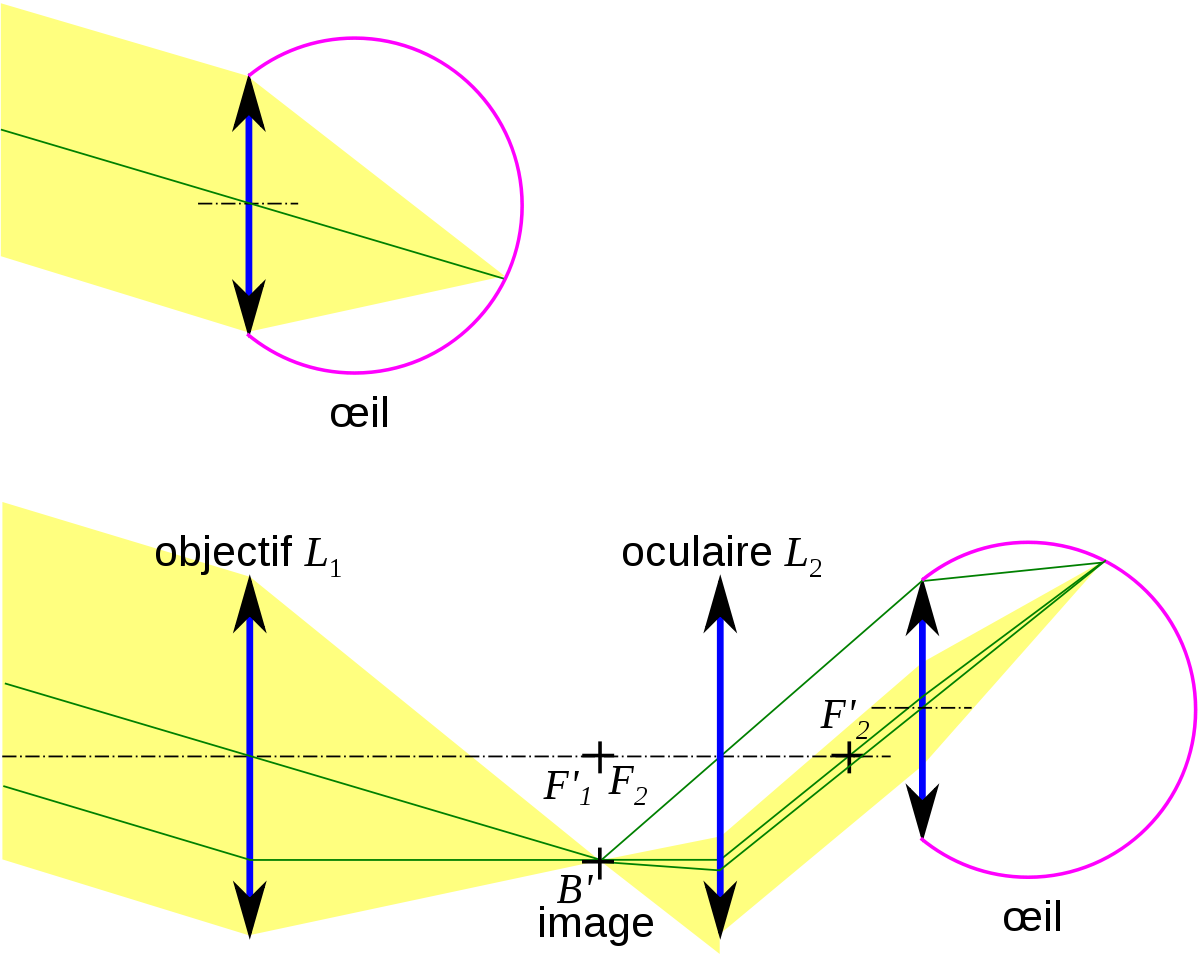

Le grossissement de la lunette est donné par :

Alors, le grossissement de la lunette est calculé en divisant la distance focale de l'objectif par celle de l'oculaire.

Lunette astronomique afocale

Une lunette astronomique est dite afocale lorsque le foyer image de l'objectif est à la même position que le foyer objet de l'oculaire. L'objet observé se trouvant à l’infini son image se trouve dans le plan focal image de l'objectif. Hors le plan focal image de l'objectif est aussi le plan focal objet de l'oculaire, l'image fournie par celui-ci se trouve à l'infini. L'œil humain étant fait pour observer un objet situé à l'infini, il n'accommode pas lorsqu'il observe une image à travers une lunette astronomique afocale.