Désert - Définition

Un désert est une zone stérile, ou peu propice à la vie, en raison du sol impropre, ou de la faiblesse des précipitations (moins de 200 mm par an). Un paysage désertique se reconnaît à son aspect dénudé. Un désert est situé hors écoumène.

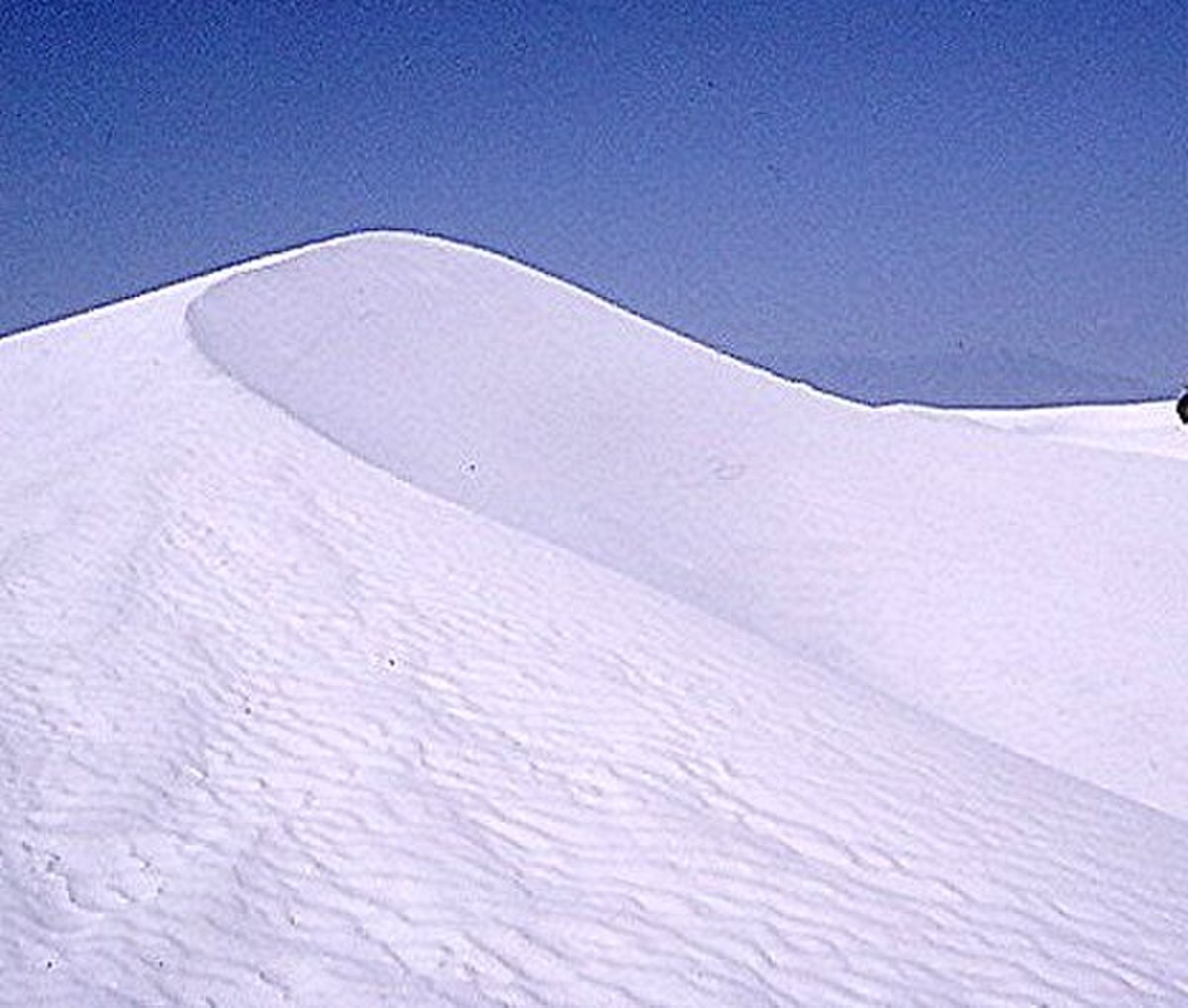

Exemples de déserts de sable et de cailloux :

- désert du Sahara

- désert du Sahel

- désert de Gobi

- désert de Namib

- désert du Taklamakan

- désert d'Atacama

- vallée de la mort (Death Valley)

Un désert peut être une zone dépourvue de végétation, d'animaux et d'êtres humains :

Un désert peut être une zone à la végétation rase, éparse :

- désert du Karakoum

- désert du Thar

En démographie, un désert est une région peu densément peuplée. Sa définition varie : au niveau mondial, on estime qu'en dessous de 5 habitants au km², une région est désertique. En France, les cantons peuplés de moins de 20 habitants au km² sont considérés comme déserts.

Déserts marqués par l'aridité

Caractéristiques

L'aridité est le manque d'eau permanent qui affecte une région. Elle ne dépend pas de la température : il existe alors des espaces arides et froids (aux pôles par exemple). On mesure le degré d'aridité d'une région en fonction de l'indice d'aridité qui mesure la différence entre l'évapotranspiration potentielle (EVP) et la pluviosité.

De façon générale, les milieux désertiques sont caractérisés par :

- des précipitations rares et très irrégulières : il arrive souvent qu'il ne pleuve pas pendant des années.

- les rosées matinales y constituent souvent la seule ressource en eau en surface pour les espèces vivantes présentes.

- une évaporation plus importante que les précipitations.

- une forte amplitude thermique entre les températures diurnes et nocturnes.

- un vent constant et souvent fort

- un sol pauvre et mince.

- une végétation rare, basse et atrophiée dite xérophyte composée notamment de plantes succulentes ou grasses.

- une petite faune peu dense, on y retrouve des insectes, des petits reptiles, des arachnides, des rongeurs et quelques oiseaux nocturnes.

- de faibles densités humaines.

Typologie et explication

Classement communément admis

La typologie de Monique Mainguet[1] propose :

- Déserts polaires froids : ces zones (arctique et antarctique) reçoivent en effet peu de précipitations, à cause de la présence de cellules anticycloniques. La glace empêche le développement de la végétation dans le domaine subpolaire désertique. La toundra apparaît dans le domaine subpolaire semi-aride[2]

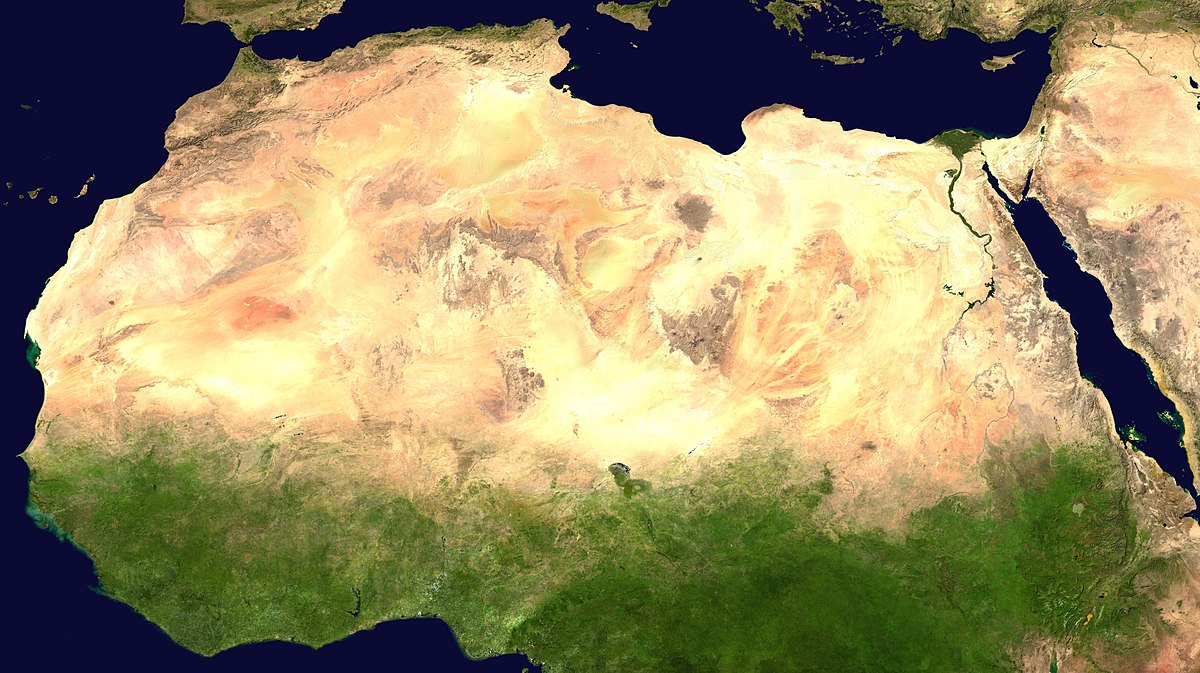

- Déserts chauds de la zone intertropicale : Sahara, désert d'Arabie, centre de l'Australie... Ils subissent une forte insolation (3250 heures de soleil dans le Sahel, des températures très élevées (78°C en plein soleil à Tamanrasset[3]) et une forte évaporation.

- Déserts chauds côtiers : désert chilo-péruvien, désert d'Atacama, désert de Namib, Basse-Californie, sud-ouest marocain. Souvent brumeux, ces déserts sont créés par des anticyclones, des courants froid (courant froid de Bengela pour le Namib) et des upwellings. Ils peuvent être hyperaride (déserts du Pérou et du Chili).

- Déserts d'abri de la zone tempérée : ces déserts se trouvent à l'abri d'une barrière montagneuse qui bloque les dépressions venues de l'océan (Grand Bassin, Désert Mojave aux États-Unis). L'effet de fœhn assèche l'air lorsqu'il redescend derrière la chaîne de montagne.

- Déserts continentaux : essentiellement situés en Asie centrale (Désert de Gobi, Tibet, Désert du Karakoum...) à plusieurs milliers de kilomètres à l'intérieur des terres. Ils sont caractérisés par une très forte amplitude thermique. Il distingue également plusieurs milieux[4] arides ou semi-arides :

- milieu saharien

- milieu aralien

- milieu péruvien

- milieu sahélien

- milieu méditerranéen semi-aride.

Jean Demangeot[5] fait remarquer que ce classement doit tenir compte de la complexité des facteurs. Il distingue les déserts polygéniques (Asie centrale, Borkou, Sonora...) pour lesquels les causes d'aridité sont multiples, et les désert d'altitude (bassin du Tarim très aride, mais montagnes qui l'entourent relativement arrosées).

Classement en fonction de l'aridité

D'une manière plus simple, on considère les déserts selon leur aridité[6] :

- Les déserts hyperarides qui reçoivent moins de 50 mm de précipitations en moyenne par an : on les trouve à certains endroits du Sahara, du désert chilo-péruvien, de Libye, d'Arabie, de Namibie.

- Les régions arides (déserts) reçoivent moins de 100-150 mm de pluie en moyenne annuelle et connaissent au moins deux mois avec plus de 30°C (déserts continentaux, d'abri, déserts asiatiques froids et quelques secteurs du désert australien).

- Les régions semi-arides (centre et ouest de l'Australie, etc.)

- L'agriculture pluviale (qui ne nécessite pas d'irrigation) se développe à partir de 300 mm / an.

En général, il est admis qu'un milieu est non aride lorsque l'indice xérothermique[7] est inférieur à 100, semi-aride entre 100 et 290, aride entre 290 et 350, et hyperaride entre 350 et 365.

Le critère de l'évapotranspiration

La FAO retient un autre critère de typologie : l'évapotranspiration potentielle, associée à une formation végétale :

- zones hyperarides : quelques éphémères, buissons xérophytes dans les oueds

- zones arides : plantes vivaces et annuelles ; pas d'agriculture pluviale

- zones semi-arides : couvert végétal ouvert (steppe, buissons), plantes vivaces, agriculture pluviale possible et élevage extensif.

Liste des déserts

- Les 8 plus grands déserts :

| Désert | Superficie (km²) |

|---|---|

| Sahara (Afrique) | 9 000 000 |

| Désert de Gobi (Asie) | 1 125 000 |

| Désert du Kalahari (Afrique) | 580 000 |

| Grand désert de sable (Australie) | 414 000 |

| Karakoum (Asie) | 350 000 |

| Taklamakan shamo (Asie) | 344 000 |

| Désert du Namib (Afrique) | 310 000 |

| Thar (Asie) | 260 000 |

- Autres déserts :

- Amérique du Nord :

- Désert du Colorado

- Grand Bassin

- Désert des Mojaves

- Painted Desert

- Désert de Sonora

- Amérique du Sud :

- Atacama

- Afrique :

- Désert du Kalahari

- Désert de Libye

- Asie :

- Désert du Cholistan

- Néguev

- Désert de Syrie

- Dasht-e Kavir, Iran

- Kavir-e Lut, Iran

- Kyzyl Kum - Kazakhstan et Ouzbekistan.

- Désert de Judée

- Australie :

- Simpson Desert

- Sturt's Stony Desert

- Tanami Desert

- Grand Désert de Victoria

- Europe :

- Désert de Tabernas en Andalousie

- Desierto de Las Bardenas de Navarra (crée par l'homme il y a moins de 100 ans à cause d'une agriculture intensive)

- Amérique du Nord :

Géologie et processus morphogéniques

Érosion

Étant donné la rareté de l'eau et de la végétation en milieu désertique, l'érosion dépend essentiellement de deux processus : l'érosion éolienne et la thermoclastie. L'érosion par la thermoclastie résulte des variations de température sur la roche. Celles-ci peuvent provoquer, sur le long terme, des fissures qui s'agrandissent progressivement et qui finissent par faire éclater la roche. La thermoclastie est d'autant plus efficace que la roche est fragile et que l'amplitude thermique est importante. La gélifraction (action du gel) intervient dans les déserts d'altitude.

L'érosion éolienne attaque les roches du reg en enlevant des particules (déflation, abrasion) ou en polissant leur surface (corrasion par vent chargé de sable). Elle est plus efficace lorsque les obstacles sont inexistants et que le vent est puissant, régulier et chargé de poussières ou d'embruns. Le vent fait avancer les dunes (barkhanes, ghourd) qui forment parfois de vastes ensembles appelés " erg ".

Sur Canal IRD (les vidéos en ligne de l'Institut de Recherche pour le Développement) :La dynamique éolienne. (Décembre 2006,3'01")

Dans les zones arides et semi-arides, le ruissellement peut être un agent efficace d'érosion. Le caracatère violent et épisodique du phénomène érode les montagnes et transporte les matériaux vers les piémonts, les glacis (sheet flood en anglais) et plaine d'épandage. L'eau ruisselle et atteint les talwegs pour former des cours d'eau temporaires, les oueds. Leur lit charrie des débris de tailles diverses (galets, graviers, sables, particules en suspension). Les milieux hyperarides sont marqués par l'absence de tout cours d'eau (aréité ou aréisme).

Les effets de l'évaporation

- chott : en Afrique du Nord, un chott est une étendue d'eau salée permanente, aux rivages changeants, située dans les régions semi-arides. Les géomorphologues le limitent à la partie tantôt ennoyée tantôt découverte autour du lac, portant quelque végétation et faisant partie d'une ensemble plus étendu qu'ils préfèrent nommer sebkha. Les chotts sont alimentés de façon discontinue lors des rares pluies, et subissent une forte évaporation, qui accumule les sels à la surface des limons, parfois exploitées.

- sebkha (en Afrique), playa (aux États-Unis), salinas (en Amérique latine)[8] ;

Végétation

La densité de la végétation dépend de la quantité d'eau disponible, de la force du vent et de la nature du sol (salinité, reg, erg...) : seuls les milieux hyperarides rocailleux sont totalement dépourvus de végétation (Atacama, Hoggar, reg du Tanezrouft...). Contrairement à une idée reçus, les végétaux poussent sur les dunes de sables : on trouve des buissons de de créosote et de prosopis (Prosopis juliflora) dans les dunes de la vallée de la mort. Les plantes, les arbustes et les buissons se concentrent dans les lits des oueds et autour des points d'eau. Les adaptations de la flore désertique visent principalement à limiter la perte d'eau, mais également à obtenir autant d'eau que l'environnement puisse lui fournir.

Les plantes succulentes, également appelées "plantes grasses" sont adaptées pour survivre dans des milieux arides. Parmi elles se trouvent les agaves, les yuccas, les tubéreuses de la famille des agavaceae et tous originaires du continent américain. La famille des cactacées provient également d'Amérique : leur aspect s'explique principalement par l'adaptation aux conditions de sécheresse, à l'origine du développement de la fonction de stockage et de la réduction des surfaces d'évaporation. La fonction de stockage s'est traduite par un épaississement de la tige, et, pour quelques espèces, par le développement de racines tubéreuses (pterocactus tuberosus par exemple). Elle explique aussi l'apparition des côtes ou une disposition des mamelons en spirale, qui permettent, un peu comme sur un accordéon, la dilatation et la rétraction du corps de la plante au gré des périodes de pluies et de sécheresse, sans déchirure de l'épiderme. La réduction des surfaces d'évaporation s'est traduite par un épaississement de l'épiderme, parfois même recouvert d'une sorte de cire, une diminution du nombre de stomates (pores permettant la respiration), et surtout, chez beaucoup d'espèces, la disparition des feuilles. Quant aux épines, leur fonction est multiple : protection contre les animaux, mais aussi captation de la rosée, protection de l'épiderme contre les ardeurs du soleil, le vent desséchant ou le froid d'altitude...

Les plantes halophytes supportent des sols imprégnés de sel. Leur adaptation, différente de celles des plantes xérophytes proprement dites, est liée à leur capacité de stocker de l'eau dans les feuilles, les tige ou les racines.

Les plantes xérophytes se rencontrent dans des environnements très variés, tels que les déserts rocailleux mais aussi la canopée des forêts tropicales.

| Mécanismes | Adaptation | Exemple |

|---|---|---|

| Limitation de la perte d'eau | cuticule céreuse | Opuntia |

| nombre réduit de stomates | ||

| sunken stomata | Pinus | |

| stomate ouvert la nuit | Carpobrotus edulis | |

| duvet à la surface | Sempervivum arachnoideum | |

| feuilles incurvées | Ammophila | |

| Stockage de l'eau | feuille succulente | Bryophyllum |

| tige succulente | Caulanthus inflatus | |

| tubercule charnu | Raphionacme | |

| Prise d'eau | système racinaire profond | Acacia |

| directement à la nappe phréatique | Nerium oleander | |

| système racinaire étendu peu profond | ||

| absorption de l'humidité de l'air | Tillandsia |

- Voir l'article Déserts et broussailles xérophytes

Faune

Le nombre d'espèces animales est relativement peu élevé dans les zones désertiques. Cependant, rares sont les régions sans aucune vie (milieux abiotiques). La faune s'est adaptée aux contraintes climatiques :

- Pigmentation claire

- Réserve : la bosse du chameau contient des graisses

- Régulation de la température du corps : en cas de grande chaleur, les gangas semblent posséder une plus grande capacité à perdre de la chaleur que les autres oiseaux du désert. Mais cette excellente adaptation à la chaleur a son revers : dès que la température tombe, la thermogenèse doit s’amorcer, sollicitant une dépense énergétique correspondante. Les oryx algazelles peuvent survivre sans eau pendant de longues semaines, leurs reins prévenant la perte d'eau en urine, ils peuvent aussi élever la température de leur corps pour éviter de transpirer.

- Vie nocturne : de nombreux animaux ne sortent que la nuit pour chasser et se nourrir (gerboise, Addax, Oryctérope )

- Abris : grottes, terriers (la terre est un excellent isolant thermique). Les Addax dorment le jour dans des cuvettes qu'ils creusent eux-mêmes dans le sable, à l'ombre.

- Léthargie : estivation (Souslik jaune)

Liste d'animaux vivant dans le désert :

- Gerbille

- Chinchilla (hautes Andes)

- Chameau

- Psammomys(rat de sable, rongeur)

- Ganga (oiseau)

- Oryx

- Gazelle Dorcade (Sahara)

- Gazella leptoceros

- Zorille du Sahara

- Chacal / Coyote / Dingo

- Potoroidae (rat-kangourou)

- l'antilope pallas (Antilope cervicapra), la chinkara ou gazelle d'Arabie (Gazella bennettii), le lynx caracal (Felis caracal) et le renard du désert (Vulpes bengalensis) vivent dans le désert du Thar.

Occupation et exploitation par les Hommes

Depuis la Préhistoire, les Hommes ont toujours occupé et parcouru tous les déserts arides, malgré les fortes contraintes naturelles. Traditionnellement, deux modes de vie, souvent concurrents, sont présents dans les sociétés humaines des déserts : les nomades et les cultivateurs. Depuis deux siècles, la modernisation et l'exploitation des gisements miniers à des fins industrielles ont transformé certaines régions désertiques et fait émerger de nouveaux défis. Néanmoins, le désert reste l'un des derniers milieux vraiment naturels.

Modes de vie traditionnel

- Nomadisme : les groupes humains se déplacent pour chercher les points d'eau nécessaires à la survie des troupeaux. L'élevage faisait vivre plusieurs clans de bédouins en Asie ou de touaregs en Afrique. Aujourd'hui, ce mode de vie est menacé de disparaître à cause de la motorisation et de l'affirmation des frontières.

- Bindibus (Australie)

- Bochimans (Kalahari)

- Cultures : depuis l'Antiquité, l'irrigation permet de mettre en valeur des régions désertiques ou semi-désertiques dans les oasis :

- Le puits permet de ramener l'eau des nappes phréatiques à la surface. Le problème est que cette eau d'origine fossile n'est souvent pas renouvelable à court terme dans les déserts.

- Le Qanat en Asie, la foggara en Afrique, est un système d'irrigation souterrain permettant de récolter les eaux d'infiltration.

- Noria : pour capter l'eau des fleuves en milieu désertique (Nil, Tigre, Euphrate).

Grandes civilisations du désert

- Égypte antique (voir aussi : désert du Thébaïde),

- Nabatéens

- Méroé

- Anasazi

Les grandes routes historiques

- Route de la soie : réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe allant de Chang'an (actuelle Xian) en Chine jusqu'à Antioche, en Syrie. Elle doit son nom à la plus précieuse marchandise qui y transitait : la soie, dont seuls les Chinois connaissaient le secret de fabrication. Dès l'Antiquité, de nombreux autres produits voyageaient sur les mêmes routes : pierres et métaux précieux, étoffes de laine ou de lin, ambre, ivoire, laque, épices, verre, corail, etc. Ces routes, parcourues par des caravanes, contournaient par le nord ou le sud le désert du Taklamakan. Ces deux branches possédaient différentes variantes, mais toutes ces pistes reliaient entre elles des oasis situés à la périphérie du désert et au pied des hautes montagnes des Tian Shan ou des Kunlun. La longueur du parcours, les multiples dangers encourus par les voyageurs sur ces pistes soumises aux attaques des brigands et à l'extrême rigueur du climat (torride en été et glacial en hiver), rendaient très chers les produits qui transitaient ainsi entre le bassin méditerranéen et l'Extrême-Orient. Ce fut une des raisons qui incita les Européens à rechercher une route maritime vers les pays d'Orient. La Route de la soie fut progressivement abandonnée au XVe siècle.

- Pistes transsahariennes (Afrique) : les pistes caravanières, aménagées à partir du IXe siècle, passaient par les oasis du Sahara : les déplacements étaient dangereux et pénibles à cause des contraintes climatiques et des distances. Les grands convois transportaient des esclaves depuis l’époque romaine mais aussi toutes sortes de produits qui servaient au troc.

Mise en valeur moderne du désert

L'extension des périmètres cultivés dans le désert dépend des techniques d'irrigation. Aujourd'hui, le pompage de l'eau nécessite des appareils électriques. Il pose donc le problème de l'approvisionnement en énergie des régions désertiques. Le détournement du Colorado a permis la naissance de l'Imperial Valley en Californie. Le barrage d'Assouan en Égypte, achevé en 1970, permet d'irriguer 700 000 hectares de terres.

Le sous-sol des déserts offre souvent des richesses :

- Des hydrocarbures (Déserts du Sahara, de l'Arabie Saoudite, Désert du Karakoum)

- Des minerais : uranium (Australie), fer (Sahara, Atacama), or, argent (Mexique), cuivre (Nevada, Atacama), diamants (Kalahari)

- Des minéraux : nitrate, phosphate (Maroc), borax (Californie), sel (Salt Lake, Sahara, ...), gypse.

Les conditions géographiques et climatiques du désert permettent :

- l'exploitation de l'énergie solaire et éolienne

- l'installation d'observatoires astronomiques : Very Large Array, au Nouveau-Mexique, Atacama Pathfinder EXperiment

- les essais d'engins destinés à l'exploration de la planète Mars

- les essais nucléaires : américains (Projet Manhattan dans le désert du Nouveau-Mexique), français (Algérie), chinois (dans le Xinjiang, site de Lop Nor, depuis 1961).

Le désir de dépaysement et d'aventure des sociétés développées entraîne le développement de l'offre touristique en milieu désertique. La ville de Las Vegas s'est développée rapidement dans un milieu désertique, grâce aux eaux du Colorado.

Désertification

- Dans le passé, le Sahara n'était pas un désert avant le IVe millénaire.

- Des exemples historiques : le désert du Thar en Inde est devenue désertique peut-être entre 2000 av. J.-C. et le 1500 av. J.-C. À cette époque le fleuve Ghaggar cesse d'être un cours d'eau.

Écrivains et voyageurs du désert

Depuis longtemps, les déserts, en premier lieu le Sahara, a attiré les hommes, en particulier les occidentaux. Certains pour l'explorer, le cartographier, le découvrir. D'autres aussi pour s'y retrouver face à eux-même, dans une quête philosophique.

- Théodore Monod

- Arthur Rimbaud

- Wilfred Thesiger

- Annemarie Schwarzenbach

- René Caillié

- Bernard Ollivier

- Isabelle Eberhardt

- Zacharias Zoubir

- Cizia Zykë

Désert protestant

Le "Désert" est également un terme employé par les Protestants pour signifier l’ensemble des lieux cachés (grottes, ravins, forêts,...) où les protestants réformés français allaient célébrer leur culte dans la clandestinité pendant plus d’un siècle d’intolérance et de persécutions à la suite de la Révocation de l’édit de Nantes en 1685 par Louis XIV. Cependant, pour eux, ce mot de "Désert" ne désignait pas simplement la réalité physique du rejet qu'ils subissaient : il était imprégné de réminiscences bibliques ; quarante années durant, les Hébreux de l'Exode avaient erré dans le désert, lieu de tribulations, de tentations et de désespoirs, mais aussi lieu où s'était fait entendre la Parole de l'Eternel.

Cette page d’histoire concerne toute la France mais a marqué particulièrement les Cévennes, le Gard tout entier, une partie du Languedoc et du Vivarais, où, dès le début du XVIème siècle, le protestantisme s'est largement implanté.

En 1910, Frank Puaux et Edmond Hugues ont créé le "Musée du Désert" qui est établi dans la maison natale du Chef Camisard Pierre Laporte surnommé Rolland. Situé au cœur des basses Cévennes, au Mas Soubeyran, dans un hameau de la commune de Mialet à côté d'Anduze, il retrace cette longue page de l’Histoire protestante qui a fortement marquée la région : cette période du "Désert". Il veut aussi être témoin de l’identité protestante qui se révèle au travers de cette histoire.

Bibliographie

- Bruno Doucey, Alain Morel, Catherine Boudier, Gilbert Conan, Charlotte de Montigny, Le livre des déserts : Itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels, Robert Laffont, 2006, Collection : Bouquins, ISBN 2221099664

- Michaël Martin, Michael Asher (Préface), Les plus beaux déserts de la terre, Editions du Chêne, 2004, ISBN 2842775767

- Collectif, Les Déserts du monde par GEO, Solar, 2002, ISBN 2263033246

- Théodore Monod, Déserts, Agep, 2005, ASIN 2902634412

- Jacques Verdiel, Les Déserts, Amalthee, 2005, ASIN 2350270238

- Jean-Loïc Le Quellec, Guy Barthèlemy, L'ABCdaire des déserts, Flammarion, 1999, ISBN 2080124706

- Huguette Genest, Francis Pelter, Vie dans les déserts, dans Encyclopædia Universalis, 2002, corpus 7, pages 177-183.

- Jean Demangeot, Les milieux naturels désertiques, Paris, Centre de documentation universitaire, 1973.

- Monique Mainguet, L'Homme et la sécheresse, Paris, Masson géographie, 1995.