Fractale - Définition

On nomme fractale ou fractal (nom masculin moins usité), une courbe ou surface de forme irrégulière ou morcelée qui se crée en suivant des règles déterministes ou stochastiques. Le terme " fractale " est un néologisme créé par Benoît Mandelbrot en 1974 à partir de la racine latine fractus, qui signifie brisé. Ce terme était au départ un adjectif : les objets fractals.

Caractéristiques

Un objet fractal possède au moins l'une des caractéristiques suivantes :

- il a des détails similaires à des échelles arbitrairement petites ou grandes ;

- il est trop irrégulier pour être décrit efficacement en termes géométriques traditionnels ;

- il est exactement ou statistiquement autosimilaire, c'est-à-dire que le tout est semblable à une de ses parties. C'est une métonymie d'une partie pour le tout ;

- sa dimension de Hausdorff est plus grande que sa dimension topologique. Pour exprimer la chose autrement, un réseau d'irrigation est un déploiement de lignes (" en 1D ") qui offre des caractéristiques commençant à évoquer une surface (" en 2D "). La surface du poumon (" en 2D ") est repliée en une sorte de volume (" en 3D "). De façon imagée, les fractales se caractérisent par une sorte de dimension non-entière.

Domaines de validité

Les fractales n'ont pas à satisfaire toutes les propriétés mentionnées ci-dessus pour servir de modèles. Il leur suffit de réaliser des approximations convenables de ce qui intéresse dans un domaine de validité donné (le livre fondateur de Mandelbrot Les Objets fractals en donne une grande variété d'exemples). Il est à noter que la taille des alvéoles du poumon, par exemple, taille à partir de laquelle celui-ci cesse de se subdiviser de façon fractale, est liée à la taille du libre parcours moyen de la molécule d'oxygène à température du corps.

La dimension utilisée est celle de Hausdorff, et on observe qu'elle correspond à une caractéristique nouvelle des surfaces irrégulières. On connait les plages de validité des dimensions de Hausdorff observées sur Terre pour les montagnes, les nuages, etc.

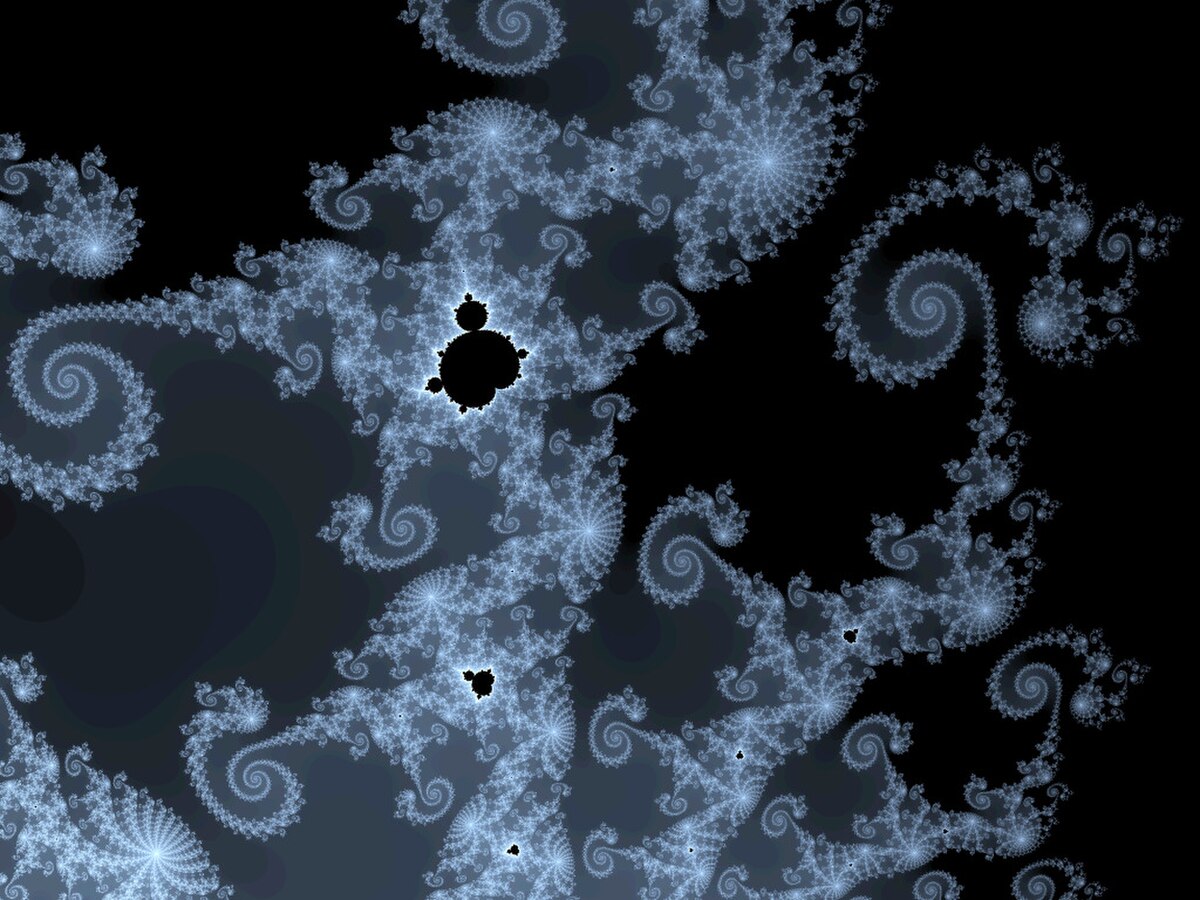

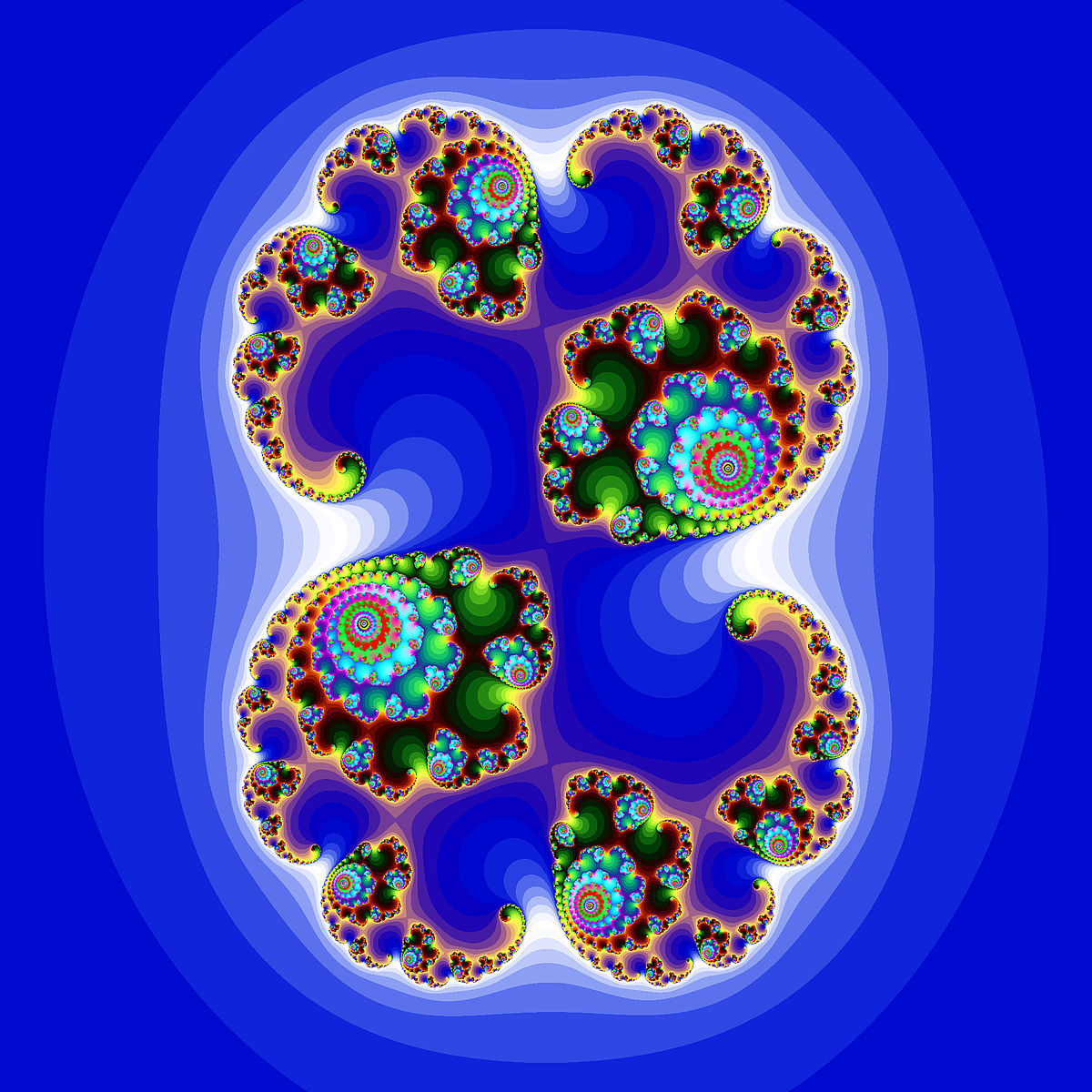

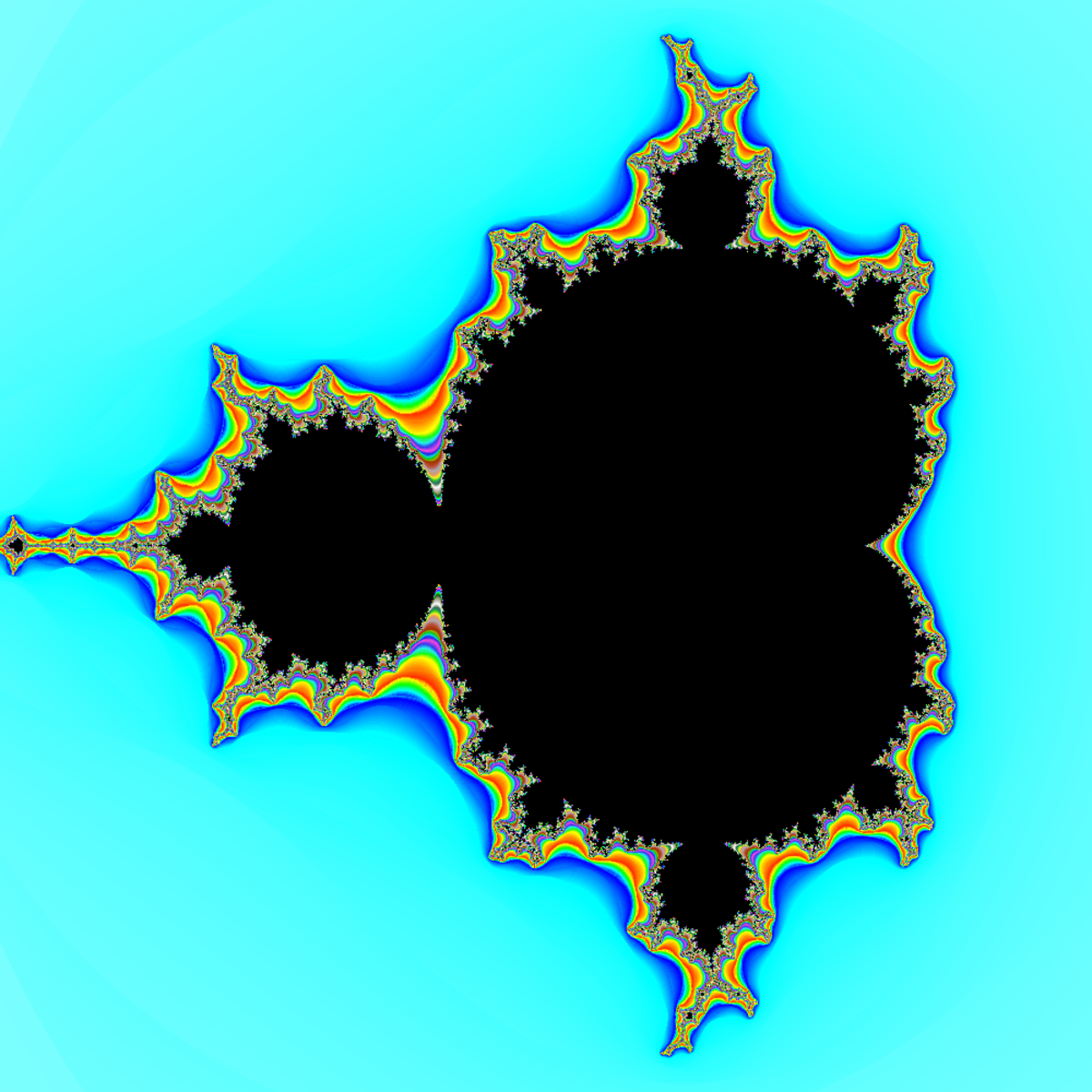

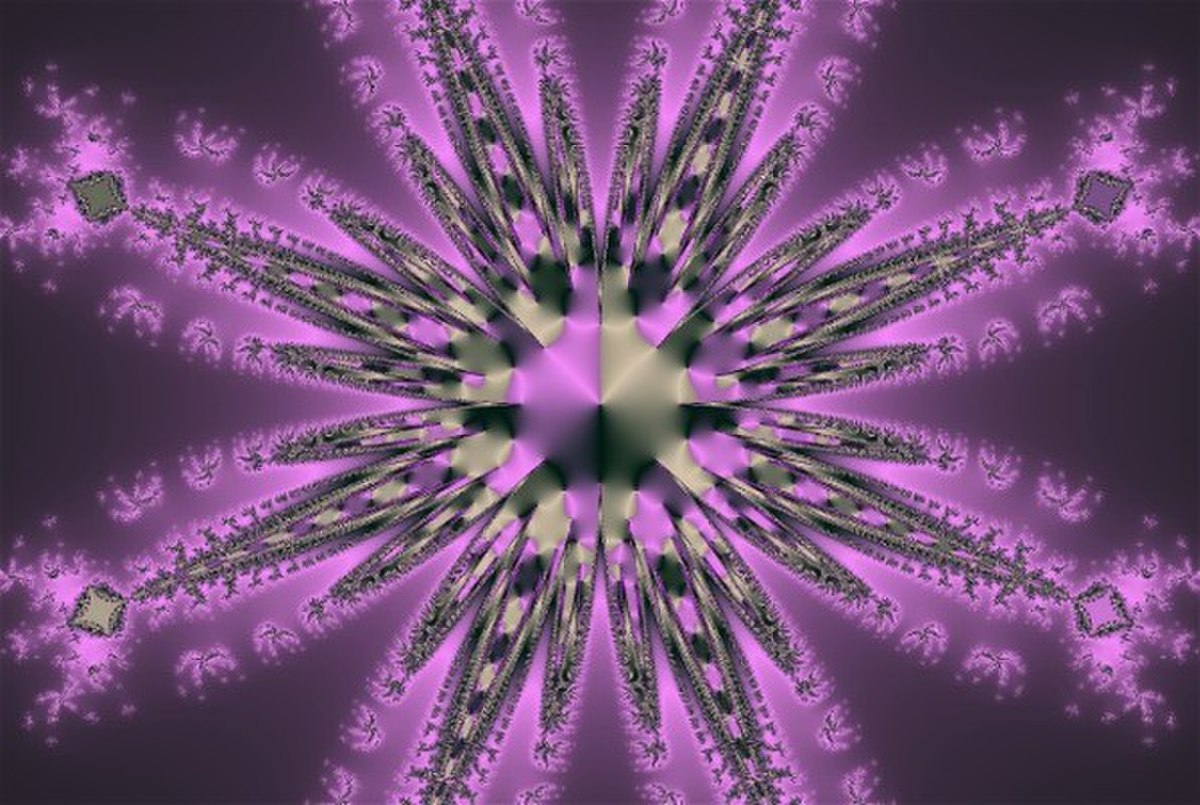

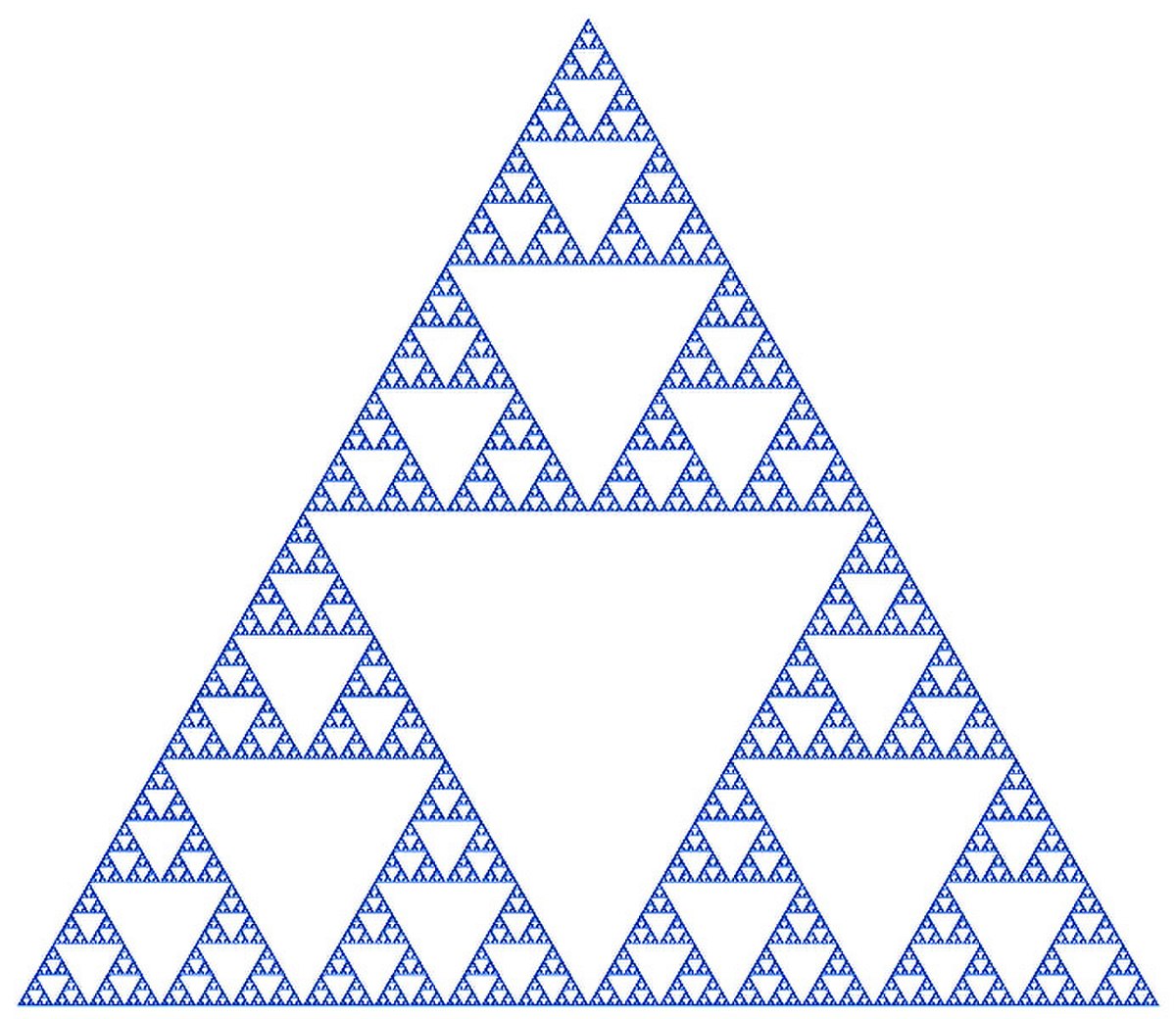

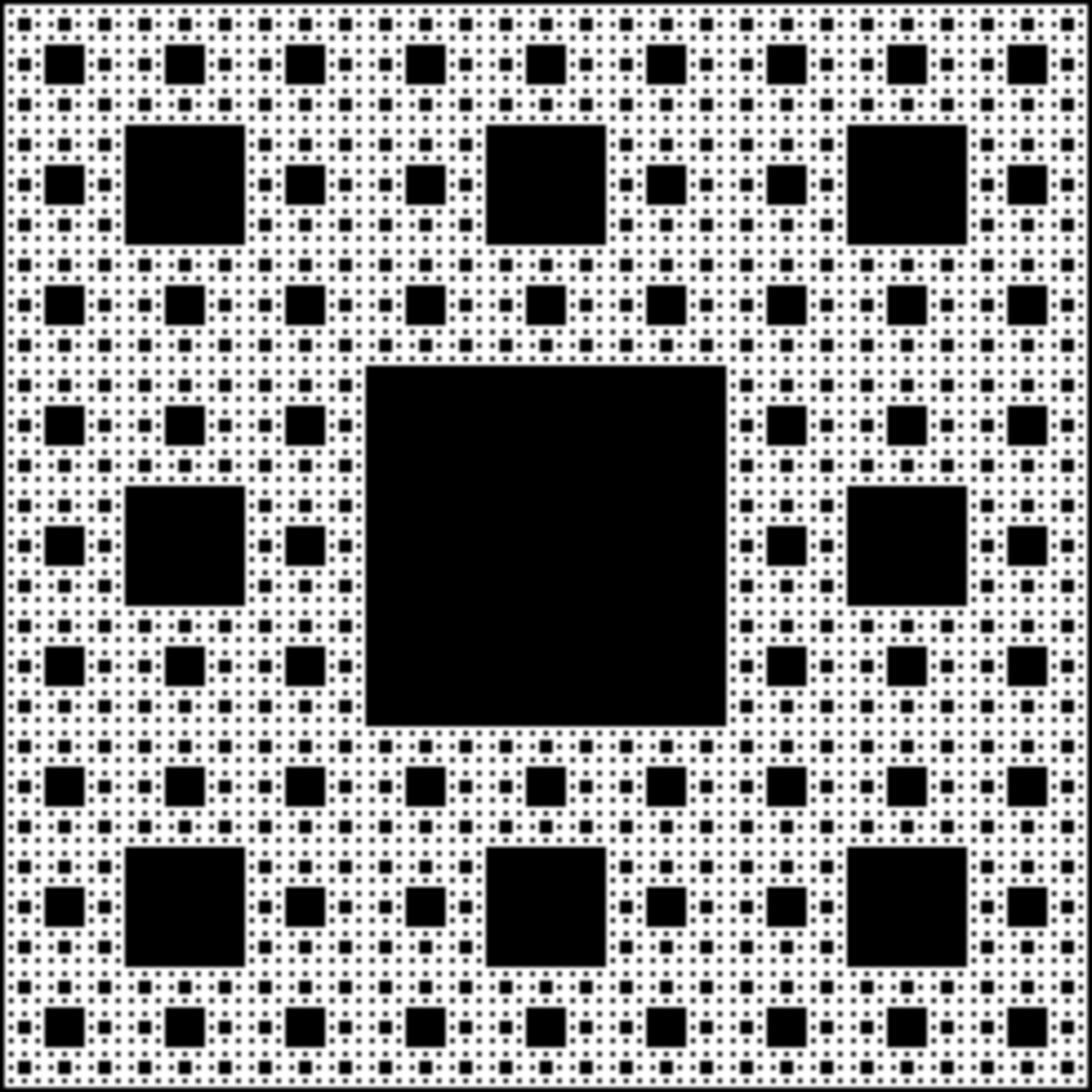

Des exemples de fractales sont les ensembles de Julia et de Mandelbrot, la fractale de Lyapunov, l'ensemble de Cantor, le tapis de Sierpinski, le triangle de Sierpinski, la courbe de Peano ou le flocon de Koch. Les fractales peuvent être des fractales déterministes ou stochastiques. Elles apparaissent souvent dans l'étude des systèmes chaotiques.

Les fractales peuvent être réparties en trois grandes catégories :

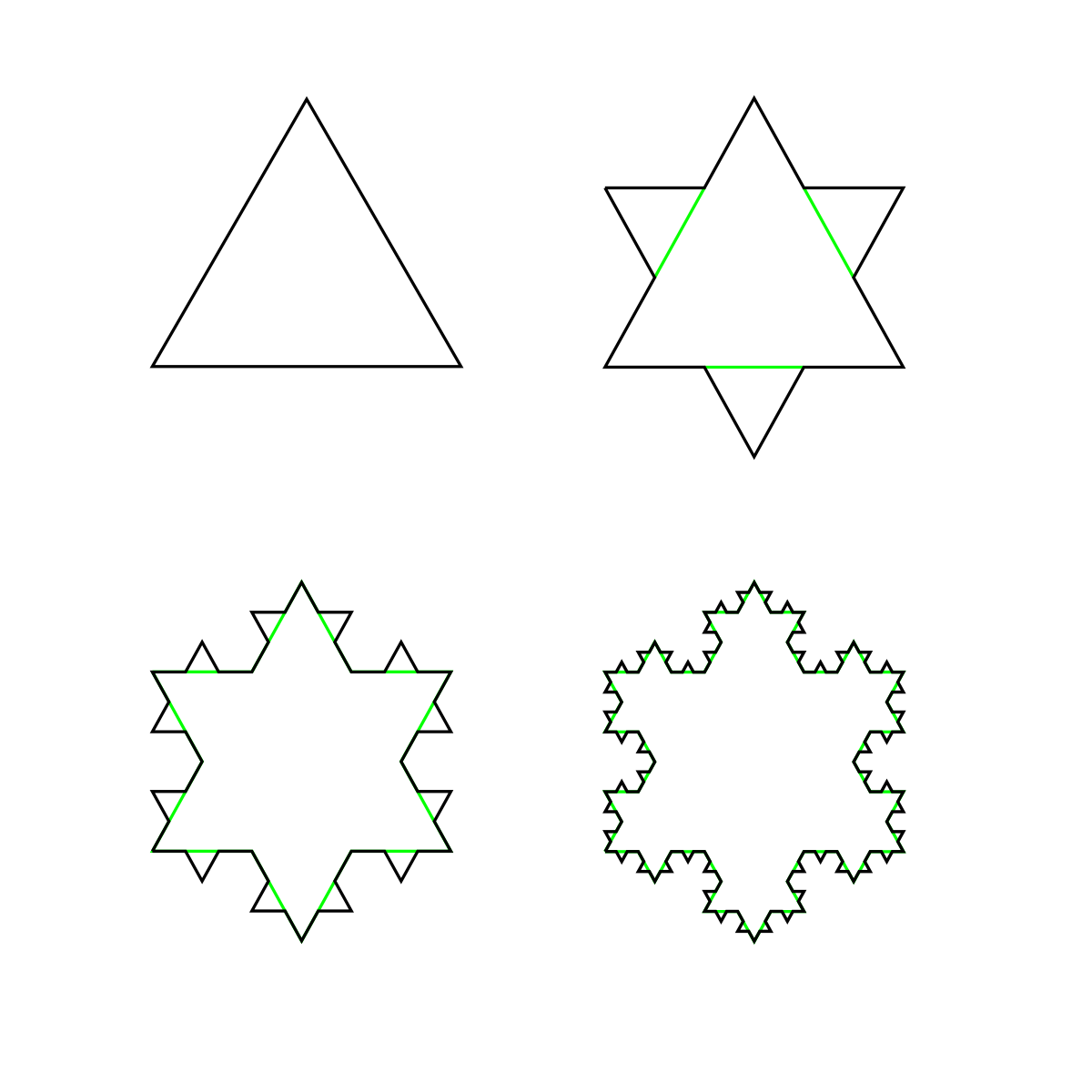

- Les système de fonctions itérées. Ceux-ci ont une règle de remplacement géométrique fixe (l'ensemble de Cantor, le tapis de Sierpinski, le triangle de Sierpinski, la courbe de Peano, le flocon de Koch) ;

- Les fractales définies par une relation de récurrence en chaque point dans un espace (tel que le plan complexe). Des exemples de ce type sont les ensembles de Mandelbrot et la fractale de Lyapunov ;

- Les fractales aléatoires, générées par des processus stochastiques et non déterministes, par exemples les paysages fractals.

De toutes ces fractales, seules celles construites par des systèmes itérés de fonctions affichent habituellement la propriété d'autosimilitude, signifiant que leur complexité est invariante par changement d'échelle.

Les fractales aléatoires sont les plus utilisées dans la pratique, et peuvent servir à décrire de nombreux objets extrêmement irréguliers du monde réel. Les exemples incluent des nuages, les montagnes, les turbulences de liquide, les lignes des côtes et les arbres. Les techniques fractales ont aussi été utilisées dans la compression d'image fractale, de même que dans beaucoup de disciplines scientifiques.

Dimension fractale

La dimension d'une ligne droite, d'un cercle et d'une courbe régulière est de 1. Une fois fixé une origine et un sens, chaque point de la courbe peut être déterminé par un nombre, qui définit la distance entre l'origine et le point. Le nombre est pris négativement s'il faut se déplacer dans le sens opposé à celui choisi au départ.

La dimension d'une figure simple dans le plan est de 2. Une fois un repère défini, chaque point de la figure peut être déterminé par deux nombres. La dimension d'un corps simple dans l'espace est de 3.

Une figure telle qu'une fractale n'est pas simple. Sa dimension n'est plus aussi facile à définir et n'est plus forcément entière. La dimension fractale, plus complexe, s'exprime à l'aide de la dimension de Hausdorff.

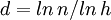

Quand la fractale est formée de réplications d'elle-même en plus petit, sa dimension fractale peut se calculer comme suit :

où la fractale de départ est formée de n exemplaires dont la taille a été réduite d'un facteur h (pour homothétie) et ln représente le logarithme néperien.

Par exemple, un côté du flocon de Koch est formé de n = 4 exemplaires de lui-même réduit d'un facteur h = 3. Sa dimension fractale vaut

Fractales dans la nature

Des fractales approximatives sont facilement observables dans la nature. Ces objets ont une structure autosimilaire sur une échelle étendue, mais finie : les nuages, les flocons de neige, les montagnes, les réseaux de rivières, le chou-fleur ou le brocoli, et les vaisseaux sanguins.

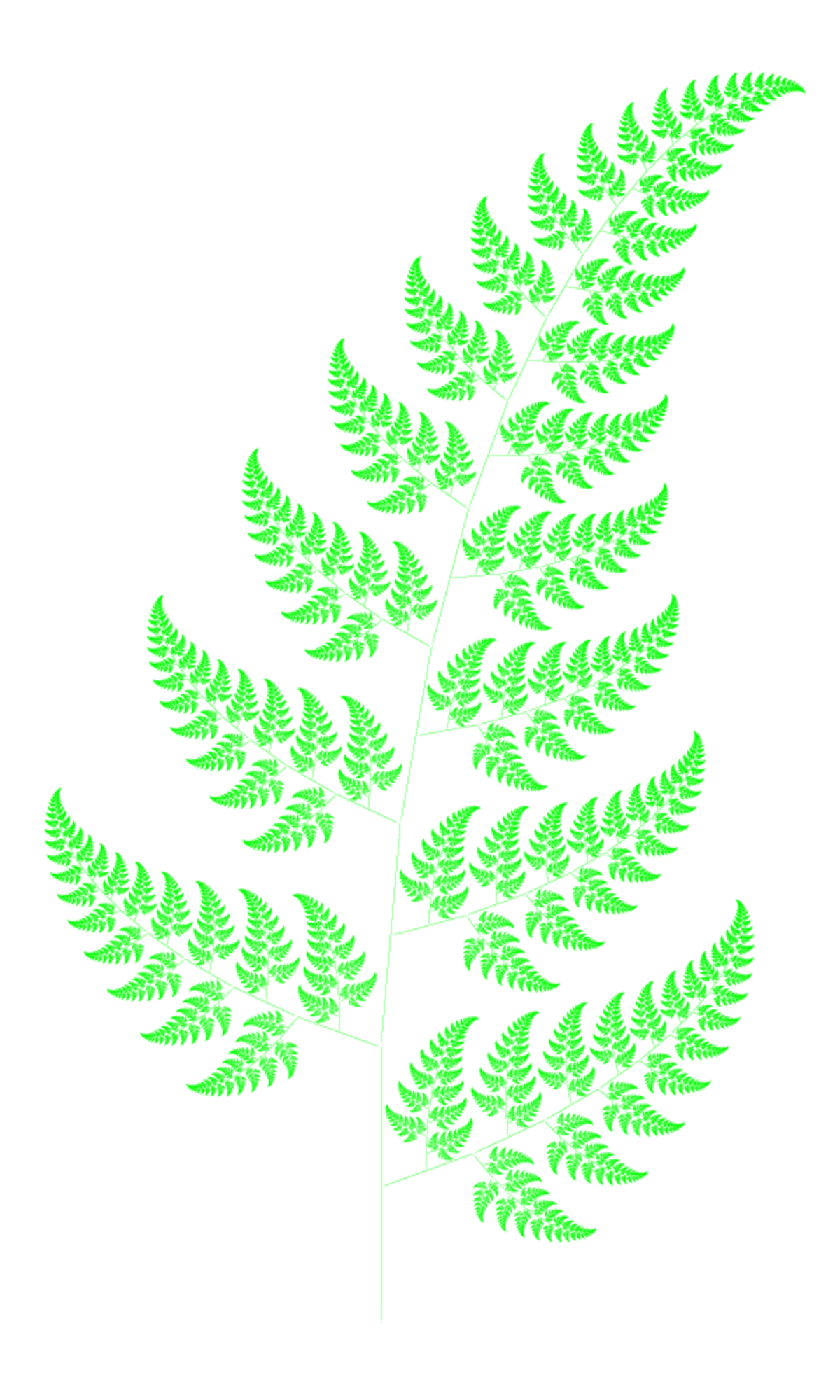

Les arbres et les fougères sont de nature fractale et peuvent êtres modélisés par ordinateur à l'aide d'un algorithme récursif. La nature récursive est évidente dans ces exemples - la branche d'un arbre ou la fronde d'une fougère sont des répliques miniatures de l'ensemble : pas identiques, mais de nature similaire.

La surface d'une montagne peut être modélisée sur ordinateur en utilisant une fractale : prenons un triangle dans un espace tridimensionnel dont nous connectons les milieux de chaque côté par des segments, il en résulte quatre triangles. Les points centraux sont ensuite déplacés aléatoirement vers le haut ou le bas, dans un rayon défini. La procédure est répétée, diminuant le rayon de moitié à chaque itération. La nature récursive de l'algorithme garantit que le tout est statistiquement similaire à chaque détail.

Enfin, certains astrophysiciens ont remarqué des similitudes dans la répartition de la matière dans l'Univers à six échelles différentes. Les effondrement successifs de nuages interstellaires, dus à la gravité, seraient à l'origine de cette structure (partiellement) fractale. Ce point de vue a donné naissance au modèle de l'univers fractal, décrivant un univers basé sur les fractales.

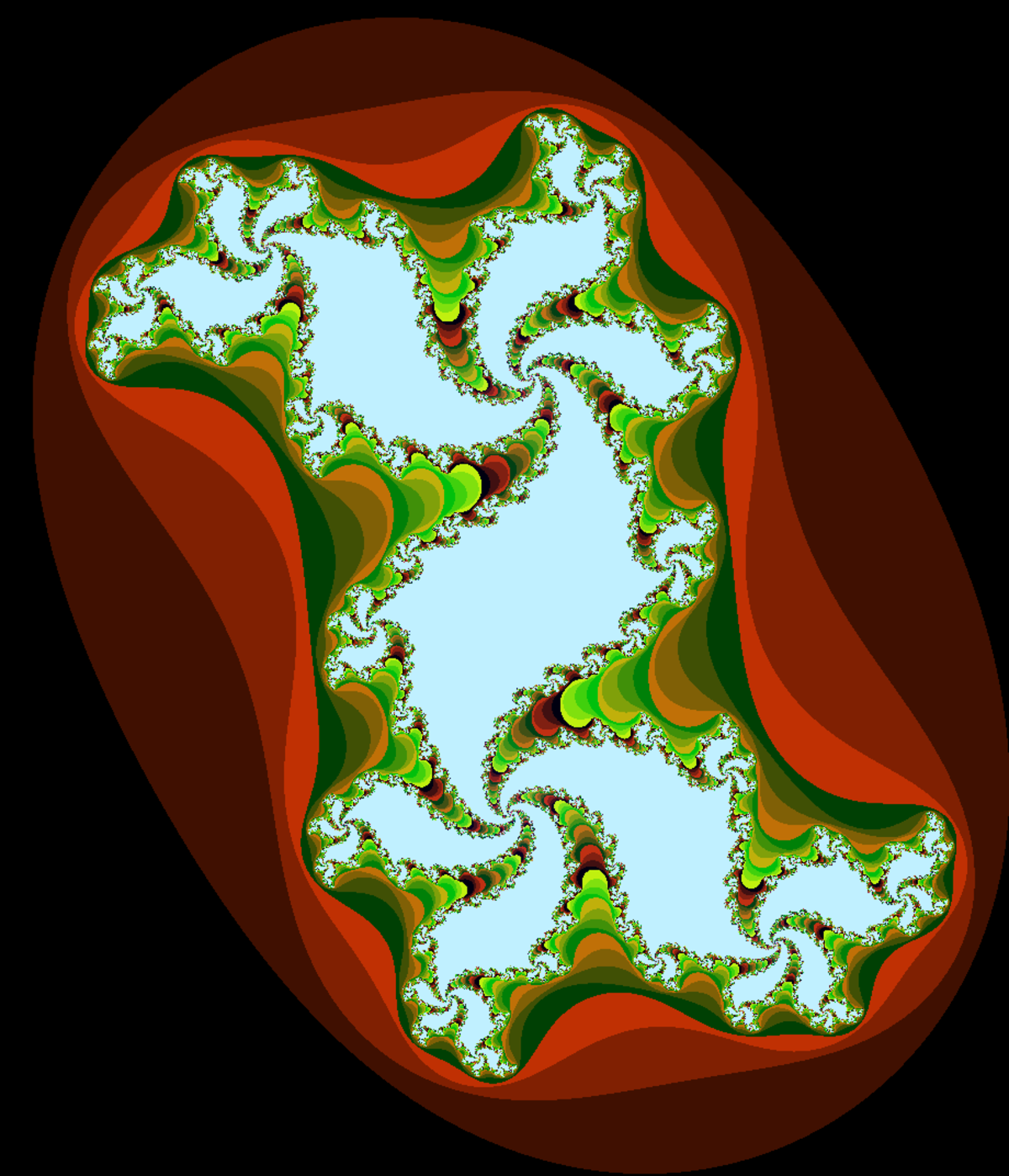

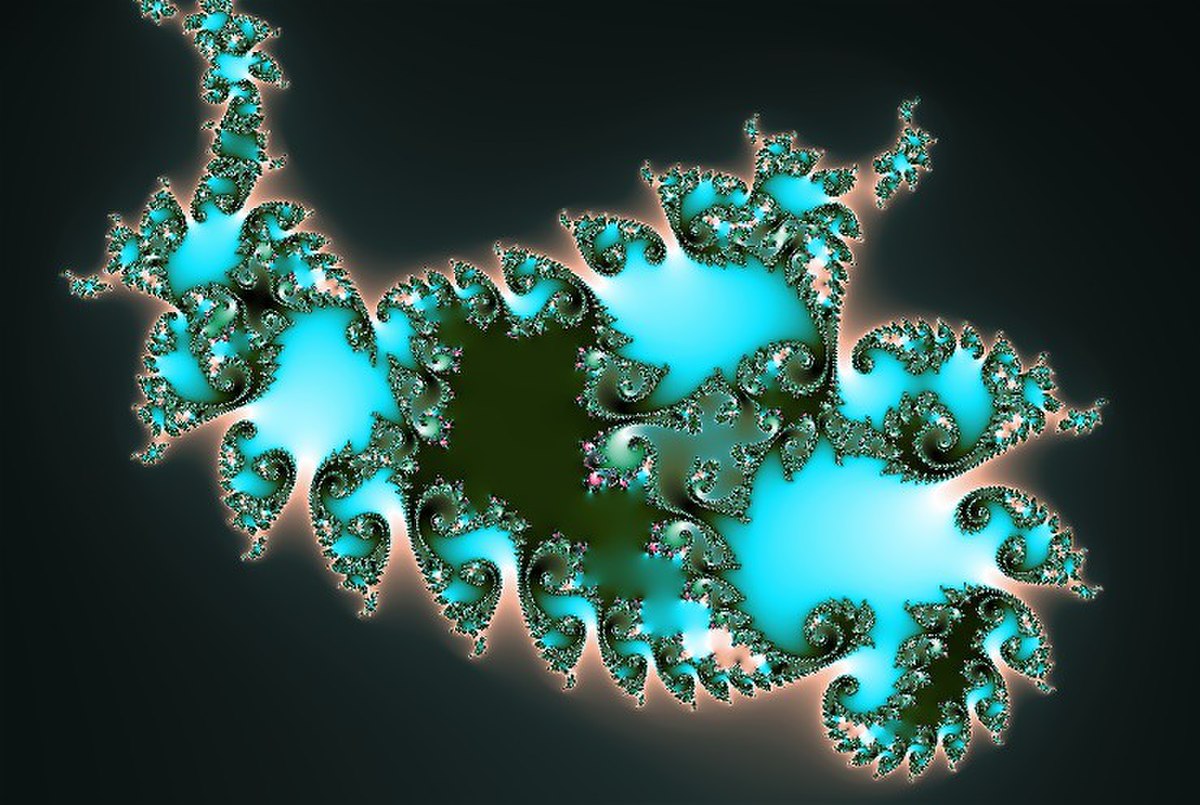

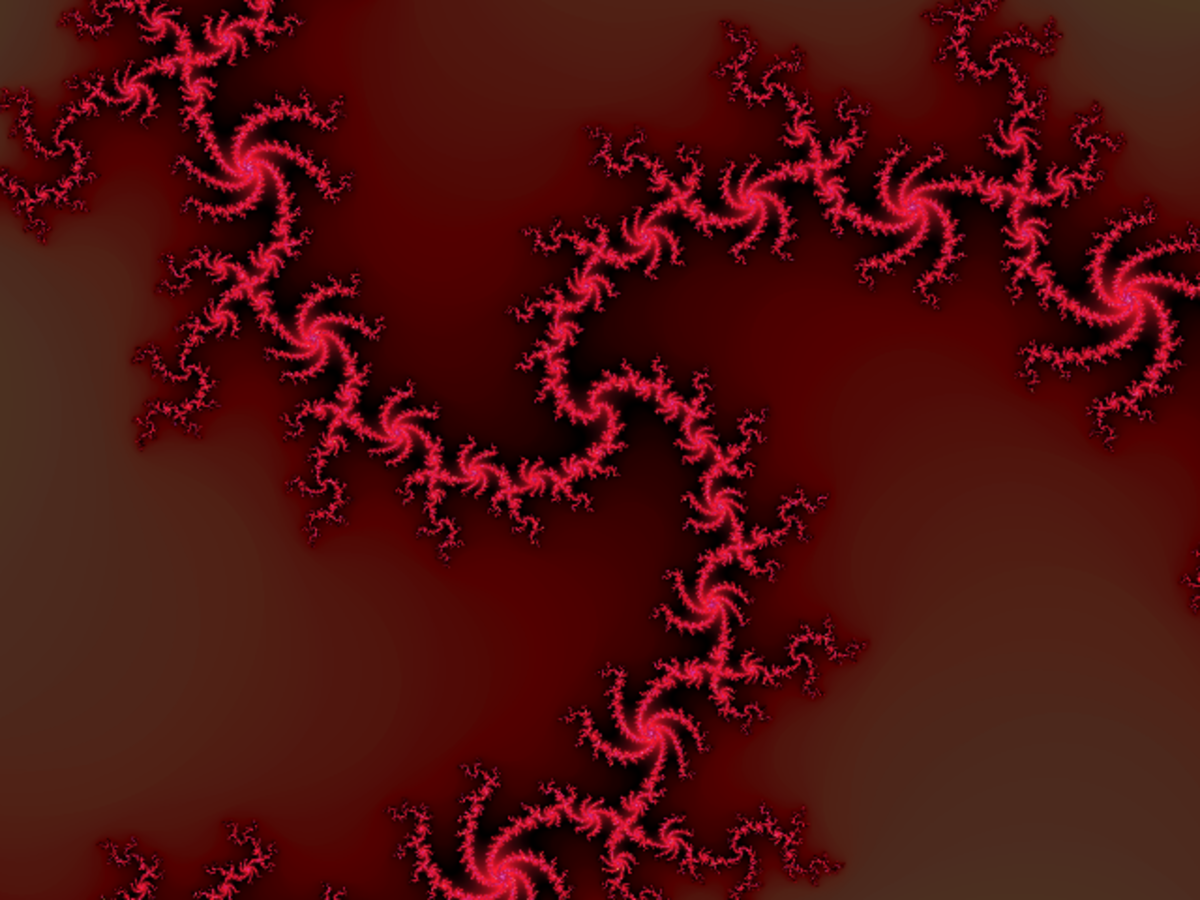

Galerie de photos

|

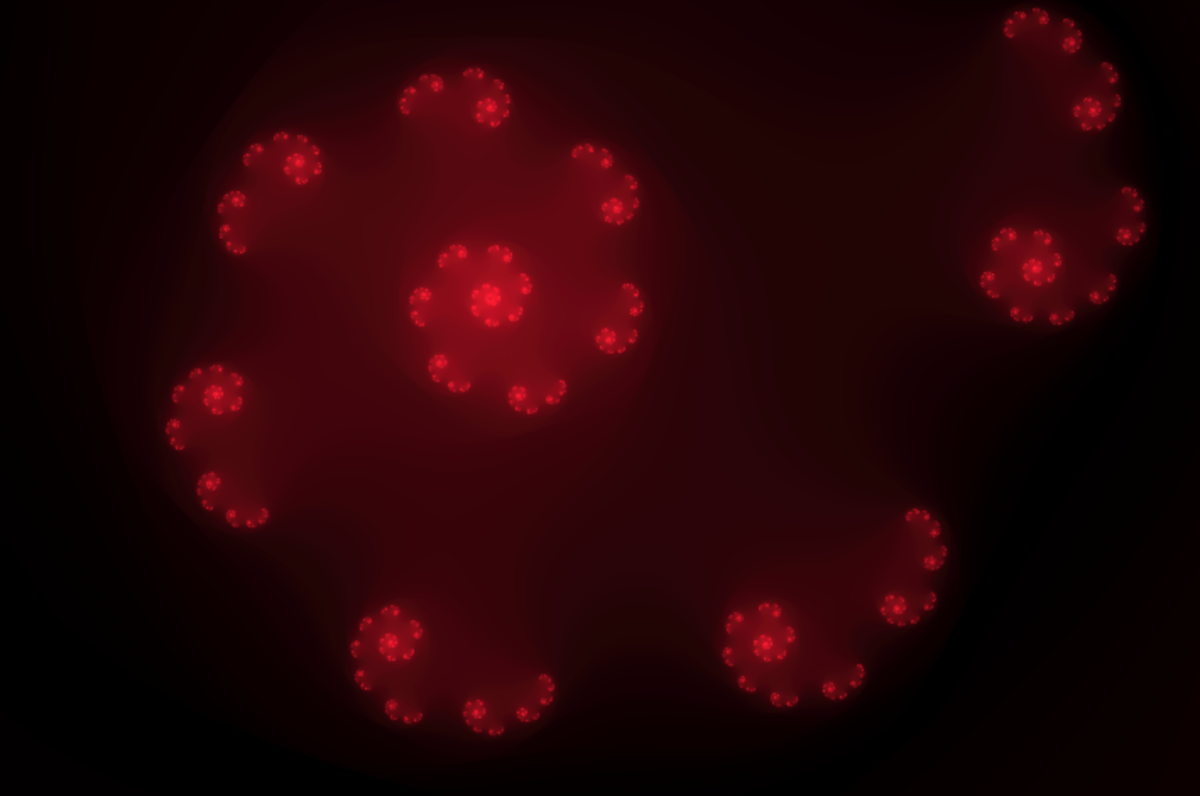

Poussière en spirale |

|||

|

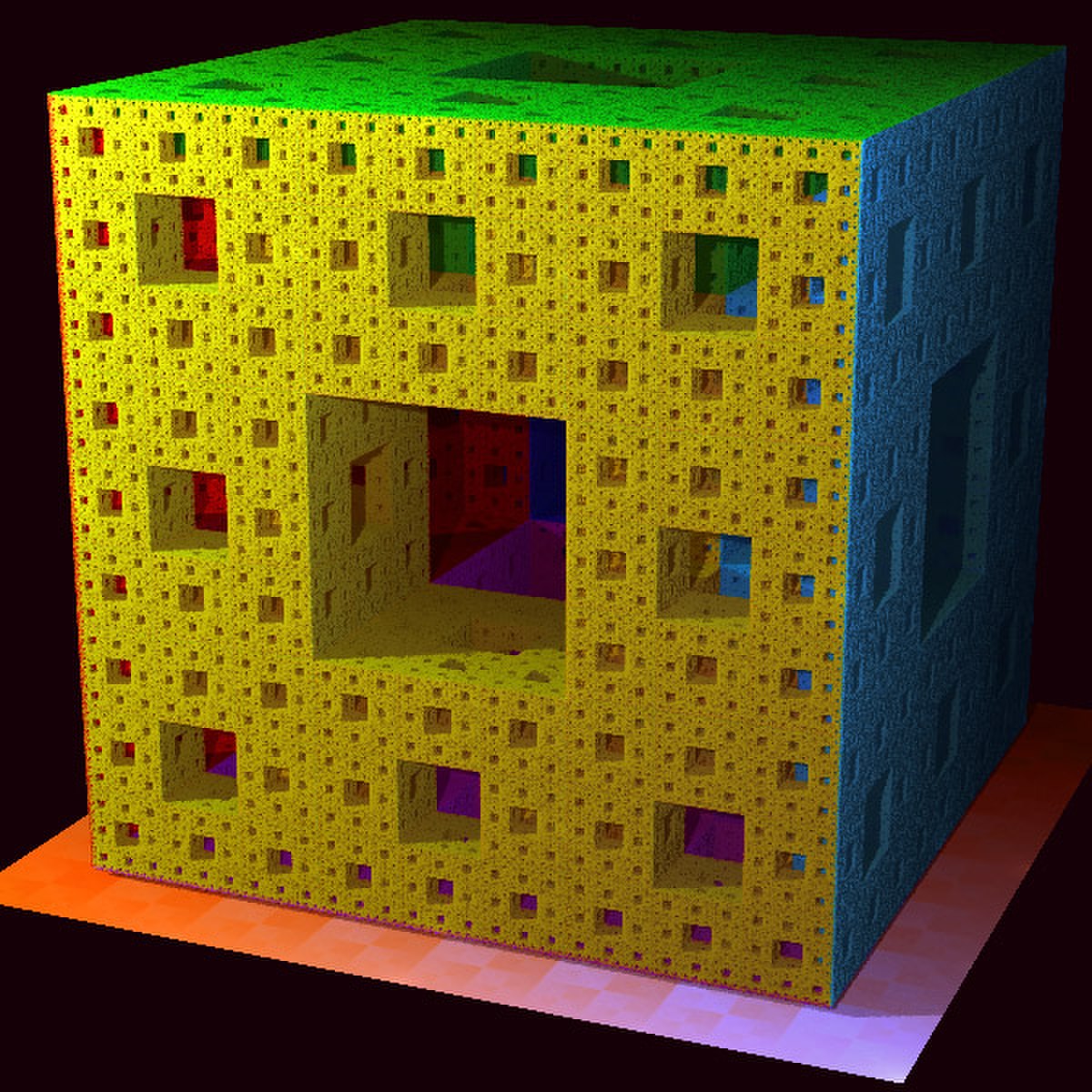

L'éponge de Menger |

|||