Motoneige - Définition

Une motoneige[1] (également appelée scooter des neiges en France) est un petit véhicule motorisé, tracté à l'aide d'une ou deux chenilles, et équipé de skis pour la direction. Inventée au Québec par Joseph-Armand Bombardier, elle s'est répandue dans le monde entier.

Son terrain de prédilection, comme son nom l'indique, est la neige ou la glace et elle ne nécessite ni route ni piste. Les motoneiges sont utilisées pour la randonnée dans les régions urbanisées du sud des pays nordiques. Elles ont pratiquement remplacé les traîneaux à chiens comme moyens de transport dans les territoires arctiques.

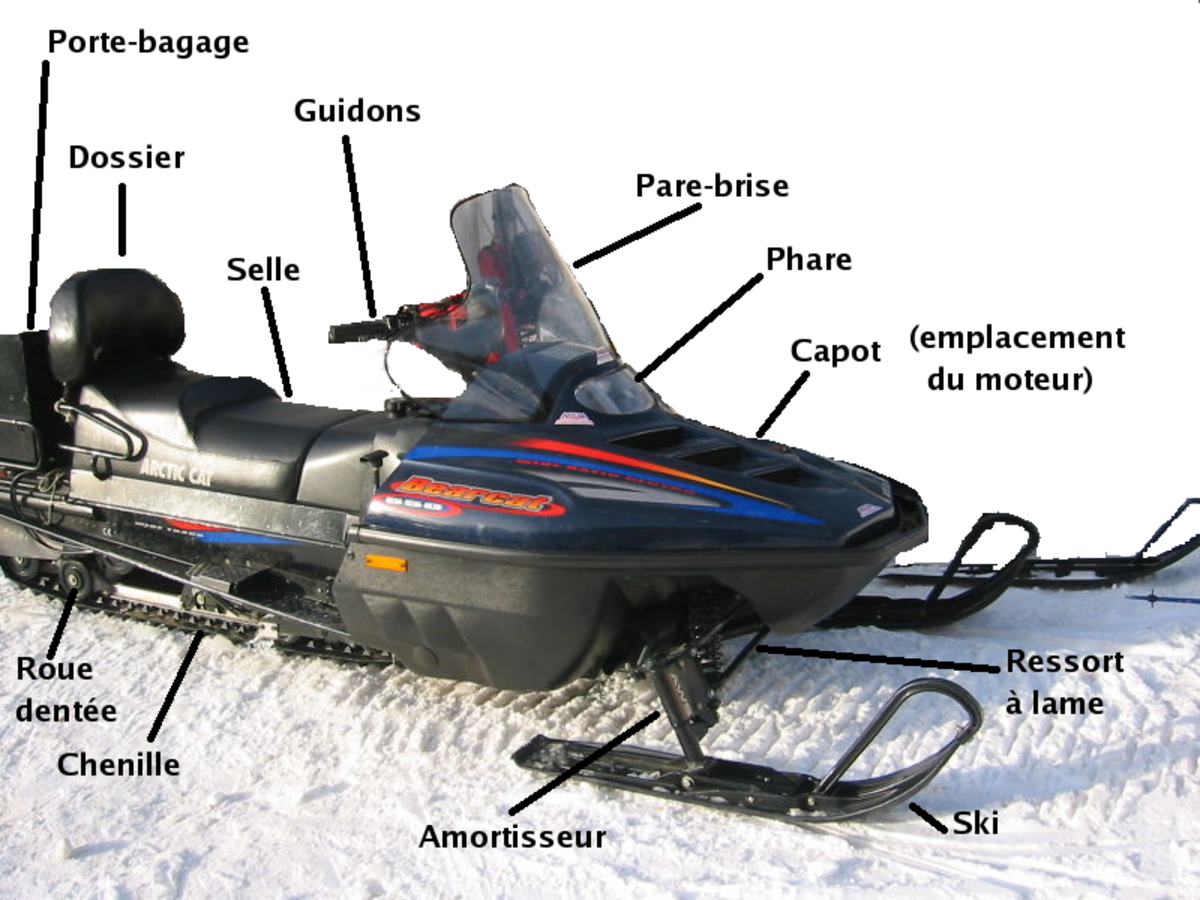

Description

La motoneige prend la forme d'un traîneau ayant des skis pour la direction, sous la partie avant, et une chenille comme système de propulsion sous la partie arrière. La plupart des motoneiges sont propulsées par des moteurs à deux temps refroidis à l'air. Mais avec l'augmentation de la cylindrée, ils sont de plus en plus remplacés par des moteurs à quatre temps refroidis à l'antigel, nettement moins polluants.

La cylindrée des moteurs, de un à trois cylindres, varie de 250 à 1500 centimètres cubes[3]. Les plus puissants sont utilisés pour les courses et peuvent atteindre 250 chevaux-vapeurs ou plus. La moyenne des modèles en 2007, selon les sites des différents constructeurs, se situe entre 600 et 1000 cc.

La transmission est normalement de type à embrayage centrifuge. Certains modèles sont dotés également d'une boîte d'engrenage permettant la marche arrière et parfois aussi de changer le rapport final de la transmission (surtout dans le cas de motoneiges conçues pour le travail). Sur certains modèles, la marche arrière est rendue possible électroniquement en inversant le sens de rotation du moteur.

Le système de freinage est généralement composé d'un frein à disque qui peut ralentir ou bloquer la rotation de la chenille selon le besoin. L'étrier est actionné soit mécaniquement (à l'aide d'un câble d'acier) ou hydrauliquement, comme c'est le cas sur la plupart des motocyclettes. Sur certains modèles, l'étrier de frein est refroidi par liquide. Le levier du frein est situé sur la poignée gauche du guidon et le levier d'accélérateur sur la poignée de droite.

La suspension est composée d'amortisseurs et ressorts à lame ou à boudins pour les skis. Les roues dentées de la chenille sont montées sur des ressorts et jambes de force qui absorbent les cahots. Les motoneiges plus coûteuses et celles de compétition ont des suspensions plus sophistiquées.

Histoire

Autoneige

Les premiers véhicules motorisés spécifiquement conçus pour la neige furent les autoneiges, de lourds véhicules à cabine fermée, des Ford Modèle T modifiées où le train roulant était remplacé par des skis et des chenilles. Bien qu'il ne fut pas le seul à y travailler, c'est Joseph-A. Landry[4] qui fait breveter l'invention en 1923, au Canada et aux États-Unis. Il avait transformé une automobile et fait le voyage de 40 kilomètres entre Mont-Joli et Rimouski avec son procédé. De 1924 à 1948, une centaine de véhicules de la même série sont produits, surtout pour l'industrie forestière.

Mais c'est Joseph-Armand Bombardier[5], de Valcourt au Québec, qui a eu l'ambition de faire de l'hiver une saison où il est aussi facile de se déplacer que pendant les trois autres saisons. Durant l'hiver 1936-1937[6],[5], il vend ses premières autoneiges B7 (B pour Bombardier et 7 pour sept passagers). Le B7 utilise son brevet du barbotin-chenille (29 juin 1937, brevet canadien no 367104[7]), un engrenage recouvert de caoutchouc et des chenilles sur les roues arrières. C'est ce système de traction partiellement en caoutchouc qui rend instantanément tous les véhicules de Bombardier hautement plus efficaces sur neige que tous les autres véhicules à chenilles de métal ayant pu être inventés à l'époque. Le B7 est un succès, mais ce n'est pas assez pour l'inventeur.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il produit de gros fourgons semi-chenillés à bandes de caoutchouc renforcées de lames d'acier pour les troupes[8] basés sur son B-12 (1942). Ils servent ensuite d'ambulances, d'autobus scolaires et de transport local en hiver en zone rurale au côté de la série des B (B-12 et B-18)[9]. L'avènement du déneigement des routes coupe drastiquement ce créneau de vente. Les Industries Bombardier se tournent alors vers le travail en forêt et produisent de grosses chenillettes de transport. Plus tard, on produit des véhicules qui servent à damer les pistes de ski et des petits comme chasse-neige de trottoir[10].

Motoneige

L'histoire de sa création est le fruit d’un long travail de recherche réunissant plusieurs inventeurs. Elle commence au tournant des années 1920-1930 par Carl Eliason qui construisit le motor toboggan[11]. Il s'agissait d'un traîneau muni d'un moteur qui entraînait, par chaîne, une courroie de toile comme système de traction. Quelques centaines seront fabriquées dont certaines achetées en 1942 par l’armée américaine mais qui ne verront pas le front européen[12]. Durant les années 1950, plusieurs constructeurs produisent des versions mini des autoneiges pour une ou deux personnes. Ce sont des véhicules lourds, mûs par des moteurs quatre cylindres et des chenilles. Le pionnier de la production industrielle de ces véhicules fut l'entreprise Polaris située à Roseau dans le Minnesota dont les véhicules furent surtout utilisés pour la livraison du courrier dans certaines zones rurales. Le Manitoba fut une terre de prédilections pour ces machines avec les Artic-Glider, Autoboggan, Bosak, Huski-Mobile et Leschasin. Ils sont assez performants dans la neige durcie par le vent des Prairies canadiennes et du Midwest américain mais ne peuvent avancer dans la neige molle et profonde de l'est du continent[12].

La motoneige telle qu'on la connaît fut développée par Bombardier à la fin des années 1950[13]. En effet, suite à la perte d'un fils que J.-Armand Bombardier n'avait pu amener à temps à l'hôpital en hiver, il rêvait d'équiper les gens des zones rurales de l'équivalent sur la neige d'une automobile individuelle. Il avait longtemps buté sur le fait que le poids des moteurs rendait l'autoneige individuelle difficilement réalisable. Mais après le développement de moteurs plus légers et grâce aussi à l'utilisation d'une chenille sans fin révolutionnaire conçue et brevetée par son fils Germain[7], il put en 1959 lancer sous le nom commercial de Ski-Doo sa nouvelle invention. Cette motoneige devait originellement s'appeler ski dog, mais le " g " mal imprimé dans le texte envoyé à la maison de publicité s'est transformé en " o " dans la campagne publicitaire.

Le véhicule trouve dès le début une clientèle auprès des missionnaires, des trappeurs, des prospecteurs, des arpenteurs et d'autres personnes appelées à se déplacer sur les neiges des régions isolées[13]. Mais le grand succès est auprès des sportifs et des amateurs de randonnée, un marché qui lui ouvrira les portes de la production de masse[13]. La popularité du Ski-Doo amène des compétiteurs dans le marché qui rivaliseront de développements techniques pour attirer les acheteurs. Une des plus curieuses motoneiges produites fut la Larven par Lenko de Östersund en Suède. Ce modèle produit des années 1960 à la fin des années 1980, était petit avec un moteur au centre du véhicule sur lequel le conducteur s'asseyait et qu'il conduisait avec des skis fixés aux pieds[14].

Production

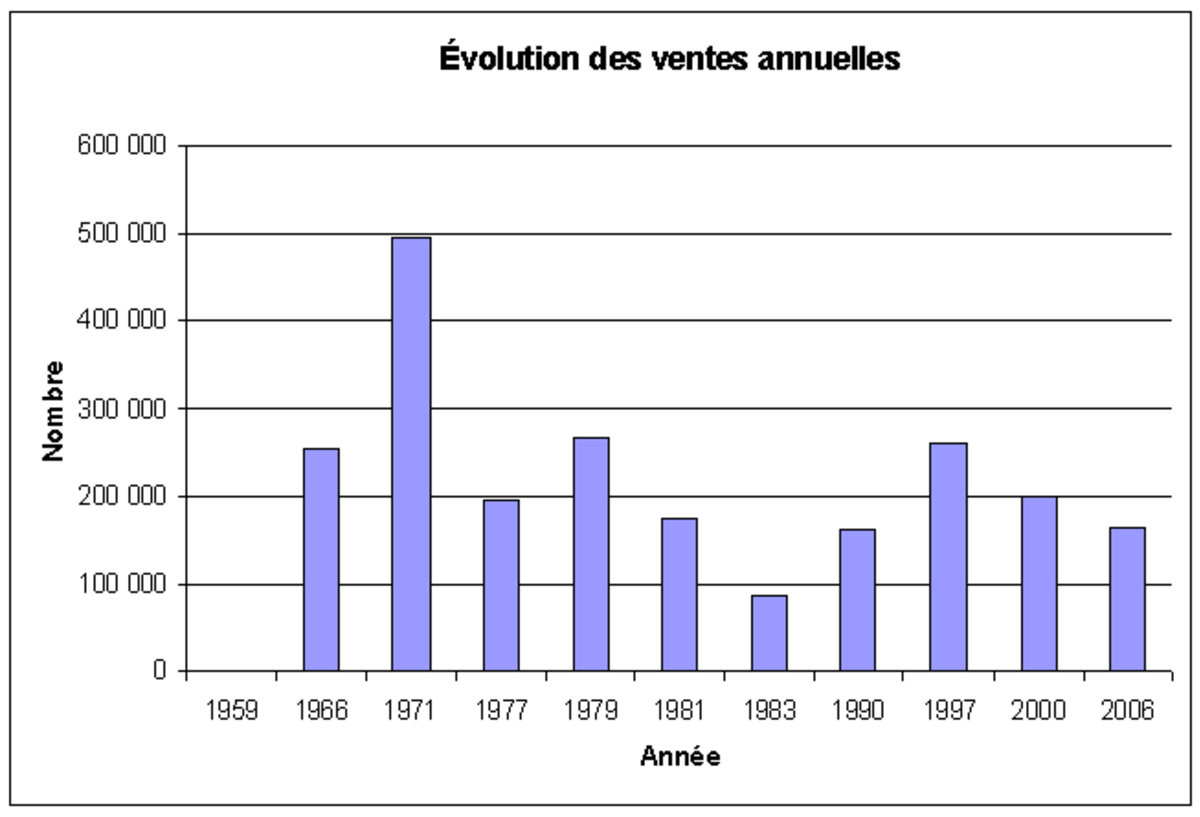

Le nombre de manufacturiers de motoneige a grandement varié depuis ses débuts. En 1959, Bombardier vend 225 unités[15] et l'engouement pour le Ski-Doo est rapide durant les années 1960, une période prospère où la classe moyenne migre vers les banlieues, découvre les loisirs et l'automobile. Plusieurs compagnies compétitrices se forment et des multinationales créent des divisions pour produire des motoneiges. En 1971, on compte 100 compagnies différentes qui vendent un record de 495 000 motoneiges[15]. Le premier choc pétrolier de 1973 porte un coup de massue à cet enthousiasme. La vente diminue de plus de la moitié pour n'être que de 195 000 en 1977 ; et le nombre de producteurs tombe à six[15]. La maturation du marché, les récessions économiques, le second choc pétrolier, les changements d'habitudes des consommateurs, les hivers plus doux et l'offre d'autres activités hivernales depuis lors, ont produit des hauts et des bas dans le nombre de motoneiges vendues. On ne compte plus maintenant que quatre manufacturiers importants[15],[16] :

- Arctic Cat de Thief River Falls au Minnesota ;

- Bombardier Produits récréatifs (BRP) de Valcourt, Québec ;

- Polaris Industries de Medina au Minnesota ;

- Yamaha Motor Corporation, dont la filiale de motoneiges est à Cypress en Californie.

En 2006, il s'est vendu 164 860 motoneiges à travers le monde, dont les trois quarts en Amérique du Nord[16]. La plupart du reste s'est vendu en Scandinavie. Les ventes des véhicules et des équipements connexes (casques, vêtements, remorques, etc.) ont rapporté 28,6 milliards de $US, donnant de l'emploi à 85 000 personnes dans la production, la vente et le service[16]. On compte plus de 2,5 millions de propriétaires enregistrés dans le monde avec les états américains du Michigan (374 522), du Minnesota (278 886) et du Wisconsin (215 758) ayant le plus de motoneigistes[16].

Utilisations

Quatre-vingts pourcent des motoneigistes utilisent les sentiers balisés pour faire de la randonnée. Vingt pourcent l'utilisent pour le travail, la chasse ou la pêche blanche[16]. La course et les expéditions sont d'autres utilisations populaires de ce véhicule des neiges.

Loisir

Les premières motoneiges sont achetées dans la région autour de Valcourt, soit celle de l'Estrie au Québec. Les ventes se répandent rapidement à toute la province, aux provinces environnantes comme l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ainsi qu'aux états américains du nord.

Conçu à l'origine pour le transport utilitaire, ce sont surtout les randonneurs qui l'achètent en grand nombre et dès le début des années 1960, les premiers clubs de motoneige se forment[17]. Ce sont d'abord des regroupements en général très peu structurés. Cependant, dès 1962, les premiers clubs avec charte et l'Association canadienne de l'autoneige (ACAN) sont créés[17]. En 1968, on assiste à la fondation du Conseil international de la motoneige (ISC) qui regroupe les fédérations de motoneigistes du Canada et des États-Unis[17].

Les premiers adeptes de la motoneige ont été séduits par la liberté de déplacement à travers champs et forêts mais bientôt les propriétaires riverains, surtout des fermiers, se plaignent des dégâts faits à leurs clôtures et terrains ainsi que du bruit. Les clubs et les fabricants de motoneiges commencent à promouvoir l'aménagement de sentiers spécialisés. Par exemple, en 1971, Bombardier lance l'Opération Sentiers de Ski-Doo en offrant des surfaceuses à prix de rabais[17]. Les clubs s'entendent donc avec les propriétaires intéressés pour obtenir des droits de passage moyennant des redevances et s'équipent pour entretenir les sentiers. Ils se financent en levant des péages sur les sentiers et dans plusieurs juridictions, reçoivent des redevances sur les droits d'immatriculations par les provinces et les États.

Éventuellement, un grand nombre des sentiers à travers le Canada et les États-Unis seront reliés entre eux pour former de véritables routes qui traversent ces pays d'Ouest en Est et du Nord au Sud. Le sentier trans-canadien date ainsi de 1998 mais fut précédé de nombreuses sections dans chacune des provinces et territoires. Il y a maintenant un total d'environ 400 000 kilomètres de sentiers en Amérique du Nord[16]. Plusieurs de ceux-ci empruntent la voie de lignes de chemins de fer désaffectés ce qui est un tracé idéal pour les pistes cyclables en été et pour la motoneige en hiver[17].

Les motoneigistes, comme les automobilistes, se classent en plusieurs sous groupes. Le plus grand nombre étant des promeneurs du dimanche mais on compte également des casse-cous, des collectionneurs et des adeptes de la modification. Ils sont un important agent économique pour plusieurs régions par leurs dépenses en équipement, en hébergement et en restauration. L'association des manufacturiers estime qu'une motoneige coûte en moyenne environ 9 000 $US (en 2006) et roule 1 600 kilomètres par saison. Son propriétaire dépense annuellement 4 000 $US pour ses sorties, dont 7 à 8 nuits à l'hôtel ou au motel[16].

Un grand nombre de motoneigistes vont parcourir de grandes distances avec leur motoneige, ou en louer une à destination, afin de découvrir de nouveaux paysages. Une des attractions de plus en plus populaire pour les touristes européens au Canada en hiver va être une randonnée à motoneige ou même une expédition de plusieurs jours pour découvrir une région. La même chose peut être dite des touristes allant en Scandinavie. La motoneige devient donc un outil de promotion touristique important.

Transport

Dans les zones isolées arctiques, la motoneige est devenue le moyen de transport numéro un en hiver. L'absence de route rend difficile l'accès d'un autre véhicule et sa rapidité a supplanté le traditionnel traîneau à chien dans bien des régions. Non seulement les Inuits et les Saami, mais également les prospecteurs et trappeurs les utilisent.

Dans les domaines skiables, on voit les pisteurs-secouristes (patrouilleurs de ski au Québec) et le personnel se déplacer sur ces véhicules très polyvalents qui peuvent affronter des pentes abruptes. On s'en sert notamment pour le transport des blessés, par traction des civières, et pour la recherche des skieurs perdus hors des pistes. De plus grosses motoneiges vont être utilisés par les hôtels, restaurants et refuges en montagne, autour des stations de ski, pour le transport des invités ainsi que comme moyen de faire visiter leurs installations. On peut leur atteler des remorques légères sur skis pour le ravitaillement des postes isolés dans la montagne. Entre autres, la compagnie Alpina fabrique en Italie des motoneiges à deux chenilles robustes spécialisées pour ce travail[18].

Il est devenu le moyen de locomotion dans les bases de recherche de l'Antarctique et des expéditions arctiques. À ce propos, l'Américain Ralph Plaisted, un vendeur d'assurances du Minnesota, organisa la première expédition à atteindre le Pôle Nord par voie terrestre depuis Robert Peary (1909) et Frederick Cook (1908). En 1966, il obtint la permission du gouvernement canadien pour tenter d'atteindre le Pôle à partir de Eureka, Nunavut. En avril 1967, son expédition partit avec dix motoneiges Ski-Doo fournies par Bombardier mais ne put atteindre que 83º 50' Nord, soit à environ 600 kilomètres de son but, à cause des conditions météorologiques[19],[20].

L'année suivante, il tenta à nouveau sa chance avec de nouvelles motoneiges plus puissantes, des Ski-Doo SUPER Olympique 300 cc, ayant une traction améliorée grâce à l’insertion de crampons de fer à l’intérieur des chenilles de caoutchouc pour assurer une meilleure traction sur la glace. Plaisted est commandité par Bombardier, le réseau de télévision américain CBS, l'armée canadienne et plusieurs autres groupes d'intérêts canadiens et américains. Il choisit ses coéquipiers en fonction de leurs spécialités dont Gerry Pitzl (navigateur), Walt Pederson (ingénieur mécanique) et Jean-Luc Bombardier, neveu de Joseph-Armand Bombardier (technicien et éclaireur)[21].

Ils s'envolent de Montréal vers l'île de Ward Hunt[22], juste au nord de l'Île d'Ellesmere, soit un point plus au nord que son départ précédent. Ils partent donc sur les glaces de l'Océan Arctique le 7 mars 1968. Ils doivent affronter des froids extrêmes, des crêtes de glace de plus de 12 mètres de hauteur et des crevasses qu'ils doivent contourner. Ils arrivent finalement à leur but le 19 avril à 15 h, après un périple de 1 330 kilomètres. Un avion de la US Air Force les survole et confirme leur position. Plaisted affirme même que son expédition est vraiment la première à atteindre le Pôle Nord par la voie terrestre au vu des doutes sur la position atteinte lors des voyages de Perry et Cook.

Compétitions

Les premiers motoneigistes, veulent comparer leur adresse et se lancent des défis entre amis. Lorsque les premiers clubs de motoneiges se forment, on organise des courses au niveau local, de façon plutôt spontanée. La popularité de ses courses, et la forte compétition entre les très nombreux constructeurs, amène assez rapidement des compétitions nationales et internationales[23].

Dès le milieu des années 1960, les constructeurs les commanditent, produisent des modèles spécialement pour ces courses et parrainent des équipes. Tout cela afin d'augmenter leurs ventes. Il y a création de catégories selon la cylindrée et le type de courses : courses de vitesses, de cross, etc. Une réglementation apparaît pour la sécurité des participants en Amérique du Nord qui divise ceux-ci entre amateurs et professionnels[23]. Les champions deviennent aussi connus que les pilotes de Formule 1 en sport automobile.

La première crise du pétrole freine l'expansion du réseau de courses et leur nombre va se stabiliser. Les constructeurs se raréfient et les commanditaires diminuent mais les courses demeurent populaires. On voit le remplacement des équipes liées aux fabricants par des coureurs propriétaires qui doivent chercher des commanditaires au cours des années 1970 et 1980[23]. Les fabricants, quant à eux, trouvent encore ainsi dans les courses une base solide pour leurs activités de recherche et de développement mais sans avoir à investir autant d'argent. Les machines évoluent avec un plus grand aérodynamisme, un profil bas, des moteurs plus puissants et des améliorations techniques. Les années 1990 introduisent les sports extrêmes et la motoneige n'y échappe pas[23]. La vitesse devient le facteur dominant. Les motoneiges récentes peuvent atteindre des vitesses de 200 km/h. En compétition, les modèles préparés pour la course peuvent aller jusqu'à 260 km/h.

Types de course

Les courses d'hiver sont[24] :

- Course sur piste ovale : elle remonte au tout début lorsque les compétitions se déroulaient sur des lacs gelés. D'abord sur neige durcie, elle se fait depuis les années 1970 sur glace. La piste est d'environ 1 kilomètre et l'on doit faire un nombre déterminé de tours. La course sur piste ovale la plus connue est celle d’Eagle River dans le Wisconsin (États-Unis) ;

- Cross-country : elle date de la même époque et consiste en un parcours à travers bois et champs enneigés aménagé. La fiabilité est le facteur le plus important de ces compétitions. La plus connue est l’International 500 qui part de Saint Paul (Minnesota) (États-Unis) et se termine à Winnipeg (Manitoba, Canada) ;

- Course de montagne : comme son nom l'indique, le parcours se passe en terrain accidenté avec des montées et pentes raides, de la neige profonde, des zones de glace et le tout non aménagé. Les machines doivent être robustes, rapides, coller à la piste et la technique du pilote est très importante. Le championnat mondial se déroule à Jackson Hole dans le Wyoming (États-Unis) ;

- Course d’accélération : sur une piste droite d'une longueur déterminée de neige durcie ou de glace, le pilote doit faire le temps le plus rapide, en partant du repos. Les moteurs y atteignent plus de 1 000 centimètres cubes et 230 chevaux-vapeur. Les plus connues sont le World Series of Ice Drags et la Minocqua Ice Drags ;

- Course de relais : ce type s’apparente à un raid automobile. On peut parcourir par étapes des milliers de kilomètres sur un parcours non aménagé en pleine nature. L’une des plus prestigieuses est la course Harricana (" long chemin " en algonquin), au Québec. Il s’agit d’un raid de plus de 2 000 kilomètres. L’idée fut lancée en 1988 par le Français Nicolas Hulot et son compatriote René Metge, l’un des gagnants du Paris-Dakar. Le premier Harricana eut lieu en 1990 et se déroulait de Montréal à Radisson (Baie James) ;

- Course de snocross : c'est une course sur piste ayant des obstacles, des sauts et des virages serrés. Similaire au motocross, elle est devenue très populaire. La plus importante course de snocross est la X-Games qui a lieu à différents endroits chaque année.

Il existe aussi des courses hors saison sur d'autres types de terrains[25], notamment gazon et asphalte, ainsi que des compétitions de sauts au-dessus d'obstacles. On note également des compétitions de distance sur plan d'eau avec une prise d'élan initiale sur la terre ferme ; dans ce cas les skis sont remplacés par un contre-plaqué. Toutes ces compétitions sont en général des spectacles plutôt que des sports mais sont populaires[25].

Un des grands rassemblements de ce genre est celui du Hay Days de Minneapolis, dans le Minnesota, qui met en vedette des courses d'accélération sur gazon. La compétition Wisconsin Snowmobile Watercross & Summerfest de Granstburg (Wisconsin), qui met en vedette des professionnels et des semi-professionnels dans des courses de cross et d'accélération sur lac, peut cependant être considérée comme un sport[26].

Temple de la renommée

On retrouve plusieurs musées dédiés à la motoneige dont l'un en particulier axé sur le sport. Il s'agit du Snowmobile Hall of Fame and Museum[27] (Temple de la renommée des courses de motoneige) de Saint-Germain au Wisconsin. On y retrouve une collection de machines de course et autres objets de collection reliés à ce sport. On y voit également une galerie de photos des champions, dont Gilles Villeneuve qui deviendra un célèbre coureur de Formule 1.

Motoneige dans les arts

Plusieurs films ont utilisé des motoneiges dans des scènes d'action, citons :

- Les films de James Bond :

- Meurs un autre jour où on retrouve un Ski-Doo MX Z-REV[28] ;

- Dangereusement vôtre où il enfourche une motoneige lors du pré-générique ;

- Rien que pour vos yeux dans une poursuite à Cortina d'Ampezzo ;

- 58 Minutes pour vivre, de la série Die Hard, avec Bruce Willis ;

- Le film québécois Gina de Denys Arcand.

- Séries de films d'enthousiastes du hors-piste :

On retrouve la motoneige dans des jeux vidéo dont :

- Arctic Thunder : jeu sur PlayStation 2 (2001)[31] et XBox (2002)[32] (article en anglais Arctic Thunder) ;

- ESPN Winter X Games Snocross : jeu sur PlayStation 2 et XBox (2002)[33] ;

- Polaris SnoCross : un jeu sur Nintendo 64 (2000)[34] (article en anglais Polaris SnoCross) ;

- Ski-Doo: X-Team Racing : un jeu sur PC (2001)[35] ;

- Sled Storm : un jeu sur Playstation (1999) et sur PlayStation 2 (2002) de course en motoneige[36],[37] ;

- SnoCross Championship Racing : jeu sur PlayStation, Dreamcast et PC (SnoCross Extreme) (2001)[38] ;

- Snow Cross : sur PC (2001)[39] ;

- SnoCross 2 : jeu sur PlayStation 2 (2005 et en France 2007) et XBox (2006, inédit en France)[40] ;

- Whiteout : jeu sur PC, XBox et PlayStation 2 (2002 aux États-Unis et 2003 en France pour la version PlayStation 2)[41].

Jouets et autres miniatures

Il existe diverses miniatures utilisant la motoneige comme thème. Citons :

- divers trophées reliés aux courses de motoneiges ;

- la compagnie française de jeux de construction Meccano fabrique un ensemble qui permet de monter un scooter des neiges jouet à l'aide de pièces et de boulons[42] ;

- la compagnie Lego offre un ensemble similaire à monter avec des pièces détachées [43] ;

- des modèles miniatures de motoneiges de production et qui sont des jouets téléguidés[44].

Inconvénients

Pollution

Comme tout véhicule automobile à combustion interne, la motoneige rejette dans l'atmosphère des gaz qui augmentent la pollution, en particulier pour les utilisateurs qui se suivent. Comme la motocyclette, son niveau sonore peut être important. Les manufacturiers ont beaucoup travaillé à réduire ces facteurs. Ainsi le moteur à deux temps est de plus en plus remplacé par celui à quatre temps plus efficace et moins bruyant. Les motoneiges actuelles produisent par exemple 90% moins de bruit que celles des années 1960[16]. La réglementation oblige actuellement le niveau sonore à être au maximum de 78 décibels à 20 mètres du passage d'une motoneige[45]. Cependant, ce bruit a des effets cumulatif chez les utilisateurs et répétitif chez les riverains des pistes[46].

Les scientifiques notent des dommages causés par le tassement de la neige: imperméabilisation de la couche de surface qui cause des problèmes de ruissellement lors de pluies hivernales, plus grande conductivité thermique qui augmente la profondeur du gel sur les pistes et érosion printanière. Les effets sur les animaux sont plus difficiles à évaluer. Les études sont contradictoires à ce sujet, certains animaux se tiennent loin des sentiers, fuyant le bruit, et d'autres les utilisent pour leurs déplacements[45].

Les gouvernements réagissent lentement à ces problèmes face au lobby des utilisateurs et producteurs de motoneige. Le gouvernement canadien n'a ainsi émis des règlements qu'en janvier 2005 afin de diminuer les émissions polluantes[47]. Des chercheurs indépendants se penchent sur le problème comme dans le cas de l'automobile. Même des étudiants s'en mêlent comme ceux de l'École Polytechnique de l'Université de Montréal qui ont soumis un projet de quasiturbine pour améliorer les performances de la motoneige[47] et d'autres qui travaillent sur des motoneige plus écologiques[48],[49].

Comportements irrespectueux

Certains adeptes ont des comportements peu respectueux des autres et de la propriété des riverains des pistes. La vitesse excessive, la randonnée hors-sentiers qui endommage la végétation et le comportement agressif sont leurs caractéristiques. Excédés par leur comportement, certains ont pris des mesures pour faire cesser l'activité des sentiers dans leur secteur et pour faire interdire la motoneige dans les parcs de conservation. Ainsi en 2004, des propriétaires en bordure du sentier qui passe dans la région des Laurentides, au nord de Montréal, ont obtenu un arrêt de cour afin d'interdire l'accès aux motoneiges[50]. Dans une intervention inédite, le gouvernement du Québec a émis une loi spéciale pour redonner temporairement cet accès afin de ne pas perturber une activité économique importante dans la région et dans le reste du Québec[51].

Accidents

Comme pour l'automobile, chaque année amène son lot d'accidents mortels, surtout lors de collisions avec d'autres motoneiges ou avec des arbres. On peut citer le cas du Minnesota, où chaque année, environ dix personnes décèdent dans ce type d'accident. Un facteur fréquent dans ces accidents est l'alcool alors que certains motoneigistes ont tendance à croire que le fait d'être en congé et hors de la route les soustrait à l'éthique. En Saskatchewan, sur 25 décès relevés entre 1995 et 1999, 21 étaient liés à l'alcool[52].

Les pistes passent à l'occasion sur des lacs ou des cours d'eau gelés et il arrive que l'épaisseur de la glace ne soit pas suffisante pour supporter le poids des engins à cause d'un redoux. On recense donc des cas de noyades parmi les conducteurs. Les motoneigistes qui pratiquent le hors-pistes peuvent également être impliqués dans des accidents.

Règlementation

Les règles régissant l'utilisation des motoneiges ont évolué avec l'accroissement de l'usage et selon les juridictions. Au Canada[53] et aux États-Unis[54], les règles routières sont du ressort des provinces et états ce qui crée une disparité lorsqu'on passe les frontières entre ceux-ci. En Scandinavie, chaque pays a sa réglementation. Les endroits qui ont le plus de motoneigistes tendent à avoir les lois les plus restrictives[55].

Les règles de la route s'appliquent aux sentiers que des policiers patrouillent. Elles portent sur l'âge, l'immatriculation, les droits payés pour l'utilisation des sentiers, les assurances, les limites de vitesses et les accessoires de sécurité. En général et aux États-Unis à l'est du continent et autour du Mid-West, il faut au moins avoir 14 ans pour conduire une motoneige et suivre un cours pour obtenir le permis mais certaines juridictions exigent un âge minimum de 16 ans. Il est également nécessaire d'y être assuré contre la collision et pour la responsabilité civile à des niveaux qui varient et porter le casque de sécurité. Des frais d'utilisation pour les pistes sont inclus ou non dans l'immatriculation.

Dans le Grand-Nord, comme au Yukon, il n'y a pas d'âge minimum, de permis, d'immatriculation, d'assurances ou de port obligatoire du casque car on considère la motoneige comme un moyen de transport essentiel dans ces zones éloignées. Dans l'ouest du continent nord-américain, les règles sont quelque part entre ces deux extrêmes selon l'usage de la motoneige et la mentalité qui y est en général plus libertaire.

Bibliographie

- (fr) Pierre Pellerin, Histoire de la motoneige, Édition de l'Homme, 2005, 600 pages, (ISBN 2761921534)

- (fr) Eric Descarries, " Autoneiges Bombardier : des patenteux perpétuent la tradition ", article dans le journal La Presse, lundi 13 mars 2006

- (en) Larry MacDonald, The Bombardier story : planes, trains, and snowmobiles., éditeur John Wiley and Sons (Toronto), 336 pages, 2001, (ISBN 0470831960) ou (ISBN 978-0470831960)