Saison - Définition

La saison est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de la température. D'une durée d'environ trois mois (voir le tableau Solstice et Équinoxe ci-dessous), la saison joue un rôle déterminant sur l'état de la végétation qui dépend essentiellement de facteurs climatiques. L'expression: fruits et légumes de saison illustrent parfaitement l'influence de la saison sur l'état de la végétation.

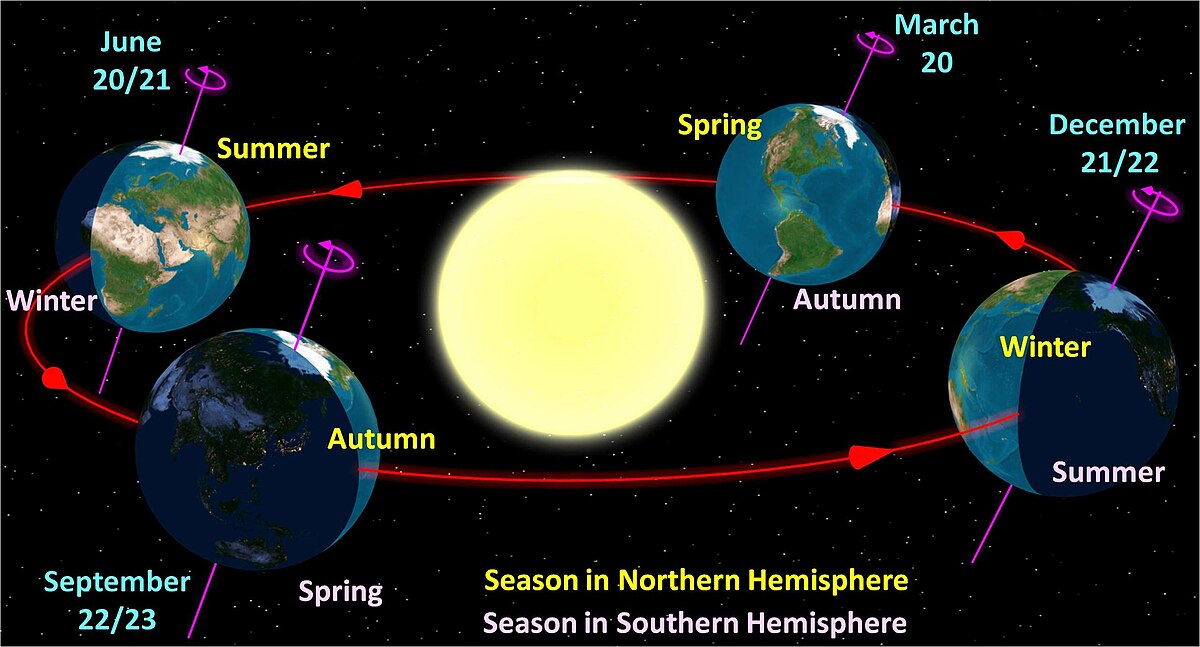

D'un point de vue astronomique, une saison correspond à l'intervalle de temps que la terre occupe sur une portion de l'espace lors de sa gravitation autour du soleil. C'est l'inclinaison de l'axe des pôles, combinée à la rotation de la terre autour du soleil, qui fait qu'il se produit une alternance des saisons. Elles correspondent aux périodes qui séparent le passage de la Terre à certains points de son orbite ou, réciproquement, du Soleil à certains points de la sphère céleste, et que la mécanique céleste désigne par les équinoxes et les solstices.

Ainsi, dans les zones de climat tempéré, les saisons astronomiques correspondent grossièrement à quatre phases d'évolution du climat dans l'année : printemps, été, automne, hiver. Dans les zones de climat tropical, on parle également de saisons mais dans le sens de saison des pluies et de saison sèche.

Variations climatiques et mécanique céleste

Les variations climatiques saisonnières sont créées par un double facteur : d'une part la révolution de la Terre autour du Soleil, et d'autre part l'inclinaison de l'axe nord-sud de rotation journalière de la Terre par rapport au plan de son orbite autour du Soleil (écliptique).

En fonction de la position de la Terre par rapport au Soleil sur son orbite, la zone qui reçoit les rayons du Soleil de façon perpendiculaire se modifie donc. Plus les rayons arrivent proches de la perpendiculaire (c’est-à-dire plus le Soleil est proche du zénith), plus il fait chaud.

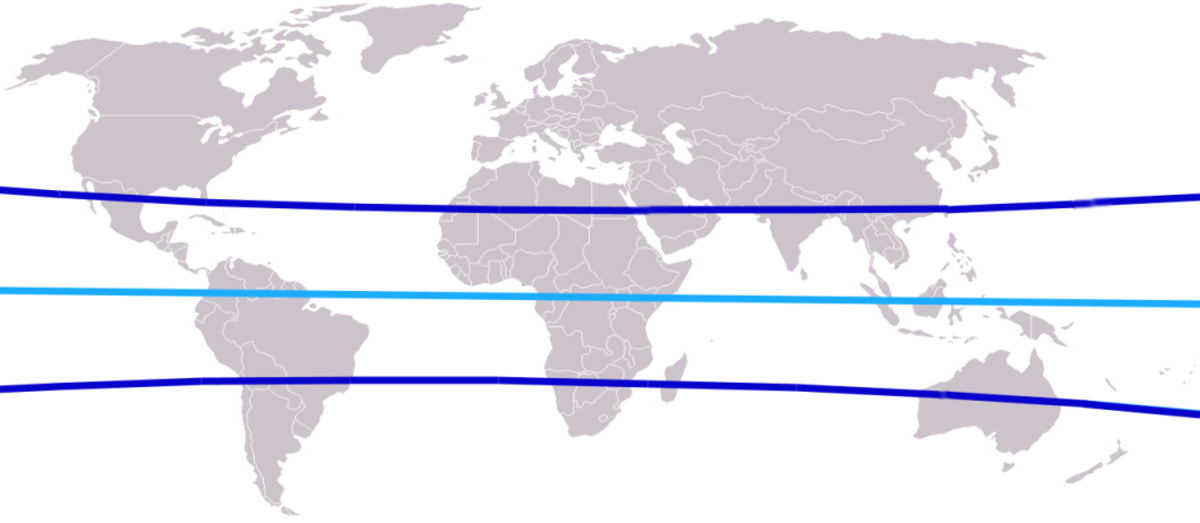

Pour un observateur terrestre, tout au long de l'année, le Soleil, bien que fixe, semble osciller autour de l'équateur, de sorte qu'il éclaire perpendiculairement et successivement, comme l'indique la tabelle située ci-dessous :

- l'équateur, vers le 20 ou 21 mars, à l'équinoxe de printemps (hémisphère nord) ou d'automne (hémisphère sud) ;

- le tropique du Nord, vers le 20 ou 21 juin, au solstice d'été (hémisphère nord) ou d'hiver (hémisphère sud) ;

- l'équateur, de nouveau, vers le 22 ou 23 septembre, à l'équinoxe d'automne (hémisphère nord) ou de printemps (hémisphère sud) ;

- le tropique du Sud, vers le 21 ou 22 décembre, au solstice d'hiver (hémisphère nord) ou d'été (hémisphère sud).

Les noms des saisons et les variations climatiques sont donc inversés dans les deux hémisphères.

| Date et heure (UTC) des solstices et des équinoxes | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Année | Équinoxe de mars |

Solstice de juin |

Équinoxe de sept. |

Solstice de déc. |

||||

| jour | heure | jour | heure | jour | heure | jour | heure | |

| 2002 | 20 | 19:16 | 21 | 13:24 | 23 | 04:55 | 22 | 01:14 |

| 2003 | 21 | 01:00 | 21 | 19:10 | 23 | 10:47 | 22 | 07:04 |

| 2004 | 20 | 06:49 | 21 | 00:57 | 22 | 16:30 | 21 | 12:42 |

| 2005 | 20 | 12:33 | 21 | 06:46 | 22 | 22:23 | 21 | 18:35 |

| 2006 | 20 | 18:26 | 21 | 12:26 | 23 | 04:03 | 22 | 00:22 |

| 2007 | 21 | 00:07 | 21 | 18:06 | 23 | 09:51 | 22 | 06:08 |

| 2008 | 20 | 05:48 | 20 | 23:59 | 22 | 15:44 | 21 | 12:04 |

| 2009 | 20 | 11:44 | 21 | 05:45 | 22 | 21:18 | 21 | 17:47 |

| 2010 | 20 | 17:32 | 21 | 11:28 | 23 | 03:09 | 21 | 23:38 |

| 2011 | 20 | 23:21 | 21 | 17:16 | 23 | 09:04 | 22 | 05:30 |

| 2012 | 20 | 05:14 | 20 | 23:09 | 22 | 14:49 | 21 | 11:11 |

| 2013 | 20 | 11:02 | 21 | 05:04 | 22 | 20:44 | 21 | 17:11 |

| 2014 | 20 | 16:57 | 21 | 10:51 | 23 | 02:29 | 21 | 23:03 |

Selon une idée reçue assez courante, les saisons dépendraient de la distance Terre-Soleil, la Terre étant plus proche du Soleil en été qu'en hiver. Cette idée est fausse, car elle n'explique ni les variations de la durée du jour, ni l'inversion des saisons entre les hémisphères austral et boréal.

La distance moyenne Terre-Soleil est de 150 millions de km avec une variation annuelle de + ou - 2,5 millions de km (soit 1,6 %). Actuellement, la Terre est au plus proche du Soleil (périhélie) vers le 3 janvier, soit aux alentours du solstice d'hiver (hémisphère nord) et au plus loin (aphélie) vers le 4 juillet, soit peu après le solstice d'été (hémisphère nord). C'était l'inverse il y a 12 900 ans, selon le cycle de précession des équinoxes.

De par la variation de la distance Terre-Soleil, les saisons devraient avoir un contraste plus grand dans l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère nord. Seulement, très souvent des effets locaux (proximité des océans, vents dominants…) viennent contredire cette prévision.

Cette variation a une autre conséquence, car la Terre se déplace plus vite autour du Soleil lorsqu'elle en est plus près[1]. De ce fait, la saison sur laquelle tombe le 3 janvier est la plus courte. Un calcul simple à partir de la table ci-dessous le démontre : 92 jours pour le printemps, 94 jours pour l'été, 90 jours pour l'automne, 89 jours pour l'hiver. C'est vrai pour les saisons de l'hémisphère nord, alors que pour le sud, c'est l'été qui est la saison la plus courte et l'hiver la plus longue.

L'effet de ce phénomène sur les différences de climat entre les deux hémisphères est une question intéressante, qui donne dans le cas de la Terre un résultat surprenant :

- La différence de température globale, qui serait d'environ 4°C entre le périhélie et l'aphélie avec une surface uniforme, est en fait étonnamment inversée ! C'est lorsque la Terre est au plus proche du Soleil qu'elle est le moins chaude !

Ceci dû principalement au déséquilibre du rapport terre/océan entre les 2 hémisphères : l'hémisphère sud étant à 90 % marin. Le phénomène de l'inertie thermique élevée des océans (effet de la capacité thermique élevée de l'eau) dominerait les autres effets (ex : albédo différent). - La température globale intégrée de la Terre serait ainsi plus élevée à l'aphélie de 2,3°C[2].

Autre exemple :

- Avec une surface plus uniforme (albédo, inertie thermique), la forte excentricité de l'orbite de la planète Mars impose des différences de température globale de plus de 20°C, entre l'aphélie et le périhélie de cette planète.

Saison astronomique et calendrier

Dans la tradition européenne, le début des saisons est défini par les solstices et les équinoxes dans l'hémisphère nord : le printemps débute à l'équinoxe de mars (vers le 21 mars), l'été au solstice de juin (vers le 22 juin), l'automne à l'équinoxe de septembre (vers le 23 septembre), l'hiver au solstice de décembre (vers le 21 décembre). Dans cette tradition, le jour le plus long et ayant la plus forte incidence des rayons du soleil est considéré comme le début de l'été. Ce fait tient compte d'une réalité : le 21 avril, il peut encore geler et le 23 août, il y a encore des canicules : pourtant l'insolation de ces deux jours est quasiment égale. En France, le jour en moyenne le plus chaud est vers le 28 juillet et le plus froid vers le 27 janvier. C'est l'inertie thermique qui induit un retard entre déclinaison du Soleil et température. Si on compare la Terre à une casserole sur une cuisinière, le solstice d'été (21 juin en France ou 21 décembre en Australie) correspond à une casserole relativement chaude sur une flamme réglée au maximum. Si on baisse juste un peu la flamme (ce qui correspond à la diminution progressive de la durée de l'ensoleillement au cours des mois d'été) la température continue quand même à augmenter.

Il en va autrement en Orient. Les solstices et les équinoxes sont considérés comme le milieu des saisons. Ainsi, le 21 juin étant le milieu de l'été et non le début, l'été commence donc vers le 6 mai, l'automne vers le 6 août, l'hiver vers le 6 novembre, le printemps vers le 6 février (qui marque la période du nouvel an chinois). Ceci est peut-être la conséquence d'un moindre retard thermique en climat continental qu'en climat océanique, où l'eau a un fort effet de tampon thermique.

Cette explication semble d'autant plus logique que la Russie admet une définition intermédiaire des saisons, à mi-chemin entre la conception européenne et la conception chinoise : printemps : 1er mars, été : 1er juin ; automne : 1er septembre ; hiver : 1er décembre.

La structure de l'année calendaire en quatre saisons ne s'applique pas partout ; elle est caractéristique des régions de la zone tempérée. En revanche, entre les deux tropiques par exemple, le Soleil est toujours suffisamment proche de la perpendiculaire pour que la différence de température entre été et hiver ne soit pas très marquée. Il n'y a alors souvent que deux " saisons " (au sens climatique) : une saison des pluies et une saison sèche, et le climat y est tropical (ou parfois désertique, selon la situation géographique).

Autres

Vocabulaire

- Dans la zone tempérée, on parle de saisons pleines (été, hiver), et de mi-saisons (printemps, automne).

- Une "marchande de 4 saisons" est une personne qui vend dans les rues sur une carriole, des fruits et légumes de saison.

Par exemple :

- - des choux et des oranges en hiver,

- - des salades et des cerises au printemps,

- - des aubergines et des melons en été,

- - des citrouilles et des nèfles en automne.

Fêtes et célébrations

Très schématiquement dans les différentes traditions boréales, depuis des millénaires, chaque nouvelle saison est marquée par une fête :

- Pâques pour le printemps,

- la Saint-Jean pour l'été,

- Halloween, Oktoberfest ou la Saint-Vincent pour l'automne,

- Noël pour l'hiver.

Ces fêtes avaient, dans le monde rural, une énorme importance tant sociale que religieuse. De nos jours, l'accent est plutôt mis sur leur aspect festif et/ou commercial.

Inspiration artistique

Les saisons ont depuis toujours inspiré les artistes comme les peintres, les compositeurs musicaux...

Les 4 saisons de Vivaldi sont un exemple.

Le cycle des saisons (oeuvre pour piano seul) par Tchaikovsky

Notes et références

- ↑ De façon générale, plus un corps en orbite est "bas", plus il tourne vite. Par exemple, Vénus, plus proche du Soleil que la Terre, en fait le tour en 7 mois ½ environ.

- ↑ Phillips, Tony, "The Distant Sun (Strange but True: the Sun is far away on the 4th of July)," Science@NASA, downloaded 24 June 2006