LGV Est européenne - Définition

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

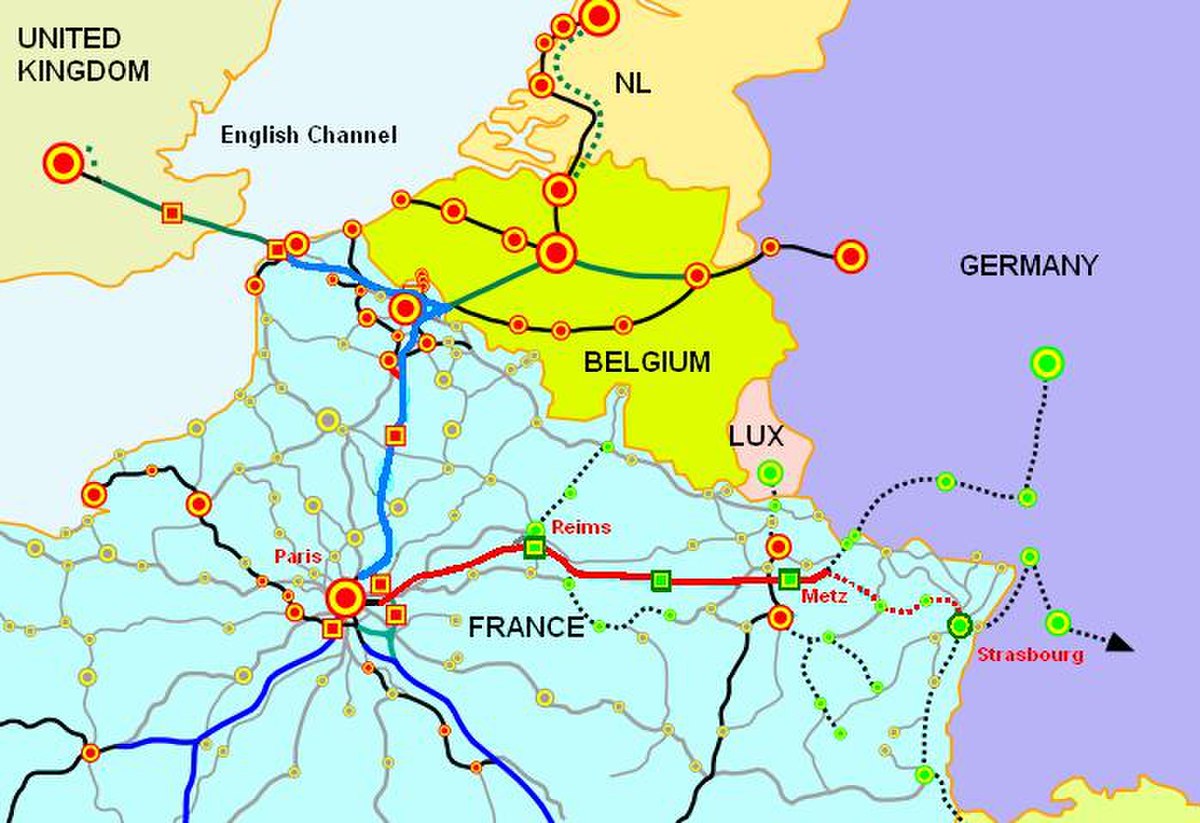

La LGV Est européenne, ou ligne nouvelle 6 (LN6), est une ligne à grande vitesse française, qui doit relier à terme Vaires-sur-Marne, dans la Seine-et-Marne, à Vendenheim dans le Bas-Rhin. Elle fait partie du projet plus large de Magistrale européenne, devant relier en 2015 Paris à Budapest[1].

Destiné à accélérer les relations entre d'une part Paris et les régions du nord, de l'ouest et du sud-ouest de la France, et d'autre part le nord-est de la France, l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg, le premier tronçon de 300 km a été mis en service le 10 juin 2007 entre Vaires-sur-Marne et Baudrecourt (Moselle).

Parcourue à 320 km/h, c'est la ligne ferroviaire possédant la vitesse commerciale la plus élevée au monde[2] avec la ligne à grande vitesse Méditerranée[3].

Historique

Naissance du projet

La LGV Est est directement issue d'un projet conçu à partir de 1985 avec la mise en place d'un groupe de travail présidé par Claude Rattier, ingénieur général des ponts et chaussées puis par Philippe Essig, ingénieur général. Le rapport de ce groupe de travail a servi de fondement aux études d'avant-projet sommaire conduites en 1992 et 1993[4].

Le projet initial des années 1980 prévoyait un axe franco-allemand de Paris à Munich. Mais le trafic attendu de bout en bout était assez faible, contrairement aux liaisons Paris-Lyon ou Paris-Bruxelles/Londres, et un tracé direct traversait le " désert français " de l'est de la France, loin de toute agglomération d'importance. Philippe Essig, ancien directeur général de la RATP puis président de la SNCF, présente en 1989 le tracé actuel et résout en même temps l'autre épineux problème : le financement.

Nouveau tracé, emportant adhésion et financement

Ce nouveau tracé, au prix d'un important infléchissement vers le nord, dessert Reims et Strasbourg et place la ville siège du parlement européen au centre de la ligne de portée européenne. Afin de ne pas froisser la susceptibilité de Nancy et Metz, villes d'une rivalité ancienne, et ne pas renouveler la problématique de l'autoroute A4 vingt ans auparavant, le tracé file directement vers Strasbourg, se situant à mi-chemin des deux agglomérations, avec une gare d'interconnexion prévue à mi-parcours (pour les relations province-province).

Ce tracé qui met enfin tout le monde d'accord permet de mettre à contribution les collectivités locales, une première en France pour une ligne à grande vitesse, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg, la ligne étant considérée comme une opération financière peu rentable par la SNCF à cause de prévisions de fréquentation insuffisantes, les villes desservies n'atteignant pas un seuil de population suffisant.

La complexité du montage financier explique le retard important pris par le projet : l'État refusant de verser plus de 25 Milliards de francs sous le gouvernement de Pierre Bérégovoy, et limitant ainsi le tracé à Baudrecourt, la région Alsace menace de ne plus verser sa part du financement.

Après de multiples tergiversations sous les divers gouvernements qui se sont succédés, tous tentant de limiter la facture finale, le tracé divisé en deux phases est finalement accepté par tous, sous réserve que des engagements soient pris afin que la seconde phase du projet soit rapidement réalisée [5].

Officialisation et lancement du projet

Le 1er avril 1992, sur avis du Conseil d'État, le projet est ajouté au schéma directeur des lignes à grande vitesse, en le classant parmi les projets prioritaires[4]. Le 22 mai, au sommet franco-allemand de La Rochelle, les deux États s'engagent à réaliser une ligne à grande vitesse reliant la France et l’Allemagne, comprenant une branche nord via Sarrebruck et Mannheim, et une branche sud via Strasbourg et Karlsruhe ; la même année, un protocole d'accord similaire est signé par les ministres des transports français et luxembourgeois à Metz[4]. Deux ans plus tard, le Conseil européen d'Essen retient la LGV Est comme projet prioritaire du réseau transeuropéen de transport[4].

L'enquête d'utilité publique, menée entre le 16 septembre et le 16 novembre 1994[4], conduit à la déclaration d'utilité publique du projet le 14 mai 1996, prévoyant une gare Lorraine d'interconnexion à Vandières (Meurthe-et-Moselle), située au croisement de la ligne et de l'axe ferroviaire Luxembourg - Metz - Nancy - Dijon.

Un protocole de réalisation et de financement est signé le 24 février 1998 entre l'État, RFF, la SNCF et les collectivités territoriales[4]. La convention de financement de la première partie de la ligne, entre Vaires-sur-Marne et Baudrecourt, est signée deux ans et demi plus tard, le 7 novembre 2000, entre les différents partenaires, dont 17 collectivités territoriales[4].

Le 18 décembre 2003, le gouvernement Raffarin annonce qu'il allait mettre en place une cinquantaine de projets d'aménagements du territoire dont huit pour le TGV, incluant les travaux de la deuxième phase du TGV Est qui devraient commencer à l'horizon 2010. De plus, la connexion du TGV Est avec le réseau ICE devrait intervenir entre 2007 et 2010.

Le 24 janvier 2007, le protocole de financement des études et travaux préparatoires à la deuxième phase de la ligne entre Baudrecourt et Strasbourg (soit 106 km) est signé[6].

Construction de la ligne

Une construction divisée en deux phases

La construction de la ligne nouvelle a été décomposée en deux phases, principalement pour des raisons d'étalement des coûts.

Une première phase de 300 kilomètres relie Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), à 20 km à l'est de Paris, à Baudrecourt (Moselle), où elle se raccorde aux lignes classiques Metz-Sarrebruck et Metz-Strasbourg. Ce premier tronçon est mis en service le 10 juin 2007, après 5 ans de travaux et une inauguration le 15 mars[7].

Une seconde phase de 106 kilomètres ira de Baudrecourt à Vendenheim (Bas-Rhin), près de Strasbourg, en franchissant le massif des Vosges par un tunnel ; le début des travaux est prévu à l'horizon 2010, avec pour objectif une mise en service en 2014[8].

En attendant la construction de cette seconde phase, les trains à destination de Strasbourg, de Mulhouse, de la Suisse, et du sud de l'Allemagne circuleront au maximum à 160 km/h sur la ligne Metz-Strasbourg à partir du raccordement de Baudrecourt.

Les travaux

Les travaux, officiellement lancés le 28 janvier 2002, ont d'abord consisté en un chantier de génie civil pour construire la plate-forme de 300 km de long. Ces travaux, qui ont nécessité comme à chaque construction de voie ferrée la création de nombreux remblais et déblais (64 millions de mètres cubes rien que pour les déblais[9]), ont de plus nécessité la construction de 327 ouvrages d'art, dont cinq tranchées couvertes[9].

La construction de la ligne a nécessité l'implantation de trois importantes bases de travaux provisoires, parfois créés de toutes pièces, afin d'accueillir et loger de deux-cent-cinquante à trois-cents techniciens et cheminots au plus fort des travaux. Ces bases étaient situées à Ocquerre (Seine-et-Marne), Vadenay et Saint-Hilaire-au-Temple (Marne) et à Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle). Les bases de travaux étaient chacune constituées d'une vingtaine de kilomètres de voies reliées à une ligne classique pour l'approvisionnement du chantier, d'un faisceau pour la formation des trains-travaux, de baraquements, d'un restaurant d'entreprise ... Chaque base couvrait un linéaire d'environ cent kilomètres de ligne nouvelle à équiper. Elles étaient au cœur de la logistique superstructure. Les trois bases sont en cours de démontage à l'issue des travaux avant de migrer vers de nouveaux chantiers (LGV Rhin-Rhône...) et les terrains loués seront rendus à leur vocation agricole[10].

Le premier rail a été posé le 19 octobre 2004 à Saint-Hilaire-au-Temple (Marne) par le ministre des transports, Gilles de Robien. À cette date, les travaux de terrassement étaient réalisés à 80 % et 290 ouvrages d'art (dont 14 viaducs) étaient terminés. Le 8 juin 2006, la millionième traverse de la LGV Est européenne, colorée en vert pour l'occasion, a été posée[11] ; à cet instant, il ne restait plus qu'une quinzaine de kilomètres de voies à poser aux deux extrémités, cinq vers Vaires et dix vers Baudrecourt[12].

Le 20 septembre 2006, le premier ministre Dominique de Villepin a soudé officiellement le dernier rail du projet à Chauconin-Neufmontiers en Seine-et-Marne[13]. Après la mise sous tension successive de plusieurs sections de la ligne, la ligne est intégralement sous tension depuis le 30 janvier 2007[14].

Les travaux ont par ailleurs été marqués par de nombreux vols de caténaires, dans une période marquée par un triplement du prix du cuivre[15]. Pendant l'hiver 2005-2006, on comptait ainsi pas moins de un à deux tirs de caténaires par jour sur le chantier[16].

Les constructeurs

Le maître d'ouvrage du projet est RFF (Réseau ferré de France), le propriétaire du réseau ferroviaire français. Les travaux de génie civil ont été répartis en huit lots attribués après appel d'offres à cinq sociétés : SNCF, ISL, Tractebel, Scétauroute et Setec.

C'est la première fois qu'une telle mise en concurrence est réalisée pour la construction d'une ligne TGV depuis la réforme du système ferroviaire de 1997 et la mise en place de RFF. L'ingénierie SNCF, en partenariat avec la société EEG Simecsol, a obtenu quatre lots (dont un en deuxième phase), soit 50 % du projet en génie civil. Elle pilote par ailleurs la totalité du projet pour les travaux de superstructure (voie, signalisation, électrification) sous la responsabilité de Réseau Ferré de France.

Financement

C'est le premier projet TGV pour lequel les collectivités locales ont dû participer au financement aux côtés de l'État et de l'Union européenne. La contribution a été fixée suite à un tour de table des collectivités, en fonction du gain de temps pour les usagers par rapport à l'Île-de-France. L'Alsace a dû payer ainsi près de 300 millions d'euros. Il est possible que ce mode de financement soit reconduit pour la deuxième phase.

Le financement du projet, dont le coût était initialement évalué à 3,125 milliards d'euros (20,5 milliards de francs en 1997) est réparti de la manière suivante [17] :

- État français : 1 220 M€ (39 %)

- Union européenne : 320 M€ (10 %)

- Grand-Duché de Luxembourg : 117 M€ (3,75 %)

- RFF (maître d'ouvrage) : 682 M€ (21,8 %)

- SNCF : 49 M€ (1,5 %)

- Régions, départements, communautés urbaines et villes : 736 M€ (23,5 %)

- Total Île de France : 76,22 M€

- Région Île-de-France : 76,22 M€

- Total Champagne-Ardenne : 124,25 M€

- Région Champagne-Ardenne : 42,08 M€

- Ville de Reims : 45,73 M€

- District de Reims : 3,96 M€

- Conseil Général des Ardennes : 7,62 M€

- Conseil Général de la Marne : 24,85 M€

- Total Lorraine : 253,83 M€

- Région Lorraine : 203,06 M€

- Conseil Général de la Meuse : 4,12 M€

- Conseil Général de Meurthe-et-Moselle : 15,70 M€

- Conseil Général de la Moselle : 22,41 M€

- Conseil Général des Vosges : 8,54 M€

- Total Alsace : 282,03 M€

- Région Alsace : 141,02 M€

- Conseil Général du Bas-Rhin : 70,58 M€

- Communauté urbaine de Strasbourg : 35,37 M€

- Conseil Général du Haut-Rhin : 24,39 M€

- Ville de Colmar : 3,66 M€

- Ville de Mulhouse : 7,01 M€

- Total Île de France : 76,22 M€

Cette participation des collectivités publiques est la conséquence de l'application du décret de mars 1997 qui régit RFF et qui interdit (article 4) à ce dernier de financer un projet demandé par une collectivité si les recettes de péage attendues ne garantissent pas un certain niveau de retour sur investissement, sauf si le demandeur le subventionne à un niveau tel que les amortissements restants soient bien couverts par les revenus d'exploitation[18].

Coûts à la hausse, rentabilité actualisée à la baisse

Différents aléas ont entraîné un recadrage du budget de l'ordre de 290 millions supplémentaires (valeur 1997) qui seront pris en charge par l'État et RFF. Lors de la visite du Premier ministre Dominique de Villepin pour la pose du dernier rail, le coût réel d'investissement a été divulgué, et s'établit à cinq milliards d'euros (2006) [19].

Le dossier de presse de la SNCF diffusé pour la mise en service du 10 juin 2007 fait état que " le budget global du projet TGV EST Européen s'élève à 5,515 milliards d'euros dont 1,322 milliards d'euros sur fonds propres pour la SNCF correspondant à l'acquisition et à la rénovation du matériel roulant, aux installations de maintenance et à la construction des 3 gares nouvelles. "

Ces coûts divergent fortement des chiffres donnés plus haut (3,124 + 0,290 + 1,322 = 4,736 soit inférieur de plus de 14% à 5,515), et rien ne permet ici de comprendre la différence. Cela n'est malheureusement pas nouveau, voir le Rapport Pébereau sur la dette publique#Surestimation systématique de la rentabilité d'investissements.

Le taux de rentabilité interne du projet pour la SNCF a quant à lui été revu à la baisse : s'il était estimé à 5,7% en 2000, une estimation de novembre 2005 l'a fait chuter à 4,5%. Le taux atteindrait même les 3,4% si la rénovation des gares et celle des rames, non prévues en 2000, étaient prises en compte[20].

Par ailleurs le matériel roulant est à la charge des exploitants, principalement la SNCF.

Inauguration de la ligne

La LGV Est européenne a été inaugurée avec faste le 15 mars 2007, trois mois avant sa mise en service commerciale[21]. Réseau Ferré de France (RFF), a dépensé pas moins d'un million d'euros pour l'inauguration de sa première LGV[22], ce qui a provoqué un certain mécontentement de la part d'associations d'usagers qui auraient préféré voir ce montant utilisé à améliorer des lignes ferroviaires déficientes[23].

Le train inaugural a quitté vers 16h00 de la gare de l'Est emportant à son bord le ministre des Transports, Dominique Perben, et l'ensemble des partenaires finançant la ligne. Le convoi est arrivé en gare de Lorraine - TGV à Louvigny, à 17h40, avec un arrêt sur le parcours en gare de Champagne-Ardenne - TGV à Bezannes.

Puis l'ensemble des participants a pris la direction l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, où une cérémonie a regroupé les vingt-deux partenaires du projet (État, régions, collectivités territoriales, le Grand duché de Luxembourg, l'Union européenne, la SNCF) avec diverses interventions et un concert de l'orchestre national de Lorraine.

À cette occasion, un feu d'artifice de grande envergure a été tiré à 20h00 par l'artificier Lacroix-Ruggieri. Trois-mille feux de bengale rouge ont été disposés tous les cent mètres le long de la ligne et se sont allumés progressivement, en même temps qu'un autre artifice a parcouru l'intégralité de la ligne (300 km), de Vaires-sur-Marne à Baudrecourt, en un temps record de trois minutes et 20 secondes à une vitesse de 5400 km/h. Dans le même temps, un spectacle pyrotechnique était déclenché sur trois ouvrages de la ligne : le viaduc de l'Ourcq (Seine-et-Marne), la passerelle de la gare Champagne - Ardenne (Marne) et le viaduc de Jaulny (Meurthe-et-Moselle)[24].

Les essais pratiqués avant l'ouverture de la ligne

À la fin des travaux de construction de la ligne, des essais ont été pratiqués afin d'augmenter progressivement la vitesse commerciale des futurs trains à grande vitesse. Le projet " V 150 " (pour 150 mètres/seconde, soit 540 km/h) était lancé. Ces tests (la voie, contraintes, accélérations, températures et les grandeurs électriques) contribuent à faire progresser la fiabilité, le confort (bruits, vibrations) à l'aide de 800 points de mesures qui sont sauvegardés dont environ 500 par le laboratoire de la R8 (trois fois plus que lors du record en mai 1990). Ces tests ont été largement diffusés par de nombreux médias ce qui contribue à améliorer l'exportation du TGV.

Le 3 avril 2007 à 13h15, la rame V150 Alstom d'essai du TGV a battu le record mondial de la vitesse sur rail[25] à 574,8 km/h. Le dernier record officiel enregistré était de 515,3 km/h en mai 1990 sur la LGV Atlantique. Pour permettre une puissance de traction du TGV d'essai V150 de 19,5 MW, la tension a été portée à 31 kV (au lieu de 25 kV), afin de limiter l'intensité du courant de la caténaire à 630 A.

Pour des raisons de sécurité, les suspensions sont doublées sur les bogies. La force aérodynamique de la résistance à l'avancement croît au carré de la vitesse [26]. Les carénages près du sol sont prolongés car le TGV est rehaussé à cause de roues plus grandes. Des bavettes en caoutchouc entre les voitures entrainent une diminution de 15 % de la résistance aérodynamique.

La voie est composée de rails UIC 60 (60 kg/m), en barres de 80 mètres qui sont assemblées pour former de longs rails soudés de 400 mètres de longueur. Les traverses sont calées dans 30 à 35 cm de ballast sous leur base. La présence d'une courbe de rayon supérieur à 18 000 m nécessite que le rail extérieur entre les points kilométriques 190,3 et 196,8 soit relevé de 51 mm à 130 mm par un rajout de ballast.

Mise en service

La mise en service de la première phase de la ligne, d'abord prévue en 2006, fut repoussée à juin 2007. La date de mise en œuvre de la seconde phase reste incertaine, bien que les opérations préliminaires (études détaillées, enquêtes parcellaires, procédures d'acquisition et remembrement) soient très avancées.

La ligne est ouverte au trafic depuis le 10 juin 2007 entre Vaires-sur-Marne et Baudrecourt.

Les TGV et ICE ont néanmoins commencé à circuler à partir de juin 2006 entre Paris et l'Est de la France, en conservant les horaires des trains Corail qu'ils remplacent, dans le double but de former les conducteurs et les personnels à bord et d'habituer la clientèle aux particularités du TGV, en particulier la réservation obligatoire.

La vitesse d'exploitation de cette LGV est de 320 km/h contre 300 km/h sur les actuelles LGV, à l'exception notable d'une base d'essais située sur la branche provençale de la LGV Méditerranée.

L'augmentation de la vitesse de circulation est due au tracé plus rectiligne (courbes à plus grand rayon) et à l'entre-axe des voies supérieur (4,50m au lieu de 4,20m sur la plupart des lignes antérieures).

La ligne

Communément nommée LGV Est ou " Ligne du TGV Est ", cette ligne à grande vitesse est une extension du réseau TGV en France qui permet de relier Paris à Strasbourg (en 2h20 soit 174 km/h de moyenne depuis le 10 juin 2007 et en 1h50 soit 222 km/h à terme), mais aussi à Reims, Metz, Forbach, Nancy, Colmar, Mulhouse, Épinal, Remiremont, Saint-Dié, Thionville, Luxembourg, Karlsruhe, Stuttgart, München, Sarrebruck, Kaiserslautern, Mannheim et Frankfurt en Allemagne, ainsi que Basel et Zurich en Suisse.

Elle autorise aussi la mise en place de relations rapides entre l'est de la France et les autres régions déjà dotées de LGV (sud-est, ouest et sud-ouest, nord, avec des prolongements vers la Belgique).

Elle s'inscrit également dans un projet à long terme, appelé " Magistrale européenne ", visant à relier à grande vitesse Paris et Budapest, à travers le nord-est de la France, le sud de l'Allemagne, l'Autriche (où le Hauptbahnhof de Vienne devrait être ouvert en 2010, permettant la traversée de la ville) et la Hongrie.

Tracé de la ligne

La ligne s'étend sur 406 kilomètres (dont 300 de construits) de Vaires-sur-Marne, dans l'est de la banlieue parisienne, à Vendenheim au nord de Strasbourg. Elle est empruntée par les TGV de la SNCF. Les régions françaises traversées sont l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, la Picardie et l'Île-de-France. Le plus long viaduc, le Viaduc de la Moselle (1500 m), est à Champey-sur-Moselle. Une branche nord, à partir de la Lorraine, sur laquelle circule depuis Paris les ICE de la Deutsche Bundesbahn se dirige vers Francfort

Comme pour les autres LGV ouvertes jusqu'à présent, il reste les laissés pour compte de la LGV Est, qui en Lorraine sont principalement les villes traversées par l'actuelle ligne Paris-Nancy-Strasbourg, à savoir Commercy et Toul, mais également Longwy et Pont-à-Mousson, ainsi que toutes les villes du sud de la Champagne (Langres, Chaumont et Troyes).

Ouvrages d'art

La LGV Est compte le long de ses 300 km pas moins de 338 ouvrages d’art : des viaducs, des ponts-rails et des ponts-routes, huit sauts-de-mouton, cinquante-trois franchissements de cours d’eau ou encore cinq tranchées couvertes[27]. Parmi les quatorze viaducs que totalise la ligne, trois sont particulièrement remarquables : le viaduc de la Meuse (602,50 m), le viaduc de Jaulny (480 m) et le viaduc de la Moselle (1510 m). D'importantes études ont été mises en œuvre afin de favoriser leur intégration paysagère[28].

- Le viaduc de la Meuse long de 602,50 mètres et reposant sur onze piles a été dessiné par l'architecte Alain Spielmann. Il marque l'entrée de la ligne dans le parc naturel régional de Lorraine avec d'importantes contraintes environnementales, ce secteur de la vallée étant classé zone de protection spéciale (ZPS) et inscrit au réseau Natura 2000. Une importante marge de sécurité a été appliquée par rapport à la crue centennale de 1947, utilisée en référence pour le dimensionnement de l'ouvrage.

- Le viaduc de Jaulny d'une longueur de 480 mètres est le viaduc le plus haut de la ligne atteignant cinquante mètres de hauteur. Il traverse la vallée inondable du Rupt de Mad, qui alimente partiellement la ville de Metz en eau potable. Également située dans le parc de Lorraine, il traverse de plus un site inscrit comme ZNIEFF. Le viaduc possède une pile double spéciale conçue afin d'absorber les efforts engendrés par un possible freinage d'urgence d'une rame.

- Le viaduc de la Moselle d'une longueur de 1510 mètres et d'une hauteur de vingt-trois mètres repose sur vingt-sept piles de béton en forme de tulipes, espacées d'une cinquantaine de mètres. Chacune repose sur des fondations d'une profondeur de vingt mètres. Il a également été dessiné par l'architecte Alain Spielmann. L'ouvrage est équipé d'un long écran acoustique, afin de diminue l'impact sonore des circulations sur le proche village de Champey-sur-Moselle.

Équipement

Cette nouvelle ligne de 300 km est construite pour une vitesse nominale (potentielle) de 350 km/h. Elle est exploitée initialement en service commercial par des TGV et ICE à la vitesse maximum de 320 km/h, soit la plus haute vitesse commerciale sur rail en France, qui est déjà atteinte sur la section Avignon TGV - Aix-en-Provence TGV de la ligne nouvelle Méditerranée.

Électrification

La ligne a été électrifiée, comme les autres LGV, en courant alternatif 2 x 25 kV, à une fréquence de 50 Hz. Elle est pour cela équipée de cinq sous-stations permettant d'alimenter les caténaires à partir du réseau électrique principal RTE à 225 000 ou 400 000 volts. Celles-ci sont situées à Penchard (Point Kilométrique 22), Vézilly (PK 88), Cuperly (PK 151), Les Trois-Domaines (PK 212) et Vandières (PK 270).

Pour la première fois, la pose des poteaux caténaire n'a pas été effectuée par des trains-travaux mais par des véhicules routiers respectant néanmoins un strict cahier des charges afin de ne pas endommager la voie. Le montage de la caténaire reste classique, mais la tension mécanique a été élevée à 2,6 t pour le fil de contact et 2 t pour le fil porteur afin de la rendre apte à la vitesse potentielle de la ligne de 350km/h. A noter que la tension mécanique a été portée jusqu'à 4 t sur la base d'essais des Trois-Domaines pour la marche de la rame du record V 150. Les câbles sont constitués - tout comme sur la LGV Méditerranée - d'un alliage de 150mm² de section pour le fil de contact et 116mm² pour le fil porteur [29].

Signalisation

La ligne est équipée des circuits de voie à haute fréquence et de la transmission voie-machine, comme les autres LGV françaises. La dernière version (TVM 430) de ce système est installée, comme sur la LGV Nord.

Elle est en outre la première ligne française équipée de l'ETCS et du GSM-R, composants du Système européen de surveillance du trafic ferroviaire (ERTMS).

La LGV Est européenne est ainsi la première ligne à grande vitesse " interopérable ", c’est-à-dire permettant la circulation de trains à grande vitesse européens comme l'ICE 3.

Les trois gares nouvelles

Champagne-Ardenne - TGV

La gare est située à Bezannes, à cinq kilomètres au sud de Reims. Cette gare d'acier et de verre, qui utilise également la pierre de Courville[30], a pour particularité d'être, selon la volonté du Conseil régional de Champagne-Ardenne, interconnectée avec le réseau TER Champagne-Ardenne par la prolongation jusqu'à la nouvelle gare de certaines liaisons ayant jusqu'ici leur terminus à Reims. Elle sera par ailleurs desservie par le futur tramway de Reims[31]. Une zone d'aménagement concerté (ZAC) est en cours de réalisation autour de cette gare où 650 000 voyageurs annuels sont attendus en phase de lancement[32].

Meuse - TGV

La gare est située aux Trois-Domaines, à mi-chemin entre Bar-le-Duc et Verdun sur la RN 35. Cette gare, entièrement construite en bois, comporte une toiture ondulante et un campanile haut de seize mètres. Elle devrait recevoir un trafic assez modéré, estimé à 40 000 voyageurs par an[33], en raison de la faible densité de population de la région qu'elle dessert. La création de cette gare suscite néanmoins des espoirs de développement économique pour les élus de ce département[34], qui ont bataillé ferme pour donner " la possibilité à tous les Meusiens d'avoir accès au service TGV et à son réseau national et international[35]". Le nombre de dessertes assurées par la SNCF (six trains s'y arrêtent tous les jours) est toutefois jugé insuffisant par les élus du département, certaines zones du département subissant même " une réduction de leur offre de transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne Commercy et le Nord meusien[35]".

Lorraine - TGV

L'emplacement de cette gare a suscité de grands débats. Elle a été marquée par l'incapacité des élus lorrains à se mettre d'accord pour un projet commun. Alors que la DUP et un accord national du 7 janvier 2000 préconisaient une gare d'interconnexion à Vandières, (proche de Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle et située sur la voie ferrée Nancy-Metz), le président du Conseil régional Gérard Longuet et le Conseil général de Moselle décidèrent de l'emplacement de cette gare à Cheminot (en Moselle), dans une zone proche de l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine mais loin de toute voie ferroviaire.

Ce choix, expliqué en partie par la peur de certains élus de la diminution de la desserte directe de Metz et Nancy si les correspondances à Lorraine-TGV étaient optimisées[36], provoqua un tollé d'une partie des élus lorrains et luxembourgeois, qualifiant cette décision comme allant " contre l'intérêt général "[37]. Il fallut attendre le 15 juillet 2004 et un nouveau président du Conseil régional, Jean-Pierre Masseret, pour que le financement de la gare de Vandières soit décidé.

La gare de Vandières, en définitive, ne sera opérationnelle qu'en 2012, soit 5 ans après l'arrivée du TGV en Lorraine. Entre temps, la gare d'interconnexion sera à Cheminot [38].

L'environnement

La circulaire dite " Bianco " du 15 décembre 1992 impose la réalisation d’un bilan environnemental, de trois à cinq ans après la mise en service d’une infrastructure majeure. Ainsi RFF a mis en place dès 2006 la surveillance systématique d'une cinquantaine de sites considérés comme représentatifs[39].

La LGV Est européenne tente de concilier au maximum les contraintes techniques que nécessite une ligne à grande vitesse (tracé relativement rectiligne, courbes de rayon important, rampes limitées) et les exigences environnementales : s’intégrer au paysage, épargner autant que possible les zones habitées, éviter les milieux naturels sensibles, ou encore respecter le patrimoine culturel. La ligne contourne par le nord le parc naturel de la Montagne de Reims et épargne au maximum les massifs boisés du parc régional de Lorraine qu'elle traverse.

Le tracé adopté traverse également des zones particulièrement sensibles comme les ZNIEFF, des ZICO, des zones humides notifiées à la convention de Ramsar et des sites d’importance communautaire, classés ou proposés au réseau Natura 2000. Ces sites ont nécessité des mesures de protection particulières[40].

Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les écoulements hydrauliques ont tous été rétablis, la qualité des eaux surperficielles et souterraines strictement contrôlée[41].

La protection de la petite faune aquatique a fait l'objet de mesures telles que la construction d'un passage sous la voie et d'une barrière de protection des batraciens à Vaires-sur-Marne (zone Natura 2000 de 94ha) ; une zone humide de la vallée de la Nied en Lorraine, également classée Natura 2000, a été soigneusement balisée afin que les travaux ne dégradent pas certains secteurs particulièrement sensibles ; ainsi des pieds de troscart maritime, espèce protégée, ont été déplacés hors du tracé de la plateforme[42].

Le bilan environnemental de la ligne a fait l'objet de la plus grande attention dès la conception de l'infrastructure. Ainsi la totalité des mesures environnementales est à l'origine d'un surcoût de 20%. La réalisation de vingt-quatre passages spécifiques pour la grande faune (cerfs , sangliers, chevreuils,...) constitue l'essentiel de ce budget ; le principal ouvrage de ce type se situe dans la traversée de l'Argonne[43].

L'archéologie

Toute réalisation de grande infrastructure permet de mettre à jour de nombreuses richesses archéologiques. Une loi de juillet 1980 impose d'ailleurs de consacrer une part du budget à la sauvegarde de ce patrimoine.

Un premier diagnostic portant sur 240 km du tracé a été réalisé dès l'automne 2000 par près de 150 archéologues de l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Les 60 km restants ont nécessité d'attendre les travaux de déboisement dans les nombreuses forêts traversées avant de lancer les fouilles.

Les recherches archéologiques mises en œuvre le long des 300 km de plateforme, mais également sur les zones de stockage des matériaux, ont permis de mettre à jour quatre cents sites dont une trentaine a fait l'objet de fouilles approfondies[44].

L'essentiel des objets retrouvés datent du paléolithique, du mésolithique et surtout du néolithique avec l'apparition de l'agriculture. Le travail de recherche a pris fin en juillet 2003 et a couté au total 20 M€ financés par RFF[45].

Travaux complémentaires

Outre la construction de la ligne nouvelle par Réseau ferré de France le projet comprend :

- l'aménagement des lignes existantes entre Paris et Vaires-sur-Marne notamment et sur Strasbourg-Kehl, ainsi qu'une modernisation des gares de centre-ville ;

- l'électrification des lignes vosgiennes (Nancy - Remiremont et Lunéville - Saint-Dié) pour y permettre la circulation des rames TGV sans rupture de charge (en service depuis 2005)[46].

La desserte

Le 2 février 2005, à Metz, le comité de suivi du projet pour la présentation du projet des dessertes du TGV Est européen établi par la SNCF pour préparer la mise en service de la Ligne à l'été 2007 s'est réuni.

Le meilleur temps de trajet Paris-Strasbourg est passé de 4h à 2h17 avec la première phase, puis tombera à 1h50 après la deuxième phase. Plusieurs autres parcours ont également été améliorés : Reims est à 45 minutes de Paris au lieu de 1h35, Nancy et Metz à 1h30 et 1h23 au lieu de 2h45, Mulhouse à 3h10 au lieu de 4h25, Colmar à 2h50 au lieu de 4h40, Luxembourg à 2h06 au lieu de 3h55, et pour Lyria : Bâle à 3h20 au lieu de 5h et Zurich à 4h26 au lieu de 6h).

La SNCF a révélé au mois d'août 2006 la trame horaire[47] des TGV qui circulent depuis juin 2007 sur la LGV Est. Les temps de parcours attendus ont été légèrement améliorés, avec notamment Metz à 1h23 de Paris (au lieu des 1h30 prévues), Luxembourg à 2h06 (au lieu de 2h15) et Épinal à 2h14 (contre 2h20). En ce qui concerne les fréquences, elles sont conformes à celles annoncées dans les déclarations d'utilité publique, sauf pour les relations internationales et intersecteurs : un seul aller-retour desservira Francfort-sur-le-Main et trois Sarrebruck, contre cinq attendus pour chacun, et la desserte de Munich est pour l'instant repoussée ; un seul aller-retour quotidien relie Strasbourg respectivement à Rennes, à Nantes et à Bordeaux. La SNCF dit vouloir attendre la montée du trafic pour augmenter la fréquence sur ces axes[48].

Par ailleurs, le cadencement[49] a été retenu sur la plupart des lignes, avec des fréquences différentes cependant. Les liaisons intersecteurs (reliant l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne à Lille, Bordeaux, Rennes ou encore Nantes) ne bénéficient pas pour l'instant de ce cadencement[48].

Les rames TGV ont commencé à circuler à vitesse normale (maximum 160 km/h) sur la ligne existante Paris-Metz-Luxembourg à partir du 25 juin 2006 (quatre aller-retours quotidiens) et sur la ligne Paris-Nancy-Strasbourg à partir du 28 août 2006 (un aller-retour quotidien). Ces premières circulations sur voie classique ont eu pour but d'habituer les clients à la réservation obligatoire en TGV, mais aussi de former les personnels de bord, et les personnels techniques des ateliers de maintenance qui s'occupent désormais des rames TGV-Est[50]. Cette " avant-première " a cependant été largement critiquée par les associations de consommateurs, notamment en raison de la hausse des prix qu'elle a induit sans diminution des temps de parcours[50].

Liaisons internationales

Une des particularités de cette ligne vient des dessertes internationales : la ligne dessert non seulement la France, mais aussi l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse.

La ligne est ainsi parcourue par trois types de matériel roulant :

- des rames TGV Réseau bicourant en rénovation " Lacroix " pour les relations intérieures

- des rames TGV POS (Paris-Ostfrankreich-Süddeutschland) et des ICE 3 pour le trafic international avec l'Allemagne, respectivement sur les liaisons Paris-Munich et Paris-Francfort.

À la différence de la ligne nouvelle Bruxelles-Liège-Frontière allemande en Belgique, les circulations sur la LGV Est-européenne ont fait l'objet d'un accord entre la Deutsche Bahn et la SNCF, de sorte qu'on ne verra pas de circulations concurrentes sur la même desserte.

Cet accord est cependant moins poussé que ceux que la SNCF avait précédemment signés avec d'autres opérateurs ferroviaires pour l'exploitation de services internationaux : Alleo, la joint-venture franco-allemande créée pour l'occasion le 25 mai 2007, n'est en effet pas une marque commerciale et ne dispose pas de son propre matériel : les trains transfrontaliers roulent donc sous les marques TGV et ICE[51].

De plus, chaque entreprise a gardé sa gamme tarifaire, et ses traditions en ce qui concerne par exemple la réservation, la restauration ou encore l'usage du tabac[51].

Les voyages en train depuis l'Allemagne vers Paris, se font via Baudrecourt et Mannheim pour la destination de Francfort, et via Strasbourg pour la desserte du sud de l'Allemagne (Karlsruhe, Stuttgart et Munich). Le trajet Munich vers Paris mettra 5 h 30, contre 8 h 20 actuellement, en fonction d'aménagements à réaliser sur le réseau allemand. À l'ouverture de la ligne, ce trajet aurait dû prendre 5 h 15, mais la SNCF n'assure pas de desserte Paris-Munich dès juin 2007 en raison d'une absence de matériel disponible. La création de cette desserte a été repoussée de six mois.

Les liaisons internationales ne s'arrêtent pas aux seules liaisons franco-allemandes : si la SNCF opère les liaisons Paris - Luxembourg, c'est en revanche Lyria, la joint-venture créée en 2002 entre la SNCF et les CFF, qui se charge des relations entre la capitale française, Bâle et Zurich. Ces liaisons ont pour particularité de voir renaître la restauration à bord, grâce aux services du chef genevois Frank Ferrigutti[52].

Tarifs

La nouvelle grille tarifaire dévoilée par la SNCF a rapidement provoqué une vague de mécontentement au vu de la forte augmentation des prix des billets et abonnements, particulièrement celle du Conseil économique et social de Lorraine mandaté d'une étude par le Conseil régional[53].

Selon une étude du Conseil général de la Moselle du 2 mars 2007, la hausse des tarifs du TGV par rapport aux trains classiques actuellement en service " varie entre 20% et 60% selon l'origine de la gare mosellane et la plage horaire empruntées ". Le Conseil général indique que " le TGV-Est (étant) en outre la seule ligne en France à avoir été financée par les collectivités locales à hauteur de 23%, l'assemblée départementale de la Moselle demande instamment à la SNCF de revoir sa politique tarifaire ". La Moselle menace de ne pas participer au financement de la seconde tranche jusqu'à Strasbourg[54].

La seconde phase du projet

Le chantier de la seconde phase entre Baudrecourt et Vendenheim, à 5 km au nord de Strasbourg, durera cinq ans, car un tunnel de 4000 mètres doit être percé sous les Vosges ainsi que de nombreux ouvrages d'art, ce qui nécessite un délai de construction de trois ans. Le coût prévisionnel de cette deuxième phase, dont la construction devrait débuter en 2009 et qui placera Strasbourg à 1 heure 50 de Paris, est d'environ 1,7 milliard d'euros.

Un protocole de financement de 94 millions d'euros a été signé le 24 janvier 2007 par le ministre des Transports Dominique Perben afin de financer les travaux préalables à la construction du prolongement : cette convention finance les acquisitions foncières nécessaires, le déplacement des réseaux ainsi que les fouilles archéologiques[55].

Cependant alors que s'est ouverte l'exploitation de la première tranche, le financement des travaux de construction proprement dit de la seconde tranche est incertain et toujours en discussion : le projet attend donc des décisions politiques et budgétaires [6].

Impact socio-économique de la ligne

La mise en service de la LGV Est permet de diviser par deux en moyenne les temps de parcours ferroviaires entre Paris et l'Est de la France, ce qui suscite beaucoup d'espoir dans des régions de France ayant vécu d'importantes mutations économiques avec la désindustrialisation et une image de marque assez négative[56].

Impact sur les villes

A Reims aucun véritable boum immobilier n'a eu lieu avant l'ouverture de la ligne, " effet TGV " qui avait été pourtant constaté par exemple au Mans ou à Tours, à l'ouverture du TGV Atlantique. Mais le TGV Est qui place la plus importante agglomération de la Champagne à 40 minutes de Paris a provoqué une vague de modernisation de la ville (arrivée prochaine du tramway), la création de 2 000 emplois en trois ans ainsi qu'une importante vague de construction immobilière. Pas moins de 470 000 m² de bureaux ont été programmés sur les vingt prochaines années à Reims et à Bezannes, commune de l'agglomération où se situe la gare d'interconnexion. Les taxis G7, ING Direct ou le 118 008 y ont déjà déplacé leurs centres d'appels, séduits par la proximité ferroviaire de la capitale et le prix du mètre carré nettement moins élevé.

Metz a également procédé à d'importants travaux de rénovation du centre-ville, et un nouveau quartier - celui de l'Amphithéâtre - est sorti de terre, offrant pas moins de 72 000 m² de bureaux, de logements et de commerces à l'emplacement d'une ancienne friche ferroviaire. L'édification du Centre Pompidou - Metz a débuté en novembre 2006. Un centre commercial et une cité des congrès sont également programmés.

Nancy et Strasbourg n'ont pas connu non plus de flambée des prix de l'immobilier, et n'ont pas mis en chantier de grands projets. Un centre de congrès et un quartier d'affaires sont néanmoins programmés dans le quartier de la gare de Nancy, mais les deux agglomérations attendent encore l'arrivée de l'" effet TGV "[57].

Impact sur le secteur aérien

Comme à chaque ouverture de ligne à grande vitesse, la mise en service de la LGV Est européenne devrait entraîner une baisse du trafic aérien sur les liaisons concernées.

Selon Jean-Cyril Spinetta, président d'Air France, " il est évident que cela détruira de l'emploi dans l'aérien[58] ", raison pour laquelle la compagnie aérienne a anticipé un plan social dans la région. " Nous veillons dès maintenant à ce qu'il n'y ait pas de sureffectif à Strasbourg[58] ".

On peut par ailleurs noter des stratégies différentes selon les compagnies aériennes : si la compagnie à bas prix easyJet a décidé d'abandonner sa liaison Paris-Charles-de-Gaulle - Bâle-Mulhouse dès l'entrée en service de la ligne (Bâle est désormais à 3 heures 20 de la Gare de l'Est), Air France a au contraire décidé de renforcer son offre, de huit à vingt-trois allers-retours quotidiens[52].

Premier bilan

Le lancement du TGV Est s'est soldé par un bilan globalement positif avec un taux de remplissage des trains particulièrement élevé pour une nouvelle ligne, aucun incident majeur d'exploitation n'étant par ailleurs à déplorer.

Néanmoins, le succès de la nouvelle ligne provoque déjà paradoxalement les premiers mécontentements outre les tarifs, quant au manque de trains à certains horaires et aux retards déjà constatés, entre Paris et Reims en particulier[59]'[60].

Il est par ailleurs devenu difficile de trouver une place sur les principales relations entre Paris, Reims, Nancy, Metz et Strasbourg le TGV Est étant pris d'assaut par les voyageurs avec une augmentation spectaculaire et brutale du trafic qui n'avait pas été prévue à ce niveau (du jamais vu selon la SNCF) et du déficit de capacité des rames TGV par rapport aux rames Corail qu'elles remplacent[61].