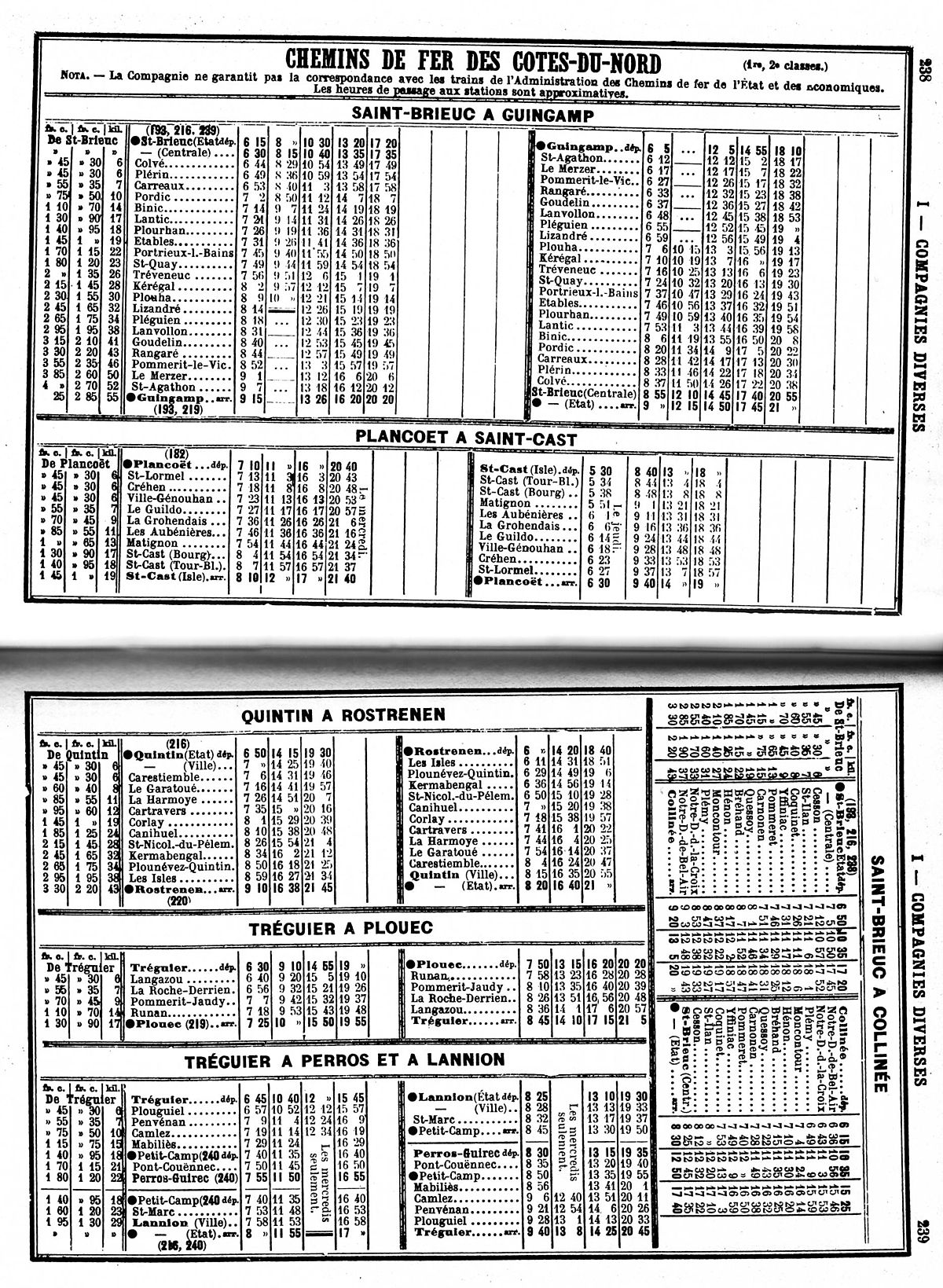

Chemins de fer des Côtes-du-Nord - Définition

Le chemin de fer des Côtes-du-Nord (CdN) est un ancien réseau ferroviaire départemental à voie métrique.

C'est maintenant un chemin de fer touristique français à voie métrique. Il est géré par une association sans but lucratif, l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord, qui est basée sur le site de Boutdeville à Langueux dans la Baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor).

Histoire

- 21 mars 1900 : Déclaration d'utilité publique du premier réseau ;

- 15 novembre 1904 : création de la Société Anonyme "Compagnie des Chemins de Fer Des Côtes-du-Nord" - concessionnaire du premier réseau ;

- 9 mars 1905 : ouverture de la première ligne du réseau départemental entre Plouëc-du-Trieux et Tréguier ;

- 28 mars 1912 : Déclaration d'utilité publique du second réseau ;

- 1er janvier 1920 : passage des deux réseaux sous le régime de l'exploitation directe (Régie Départementale) ;

- 31 décembre 1956 : fermeture de la dernière ligne du réseau départemental entre Paimpol et Saint-Brieuc ;

- 15 décembre 1986 : création de l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord (ACFCdN).

Le Chemin de Fer des Côtes-du-Nord

Le réseau des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord a été construit en deux étapes. A son apogée, le réseau totalise 19 lignes et 452 Km. Les difficultés financières persistèrent après la reprise en régie. Les premières lignes furent fermées à partir de 1937.

Les principaux ouvrages d'arts des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord ont été dirigés par Louis Auguste Harel de La Noë (Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1901 à 1918). Son successeur, M Hélary, ne modifia pas la plupart des projets du second réseau. Seuls les viaducs du Jaudy, de Lézardrieux et le pont du Frémur furent remaniés.

Le premier réseau

Un premier réseau, comprenant 10 lignes, est déclaré d'utilité publique le 21 mars 1900. Il totalise 209 Km de voies ferrées et son exploitation est confiée à la Compagnie des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord.

Ligne Plouëc-du-Trieux - Tréguier

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La ligne de Plouëc-du-Trieux à Tréguier a été ouverte le 9 mars 1905. C'était la première ligne du réseau départemental à ouvrir. La dernière circulation a eu lieu le 15 mai 1939.

Plouëc-du-Trieux était une gare de correspondance avec la ligne Guingamp - Paimpol du Réseau breton. Cependant la gare du Réseau Breton prit rapidement l'appelation "Brélidy - Plouëc" contrairement à celle du réseau départemental.

De son côté Tréguier était le point de départ de plusieurs lignes : vers Lannion, Perros et Paimpol. Cette dernière fait partie du second réseau. Un atelier dépôt y était installé et on parlait alors de l'étoile de Tréguier ou du groupe de Tréguier.

Il subsiste quelques vestiges de cette ligne dont le château d'eau de la gare de Plouëc. Les deux principaux ouvrages d'arts de la ligne ont été détruits. Un second chateau d'eau est préservé à Minihy-Tréguier.

Les principaux ouvrages d'arts de la ligne sont :

- Pont sur le Jaudy - La Roche-Derrien

- Viaduc de Loquélo - Minihy-Tréguier

- Pont du Chef du Bois - Pommerit-Jaudy

Ligne Saint-Brieuc - Moncontour

La ligne de Saint-Brieuc à Moncontour a été ouverte le 1er mai 1905 et fermée aux voyageurs le 1er avril 1937.

A Langueux, la ligne passe au lieu-dit "Boutdeville" où étaient situées les tuileries-briqueteries de Saint-Ilan. Cette briqueterie fournira des briques pour la construction des gares et des parements des ouvrages d'arts. Au début, une voie de garage est établie au niveau de la gare de Saint-Ilan. En 1922, le directeur de la briqueterie demande que celle-ci soit reliée au réseau par la création d'un embranchement particulier. A l'intérieur de la briqueterie, les wagons sont déplacés par traction animale. Toutefois, cet embranchement ne change pas beaucoup les habitude et l'argile continue à arriver par charettes[1].

L'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord a installé son dépôt sur cette friche. Le projet de ligne touristique part de ce point jusqu'au pont des Courses en reprenant l'ancien tracé de la ligne.

Les ouvrages d'arts de la ligne sont :

- Pont de Gouëdic - Saint-Brieuc

- Viaduc de Toupin - Saint-Brieuc

- Pont des Courses - Saint-Brieuc

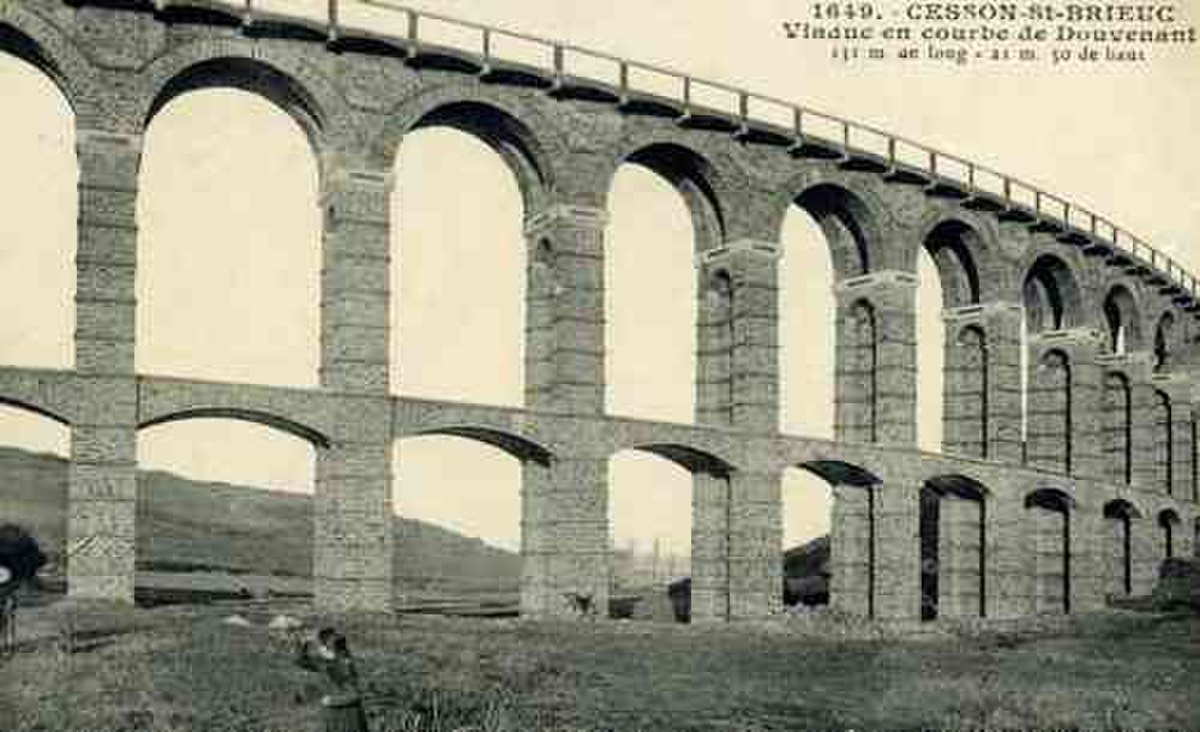

- Viaduc de Douvenant - Langueux

- Viaduc du Vau-Hervé - Langueux

- Pont de la Cage - Langueux

Ligne Saint-Brieuc - Plouha

La ligne de Saint-Brieuc à Plouha a été inaugurée le 20 juin 1905 et fermée le 31 décembre 1956. C'est avec la ligne Plouha - Paimpol, la dernière ligne du réseau à fermer. Cette ligne mesurait 33 Km.

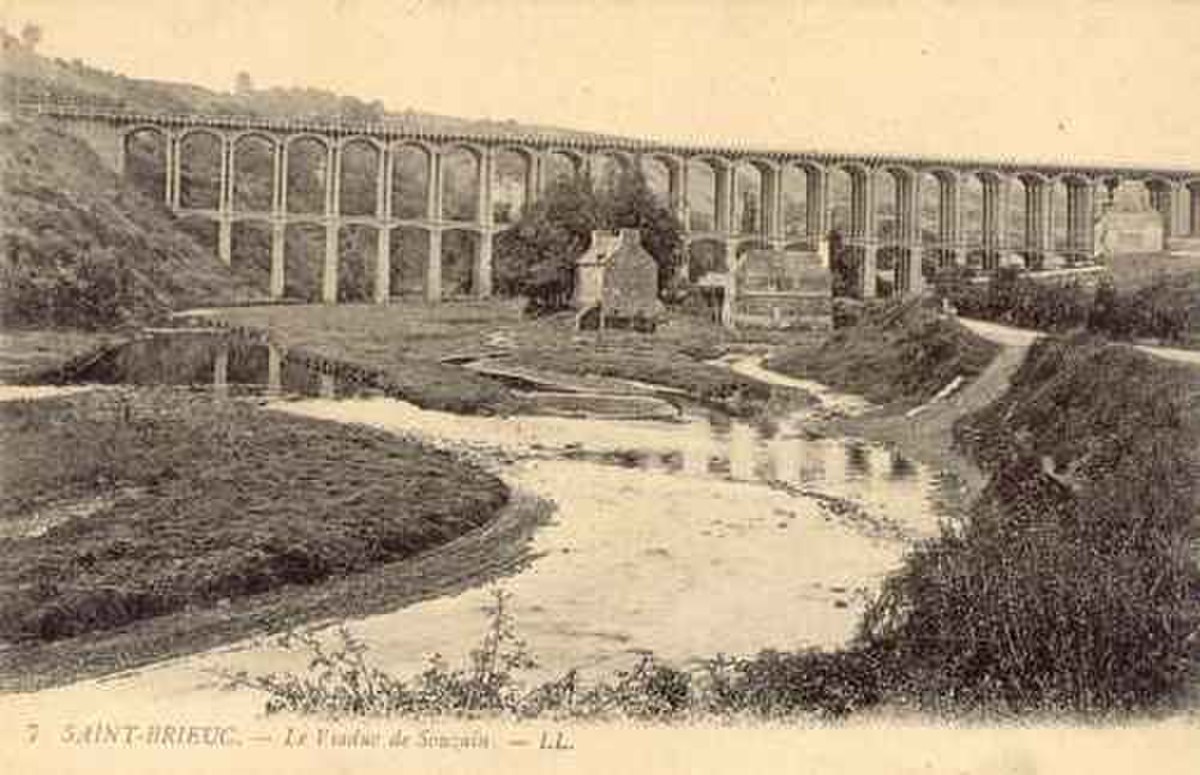

Cette ligne, située en bord de mer a été incontestablement étudiée en partie pour le tourisme. Les nombreuses vallées et rivières à traverser ont nécessité la construction de nombreux ouvrages d'arts (pas moins de 13 soit 1 pont ou viaduc tous les 3 kilomètres !) :

- Pont de Gouëdic - Saint-Brieuc

- Pont de Rohannec'h - Saint-Brieuc

- Viaduc de Souzain - Saint-Brieuc et Plérin

- Viaduc de Colvé - Plérin

- Viaduc de Tosse-Montagne - Plérin

- Viaduc de Grognet - Plérin

- Viaduc de la Horvaie - Plérin

- Viaduc du Parfond du Gouët

- Viaduc de la Hasée - Binic

- Viaduc de Beaufeuillage - Binic

- Pont en biais sur l'Ic - Binic

- Viaduc de Ponto - Étables-sur-Mer

- Viaduc des Pourrhis - Étables-sur-Mer

Ligne Plouha - Guingamp

La ligne de Plouha à Guingamp a été partiellement inaugurée le 20 juin 1905 (en totalité le 27 juillet 1907). Fermée le 15 mai 1939, elle est déclassée le 15 juillet 1948. Les rails sont enlevés en 1942 par l'armée allemande d'occupation. Elle mesurait 25 Km.

La gare de Guingamp permettait la correspondance avec le Réseau Breton (ligne Carhaix - Guingamp - Paimpol) et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Les voies du Réseau Breton et des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord étaient reliées et il existait une courte section de voie à 4 files de rails pour les transbordements avec la compagnie de l'Ouest.

Dans un article de la revue d'histoire n°16 de l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord, Mme Jeanne Le Mézec, raconte l'histoire du petit train dans la commune de Pléguien. Elle explique que la ligne était principalement utilisée les jours de marché et le week-end car elle servait pour les promenades familiales. Elle raconte également que le train servait de repère à toute la population y compris les animaux : "Lorsque le train avait sifflé, les chevaux arrêtaient leurs efforts et demandaient à rentrer ; les vaches se rassemblaient près de la barrière du champ, attendant qu'on vienne les chercher pour rentrer à l'étable".

Le seul ouvrage d'art important de la ligne est le viaduc de Blanchardeau à Lanvollon.

Ligne Saint-Brieuc - Le Phare

La ligne de Saint-Brieuc au Phare (commune de Plérin) a été inaugurée le 1 mars 1906 et fermée le 31 décembre 1948. Elle empruntait la même voie que la ligne Saint-Brieuc - Plouha jusqu'au viaduc de Souzain où elle bifurcait en prenant l'autre branche du 'Y'.

Un livre de Laurent Goulhen édité par l'ACFCdN (et aujourd'hui épuisé) a été publié sur cette ligne. Il décrit toute l'histoire de la ligne.

Ligne Moncontour - Collinée

La ligne de Moncontour à Collinée a été inaugurée le 1er juillet 1906 et fermée le 1er avril 1937. L'inauguration officielle eut lieu le 31 mai 1906.

Dès l'été 1937, la ligne sera démontée grâce à la locomotive Mallet "La Bretagne". Lors de ce déferrage, le lorry transportant une partie de l'équipe de voie eut un problème de frein et descendit une pente à vive allure. Le passage d'une aiguille de la gare de Collinée ejecta les deux passagers qui meurent d'une fracture du crâne.[2]

Le seul ouvrage d'art de la ligne est le Pont de Moncontour à Plémy

Ligne Tréguier - Perros-Guirec

La ligne de Tréguier à Perros-Guirec a été inaugurée le 11 août 1908 et fermée le 15 avril 1949.

Bien que la gare de Perros-Guirec est située au niveau du port du Linkin et donc assez loin des plages et du centre-ville, le trafic de cette ligne augmenta régulièrement. Il s'agissait principalement de touristes qui arrivaient à la gare de Lannion par le train de la Compagnie de l'Ouest puis prenaient la ligne Lannion - Tréguier jusqu'à Petit-Camp où ils prenaient la ligne Tréguier - Perros-Guirec.

Le principal accident sur cette ligne eu lieu en décembre 1920 lorsque le train dérailla sur les Ponts-Noirs. Le détail de cet accident est précisé plus loin dans dans cet article.

Les ouvrages d'arts de la ligne sont :

- Ponts noirs - Tréguier et Plouguiel

- Passerelles de Plouguiel - Plouguiel

- Viaduc de Kerdéozer - Plouguiel

Ligne Lannion - Perros-Guirec

La ligne de Lannion à Perros-Guirec a été inaugurée le 11 août 1908 et fermée le 15 avril 1949.

A Lannion, il y avait deux gares des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord :

- la première, appelée "Lannion-Ouest", était située face à la gare de la Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest (ligne Lannion - Plouaret). Elle disposait d'un pont roulant à treuil pour le transbordement entre les wagons à voie normale de la compagnie de l'Ouest et les wagons à voie métrique des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

- la seconde, appelée "Lannion-Ville", était située sur la rive droite du Léguer. Elle disposait d'une remise à machine.

Elle rejoignait la ligne Tréguier - Perros-Guirec à la gare de "Petit Camp". La ligne Lannion - Plestin-les-grèves sera raccordée à cette ligne au cours de l'hiver 1916[3].

A la fermeture de la ligne, cette gare servi pendant quelques années de gare routière. Les bus étaient exploités par les Chemins de Fer des Côtes-du-Nord.

Le seul ouvrage d'art important de la ligne est le pont sur le Léguer entre les gares de Lannion-Ouest et de Lannion-ville.

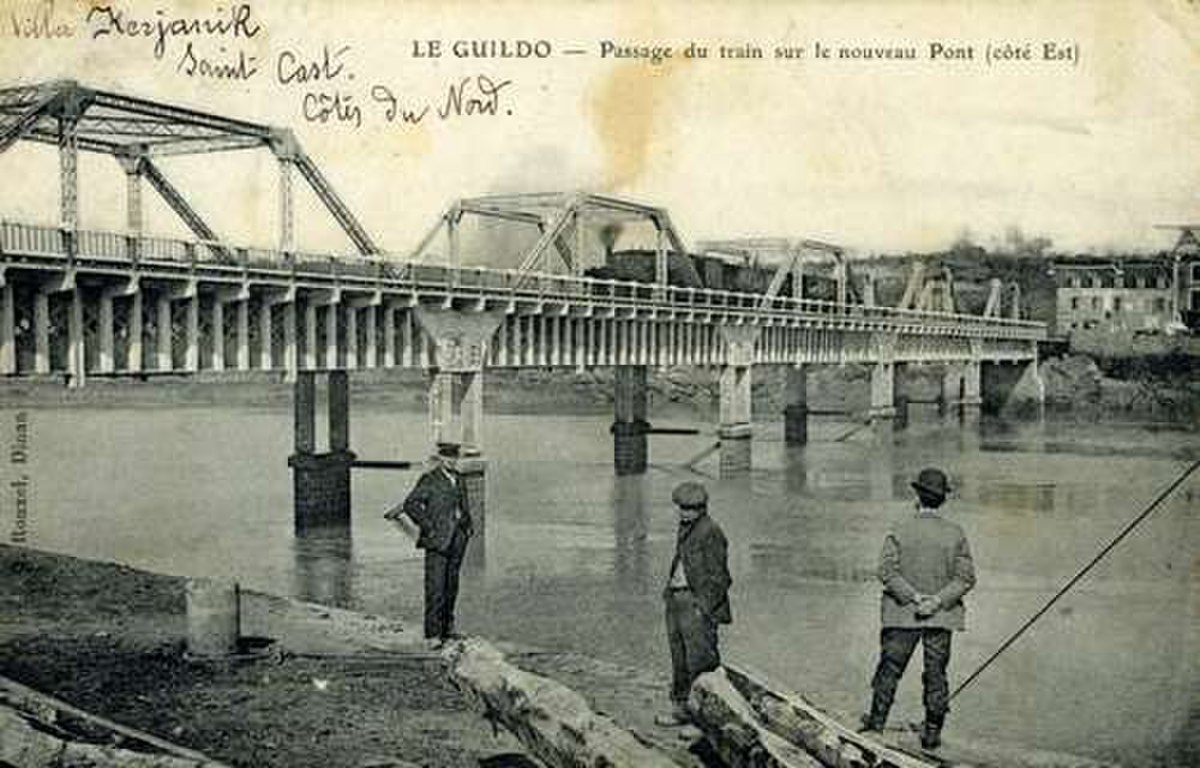

Ligne Plancoët - Saint-Cast

La ligne de Plancoët à Saint-Cast-le-Guildo a été inaugurée le 18 septembre 1906 et fermée le 15 février 1939.

Cette ligne mesure 18,7 Km. Elle sera réouverte temporairement le 12 octobre 1940 entre Matignon et Saint-Cast.

Au début, cette ligne était isolée du reste du réseau. Elle sera raccordée par la construction du second réseau en 1926.

La gare de Plancoët permettait la correspondance avec la ligne Lamballe - Lison de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Grâce à cette correspondance, la ligne eu un trafic assez important.

Le seul ouvrage d'art important de cette ligne est le pont du Guildo permettant à la ligne de franchire l'Argenon à Saint-Cast-le-Guildo. Ce pont mixte avait été renforcé pour le passage de la voie ferrée. Il a été démoli en 1974.

Ligne Quintin - Rostrenen

La ligne de Quintin à Rostrenen a été inaugurée le 15 mai 1907 et fermée le 1er août 1938. Elle est longue de 45,9 Km.

La gare de Quintin est une gare de correspondance avec la ligne Saint-Brieuc - Loudéac de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest (elle disposait en particulier d'un portique pour les transbordement). Rostrenen est aussi une gare de correspondance mais avec le Réseau Breton (ligne Carhaix - Loudéac). Jusqu'à la construction de la ligne Guingamp - Saint-Nicolas du Pélem (second réseau), cette ligne reste isolée. Toutefois, des échanges de matériel pouvaient se faire via le Réseau Breton.

Il n'y a qu'un seul ouvrage d'art important sur la ligne : les passerelles de Quintin.

Le second réseau

Devant le succès du premier réseau, le conseil général décide la création d'un second afin de couvrir l'ensemble du département. Ce second réseau, de 13 lignes, est déclaré d'utilité publique le 28 mars 1912. Un autre concessionnaire en obtient l'exploitation. Il avait également obtenu la concession du second réseau du Finistère. La société d'exploitation crée pour ces deux réseaux était la Compagnie des Chemins de fer armoricains. La première guerre mondiale stoppa la construction des lignes. Elle eu également pour effet de gréver la situation financière des compagnies concessionnaires. Le matériel n'avait pas été épargné non plus par le défaut d'entretien et la réquisition de wagons par le génie militaire.

Face à ces difficultés, le département décida de racheter les réseaux selon les clauses des cahiers des charges. Cette reprise fut effective le 1er janvier 1920. Afin d'assurer la stabilité financière, certaines lignes du second réseau ne furent finalement aps construites : Collinée à Merdrignac ; Brons à Plélan ; Dinan à Evran ; Callac à Plouaret ; Moncontour à Cartravers.

Ligne Lannion - Plestin-les-grèves

La construction de la ligne de Lannion à Plestin-les-Grèves fut votée dès août 1904 et déclarée prioritaire en 25 août 1910 mais elle ne sera déclarée d'utilité publique que le 28 mars 1912 (comme les autres lignes du second réseau). Les travaux débutent en août 1912. Une première partie de la ligne entre Plestin et Pont-Menou (limite avec le département du Finistère) fut mise en service le 21 juillet 1914 pour le trafic voyageur et le 1er juillet 1915 pour les marchandises. La seconde partie entre Plestin et Lannion fut inaugurée le 1er juillet aux voyageurs et le 15 juillet aux marchandises. La ligne ferma le 1er janvier 1937 et fut déclassée le 27 avril 1939.[4]

C'est la première ligne du second réseau à être inaugurée. Elle sera la seule exploitée par les Chemins de fer armoricains (concessionnaire du second réseau). La construction des autres lignes ayant été interrompu pendant la seconde guerre mondiale, elle n'ouvriront qu'une fois le passage à l'exploitation en régie départementale.

Une seconde ligne (dans la continuité de celle-ci) de Plestin-les-grèves à Morlaix était gérée par les CFA. Malheureusement la reprise de l'exploitation en régie provoquera une désorganisation du service ce qui aura pour effet d'accélérer la fermeture.

Les seuls ouvrages d'art importants de la ligne sont les passerelles de Saint-Efflam en Plestin-les-Grèves.

Un livre de Laurent Goulhen concerne cette ligne. Il a été publié aux éditions Skol Vreizh.

Ligne Lamballe - Saint-Alban

La ligne de Lamballe à Saint-Alban a été inaugurée le 15 juillet 1921 et fermée le 31 décembre 1948.

La ligne ne comporte pas d'ouvrage d'art important

Ligne Paimpol - Plouha

La ligne Paimpol à Plouha a été inaugurée le 11 juillet 1922 et fermée le 31 décembre 1956. Elle est longue de 19 Km. Elle est déclassée le 27 janvier 1958.

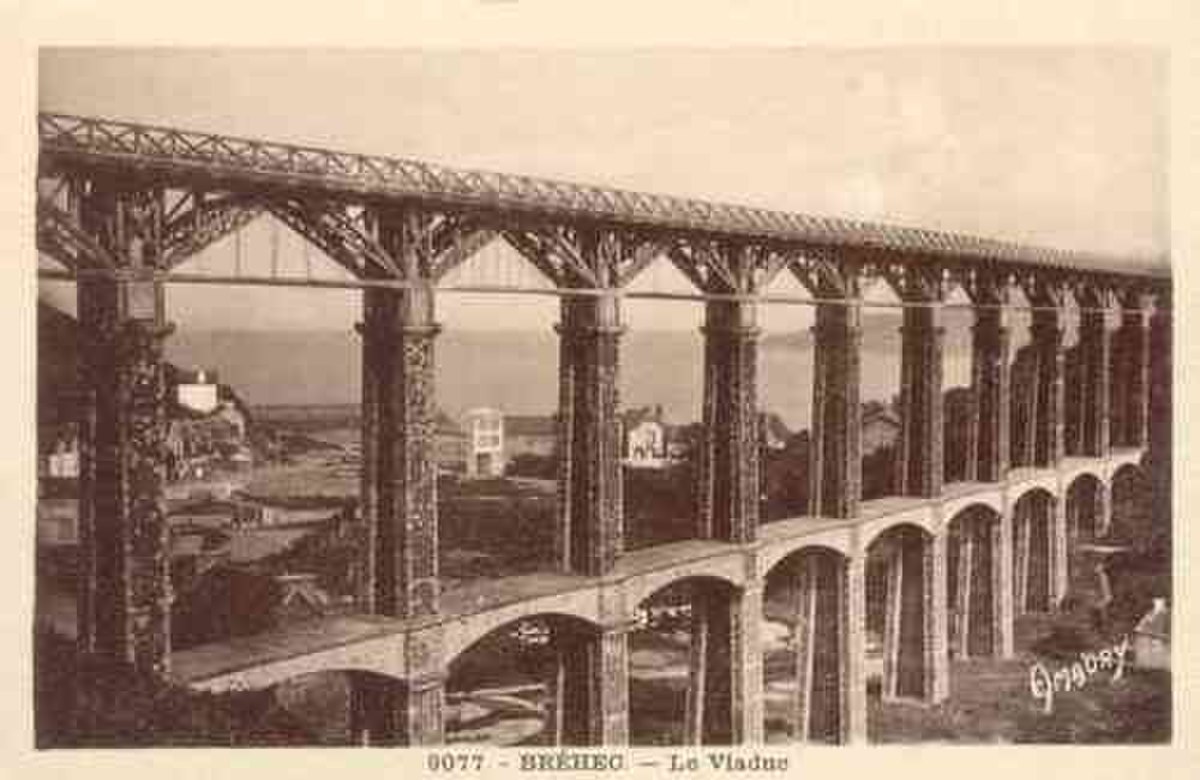

Peu après le viaduc de Bréhec, la ligne passait à proximité de Plouézec et Kerity. En 1924, les conseils municipaux demandent la création d'abris au niveau des arrêts du Questel et de Guillardon. Cette demande fut acceptée en mai 1924. La halte du Questel, rasée en 1971, fait l'objet d'un article dans le numéro 16 de la revue d'histoire de l'ACFCdN.

Bien que la ligne soit également en bord de mer et dans le prolongement de la ligne Saint-Brieuc - Plouha, seuls deux ouvrages d'arts furent construits : les passerelles de Kermanach et le viaduc de Bréhec entre Plouézec et Plouha.

Ligne Guingamp - Saint-Nicolas

La ligne de Guingamp à Saint-Nicolas-du-Pélem a été inaugurée le 12 janvier 1924 et fermée le 1er août 1938.

Cette ligne ne compte que deux ouvrages d'art importants :

- Viaduc de Cadolan - Guingamp

- Viaduc de Kerlosquer - Ploumagoar

Ligne Yffiniac - Matignon

La ligne d'Yffiniac à Matignon a été inaugurée le 23 février 1924 et fermée le 31 décmebre 1948.

Les principaux ouvrages d'arts sont :

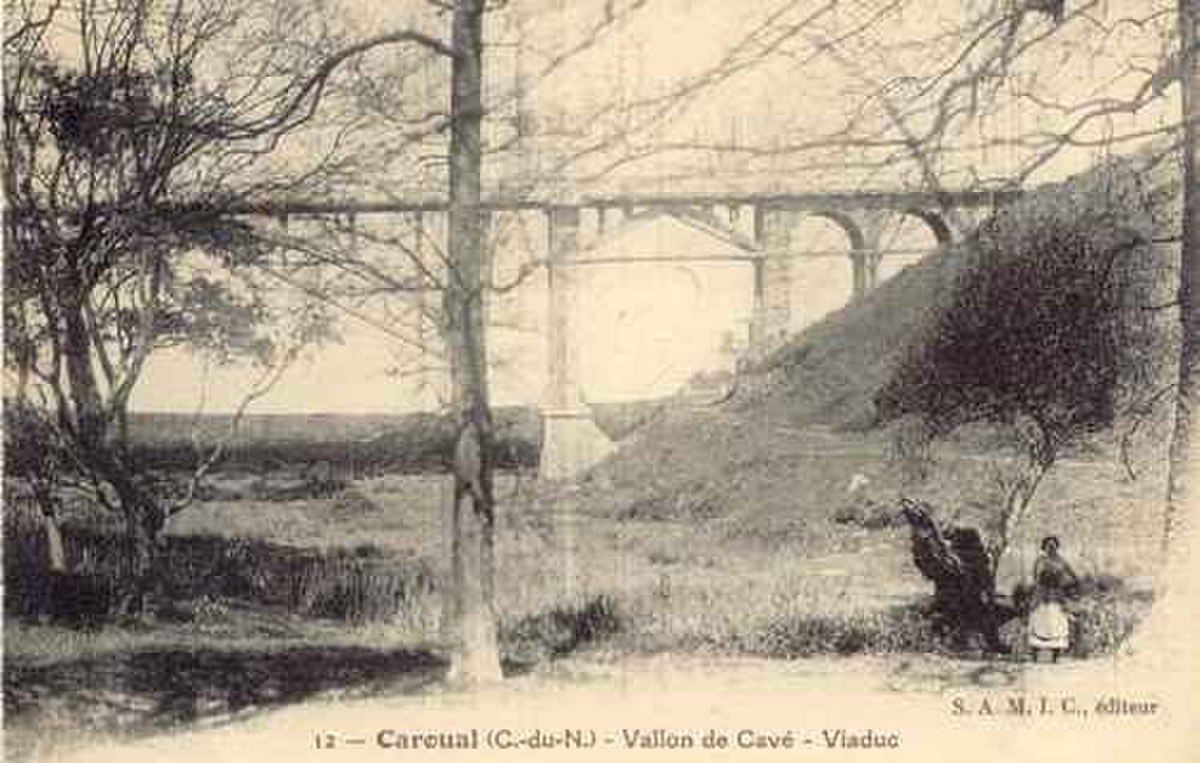

- Viaduc de Caroual ou de Cavé - Erquy

- Ponceau de la Côtière - Erquy

- Passerelle de la Côtière - Erquy

- Viaduc des Ponts-Neufs - Hillion

- Viaduc du Préto - Pléneuf-Val-André

- Pont de Plurien - Plurien

- Viaduc de Port-Nieux - Fréhel

Ligne Tréguier - Paimpol

La ligne de Tréguier à Paimpol a été inaugurée le 1er mai 1924 et fermée le 31 mars 1950.

Une branche de cette ligne partait de Pleumeur et allait jusqu'à Pleubian.

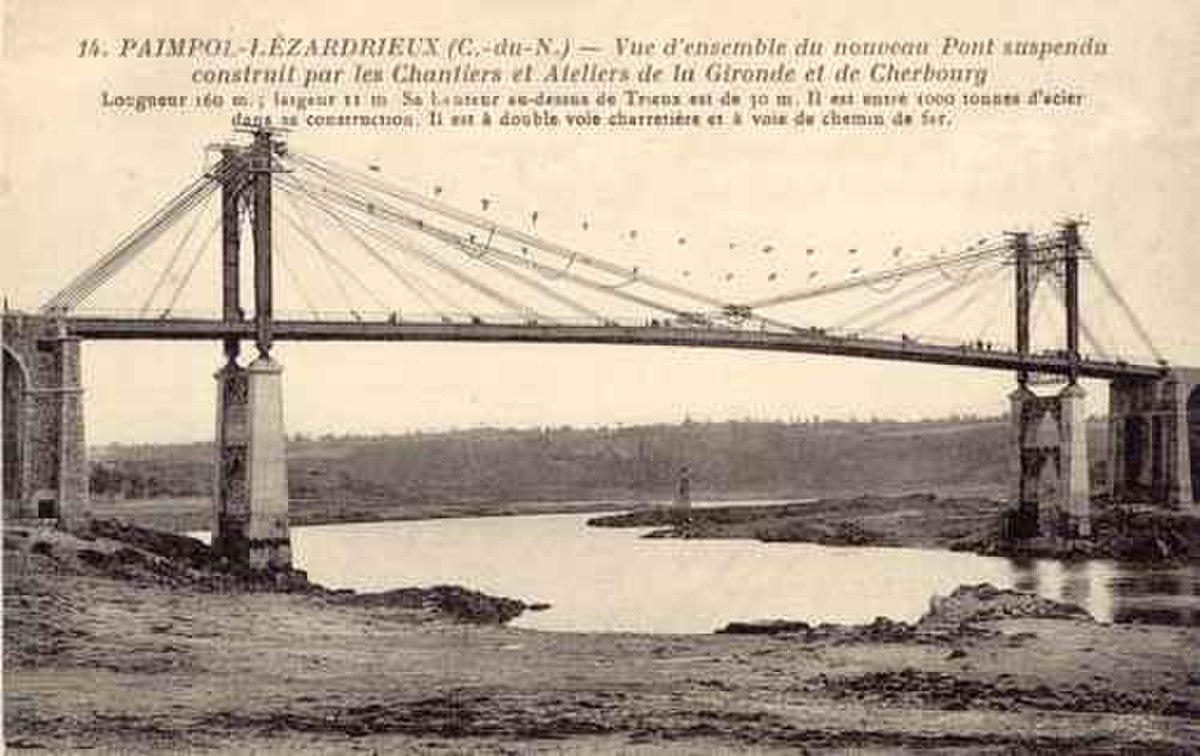

La ligne comporte deux viaducs majeurs : le viaduc de Lézardrieux (un des rares ponts-rail suspendus de France) pour franchir le Trieux et le viaduc sur le Jaudy à Tréguier. Ce dernier sera démoli en 1944 par les FFI. Le réseau de ce fait coupé en deux. Des travaux de reconstruction démarrent en septembre 1946. Sans que l'on sache pourquoi, l'arc central s'effondra lors de ce chantier. Les travaux furent abandonnés ce qui accéléra les fermetures des lignes à l'Ouest de Paimpol.

Ligne Plémy - Loudéac

La ligne de Plémy à Loudéac a été inaugurée le 6 avril 1925 et fermée le 1er avril 1937. Elle mesure 21,6 Km. Il s'agit d'une branche de la ligne Moncontour - Collinée.

La gare de Loudéac était une gare de correspondance avec la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest et le Réseau Breton.

L'inauguration officielle a eu lieu le 29 mars 1925. [5]

Le principal ouvrage d'art de la ligne est le pont sur le Lié à Plouguenast.

Ligne Collinée - Dinan

La ligne de Collinée à Dinan a été inaugurée le 8 octobre 1925 et fermée le 1er avril 1937. Longue de 46 Km, elle était dans la continuité de la ligne Saint-Brieuc - Collinée.

Son exploitation se limita presque exclusivement à des automotrices De Dion-Bouton JM et leur remorques KX qui effectuaient le parcours direct de Saint-Brieuc à Dinan. Elle croisait la ligne Paris - Brest de la Compargnie des Chemins de Fer de l'Ouest au niveau de Plénée-Jugon. Après la station de Jugon, la ligne remontait en forte pente puis empruntait un des rares tunnel du réseau. A l'entrée de Dinan, le pont de l'Aublette permettait de franchir la ligne Dinan - La Brohinière (Compagnie des chemins de fer de l'Ouest).

Les principaux ouvrages d'arts de la ligne sont :

- Pont de l'Aublette - Dinan

- Pont du Marchis - Jugon

- Passerelles du Gouray - Gouray

Ligne Saint-Briac - Le Guildo

La ligne de Saint-Briac au Guildo a été inaugurée le 14 juilllet 1926 jusqu'à Lancieux et fermée le 15 février 1939. Elle mesure 11 Km jusqu'à la gare de Lancieux.

Cette ligne permettait de rejoindre l'Ille et Vilaine et le tramway de Saint-Briac à Dinard. Toutefois le pont sur le Frémur (seul ouvrage d'art de la ligne - situé entre Lancieux et Saint-Briac) ne fut terminé qu'en 1928 alors que la ligne du tramway fermait. La jonction ne fut donc jamais réalisée. La section entre Lancieux et Saint-Briac fut ouverte seulement en 1932. Située à l'extrémité du pont, la gare de Saint-Briac ne fut jamais achevée : il n'y eut aucun batiment construit.

Ce fut, avec la ligne Collinée - Dinan, la ligne la plus éphémère du réseau (à peine 13 ans d'existence).

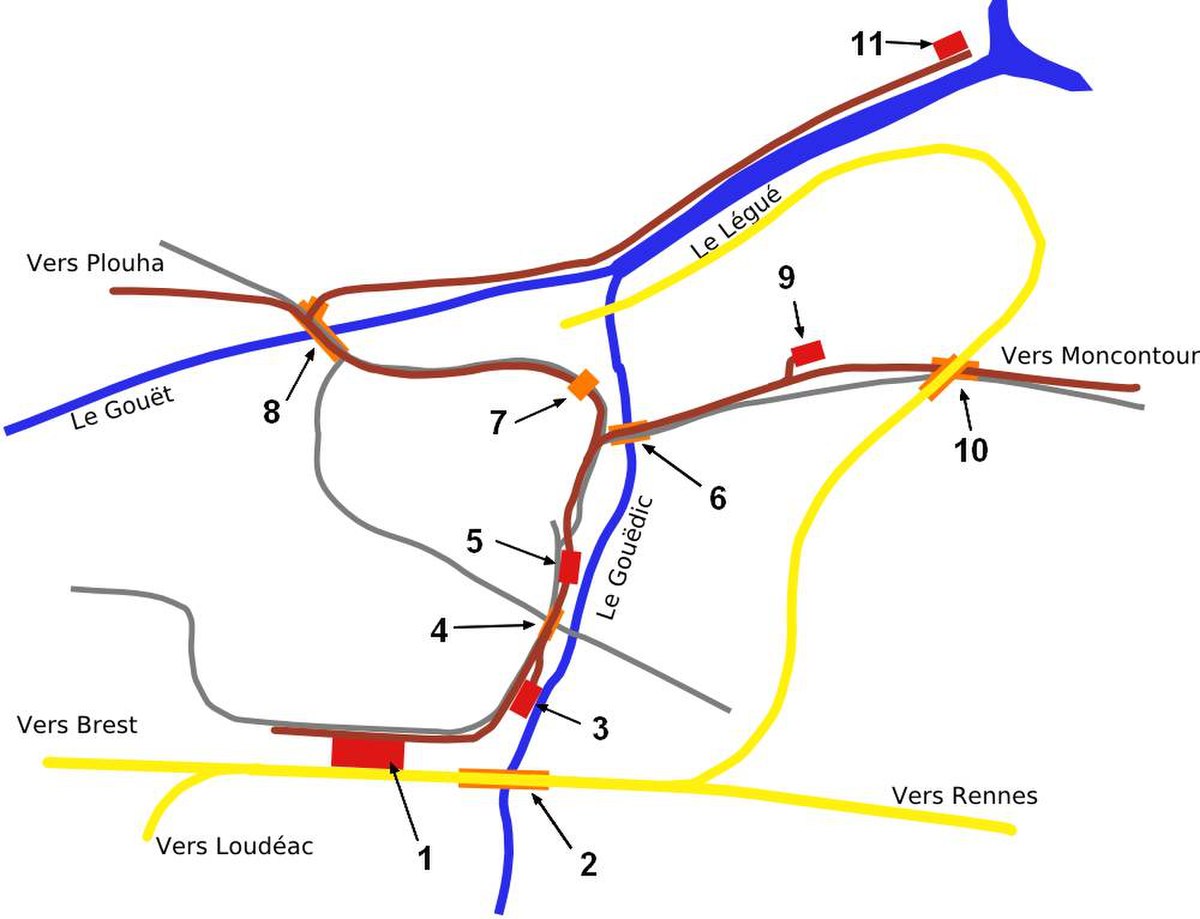

Saint-Brieuc

Le visage de la ville de Saint-Brieuc a été véritable bouleversée par l'arrivée du train départemental. En effet, la ville est composée de deux vallées importantes (Le Gouëdic et Le Gouët) ce qui a imposé la création de nombreux ouvrages d'arts.

Au cœur du réseau, la gare Centrale était le point de départ de 4 lignes : Plouha, Le Phare, Moncontour et la gare de l'Ouest. Deux dépôt ont été construits à proximité. Le premier, Boulevard Waldeck-Rousseau servait principalement aux locomotives vapeurs tandis que le second à Cesson était destiné aux travaux lourd sur le matériel.

Le schéma ci-contre montre l'ensemble des installations ferroviaires de la ville de Saint-Brieuc.

Code des couleurs :

- gris : quelques rues importantes

- bleu : les cours d'eau

- jaune : les lignes de la compagnie de l'Ouest

- rouge brique : les lignes du réseau départemental

- rouge : les bâtiments ferroviaires

- orange : les ponts et viaducs

Description des éléments :

- Gare de la compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest et gare CdN du boulevard Charner

- Viaduc de la Méaugon (Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest)

- Ateliers CdN du boulevard Waldeck Rousseau

- Pont de Gouëdic

- Gare Centrale

- Viaduc de Toupin

- Pont de Rohannec'h

- Viaduc de Souzain

- Ateliers CdN de Cesson

- Pont des Courses

- Terminus de la pointe de l'aigle dit également Le Phare

A noter que la route longeant la voie entre les points 5 et 8 est appelée Les nouveaux Boulevards ou Boulevards Harel de la Noë ont également été construit pour le chemin de fer des Côtes-du-Nord

Le petit train au quotidien

Le petit train des Côtes-du-Nord a fortement marqué les habitants du département. Il rythmait leurs vies par ses passages réguliers. C'est donc non sans émotion qu'ils virent la dernière ligne se fermer en 1956.

Accidents

Les Chemins de Fer des Côtes-du-Nord a connu de nombreux accidents principalement dû à la négligence des premiers automobilistes aux passages à niveaux. La majorité de ces passages n'étaient pas gardés mais protégés d'une simple croix de Saint-André. L'augmentation des automobiles en particulier avant la seconde guerre mondiale augmente également le nombre d'accidents.

Principaux accidents :

- 24 août 1909, Guingamp : Déraillement du train tracté par une 030T Blanc-Misseron. Il n'y eut que quelques blessés. Cet accident aurait pour origine des cailloux posés sans doute par des enfants sur la voie.[6]

- Décembre 1920, Tréguier : Déraillement d'un train sur les Ponts noirs. La locomotive, le fourgon et un wagon de charbon sont sortis des rails. Une partie du chargement du wagon est tombée dans la rivière. Une dizaine de personnes sont légèrements blessées.

- 14 septembre 1929, Port-à-la-Duc : Déraillement d'un train. La locomotive et le fourgon tombent dans un ravin en contrebas de la voie. Le chauffeur est tué en sautant de la locomotive. Le mécanicien qui était resté à bord est grièvement blessé mais survit.[7]

- 7 juillet 1932, Saint-Quay-Portrieux : collision entre une voiture et un train à un passage à niveau. Bilan : 2 morts [8]

- 5 septembre 1933, Erquy : collision frontale entre une automotrice De Dion Bouton et un train tracté par une locomotive vapeur 030T Corpet-Louvet. Bilan : 3 morts et 20 blessés[8]

- Novembre 1945, Saint-Brieuc : Déraillement de l'autorail De Dion Bouton OC1 n°16 sur le viaduc de Souzain lors de ses essais suite à la révision d'après-guerre (les autorails n'avaient pas pu circuler pendant la seconde guerre mondiale du fait de la pénurie de carburant). Une défaillance des freins est à l'origine de ce déraillement. La vitesse de l'autorail a été évalue à près de 150 Km/h.[9]

Le petit train des Côtes-du-Nord et la résistance

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, le petit train des Côtes-du-Nord fut un acteur de la résistance. Les Allemands réquisitionnaient le matériel pour la construction du Mur de l'Atlantique. Du personnel du chemin de fer détourne du matériel comme des sacs de ciment.

Les résistants était assez actifs dans le département. De nombreux actes de sabotages furent menés contre le petit train. Au total, plus d'une cinquantaine ont été rescensés. Les principales actions consistaient au sabotage de la voie pour provoquer des déraillements ou au sabotage du matériel. Le plus souvent le personnel était prévenu qu'il y aurait une action et de ce fait il n'y a pas eu de victime humaines. L'un des actes les plus impressionnant est la destruction du viaduc sur le Jaudy à Tréguier par les FFI en 1944. Cet acte eut pour effet de couper le réseau en deux et de désorganiser le trafic.

Les alliés ont réalisé de nombreux mitraillages. Il y eu par exemple le mitraillage d'un train dans la région de Lamballe le 27 janvier 1943 où Léon Catros fut blessé à la jambe[10].

Deux ouvrages traitent du train des Côtes-du-Nord au cours de la seconde guerre mondiale :

- "Le Petit train des Côtes-du-Nord - Une entreprise dans la tourmente de la seconde guerre mondiale" - Revue d'histoire n°19 de l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

- "La bataille du rail dans les Côtes-du-Nord" réalisé par le Comité pour l'Etude de la Résistance populaire des côtes-du-Nord à partir d'une étude de Serge Tilly et Alain Prigent.

Exploitation

Voici un tableau reprenant les chiffres de l'exploitation par an[11]. En 1908, seul le premier réseau était construit. En 1922, une partie du second réseau était construit. En 1926, le réseau était à son apogée.

| Année | Nombre de voyageurs | Marchandises | Recettes | Dépenses | Résultat d'exploitation |

|---|---|---|---|---|---|

| 1908 | 806 915 | 198 027 | 815 685 | 695 234 | + 120 451 |

| 1922 | 1 028 376 | 204 711 | 3 196 836 | 3 043 284 | + 153 552 |

| 1926 | 1 600 326 | 189 380 | 7 133 244 | 8 040 055 | - 906 811 |

| 1928 | 1 404 278 | 211 656 | 8 541 730 | 9 986 258 | - 1 444 528 |

| 1930 | 1 309 480 | 225 513 | 3 635 042 | 5 127 468 | - 1 492 425 |

| 1945 | 991 569 | 94 080 | 29 578 971 | 31 712 529 | -2 133 558 |

| 1946 | 1 402 000 | 130 000 | |||

| 1947 | 1 609 000 | 160 117 |

On remarque une situation paradoxale : le trafic augmente mais le déficit augmente en même temps. En 1948, le déficit atteint 40 522 000 FF.

Épilogue

Les années 1930 marque le développement du transport automobile. Alors qu'en 1900, le département ne compte que 8 automobiles, en 1920 ce sont 2 865 véhicules qui sont recencés et 12 492 en 1932. Face à la concurrence routière, le réseau a du mal à suivre. Bien que le nombre de voyageurs et de marchandises transportés ne cesse de croître, le déficit suit la même tendance.

Les premières lignes ferment à partir de 1937. A la veille de la seconde guerre mondiale, il ne reste plus que 191 Km de lignes en exploitation. Les destructions d'ouvrages, de matériel et l'inflation du prix des matériaux et des charges salariales fragilise un peu plus la régie. En avril 1950, suite à la fermeture de la ligne entre Pleubian et Paimpol, il ne reste plus qu'une ligne (Saint-Brieuc - Plouha - Paimpol).

Le principe de sa fermeture est acquis dès le 5 décembre 1949 mais un retard dans l'aménagement de la route nationale destinée à le remplacer lui donne un sursis de quelques années. Le 31 décembre 1956, le dernier train commercial circule entre Saint-Brieuc et Paimpol. La foule massée le long des voies pour ce dernier train montre l'attachement de la population à ce petit train. La presse en fait largement écho indiquant que le progrès était en route...

Les voies sont déferrées en 1957. Une partie du matériel est vendue à d'autres réseaux ou à des particuliers pour servir tantôt de poulailler, d'habitation ou de rangement. Les bâtiments sont récupérés par les collectivités pour en faire des gares routières ou pour servir aux Ponts et Chaussées. Une partie est vendue à des particuliers pour servir d'habitation. Le personnel est, pour sa part reclassé dans les services du Conseil Général, mis en retraite anticipé, mis à la conduite des autocars de remplacements ou continuent leur carrière sur le Réseau Breton ou à la SNCF.

Les ouvrages d'arts seront pour la plupart préservés mais ils subissent les outrages du temps. De nombreux, devenus dangereux ou inadaptés à la circulation automobile, seront démolis dans les années 1980.

Description technique

Bâtiments

Les bâtiments étaient caractéristiques du réseau des Côtes-du-Nord. Ceux du premier réseau étaient construits en brique alors que ceux du second réseau l'était en ciment. Les gares du premier réseau étaient réduite au strict minimum. La plupart du temps, il n'y avait pas de logement pour le chef de gare qui rentrait chaque soir chez lui. La gare était composée d'un bureau, d'un magasin pour le stockage du matériel, d'une salle d'attente et, dans le cas des gares de "type complet", d'une halle à marchandise accolée avec un quai haut.

Seules les grandes gares, souvent situées aux noeuds du réseau possédaient un étage pour permettre le logement du chef de gare. On retrouve ce type de gare à Lannion, Tréguier, Paimpol et Lamballe. Des remises à machines étaient disposées dans ces gares, ainsi qu'aux terminus des lignes.

La gare la plus remarquable était sans conteste la "gare centrale" à Saint-Brieuc.

Plusieurs dépôts-ateliers permettaient les interventions sur le matériel. Ils étaient situés aux points stratégiques du réseau. Il y en avait à : Saint-Brieuc (boulevard Waldeck-Rousseau et Cesson), Quintin, Tréguier, Plancoët, Guingamp (Petit-Paris).

Des châteaux d'eau étaient répartis dans les principales gares pour alimenter les locomotives à vapeur. Trois types différents ont été utilisés sur le réseau : cylindrique, cubique avec un seul pied et parallélépipédique avec deux pieds.

Plusieurs haltes sont réparties sur le réseau. Il s'agit de gares réduites à un simple abris à voyageurs et sans évitement. En plus de ces haltes, le réseau comptait plusieurs arrêts en pleine voie. Ces arrêts étaient matérialisé par un simple panneau. On retrouve un de ces arrêts sur le viaduc de Souzain ou à Pont-ar-Yar en Plestin-les-Grèves.

Voies

Le profil accidenté du réseau dû à la proximité de la côte et de ce fait le passage de nombreux cours d'eau ont nécessité la construction de nombreux ouvrages d'arts (voir dans la description des différentes lignes). Le premier réseau avait des rampes d'au maximum 30 pour mille. Lors de la construction du second réseau, les machines étaient plus puissantes. Il fut donc décidé de passer cette limite à 40 pour mille.

Les rails "Vignole" utilisés pour la construction des réseaux étaient longs de 12 mètres et pesaient 23 kg au mètres pour le premier réseau et 20 kg au mètre pour le second réseau. Les traverses en chêne étaient disposées tous les 60 cm environ[12]. La plupart du temps, la voie était en "site propre" et non en bordure de route.

Des plaques tournantes de 3,60 mètres étaient disposées aux terminus des lignes ainsi que dans les dépôts. Elles permettaient le retournement des locomotives à vapeur. A noter que certaines automotrices De Dion Bouton disposaient de leur propre dispositif de retournement puisqu'elles n'étaient équipée que d'un unique poste de conduite et qu'elles étaient trop grandes pour les plaques tournantes.

Matériel utilisé

42 locomotives furent utilisés pour l'exploitation du réseau des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord.

- 030T Blanc-Misseron 13 tonnes (1903). numérotées 1 à 17

- 030T Blanc-Misseron 15,5 tonnes (1905). numérotées 18 à 25

- 030T Corpet-Louvet 18,5 tonnes (1908). numérotées 26 à 29

- 030T Corpet-Louvet 17 tonnes (1915). numérotées 201 à 203

- 030T Corpet-Louvet 20 tonnes (1922). numérotées 30 à 34

- 030T Corpet-Louvet 20,5 tonnes (1925). numérotées 35 à 42

D'autres locomotives ont circulés sur le réseau pour la construction ou pour des essais.

- 030T Cail 11 tonnes. Construction du second réseau

- 030T 13 tonnes. Construction du second réseau

- Mallet 020+020T Gustrow de 36 tonnes "La Bretagne" achetée en en 1924 à M Pincos dans l'objectif de faire des trains lourds comme sur le Réseau Breton. Sa construction ancienne (1897) en faisait une locomotive moins puissante que les dernières Corpet. Elle ne fut presque pas utilisé. Sa dernière utilisation connue est le déferrage en 1937 dans la région de Moncontour.[13]

- Une Orenstein & Koppel des Ponts-et-Chaussée est mentionnée pour la construction de la ligne Plémy-Loudéac.[13]

Dès 1922, la régie s'intéressa aux automotrices pour améliorer le trafic voyageur.

- De Dion Bouton JA (1923). numérotés 1 et 2

- De Dion Bouton JM1 (1925). numérotés 3 à 5

- De Dion Bouton JM4 (1932). numérotés 6 à 11

- De Dion Bouton KG (1927). numérotés 12 à 14

- De Dion Bouton OC1 (1936). numérotés 15 et 16

- Renault ABH6 (1946). numérotés 31 à 33

- Renault-Scemia NK (1924). numéroté 121

- Renault-Scemia NX3 (ex-réseau de l'Eure et Loir). numéroté 122

- Brissoneau et Lotz (ex-réseau du Finistère et du Morbihan). numérotés 17 à 21

Une centaine de voitures ont été nécessaires pour l'exploitation des lignes. Contrairement à d'autres réseaux d'Intérêt Local, il n'y eut pas de voitures de troisième classes. L'ensemble du parc est composé de voitures de secondes classes ou mixtes (première classe / seconde classe ou première classe / seconde classe / fourgon).

- 29 voitures mixtes première & seconde classe. numérotées AB21 à AB47 et AB168 à AB169

- 69 voitures de seconde classe. numérotées B101 à B167 et B48 à B49

- 6 voitures mixtes premières & seconde classe & fourgon. numérotées ABD1 à ABD6

- 24 fourgons. numérotés D351 à 374

Le parc marchandise ne comptait pas moins de 800 wagons répartis comme suit :

- 119 wagons couverts. numérotés K601 à K719

- 100 wagons couverts ex-War Department à châssis bois. numérotés K801 à K900

- 291 wagons tombereau. numérotés UL1001 à UL1291

- 60 wagons tombereau ex-War Department à châssis bois. numérotés UL1301 à UL1360

- 114 wagons plat. numérotés M1501 à M1594 et M1600 à M1619

- 30 wagons plat à traverse mobile. numérotés Mo2501 à Mo2530

L'ensemble du parc remorqué était équipé du frein à vide automatique du système Jourdain Honeret[14].

Pour les équipes de voie, 4 draisines avec lorries furent commandés le 5 décembre 1932 aux établissements Billard. Elles sont livrées le 3 février 1933 à Saint-Brieuc.

Une grue sur rail de 5 tonnes fut également utilisée par le réseau. A la fermeture du réseau, elle fut coulée dans un bloc en béton sur le port de Paimpol[14].

Au cours de la première guerre mondiale, du matériel (30 wagons tombereaux, 30 wagons couverts et 5 wagons plats) fut réquisitionné pour le Meusien. Lors de la seconde Guerre Mondiale, 15 voitures furent louées aux Chemins de fer du Morbihan pour l'organisation TODT à Lorient. La location dura du 20 août 1943 au 15 décembre 1943.

Matériel des CdN préservé

- Locomotive

- 030T Corpet-Louvet n°36 - MTVS - restauré

- Autorails

- De Dion-Bouton JM4 n°11 - AMTUIR - restauré

- De Dion Bouton OC1 n°15 - CFBS - en attente de restauration

- De Dion Bouton OC1 n°16 - ACFCdN - en attente de restauration

- Wagons

- Caisse de wagon couvert - ACFCdN - en attente de restauration

- Voitures

- Caisse de voiture n°ABD? - ACFCdN - en attente de restauration

- Caisse de voiture n°? - ACFCdN - en attente de restauration

- Voiture à bogie n°B153 - MTVS - en attente de restauration

- Fourgons

- Caisse de fourgon n°D? - ACFCdN - en attente de restauration

- Fourgon n°D355 - MTVS - en attente de restauration

- Fourgon n°D370 - MTVS - restauré

L'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

L'association a préservé plusieurs matériels ferroviaires historique, dont un autorail De Dion Bouton OC1 de 1937, originaire de l'ancien chemin de fer départemental et classé monument historique en 2004. Sa collection compte actuellement, trois locotracteurs (dont deux en état de marche), deux autorails De Dion Bouton, deux draisines, une locomotive à vapeur Orenstein et Koppel ainsi que plusieurs wagons et voitures dont certains sont restaurés.

L'ACFCdN préserve également tout objet en lien avec l'ancien réseau départemental des CdN et publie régulièrement des livres et brochures sur l'histoire de ce réseau.

Le réseau touristique est actuellement composé de quelques centaines de mètres. Les bénévoles espèrent pouvoir poursuivre ce réseau sur 3 kilomètres en empruntant le tracé de l'ancienne ligne de Saint-Brieuc à Moncontour. Ce parcours passerait sur plusieurs ponts et viaducs construits par Louis Auguste Harel de la Noë dont le viaduc en courbe de Douvenant.

Depuis 2004, les bénévoles ont installé un petit réseau en voie de 40 cm qui fait le tour du parc de Boutdeville en passant par le musée de La Briqueterie (dont un espace est consacré à l'ancien chemin de fer départemental).

L'ACFCdN est affilié à la FACS-UNECTO.

Contrairement à la plupart des associations costarmoricaines qui se sont empressées de prendre le nouveau nom du département "Côtes-d'Armor", cette association a conservé "Côtes-du-Nord" par mémoire du chemin de fer qui a disparu avant que le département change de nom.

Matériel préservé par l'ACFCdN

- Matériel moteur

- Autorail De Dion Bouton OC1 (1937). CdN n°16. Classé Monument Historique. En attente de restauration

- Autorail De Dion Bouton OC2 (1946). Réseau Breton X202. En attente de restauration

- Draisine Billard. Réseau Breton n°103. Restaurée

- Draisine Renault (1931). n°3M036. En attente de restauration (à mettre à l'écartement métrique)

- Locotracteur Brimont-Latil. Restauré

- Locotracteur LKM V10C (1960). Restauré

- Locotracteur Petercem. En attente de restauration

- Locomotive à vapeur 030T Orenstein & Koppel (1928 - n°11695). Compagnie Royale des Asturies "Florida n° 5". En attente de restauration

- Wagons

- Plat à traverse mobile (n°Ht6166). Voies Ferrées du Velay. Restauré

- Plat à traverse mobile (n°Ht6533). Voies Ferrées du Velay. En cours de restauration

- Plat à traverse mobile (n°Ht2050 ?). Voies Ferrées du Velay. En attente de restauration

- Plat à traverse mobile (n°?). Voies Ferrées du Velay. En attente de restauration

- Couvert. Blanc Argent. Transformé en voiture

- Couvert. Blanc Argent. En attente de restauration

- Plat. Réseau Breton n°S3004. En attente de restauration

- Couvert. Réseau Breton n°Kf1420. En cours de restauration

- Caisse de couvert. CdN. En attente de restauration

- Berline. Ardoisière de Trélazé. En attente de restauration

- Berline. Ardoisière de Trélazé. En attente de restauration

- Berline (sans la benne). Ardoisière de Trélazé. En attente de restauration

- Berline. Ardoisière de Trélazé. Transformée en wagonnet désherbeur

- Voitures et fourgons

- Caisse de voiture. CdN. En attente de restauration

- Caisse de voiture. CdN n°ABD?. En attente de restauration

- Caisse de fourgon. CdN n°D?. En attente de restauration

- Voiture (1908). AOMC n°B41. En attente de restauration

- Voiture (1908). AOMC n°B43. En attente de restauration

- Matériel fixe

- Grue de quai. Réseau Breton (gare de Brélidy-Plouec). Restaurée

- Grue de quai. Réseau Breton (gare de Merdrignac). En attente de restauration

- Plaque tournante (1890). Vivarais n°45. Restaurée

- Plaque tournante. Vivarais. En attente de restauration.

- Grue à eau. CdN. Restaurée pour présentation statique.

Ligne Touristique

Un des objectifs de l'association est de créer un chemin de fer touristique le long de la baie de Saint-Brieuc. Cette ligne, partirait du dépôt actuel de Boutdeville puis emprunterait l'ancienne plateforme de la ligne Saint-Brieuc - Moncontour jusqu'au pont des Courses où sera installée une petite gare.

Cette ligne sera longue d'un peu plus de 3 km et passera sur 5 ponts et viaducs :

- Ponceau de Saint-Ilan

- Pont de la Cage

- Viaduc du Vau-Hervé

- Viaduc de Douvenant

- Pont des Courses

Actuellement ce projet est en attente d'accord de la part du Préfet. Des pressions sont faites par des associations riveraines pour demander une étude d'impact du fait de la proximité de la réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc.

En attendant l'autorisation de sortie du terrain, les bénévoles utilisent les voies posées sur le site pour proposer aux visiteurs un petit tour dans le matériel restauré (draisine Billard, locotracteur Brimont-Latil et balladeuse du projet Jeunes). Plusieurs millier de visiteurs font ce circuit chaque été.

Tramway de Boutdeville

Pour dynamiser le site, les bénévoles ont acquis en 2004 du matériel en voie de 40 cm. L'idée était de faire une boucle autour du site de Boutdeville pour permettre aux visiteurs de découvrir le parc.

Le premier été, la voie était limitée à une ligne droite avec une boucle de retournement à une extrémité et un triangle à l'autre extrémité. Au cours du printemps 2005, les bénévoles ont posés près de 300 mètres de voie supplémentaire pour terminer la boucle. Actuellement la boucle d'un peu plus de 500 mètres est dans sa version définitive. Elle passe devant le musée de la Briqueterie.

Ce petit train circule tous les étés et transporte plusieurs milliers de visiteurs.

Le matériel qui compose le parc est essentiellement d'origine maraîchère. Il a été récupéré auprès de particuliers à Saint-Eutrope et à Nantes. La plupart du matériel a été révisé et amélioré par les bénévoles de l'association. Des balladeuses ont été construites par les menuisiers de l'association.

Travail de mémoire

Un point principal du travail de l'association est le travail de mémoire sur l'ancien réseau départemental. Ce travail passe par la collecte des témoignages et des documents sur le réseau des CdN. Plusieurs milliers de documents divers ont ainsi été collectés par les bénévoles.

L'objectif de cette collecte est de constituer un fond documentaire important sur ce réseau. Ce fond sert à la réalisation d'expositions et à la publications d'ouvrages.

C'est ainsi sous l'impulsion de l'association et grâce aux documents fournis que le musée de la Briqueterie a vu le jour à Boutdeville. L'association a publié de nombreux livres et 19 revues d'histoire. En 2006, à l'occasion de ses 20 ans, elle a également publié un DVD sur l'histoire du réseau. Ce DVD reprend de nombreuses images d'archives inédites collectées par les bénévoles.

Manifestations

L'Associaiton participe à de nombreuses manifestations extérieures. On peut citer en particulier les Fêtes de la Vapeur en Baie de Somme, Expométrique à Villebon, le Salon du Tourisme Ferroviaire à Saint-Jean du Gard, Rétro-Salon à Saint-Brieuc...

Elle a également organisé plusieurs manifestations majeures sur son site de Boutdeville :

- 8 juillet 2001 : Loco en Fête à l'occasion de l'arrivée de la locomotive 030T Orenstein et Koppel

- 25-29 mai 2005 : Centenaire du Chemin de Fer des Côtes-du-Nord. Présentation de la quasi-totalité du matériel CdN préservé. Venue des locomotives 030T CdN n°36 du MTVS et 031T Buffaud-Robatel du CFBS.

- 12-13 mai 2007 : 20 ans de l'association à Boutdeville.

Notes et références

- ↑ Article "La ligne de Saint-Brieuc à Moncontour et les tuileries-briqueteries de Saint-Ilan", revue d'histoire numéro 16 de l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

- ↑ Article "Le p'tit train de Couennée : le grand Chambardement", revue d'histoire numéro 15 de l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

- ↑ Article "Lannion la ville aux trois gares", revue d'histoire numéro 17 de l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

- ↑ "Ancienne voie ferrée d'intérêt local Lannion-Plestin-les-Grèves-Finistère, deuxième réseau" sur site des Archives départementales

- ↑ Article "Inauguration de la ligne Plémy-Loudéac", revue d'histoire numéro 15 de l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

- ↑ Article "Guingamp, une locomotive dans un ravin", revue d'histoire numéro 16 de l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

- ↑ DVD "La grande épopée du Petit Train des Côtes-du-Nord" édité par l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

- ↑ a b Source : "L'album du Petit Train des Côtes-du-Nord" de Laurent Goulhen édité par l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord pages 76-77

- ↑ Article "Novembre 1945 : record de vitesse sur voie métrique", revue d'histoire numéro 17 de l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

- ↑ Article "Le petit train sous l'Occupation dans la région de Lamballe", revue d'histoire numéro 15 de l'Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord

- ↑ Chapitre "Exploitation" de la revue CFRU n°131

- ↑ Paragraphe "Rails" de la revue CFRU n°131

- ↑ a b Archives Départementales des Côtes-d'Armor

- ↑ a b Henri Dupuis dans le n°114 (août - septembre 1973) de l'Indépendant du rail