Navire négrier - Définition

Un navire négrier était un navire de transport qui, pour une partie de son temps, transportait des esclaves. En général, il s'agissait de déporter des africains vers les côtes nord ou sud américaines. Ce transport d'esclaves était une partie du commerce triangulaire.

Types de navires utilisés.

Il n'existe pas de navire négrier type, ni de modèle spécifique de navire. C'est un navire de commerce banal. Simplement, il transporte une cargaison d'esclaves une partie de son temps.

C'est dire que l'on va trouver tous les types imaginables de navires. Si les tailles seront généralement moyennes, voire petites, on trouvera des barques, des goélettes, des bricks, jusqu'à d'anciens navires de guerre réformés ou pris en location.

Pour donner des exemples, on pourra trouver Le Postillon, de 20 tonneaux, de Nantes, 6 hommes d'équipages capable d'emporter 20 captifs au plus[1], ou le Moine-Tatty, de Bordeaux, 784 tonneaux.[2]. Mais en règle générale, le navire négrier sera plutôt de 120-150 tonneaux, de 80 à 90 pieds de long, et 25 pieds de large, 65 à 75 pieds de quille et 10-12 pieds de cale.[3]. Une raison pour ce choix peut être trouvée dans les conditions de navigation sur les côtes africaines. Il faut pouvoir s'approcher au plus près de la côte, voire pouvoir pénétrer l'embouchure des fleuves.

A la fin du XVIIIe, le constructeur naval le plus connu de Nantes, Vial du Clairois, déclarait qu'il fallait entre 300 et 400 tonneaux, 10 pieds de cale et 4 pieds 4 pouces entre ponts pour un négrier idéal.[4]

Il faut noter que la tendance ira vers une diminution du tonnage et qu'au XIXe siècle, lorsque la traite deviendra illégale, les armateurs privilégieront des petits navires très rapides, des bricks généralement, les espérant capables d'échapper aux croisières[5]

Préparation d'un navire négrier.

Le navire.

Comme il s'agit d'un navire de commerce banal, il n'y a pas de modifications particulières à prendre en compte. " " "

Pas besoin d'un bateau neuf, on considère même que déjà usagé,il suffira pour l'usage auquel il est destiné. Cela peut même être une fin de carrière pour un navire aux formes offrant une bonne capacité de transport ou offrant une bonne vitesse.[6]

Cependant, il faut qu'il puisse entasser dans sa cale les esclaves qu'il entend transporter. Il faut donc avoir un entrepont. Au besoin, il sera nécessaire de le construire, ou de rajouter des gaillards.

La cargaison comprend en premier lieu 400 à 450 barriques, nécessaires pour plusieurs centaines de personnes pour une durée de 2 mois de mer au moins. On compte environ 3 litres d'eau par homme et par jour. En admettant un navire de 45 marins et 600 esclaves, c'est un peu plus de 145.000 litres qu'il faut stocker pour 75 jours de mer... On imagine l'importance qu'aura le tonnelier à bord et celle des travaux de manutention journalière. D'autant que l'eau se conserve mal, à bord. Challe le raconte : " "...au bout de 2 mois que cette eau est embarquée... elle devient rousse et tellement puante qu'il faut se boucher le nez. Elle reste 9 à 10 jours dans cette état; après cela, elle s'éclairçit peu à peu, mais en s'éclaircissant elle conserve un goût très fade qui reste 8 ou 6 jours à se dissiper. Elle reste dans sa nouvelle pureté 3 semaines ou 20 jours. Sa rousseur la reprend, mais moins forte que la première fois. Il s'y engendre pour lors des vers gros comme la plus grosse paille vers la racine du blé. Ces vers sont d'un blanc grisâtre, le nez noir et ont de petites queues longues comme les 2/3 de leur corps, et le tout d'un bon travers de doigt. On passe cette eau et le linge les retient. Cela dure environ 8 jours. Ces vers meurent dans l'eau qui devient blanchâtre, à peu près comme du petit-lait. Cette eau se répure peu à peu, et redevient belle et claire, sans aucune mauvaise odeur ni dégoût que celui d'être remplie de petits vers un peu longs qu'on voit remuer comme des anguilles. Ils sont blancs, extrèmement vifs et si menus et si déliés qu'ils passent à travers tout et ne sont pas retenus par la plus fine mousseline pliés en 8 doubles, c’est-à-dire, 16 lits l'un sur l'autre...Voilà ce que les marins appellent les 3 maladies de l'eau... "

[7]

Ensuite, c'est 18 mois de biscuit, soit 160 quintaux; 20 barils de farine. En plus, on chargera 10 barils de bœuf, 10 quarts de lard, huile, beurre, morue, des légumes. Le vin, sur la base de 1,25 litre par marin et par jour, comprendra 2,5 tonneaux pour les officiers et 10 pour les marins.

A côté de cela, pour une cargaison de 450 noirs, on embarquera pour les nourrir 30 tonneaux de fèves, 100 quintaux de riz et 30 quintaux de gruau de Hollande.[8]

Selon la taille du navire, on embarquera aussi des animaux vivants, volaille, moutons, voire vaches, principalement destinés, dans l'ordre, aux officiers puis à l'équipage.

La préparation d'un navire négrier est environ moitié plus cher qu'un navire de commerce normal. Tant pour l'équipage plus nombreux, l'avitaillement plus important que pour la cargaison de traite.

La cargaison de traite regroupe l'ensemble des marchandises devant servir à acheter les esclaves. Celle embarquée par le Roy Dahomet, négrier de La Rochelle de 230 tonneaux, en 1772, est assez représentative. Elle se compose de bouges[9], de barres de fer, de pipes et de couteaux, d'alcool, de poudre et armes à feu, de parures, de chapeaux et d'étoffes et habits. Le tout pour une valeur de 145.067 livres, 8 sols et 3 deniers au départ de l'expédition. En cours de route, on y ajoutera du tabac.

La pacotille des officiers, composée de parures de corail et étoffes, se monte à 6.760 livres et 3 sols.[10]

L'équipage.

C'est une des raisons du coût élevé de préparation d'un navire négrier. L'équipage est plus nombreux que sur un navire de commerce normal. A la fin du XVIIIe siècle, un navire anglais de 150 tonneauxa un équipage de 30 marins, c’est-à-dire le double d'un navire de commerce normal[11]. Si c'était un navire français ou hollandais, ce serait même 45 marins[12]. Pour donner un ordre de grandeur, on peut considérer qu'il y aura 1 marin pour 10 captifs.[13]

En 1735, le Victorieux, de Nantes, 250 tonneaux, a un équipage de 92 marins.

A la fin du XVIIIe siècle, le ratio descendra à 1 marin pour 5 tonneaux.

- Le capitaine.

Il n'existe pas de spécialiste "capitaine négrier". Il faut plutôt considérer que l'on est, à l'occasion, chargé d'une cargaison d'esclaves, entre 2 cargaisons de marchandises normales.

Ainsi, à Bordeaux, on compte 465 expéditions négrières. Sur le nombre de capitaines concernés, 222 n'en feront qu'une, 56 en feront deux et 17 en feront trois.[14]

La paye d'un capitaine varie entre 100 et 200 livres par mois. Pour un anglais, c'est environ 5 livres sterling. Pour donner un exemple, le capitaine de L'Apollon, en 1754, touche 150 livres.

Mais le salaire n'est pas tout. Le capitaine est aussi intéressé au transport. Il reçoit en général une gratification qui est fonction du nombre d'esclaves débarqués vivants. Cette gratification est, en général, de 1 à 3% du prix de vente[15]. Mais il peut, dans certains cas, être plus élevé. Ce sera le cas du capitaine de L'Apollon, pour reprendre cet exemple; il a eu droit, lui, à 5%.[16]

- Les autres officiers.

Ils sont fréquemment en double. Ce n'est pas nécessairement une obligation pour ce type de voyage, mais plutôt une assurance en cas de décès.

Leur salaire tourne, pour les français, entre 1 et 4 livres par mois.

- Les spécialistes.

Il s'agit en premier lieu du charpentier. Sur lui repose l'aménagement du navire, tant pour le transport des marchandises que pour le transport des esclaves. Il est donc important d'avoir un bon charpentier capable de travailler vite et bien.

On trouve ensuite le tonnelier (il faut beaucoup d'eau pour ce bateau surchargé, et une eau corrompue sera cause de pertes importantes parmi les captifs).

Le chirurgien est aussi un des personnages clés. Il est indispensable pour détecter à temps l'apparition des maladies, traiter les malades, voire les rendre présentables pour la fin du voyage. Il n'est pas rare que les chirurgiens, comme les officiers, soient doublés. Rappelons qu'à l'époque, un chirurgien n'est pas un médecin et que, s'il embarque remèdes et potions, il n'a pas forcément eu la formation adéquate. Mais la situation est la même sur les bateaux du roi, ce n'est pas une particularité du navire négrier.

Ces spécialistes sont rangés parmi les officiers. Cela est compréhensible car leur travail sera pour beaucoup dans le succès financier du voyage. Ils touchent des salaires d'un niveau comparable à ceux des officiers.

Sur les premiers navires portugais se livrant à la traite, on trouvait même un notaire. Il était chargé du respect des procédures, en particulier financières.

- Les autres marins.

Ils sont engagés selon les habitudes du temps. Ce sont soit de vrais marins, soit des personnes recrutées pour un voyage et qui se formeront en route.

La désertion des marins sera toujours un problème pour les navires négriers. C'est probablement pour cette raison que le salaire est versé en 2 fois. La moitié au départ et le reste au port de débarquement. Il est souvent précisé que ce dernier versement sera "en devise du cru".

Parmi les marins, il n'est pas rare de trouver des africains. Qui sont libres ou esclaves de précédents voyages. Les capitaines sont souvent intéressés par ce type de marins, car on pense que leur présence peut contribuer à calmer les captifs transportés.

Un marin, sur un négrier français, touche environ 2 livres par mois. Un mousse, la moitié.

Enfin, il faut noter que la mortalité chez les marins est, en moyenne, plus importante que celle rencontrée chez les captifs transportés, 18% contre 12%.[17].

Un voyage type.

Si l'on prend l'exemple du navire partant d'un port français, il faut compter 2-3 mois pour atteindre l'Afrique; 3-4 mois sur les côtes africaines; puis 2-3 mois pour atteindre la Antilles. Il restera alors sur place entre 1 et 12 mois avant de repartir pour la France, qu'il atteindra 2 mois plus tard. Le navire passera donc, en gros, entre 15 et 18 mois pour effectuer son périple, une durée de 12 mois étant considérée comme exceptionnelle.[18]

Le chargement.

Quand le navire est sur les côtes africaines, le charpentier commence à le préparer pour embarquer les esclaves.

Le transport.

L'équipage, comme le capitaine, a tout intérêt à ce que la cargaison arrive à destination dans le meilleur état possible. On a vu plus haut que le capitaine a, par exemple, un pourcentage du prix de chaque "pièce d'Inde"[19] débarquée et vendue.

- Les mesures de sécurité.

"Prendre soin" de la cargaison.

Il est important pour le négrier de livrer une cargaison en bon état, avec le minimum de pertes. L'élément le plus important est la vitesse. Plus courte sera la traversée, plus grandes seront les chances d'avoir peu de pertes. Mais le trajet dure quand même plus d'un mois, souvent deux.

- La nourrir.

- La soigner.

- L'occuper.

- Déroulement d'une journée type.

Liste de navires négriers.

On ne saurait lister les milliers de navires qui se sont, un jour ou l'autre, adonnés à ce trafic. Cette liste se bornera à des navires caractéristiques ou connus.

- Navires français.

- Navires britanniques.

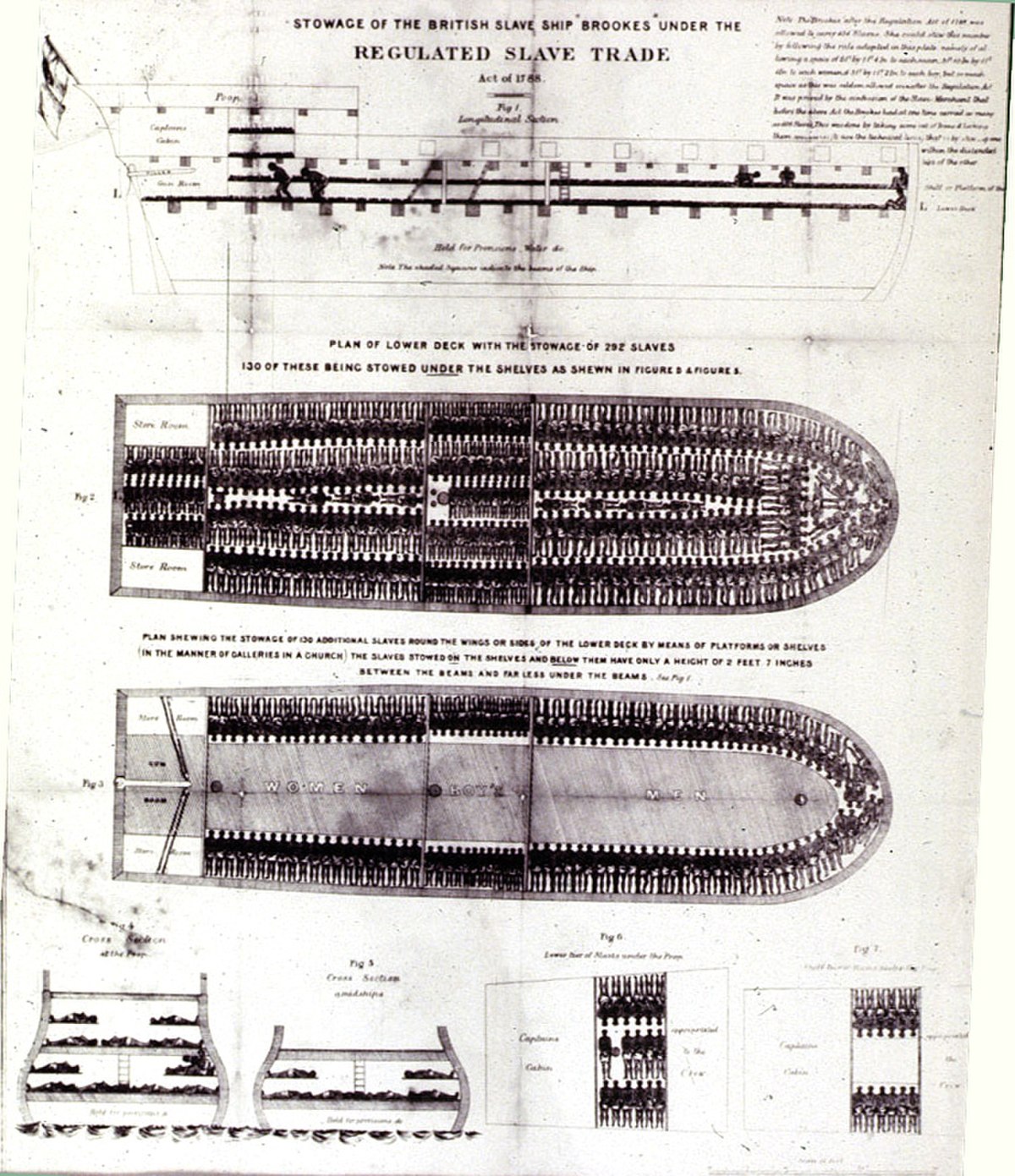

- Brookes, dans les années 1780, pour les plans qui en subsistent.

- Zong, 1781, il est connu pour avoir massacré les captifs qu'il transportait.

- Navires hollandais.

- Autres nationalités.

- Tecora, portugais, (année ?), qui a amené les esclaves qui se révolteront sur l' Amistad[20].

- Fredensborg, Danois, naufragé en 1768 au large de la Norvège. Il existe un livre de Leif Svalesen sur cette expédition.

- Wildfire, américain, 1860, barque arraisonnée en Floride par l'US Navy avec 450 esclaves.[21]

Notes.

- ↑ Gaston-Martin, p. 28.

- ↑ Saugera2, p. 205.

- ↑ Gaston-Martin, p. 28.

- ↑ cité par Thomas, p. 316.

- ↑ C’est-à-dire aux navires de guerre qui croisent le long des routes probables de la traite. C'est l'origine du mot"croiseur".

- ↑ Gaston-Martin, p. 31.

- ↑ Robert Challe, Journal d'un voyage fait aux Indes Orientales, Le Mercure de France, 2002, tome 1, page 315.

- ↑ Saugera (Bx), p. 244.

- ↑ Ou cauris, ce sont des petits coquillages servant de monnaie dans certaines parties d'Afrique.

- ↑ Pour plus de détails, voir Yacou, pages 46 et suivantes.

- ↑ Pétré-Grenouilleau, p. 161.

- ↑ Thomas, p.318.

- ↑ Pétré-Grenouilleau, p. 162.

- ↑ Binaud, p. 2.

- ↑ Thomas, p.318.

- ↑ La cause de ce pourcentage élevé n'est pas précisée.

- ↑ Thomas, p. 324

- ↑ Gaston-Martin, chapitre 1.

- ↑ La "pièce d'Inde" est l'unité de mesure de ce commerce. Elle correspond à un individu adulte en pleine force de l'âge et en bonne santé. Il existe même une sorte de catalogue pour tenir compte de tout ce qui pourrait s'écarter de la définition donnée. Par exemple, un doigt en moins donnera 25% de décote pour l'esclave proposé. Pour une hernie, c'est aussi 25% en moins, mais pour des jambes de longueur inégales, seulement 12.5%. Ainsi, l'Opiniâtre débarque à Buenos-Aires, le 27 septembre 1703, 251 noirs représentant 132 "pièces d'Inde". Si l'on peut avoir ces 2 renseignements, nombre d'esclaves et nombre de pièces d'Inde, on peut apprécier l'état sanitaire de la cargaison.

- ↑ Bien que l' Amistad soit souvent considéré comme un navire nègrier, ce n'était qu'une goélette de commerce qui faisait du cabotage aux Antilles, transportant principalement du sucre. Il ne participait pas aux expéditions sur les côtes africaines.

- ↑ Harper's Weekly, June 2, 1860, p344. Online at The Slave Heritage Resource Center accessed 3 July 2006.

Sources.

- Ouvrages généraux.

- Gaston-Martin, Nantes au XVIIIe siècle, l'ère des négriers, 1714-1774, Paris, 1993, Karthala, ISBN 2-86537-440-8.

- Eric Saugera, Bordeaux, port négrier, XVIIe-XIXe siècles, Paris, 2003, Karthala, ISBN 2-86537-584-6.

- Eric Saugera, La traite des noirs en 30 questions, La crèche, Geste editions, 1998, ISBN 2-910919-63-3.

Pour différencier les références à chacun de ces 2 ouvrages, le nom de l'auteur est suivi de (Bx) pour le premier et (30) pour le second.

-

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, Paris, Gallimard, 2004, ISBN 2-07-033902-5.

- Hugh Thomas, La traite des noirs, Collection bouquins, R Laffont, Paris, 2006, ISBN 2-221-10559-1.

- Jean Meyer, Esclaves et négriers, Découvertes Gallimmard n° 11, Paris, 1986, ISBN 2-07-053018-3.

- Articles.

- journaux de bord.

- JP Plasse, Journal de bord d'un négrier, Marseille, 2005, Ed. Le mot & le Reste, ISBN 2-915378-12-6.

- Alain Yacou, Journaux de bord et de traite de Joseph Crassous de Médeuil, Paris, 2001, Karthala-CERC, ISBN 2-84586-208-3.

- Alain Cadilhon (dir.), La France d'Ancien Régime. Textes et documents, 1484-1789, Bordeaux, 2003, Presses Universitaires de Bordeaux, ISBN 2-86781-303-4 Document 70 : le voyage d'un navire négrier bordelais au Mozambique (1787-1788).