Frégate (navire) - Définition

Dans la terminologie militaire moderne, une frégate est un navire de guerre de surface dont les dimensions, les armes et les équipements lui permettent :

- de tenir la haute mer quelles que soient les conditions ;

- d'attaquer et de se défendre contre des sous-marins, des avions ou d'autres navires ;

- éventuellement d'attaquer des cibles terrestres ;

- d'agir isolément ou au sein d'une force navale.

Dans les marines de l'OTAN :

- le numéro de coque des frégates est précédé par un " F "

- l'appellation codée est " FF ", " FFG " (dotée de missiles surface-air), " FFH " (porte-hélicoptères).

Dans la marine française, le terme frégate désigne également des bâtiments de type destroyer ; ce terme généralement réservé à des bâtiments spécialisés dans la lutte anti-aérienne n'étant pas employé en France.

Leur tonnage se situe entre 2 000 et 7 000 tonnes ; plus petites, on parle de corvettes ou de patrouilleurs ; plus grosses et polyvalentes, de croiseurs.

Historique

Les frégates sont apparues au XVIe siècle, pendant l’âge d’or des galions. C’étaient alors de petits navires de guerre rapides, à un pont découvert et légèrement armés (une évolution de la simple barque à rames et voile latine munie d’une ou deux pièces d’artillerie).

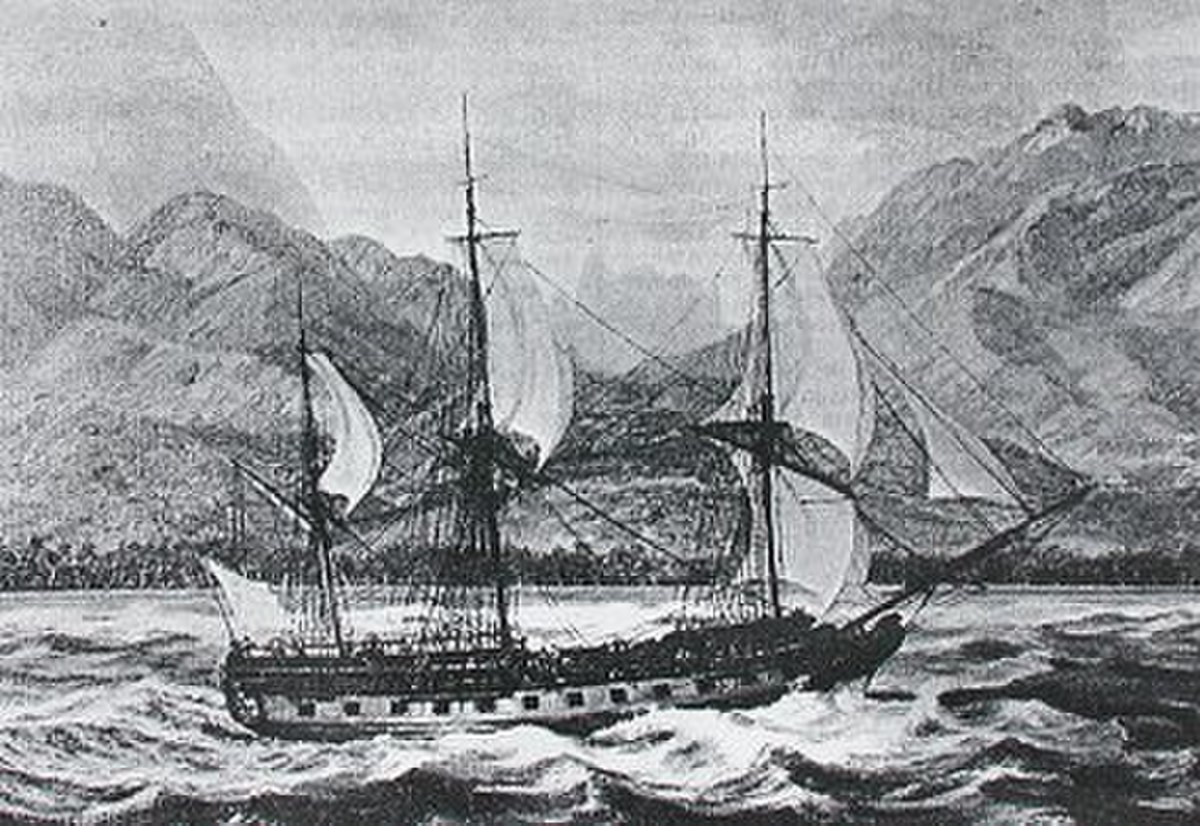

Entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, les frégates évoluèrent en navires de guerre de taille moyenne avec un pont d’artillerie portant des pièces de calibre moyen (24 livres) et des affûts sur le pont supérieur. Elles étaient plus rapides et manœuvrables que les vaisseaux de ligne tout en gardant une grande autonomie, un grand rayon d’action et des capacités militaires importantes. Au milieu du XIXe siècle, les Britanniques et les Français commencèrent à qualifier leurs grandes frégates à long rayon d’action de croiseurs.

Les frégates furent à cette époque les vaisseaux les plus actifs, elles étaient constamment maintenues opérationnelles, contrairement aux grands navires de ligne qui eux étaient souvent désarmés et maintenus dans les ports, en temps de paix, car le coût de leur entretien était prohibitif. Les frégates constituaient donc en temps de paix, le gros de la flotte d'active et les meilleurs équipages et chefs y servaient.

En temps de guerre, elles effectuaient des missions de reconnaissance (rôle d’aviso) ou de liaison (véritables estafettes des mers, elles convoyaient les ordres et les messages importants) pour les flottes de ligne, et attaquaient les convois commerciaux en pratiquant la guerre de course, seules ou regroupées dans de petites unités. Elles étaient ainsi souvent missionnées comme navires corsaires et accomplissaient des exploits comme ceux de Robert Surcouf ou René Duguay-Trouin.

Les plus grands modèles pouvaient rivaliser avec les petits vaisseaux de ligne (dans la terminologie de la Royal Navy, les frégates étaient des navires des 4e, 5e ou 6e rang) et combattaient parfois au sein d'une escadre.

Les frégates ont souvent représenté l’état de l’art de la marine à voile, tant en matière de gréement qu’en dessin des coques ; autour des années 1800, un bon marcheur pouvait filer dans les 12 nœuds, vitesse remarquable pour l’époque. Leur armement pouvait aller de 16 à 22 canons sur un pont (La Confiance de Surcouf, par exemple) jusqu’à 74 canons sur deux ponts (la Belle-Poule de 60 canons, qui ramena les cendres de Napoléon de Saint-Hélène) qui apparurent lors du XIXe siècle. Il allait généralement de 32 à 44 canons, de 8 à 24 livres (3,6 à 11 kg) plus quelques caronades.

Les frégates anciennes étaient classées d'abord, selon le calibre des canons de la première batterie, exprimé par la masse du boulet en livres :

- frégate-vaisseau de 8 ou de 12 sur la seconde batterie, la première batterie ne comportant que quelques canons de 18 ou 24 livres vers 1640 à 1756,

- frégate légère de 6 comptant environ 150 hommes vers 1659 à 1744,

- frégate de 8 comptant environ 200 hommes vers 1740 à 1744,

puis, par le nombre de canons embarqués (on parlait alors de frégate de premier ou second rang / classe dans certaines marines) :

- frégate de 12 ou de 32 comptant environ 250 hommes vers 1748 à 1798,

- frégate de 18 ou de 40 comptant environ 315 hommes vers 1781 (Guerre d'Indépendance des États-Unis) à 1813,

- frégate de 24 ou de 50 comptant environ 430 hommes vers 1772 à 1843,

- frégate de 30 ou de 60 comptant environ 500 hommes vers 1805 à 1846 qui sont l'aboutissement de la marine à voile avec le seul calibre de 30 livres. Les différentes frégates, vers 1830, de 40, 50 ou 60 canons ont un assortiment de canons courts, moyens et longs, tous de 30 livres. Ces calibres se retrouvent aussi sur les vaisseaux et les corvettes de l'époque, le seul calibre différent concernant l’obusier de marine.

Le passage d’une classe à l’autre s’est fait de manière empirique dans un premier temps. Aucune classe n’était codifiée avant le 18e siècle .

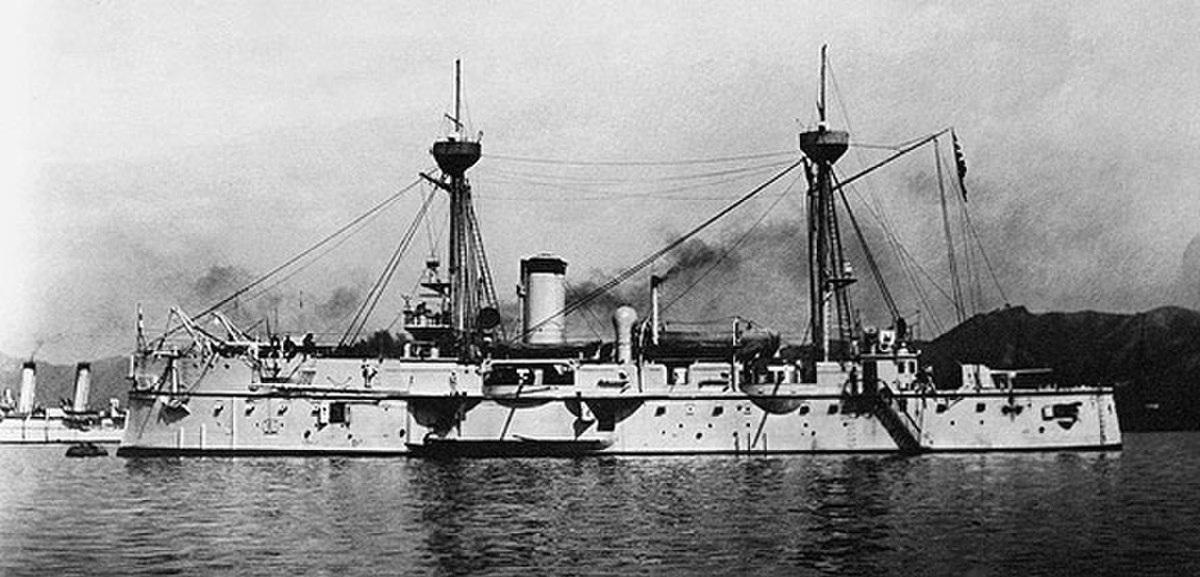

Après que la vapeur eut fait son apparition (1840-1860), les frégates à vapeur étaient alors les bateaux les plus rapides. Avec la systématisation des blindages, elles évoluèrent finalement en croiseurs à la fin du XIXe siècle, le terme tombant en désuétude.

Le terme de frégate réapparut dans la marine britannique pendant la Seconde Guerre mondiale pour désigner les navires plus grands que les corvettes, mais plus petits que les destroyers, et chargés de l'escorte des convois. Ces bâtiments avaient principalement un armement et un équipement à vocation anti-sous-marine, délaissant l'armement de lutte contre les navires de surface, en particulier, les torpilles. Ils étaient plus lents que les destroyers, car ils escortaient surtout des cargos qui filaient moins de vingt nœuds, mais aussi plus endurants en particulier dans des mers agitées, car il devait remplir leur mission sur toute la longueur de l'Atlantique. De par leurs tâches et leur taille, ils s'apparentaient étroitement aux destroyers d'escorte.

Frégates modernes

L'appellation de frégate est devenue à peu près interchangeable avec celle de destroyer, en fonction des traditions des différentes marines.

Dans les années 1960 et 1970, l’introduction puis la généralisation des missiles anti-navires et anti-aériens révolutionnèrent leur ligne. Suivant une tendance à la spécialisation des rôles, héritée de la Seconde Guerre Mondiale (avec les escorteurs d’escadre), elles devinrent des navires spécialisés dans les tâches de lutte anti-sous-marine ou anti-aérienne, tout en gardant des capacités anti-navires (grâce à l'artillerie et aux missiles mer-mer comme l’Exocet). La plupart des frégates modernes portent des hélicoptères, qui sont utilisés pour la lutte anti-sous-marine ou anti-navires (avec des missiles air-mer), la reconnaissance, le sauvetage ou les liaisons.

Entre 1950 et 1970, certaines marines construisirent des navires polyvalents, sous la dénomination de frégates. L'US Navy mit en œuvre certaines de ces énormes unités utilisant la propulsion nucléaire, qui furent par la suite renommées " croiseurs lance-missiles ",. L’amélioration de la technologie du traitement du signal radar, des automatismes et de la gestion des systèmes de combat ainsi que des missiles anti-aérien et anti-missiles (comme l’Aster européen) permet à des frégates de tenir le rôle d'un bâtiment anti-aérien capable d’assurer, outre son autodéfense, la protection d'une force navale, ou d'une zone.

Les frégates anti-sous-marines, quant à elles, sont équipées de sonars actifs ou passifs, de coque ou remorqués, de torpilles, et de missiles porteurs de torpilles. Elles sont aussi dotées d’hélicoptères, eux-mêmes pourvus de sonars trempés, de bouées acoustiques et de torpilles.

L’évolution de la construction des frégates a permis l’apparition de frégates furtives munies de capacités anti-missiles (comme la classe La Fayette, munie du CROTAL). Leurs formes géométriques ont été réalisées pour minimiser la réflexion des ondes radars.

Enfin, de plus en plus, la capacité d'attaque contre la terre est privilégiée. Ainsi par exemple certaines des futures frégates franco-italiennes FREMM seront équipés de missiles de croisière.