Diego Garcia - Définition

Diego Garcia est une île de l'archipel des Chagos, une possession britannique au sein du territoire britannique de l'océan Indien. Elle est louée depuis 1966 pour un bail de 50 ans, renouvelable 20 ans, à l'armée des États-Unis.

C'est actuellement l'une des plus grosses bases militaires à l'extérieur des États-Unis. Elle abrite 1700 militaires et 1500 civils américains ainsi qu'une flotte de bombardiers dont des bombardier B-2. Elle est un dépôt logistique majeur pour le United States Central Command et elle abriterait par ailleurs une station du réseau Echelon. Elle est soupconnée d'être ou d'avoir été un centre de rétention secret pour des prisonniers d'Al Qaïda.

Histoire de l'île

Découverte

Des explorateurs portugais ont découvert Diego Garcia vers le XVIe siècle. Le nom de l'île viendrait du capitaine du vaisseau qui l'a découverte. L'île est restée inhabitée jusqu'au XVIIIe siècle jusqu'à ce que les français y établissent une plantation de coprah en y emmenant des esclaves noirs. En 1814, la France doit céder Diego Garcia aux britanniques suite à sa défaite aux guerres napoléoniennes. L'île restera une dépendance de l'île Maurice jusqu'en 1965.

Importance stratégique

L'intérêt des Britanniques dès le XIXe siècle et des américains dans les années 1950 est dû à la situation géographique de l'archipel et de Chagos Garcia :

- à 2000 km de l'Inde, 3500 de l'Afrique de l'est et de l'Indonésie, 4500 du golfe Persique et à 5000 de l'Australie occidentale.

- Au XIXe siècle, à l'ouverture du canal de Suez, l'île sert de ravitaillement en charbon pour les navires britanniques sillonnant entre l'Europe et l'Australie.

- Les États-Unis s'y intéressent à cause de la proximité des réserves pétrolières du golfe Persique et parce que les routes des pétroliers super tankers croisent au large de Diego Garcia pour passer par le Cap de Bonne-Espérance.

- Dans les années 1960 et 1970, Diego Garcia permet aux États-Unis d'avoir une base d'opérations dans un océan Indien sur les bords duquel l'URSS conclut des accords et ouvre des bases en Inde, au Yémen du Sud, en Somalie, au Mozambique, en Éthiopie et avec la conquête en 1979 de l'Afghanistan. Ce " porte-avions " qu'est l'atoll de Diego Garcia permet de compenser la perte de l'allié iranien dans la région.

- Avec la fin de la guerre froide en 1989, elle garde son importance. Elle est le point de départ des bombardiers pendant la guerre du Golfe en 1991, l'opération contre les talibans en Afghanistan en 2001 et, enfin la guerre d'Irak en 2003. Il suffit de six heures aux B-52 pour atteindre ces théâtres de combat.

Expulsion de population

- Afin d'assurer la sécurité de la base, en 1971, les Britanniques ont expulsé vers l'île Maurice et les Seychelles, l'ensemble des habitants des Chagos, appelés Îlois ou désormais Chagossiens (descendants de colons français, d'esclaves africains et de travailleurs indiens). Les chagossiens majoritairement analphabète et ne parlant que le créole finissent principalement dans les bidonvilles de Port-Louis, la capitale mauricienne.

- Les 8 500 descendants de Chagossiens ont porté plainte contre le Royaume-Uni et on obtenu gain de cause en 2000, la Haute Cour de justice britannique a jugé cette expulsion illégale. Elle leur a offert la citoyenneté Britannique donc Européenne, ainsi qu'une compensation financière et autorisé un retour vers les Chagos, à ce jour toujours pas concrétisé.

L'installation d'une base militaire

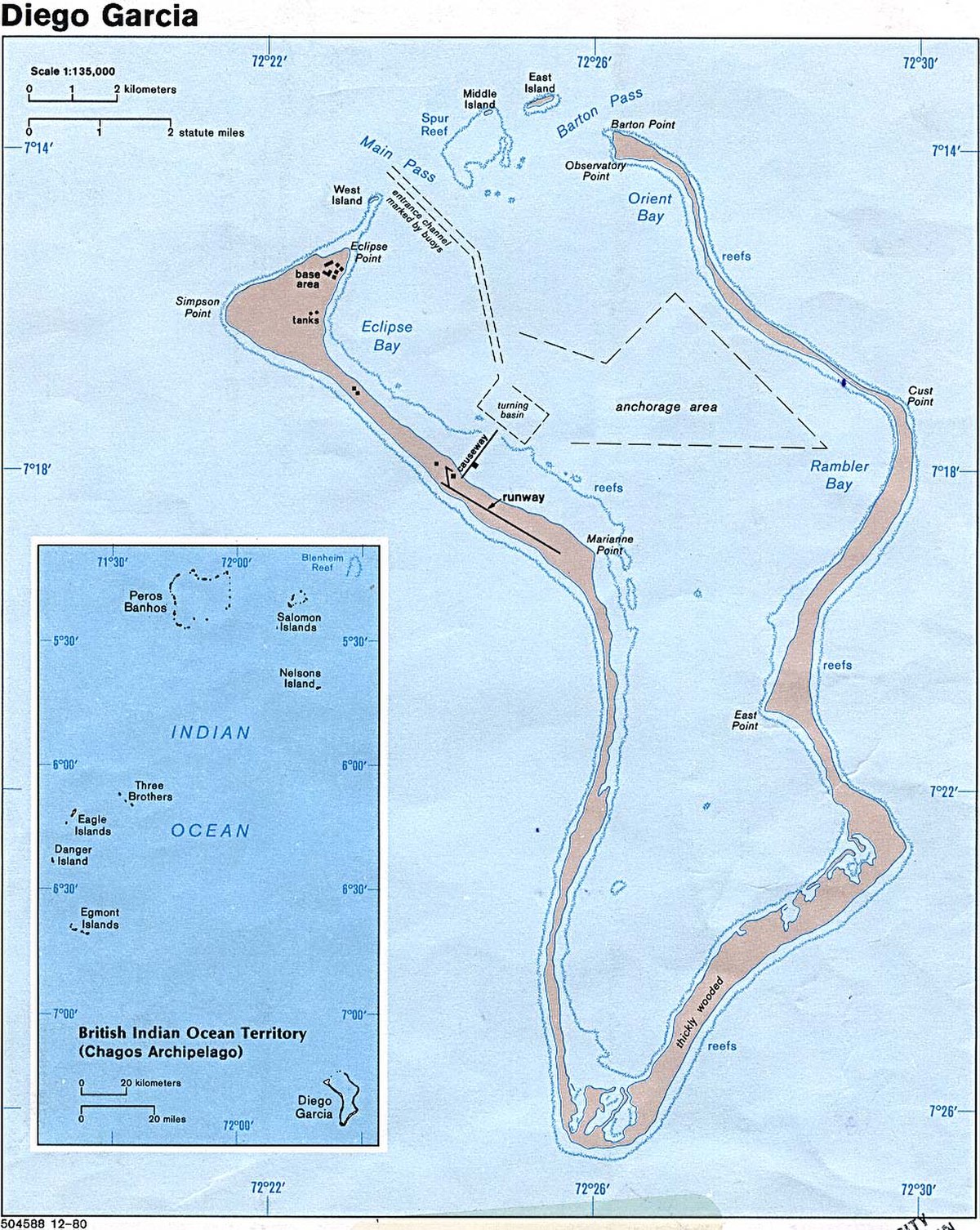

En lui même, l'atoll a permis de procéder à l'installation d'une base complète longue de 25 km et en forme de U de dix kilomètres de large. La base avec les logements est située au nord-ouest. Plus au sud, une piste d'aviation, puis les dépôts de munitions et enfin, un poste de surveillance de l'espace (GEODSS).

L'expulsion en 1971 des habitants des Chagos voisines permit de conserver le plus grand secret sur les activités principales de la base pendant la guerre froide.

L'atoll de Diego Garcia doit revenir au Royaume-Uni en 2016 au terme du bail initial.

Évènements

Les infrastructures actuelles de cette base furent construites par les Seabees à partir de 1971.

La base de Diego Garcia n'a pas été touchée par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 et des tsunamis qui ont suivi malgré sa distance d'environ 3200 km à l'ouest de l'épicentre du séisme de Sumatra. En effet malgré son altitude de 8 mètres, la fosse de Chagos, située plus à l'est, a anéanti la force du tsunami. Cette fosse de 600 km de long, orientée nord-sud, est une sorte de canyon sous-marin dont la profondeur maximale est d'environ 5000 mètres. C'est un des endroits les plus profonds de l'océan Indien. Le tsunami s'est donc complètement amorti en atteignant ce relief sous-marin particulier et s'est transformé, après avoir franchi la fosse de Chagos, en une marée d'à peine deux mètres de haut. De plus la base de Diego Garcia a été informée du tremblement de terre quelques minutes seulement après la réception des signaux sismiques du Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) à Hawaii.