Biocarburant - Définition

Les biocarburants (ou agrocarburants) au sens strict sont des carburants liquides produits à partir de plantes cultivées. Suivant les filières, on cherche à produire de l'huile ou de l'alcool par fermentation alcoolique de sucres ou d'amidon hydrolysé. On y inclut aussi parfois (biocarburants au sens large) les carburants gazeux obtenus à partir de biomasse végétale ou animale (dihydrogène ou méthane) et les carburants solides comme le charbon de bois.

Pour utiliser les biocarburants dans les moteurs, deux approches sont possibles. Soit on cherche à adapter le biocarburant (par transformation chimique pour obtenir du biodiesel par exemple) à des moteurs conçus pour fonctionner avec des dérivés du pétrole ; c'est la stratégie dominante actuellement mais ce n'est pas celle qui a le meilleur bilan énergétique et environnemental. Soit on cherche à adapter le moteur au biocarburant naturel, non transformé chimiquement. Plusieurs sociétés se sont spécialisées dans ces adaptations. La substitution peut être totale ou partielle. Le moteur Elsbett fonctionne par exemple entièrement à l'huile végétale pure. Cette stratégie permet une production locale (décentralisée) des carburants.

Le vocable biocarburant (du grec bios, qui signifie vie, vivant, et du latin carbo, qui signifie carbone, charbon) peut prêter à confusion étant donné que, même s'ils sont obtenus à partir d'êtres vivants, les biocarburants ne sont pas systématiquement issus d'une agriculture biologique (agriculture bio). De ce point de vue, le mot agrocarburant (par référence à l'origine agricole du carburant) est préférable bien que moins usité. Les expressions "carburant vert" et "carburant végétal" sont aussi employées.

Dans le contexte des changements climatiques et de la flambée des prix du baril de pétrole, les biocarburants sont aujourd’hui souvent présentés comme une alternative énergétique durable. Cependant la fabrication des biocarburants à partir de produits agricoles favorise la déforestation, consomme de l’énergie et fait concurrence à l’alimentation [1]. Leur production uniquement guidée par des impératifs économiques peut conduire à de graves conséquences sociales et/ou environnementales[2]. Par exemple, on détruit aujourd'hui à grande vitesse les forêts de Malaisie (habitat notamment de l'Orang outan) pour produire de l'huile de palme. Le prix de la tortilla, aliment de base en Amérique latine, a récemment flambé au Mexique du fait de l'exportation du maïs vers les USA où il est utilisé pour produire de l'éthanol. Le remplacement de la totalité du pétrole consommé dans le monde par les biocarburants de première génération est impossible[3] [4].

Des filières dites de seconde génération (filière éthanol cellulosique et filière huile de microalgue en particulier) promettent de meilleurs résultats.

Les filières de première génération

La filière huile

De nombreuses espèces végétales sont oléifères comme par exemple le karanj, la pourghère (Jatropha curcas), le palmier à huile, le tournesol ou le colza. Les rendements à l'hectare varient d'une espèce à l'autre et sont exceptionnels avec les microalgues[5] [6] [7] [8] [9]. À noter que des huiles de fritures usagées, des huiles d'abattoirs ou de poissonneries, des huiles de vidange peuvent également être utilisées[10]. Un homme d'affaires norvégien, Lauri Venoy, s'intéresse d'ailleurs à l'utilisation des graisses humaines obtenues par liposuccion[11].

Toute extraction d’huile végétale peut être effectuée par simple pressage à froid – écrasement, ou par voie chimique, ou une combinaison des deux méthodes. L’utilisation d’un solvant organique permet d’atteindre un niveau d’extraction de 99 % mais à un coût plus élevé. L'Huile Végétale Brute (HVB, ou HVP) peut être utilisée directement dans les moteurs diesels adaptés (notamment à cause de sa viscosité relativement élevée). Les triglycérides qui constituent les huiles végétales peuvent également être transformés en monoesters méthyliques (Esters Méthyliques d'Huile Végétale - EMHV) et en glycérol par une réaction de trans-estérification avec des molécules de méthanol (on obtient des esters éthyliques avec l'éthanol). Les molécules plus petites du biodiesel ainsi obtenues peuvent alors être utilisées comme carburant dans les moteurs à allumage par compression. Ce biodiesel ne contient pas de soufre, n'est pas toxique et est hautement biodégradable. Le biodiesel est aussi appelé en France diester™.

La filière alcool

De nombreuses espèce végétales sont cultivées pour leur sucre : c'est le cas par exemple de la canne à sucre, de la betterave sucrière, du maïs ou encore du blé.

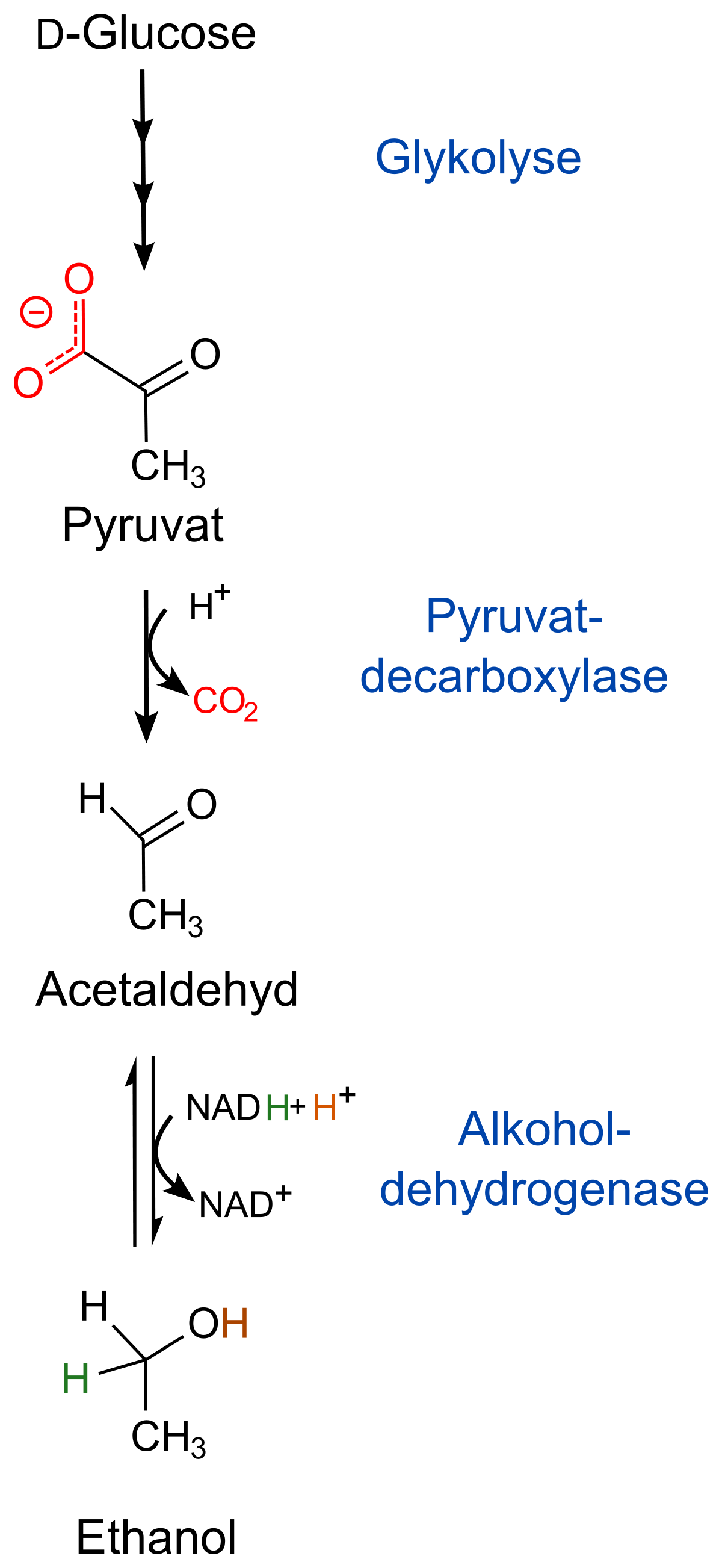

- Le bio-éthanol est obtenu par fermentation de sucres (sucres simples, amidon hydrolysé) par des levures du genre Saccharomyces. L'éthanol peut remplacer partiellement ou totalement l'essence. Une petite proportion d'éthanol peut aussi être ajoutée dans du gazole mais cette pratique est peu fréquente.

- L'Ethyl-tertio-butyl-éther (ETBE) est un dérivé (un éther) de l'éthanol. Il est obtenu par réaction entre l'éthanol et l'isobutène et est utilisé comme additif à hauteur de 15 % à l'essence en remplacement du plomb. L'isobutène est obtenu lors du raffinage du pétrole.

- Le bio-butanol[12] (ou alcool butylique) est obtenu grâce à la bactérie Gram positive anaérobique Clostridium acetobutylicum qui possède un équipement enzymatique lui permettant de transformer les sucres en butanol-1 (fermentation acétonobutylique)[13] [14] [15] [16] [17]. Du dihydrogène, et d'autres molécules sont également produites : acide acétique, acide propionique, acétone, isopropanol et éthanol (voir le schéma des voies métaboliques de Clostridium acetobutylicum). Les entreprises BP et DuPont commercialisent actuellement le biobutanol ; il présente de nombreux avantages par rapport à l'éthanol et est de plus en plus souvent évoqué comme biocarburant de substitution à l'heure du pétrole cher. Les unités de production du bioéthanol peuvent être adaptées pour produire le biobutanol[18]

- Le méthanol (ou "alcool de bois"), obtenu à partir du méthane[19] est aussi utilisable, en remplacement partiel (sous certaines conditions) de l'essence, comme additif dans le gasoil, ou, à terme, pour certains types de piles à combustible. Le méthanol est cependant très toxique pour l'homme.

Autres filières

La filière gaz

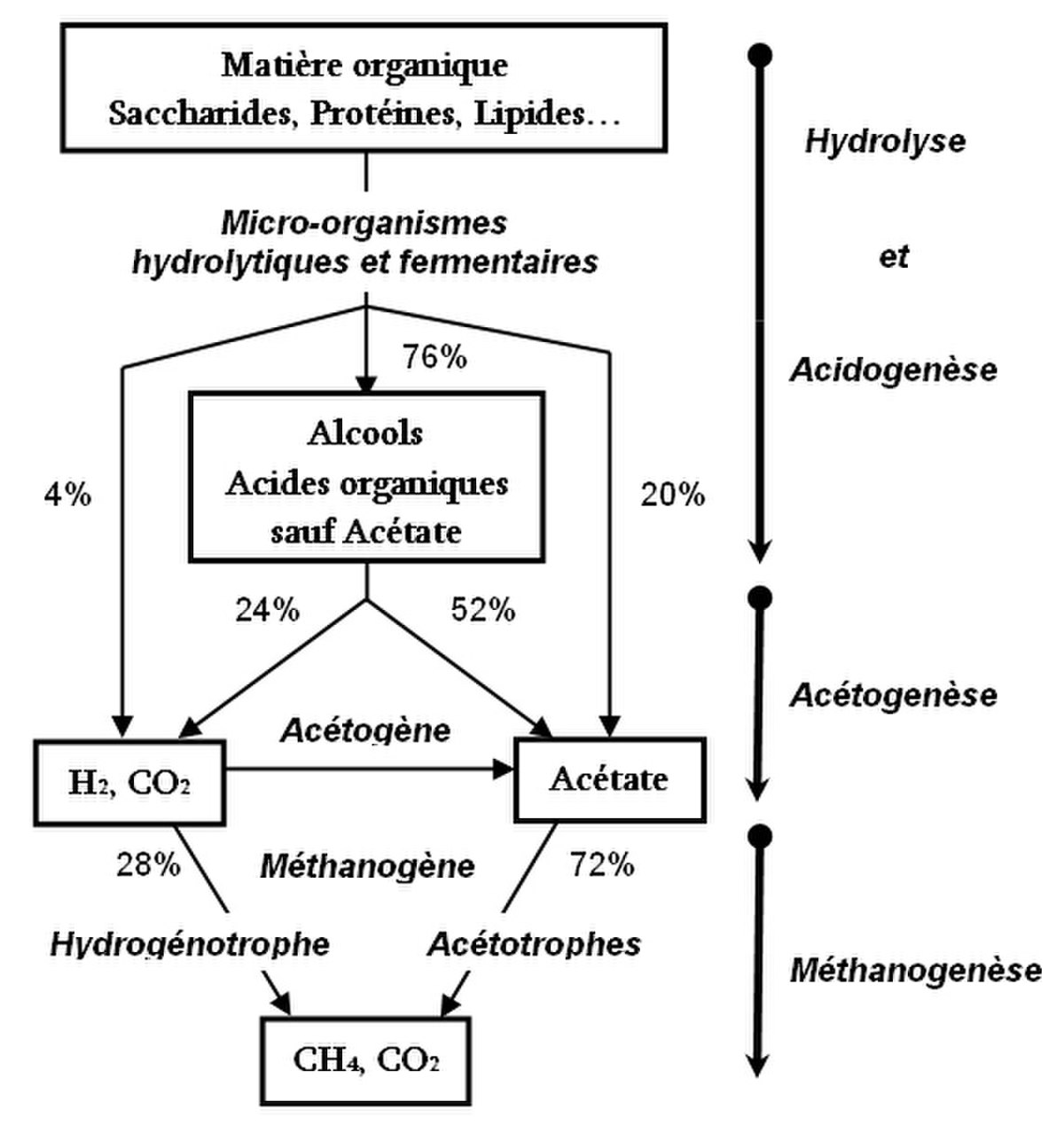

- Le bio-méthane est le principal constituant du biogaz issu de la fermentation méthanique (ou méthanisation) de matières organiques animales ou végétales riches en sucres (amidon, cellulose, plus difficilement les résidus ligneux ) par des bactéries méthanogènes qui vivent dans des milieux anaérobiques. Les principales sources sont les boues des stations d'épuration (la production rend la station au moins en partie autonome en énergie), les lisiers d'élevages, les effluents des industries agroalimentaires et les déchets ménagers. Les gaz issus de la fermentation sont composés de 65 % de méthane, 34 % de CO2 et 1 % d'autres gaz dont le sulfure d'hydrogène et le diazote. Le méthane est un biocarburant pouvant se substituer au gaz naturel (ce dernier est composé de plus de 95 % de méthane). Il peut être utilisé soit dans des moteurs à allumage commandé (technologie moteurs à essence) soit dans des moteurs dits dual-fuel. Il s'agit de moteurs diesel alimentés en majorité par du méthane ou biogaz et pour lesquels l'explosion est assurée par un léger apport de biodiesel/huile ou gazole. Lorsqu'il est produit à petite ou moyenne échelle, le méthane est difficile à stocker. Il doit être donc être exploité sur place, en alimentation d'un groupe électrogène par exemple. Une possibilité en cours de développement est son contrôle et son traitement pour qu'il puisse être injecté dans les réseaux de gaz naturel, et ainsi s'y substituer en petite partie pour les utilisation traditionnelles qui en sont faites.

- le dihydrogène (bio-hydrogène) : le reformage du bio-méthane permet de produire du dihydrogène. Ce dernier peut également être produit par voie bactérienne ou microalgale[20] [21] [22] [23].

- La filière BTL (ou Biomass to liquid) permet d'obtenir des carburants grâce à la procédé Fischer-Tropsch [24].

- Le gazogène : inventé par Georges Imbert (1884-1950), le gazogène est un système qui peut remplacer l'essence dans les moteurs à explosion.

La filière charbon de bois (biocarburant solide)

Le charbon de bois est obtenu par pyrolyse du bois, de la paille ou d'autres matières organiques. Un ingénieur indien a développé un procédé permettant de pyrolyser les feuilles de cannes à sucre, feuilles qui sont ne sont presque jamais valorisées actuellement.

Les filières de deuxième génération

Des biocarburants de 2e génération ?

Un inconvénient majeur pour le développement des carburants de première génération est qu'ils entre en compétition avec les cultures alimentaires[25] et avec les écosystèmes à biodiversité élevée[26]. De nouvelles filières, aux meilleurs rendements et plus intéressantes sur le plan environnemental émergent progressivement.

- La transformation de la lignine et de la cellulose (du bois, de la paille) en alcool ou en gaz (filière lignocellulosique-biocombustible[27] [28] ) fait l'objet d'intenses recherches dans le monde entier. Les technologies de la transformation de la cellulose (la macromolécule la plus commune sur terre) sont complexes, allant de la dégradation enzymatique à la gazéification. Des entreprises canadiennes (comme par exemple Iogen[29] ), américaines (Broin Co.) et deux universités suédoises (Usine pilote d'Örnsköldsvik[30] ) passent actuellement à la phase de production industrielle d'éthanol cellulosique.

- Selon le directeur du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, les termites possèdent des bactéries capables de transformer "de manière efficace et économique les déchets de bois en sucres pour la production d'éthanol"[31]. Les enzymes trouvées dans le tube digestif des termites et produites par ces bactéries symbiotiques sont en effet capables de convertir le bois en sucre en 24 heures[32] Le potentiel de la filière cellulosique est énorme et les technologies évoluent rapidement.

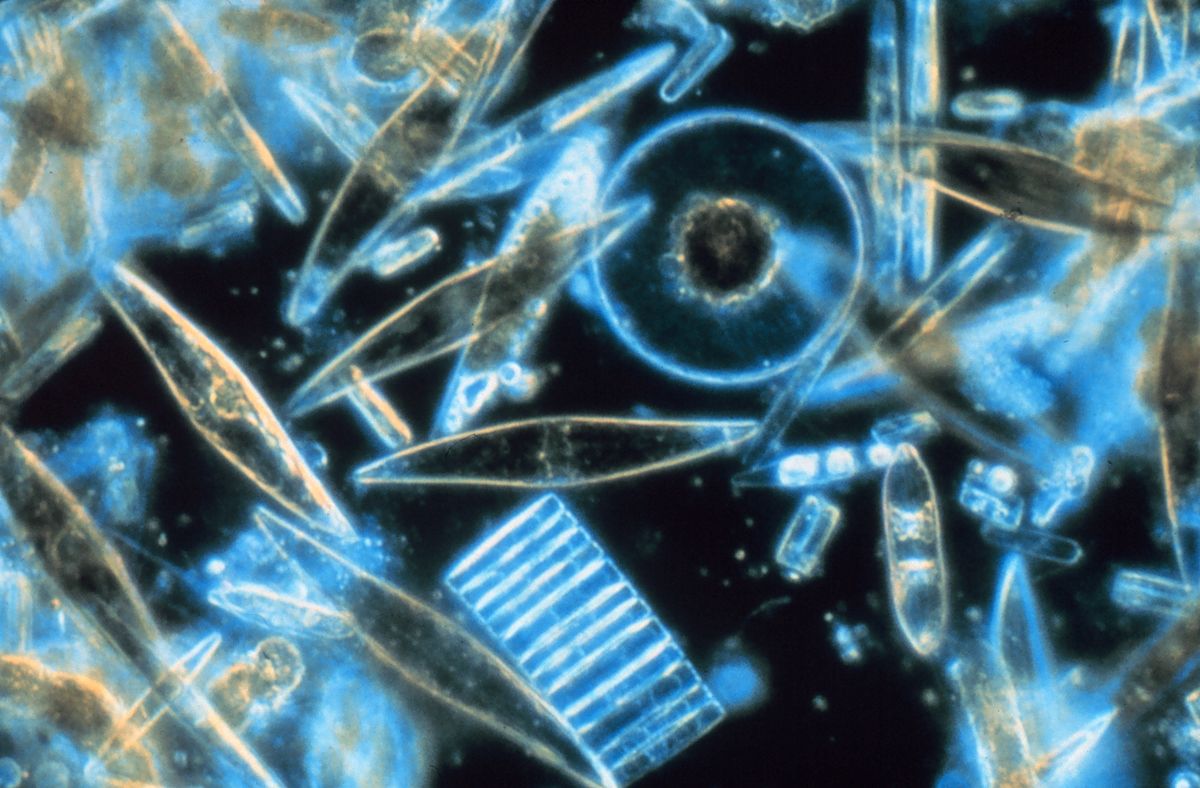

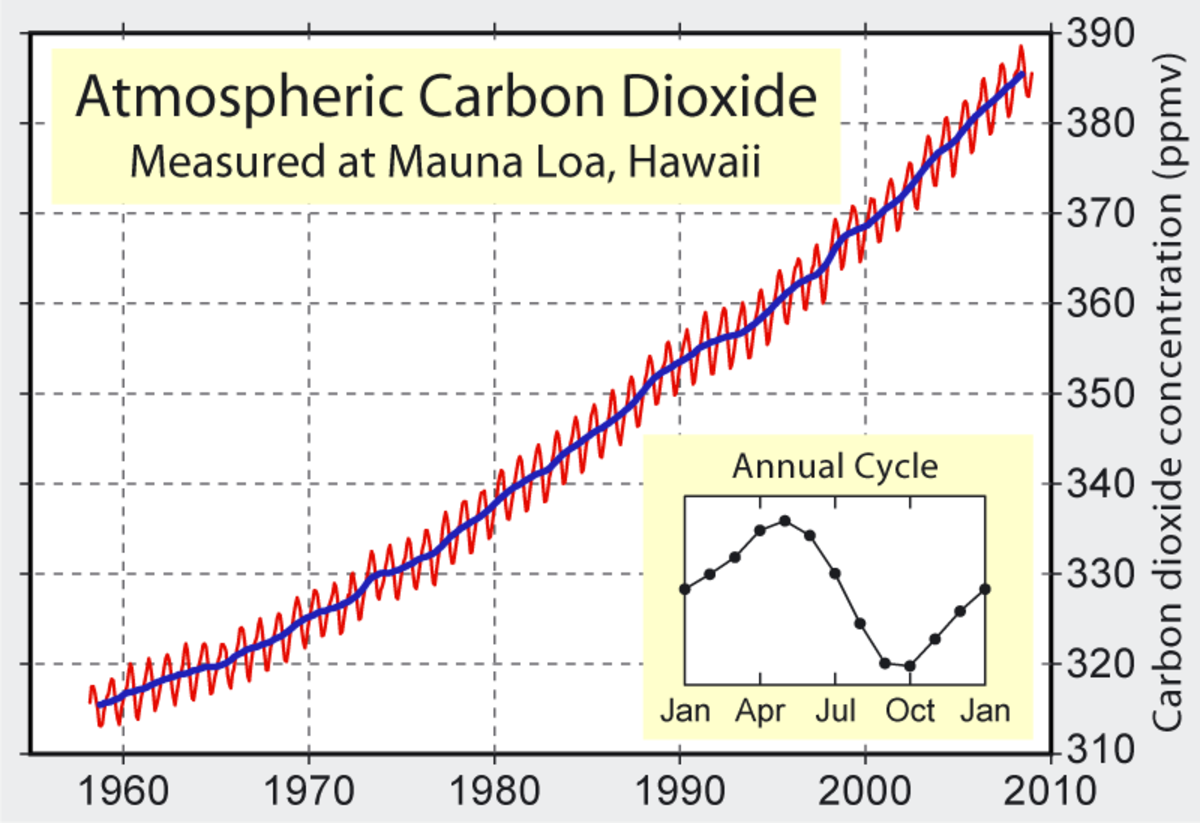

- C'est probablement à partir de cultures de microalgues[33] [34] [35] [36] [37], 30 à 100 fois plus efficaces que les oléagineux terrestres, que des biocarburants pourront être produits avec les meilleurs rendements, rendant ainsi envisageable une production de masse sans déforestation massive ni concurrence avec les cultures alimentaires. Pour obtenir un rendement optimal en huile, la croissance des microalgues doit s'effectuer avec une concentration en CO2 d'environ 13%. Ceci est possible à un coût très faible grâce à un couplage avec une source de CO2, par exemple une centrale thermique au charbon, au gaz naturel, au biogaz, ou à une unité de fermentation alcoolique. La fermentation des sucres (provenant directement de plantes comme la canne à sucre, de la betterave sucrière, de l'hydrolyse de l'amidon du blé, du maïs, ou encore de l'hydrolyse de la cellulose présente dans le bois ainsi que les tiges et les feuilles de tous types de végétaux) en éthanol génère de grandes quantités de CO2 (à concentration élevée) qui peuvent nourrir les microalgues. La production de 50 litres d'éthanol par fermentation alcoolique s'accompagne de la production de 15 litres de CO2. En ce qui concerne la filière huile, les tourteaux obtenus après extraction de l'huile végétale (Jatropha curcas, karanj, saijan, tournesol, colza etc.) peuvent servir à produire du biogaz (méthane). Le méthane peut alimenter une centrale thermique (production d'électricité) et le CO2 libéré peut aussi nourrir les microalgues. Le bilan carbone global et le caractère durable de la filière dépend donc de la source de C02 utilisée. Le couplage filière éthanol cellulosique - filière microalgue est une voie d'avenir dans la perspective d'un développement durable. A noter que la croissance des microalgues est bien entendu possible dans les conditions atmosphériques naturelles (concentration en CO2 de 380ppm), mais les rendements sont alors beaucoup plus faibles.

- Jatropha curcas, un arbuste qui pousse en zone aride et qui produit en moyenne 1892 litres d'huile par hectare et par an, est également une plante très prometteuse. Sa culture (réalisée de manière éco-responsable) permet en particulier de lutter contre la désertification (photos ci-contre). A l'occasion du Biofuel Summit 2007[38] qui s'est tenu à Madrid, le spécialiste néerlandais Winfried Rijssenbeek (RR Energy)[39] a fait la promotion des qualités de cette euphorbiacée : "Cette plante, qui produit des graines oléagineuses, est une alternative intéressante aux palmiers à huile et au soja pour le sud. En premier lieu parce qu'elle n'est pas comestible et donc n'entre pas en concurrence avec le secteur alimentaire. Autre avantage, Jatropha curcas peut être cultivé sur des sols difficiles, impropres aux autres cultures et permet de lutter contre la désertification"[40].

- Pongamia pinnata (ou Karanj) est un arbre à croissance rapide, fixateur d'azote, très résistant à la sècheresse, qui pousse en plein soleil, sur des sols difficiles, même sur des sols salés, et producteur d'huile. L'Inde encourage actuellement fortement la plantation de cet arbre (ainsi que de l'arbuste Jatropha curcas) dans les zones impropres aux cultures traditionnelles, ceci dans l'optique de produire de l'huile végétale. Les rendements moyens sont de 5 tonnes de graines/ha/an (1,7 tonnes d'huile et 5,3 tonnes de cakes) la dixième année, ce qui est excellent.

- D'autres espèces oléifères cultivables en zone aride offrent également des perpectives très intéressantes : Madhuca longifolia (Mahua) - Moringa oleifera (Saijan) - Cleome viscosa etc.

La polyculture (association de plusieurs espèces) est de loin préférable d'un point de vue environnemental aux monocultures. On peut ainsi envisager de planter des forêts où se mélangent Mahua, Saijan, Karanj ainsi que d'autres essences utiles aux populations locales.

À noter que le bilan énergétique ainsi que le bilan carbone sont toujours bien meilleurs quand on adapte le moteur à l'huile végétale pure (moteur Elsbett par exemple) plutôt que d'adapter l'huile végétale (transformation chimique en biodiesel, processus lourd) à des moteurs conçus pour fonctionner avec des dérivés du pétrole.

Une équipe de l'université du Wisconsin, dirigée par James Dumesic a exposé en juin 2007 dans la Nature un nouveau procédé de transformation de l'amidon afin de produire un nouveau carburant liquide, le diméthylfurane[41]. Ses propriétés semblent plus avantageuses que celles de l'éthanol.

Bilan

Bilan économique et intérêt géostratégique des biocarburants

Une grande partie de la production pétrolière à lieu dans des pays instables : Irak, Nigéria, Venezuela, Iran. Les biocarburants permettent aux pays qui les produisent de devenir moins dépendants sur le plan énergétique. [42] [43]

- Production mondiale d'EMHV (biodiesel, "Diester") en 2005 ~ 4 millions de tonnes (Allemagne : 45% de la production mondiale - France : 15% - Italie : 11% - USA : 7%)

- Production mondiale d'éthanol en 2005 : 36 millions de tonnes dont 75 % utilisés pour la carburation (37% de la production mondiale : Amérique du sud - 36% : Amérique du nord et Amérique centrale - Asie : 15% - Europe : 10%)

- Consommation mondiale de pétrole dans les transports routiers en 2005 : 1,6 milliards de tonnes

"En 2005, la production européenne d'éthanol "carburant" a été de 750 000 tonnes pour 950 000 tonnes consommées : 200 000 t ont donc été importées. Premier producteur jusqu’en 2001, la France est désormais devancée par l’Espagne, la Suède et l'Allemagne. En ce qui concerne la filière EMHV, la production a augmenté de manière très importante sur les 5 dernières années (taux de croissance moyen annuel : 35 %). La France a produit 492 000 tonnes en 2005, dont une partie à été exportée vers l'Allemagne. L’Allemagne est désormais le principal producteur et consommateur européen d’EMHV : 1,7 Mt ont été produits en 2005 à comparer avec les 450 000 tonnes produits en 2002, soit une multiplication par presque 4." - Source : IFP [46]

Les deux plus grands producteurs de bioéthanol sont les États-Unis et le Brésil avec 16 et 15,5 milliards de litres produits en 2005. Union européenne : 900 millions de litres (le principal producteur est l'Espagne)[47].

Les différentes filières de biocarburants permettent de stimuler l'activité agricole et sont génératrices d'emplois à tous les niveaux de la chaîne de production. A noter que la synthèse de biocarburants à l'échelle locale ( huile végétale carburant par exemple) conduit à une autonomie énergétique des agriculteurs, à une réduction du transport des carburants, et permet enfin de vivifier le tissu socio-économique rural.

- Statégies nationales :

Bilan social

Les biocarburants de la faim

Une part croissante des terres agricoles tend à être utilisée pour produire des biocarburants (filière alcool ou filière huile). Il en résulte une hausse des prix de certains aliments de base. Le cours du maïs, utilisé pour produire l'éthanol, a atteint en 2006 son plus haut niveau depuis 10 ans à la bourse de Chicago, du fait d'un déséquilibre de l'offre et de la demande physique accompagné par des opérations à terme de certains fonds de placement (hedge funds). Cela s'est répercuté sur le coût de la vie au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine où la farine de maïs est l'une des bases de l'alimentation [48] [49] [50] [51] [52] . Cette hausse peut se répercuter sur le prix d'autres produits agricoles. Les experts de la Deutsche Bank estiment que cela sera le cas pour la viande bovine (le bétail est nourri au maïs). En Allemagne, où 16 % des surfaces de cultures sont actuellement destinées à la production de biocarburants, le prix du malt à doublé en 2006, entraînant une hausse du prix de la bière.[53] [54] Les biocarburants de deuxième génération (microalgues, plantes oléifères des zones arides etc.) permettent de résoudre ce problème de compétition avec les cultures à vocation alimentaire.

Bilan environnemental

Impacts sur la biodiversité, la ressource eau et les sols

Pour produire le biocarburant, il faut des engrais dont la fabrication, le transport et la distribution est coûteuse en énergie, il faut semer, cultiver, traiter les plantes à très grande échelle pour subvenir aux besoins actuels de nos sociétés. Dans une étude [55] parue dans Bioscience, les chercheurs Marcelo Dias de Oliveira et al, (Université d'Etat de Washington) concluent que la filière éthanol à partir de canne à sucre réduit la biodiversité, augmente l'érosion du sol, et consomme de grandes quantités d'eau, notamment pour le nettoyage des cannes à sucre (de l'ordre de 3.900 litres par tonne).

Au Brésil, pour pouvoir produire de l'ethanol, on pratique le défrichage de la terre par brulis, détruisant la vie du sol et impliquant l'usage massif d'engrais pour rendre "fertile" la terre.

Dukes estime que le remplacement des carburants fossiles par une combustion de végétaux actuels correspondrait au moins à 22% de la production végétale terrestre (y compris des végétaux marins), augmentant ainsi de 50% l'appropriation de cette ressource par l'homme, et compromettant la survie des autres espèces qui en dépendent.[56]

Tyler Volk, professeur du Earth Systems Group du département de biologie de l'université de New York, estime que " la production massive d'éthanol pourrait augmenter la pression sur les terres cultivables, faire monter les prix de la nourriture et accélérer la déforestation".[57]

Le caractère durable de la production de biocarburants peut être effectivement mis à mal si elle est réalisée de manière intensive : consommation de grandes quantités d'eau, pollution des eaux par l'usage d'engrais et pesticides, épuisement des sols[58]. Selon les estimations des Les amis de la Terre, la plantation de palmiers à huile a été responsable responsable de 87 % de la déforestation en Malaisie entre 1985 et 2000. 4 millions d’hectares de forêts ont ainsi été détruites à Sumatra et Bornéo. 6 millions d’hectares en Malaisie et 16,5 millions en Indonésie sont programmés pour disparaître. La menance est sérieuse. "Même le fameux Parc National de Tanjung Puting au Kalimantan a été mis en pièce par des planteurs. Les orang-outans en liberté sont voués à disparaître. Les rhinocéros de Sumatra, les tigres, les gibbons, les tapirs, les nasiques et des milliers d’autres espèces pourraient prendre la suite." [59]. D'autres pays sont concernés : le Brésil (destruction de la forêt amazonienne pour réaliser des monocultures de de canne à sucre), le Kenya, le Congo, le Nigeria, le Liberia, le Brésil, la Colombie, ou encore le Mexique.

L'intérêt (ou pas) du recours à des plantes, des levures ou des bactéries OGM qui permettent d'obtenir de meilleurs rendements est sujet à controverse.

Économies énergétiques et émission de gaz à effet de serre

L'homme émet chaque année 24 milliards de tonnes de C02 dans l'atmosphère. Les émissions massives de gaz à effet de serre (C02, CH4 etc.) sont à l'origine du réchauffement climatique [60].

La combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel) conduit à la libération de CO2 dans l'atmosphère, carbone qui était piégé dans le sous-sol depuis des millions d'années (d'où le terme d'énergie fossile). Il provient de la décomposition de la faune et de la flore qui ont vécu sur la Terre auparavant. La consommation de ces hydrocarbures degage dans l'atmosphère du CO2 qui était sorti du cycle du carbone depuis des millions d'années.

Les biocarburants sont aujourd'hui présentés comme une alternative durable au pétrole. En effet le carbone que l’on retrouve dans le biocarburant (filière huile ou filière éthanol) a préalablement été fixé par les plantes (colza, blé, maïs...) lors de la photosynthèse. Le bilan carbone semble donc, a priori, neutre.

Cependant dans une étude [61] [62] publiée dans Nature resources research, les chercheurs David Pimentel et Tad Patzek de l'université de Cornell et de Berkeley concluent "qu'il n'y a aucun bénéfice énergétique à utiliser la biomasse des plantes pour fabriquer du carburant." Le process de fabrication d'éthanol à partir de maïs exigerait en effet 29% d'énergie de plus que celle que l'éthanol peut produire comme carburant, et celle du bois 57% de plus. Les résultats du biodiesel apparaissent du même ordre avec un besoin en énergie pour le produire 27% plus important que l'énergie dégagée en tant que carburant pour le soja, et 118% pour le tournesol (...) ".

L'émission de carbone de toute la filière resterait supérieure au recyclage du carbone car, selon eux, d'autres facteurs ne sont pas pris en compte ou sont négligés :

- Le CO2 émis à la fabrication et lors du conditionnement, transport et épandage des pesticides et des engrais, fabriqués à partir de pétrole,

- L'énergie nécessaire sous forme de produits pétroliers à la fabrication des outils agricoles et des biocarburants eux-mêmes,

- L'énergie liée au drainage et à l'irrigation.

Pour déterminer s'il y a un réel gain en terme d'émission de CO2, il s'agit de faire le bilan énergétique de la production de biocarburant. En France, l'ADEME et le Réseau Action Climat publient des études sur l'interêt des biocarburants pour réduire les emmissions de gaz à effet de serre.

L'ADEME a réalisé une synthèse des différentes études, en normalisant les résultats. Conclusion du rapport de synthèse (2006) [63] : " Alors que les résultats publiés sont radicalement différents et donnent lieu à des conclusions opposées, les résultats normalisés permettent de tirer une conclusion commune aux trois études : l’éthanol et le biodiesel permettent tous deux de réduire la dépendance aux énergies non renouvelables par rapport aux carburants fossiles. En ce qui concerne les GES, les indicateurs publiés soulignent les mêmes bénéfices des biocarburants par rapport aux carburants fossiles."

Selon le Réseau Action Climat, dans une étude publiée en mai 2006[64], les résultats de la filière ethanol présentent une économie énergetique limitée, très relative pour l'ETBE, voire négative pour l'ethanol de blé, et permettent quelques économies de GES. A condition que la valorisation des coproduits (par la filière éthanol cellulosique ou par méthanisation par exemple) soit effective.

Toujours selon la même étude, la filière oléagineuse est beaucoup plus interessante surtout en ce qui concerne l'huile pure. Le bilan énergétique ainsi que le bilan carbone sont toujours bien meilleurs quand on adapte le moteur à l'huile végétale pure ( moteur Elsbett par exemple) plutôt que d'adapter l'huile végétale (transformation chimique en biodiesel, processus lourd) à des moteurs conçus pour fonctionner avec des dérivés du pétrole. A plus forte raison si l'on préfère des plantes pérennes implantées dans des zones où elles n'entrent pas en concurences avec d'autres. Des plantes qui peuvent se développer en zone aride comme Jatropha curcas, Pongamia pinnata ou Madhuca longifolia pourraient présenter de biens meilleurs résultats.

| Essence classique | Éthanol de blé | Éthanol de maïs | Éthanol de betteraves | ETBE | Ester méthylique

d'huile de colza (EMHV) |

Huile brute de colza |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

IES comparé à l'essence ordinaire : |

55% |

76% |

69% |

88% |

33% |

9% |

| Éthanol de blé | Éthanol de betteraves | Ester méthylique

d'huile de colza (EMHV) |

Huile brute de colza | |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

IES comparé à l'essence ordinaire : |

98% |

83% |

71% |

76% |

L'utilité des biocarburants dépend ainsi de façon importante et de la filière choisie, et de la valorisation effective des coproduits. D'où l'importance de leur trouver des débouchés, notamment pour les tourteaux de colza et de tournesol. [68]

En France, d'après le ministère de l'industrie [69] [70] , deux principaux biocarburants sont utilisés à l'heure actuelle : l'ETBE (éthyl tertio butyl éther, à partir de l'ethanol) pour les véhicules essence (90% de la consomation de biocarburant en France) et l'EMHV (biodiesel ou Diester) pour les vehicules diesel. Coté ethanol l'ETBE qui reçoit la préférence du ministère par rapport à l'E85, plus riche (85%) en ethanol : Au plan technique, l'ETBE est la meilleure façon d'incorporer de l'éthanol au carburant, grâce à son indice d'octane élevé autant qu'à sa faible volatilité. Cette conclusion technique fait l'objet d'un consensus dans les milieux professionnels.. [71] Ce qui amene le Réseau Action Climat à dire : Le plan gouvernemental ambitieux et coûteux qui prévoit de remplacer 7% des carburants pétroliers par des agrocarburants d’ici 2010 diminuerait les émissions de GES des transports routiers de moins de 7% (alors que les transports routiers en France ont vu leurs émissions de GES augmenter de +23% depuis 1990). [72]

Au niveau mondial, la production de biocarburants en 2005 était de 37 millions de tonnes (Mt) pour le bioethanol et 3,2 Mt pour le biodiesel [73]

Mais, en accentuant la pression sur les terres cultivables, la demande de maïs, huile de palme et huile de colza induite par la production des biocarburants participe à la destruction de forêts tropicales. Le Réseau Action Climat met en avant les conséquences écologiques de la déforestation induite par la production des biocarburants. Plusieurs autres études dont un rapport du Department for Transport britannique sur les biocarburants notent l'urgence de stopper la déforestation en zone tropicale. [74].

La déforestation en Malaisie et en Indonésie pour planter des palmiers à huile, et au Brésil pour planter de la canne à sucre (filière éthanol) nuit ainsi au bilan environnemental des biocarburants. Selon l'ONG Via Campesina la déforestation pourrait conduire à rendre les biocarburants pire que le pétrole qu'ils remplacent. [75]

D'après le Global Canopy Programme [76] , regroupant les leaders scientifiques sur le sujet des forêt tropical, la déforestation est une des principales responsable des emmissions de gaz à effet de serre. Avec 25% des emmissions totales elle n'est devancée que par l'énergie, mais bien au dessus des transports (14%).

Plusieurs articles récents [77] [78] [79] dénoncent dans les biocarburants un mirage qui nous ferait perdre de vue l'essentiel : stopper la deforestation et diminuer la consomation de carburant. Le danger est que la production de biocarburants accompagne une consomation croissante de carburant, se bornant à en faciliter l'approvisionement.

Biocarburants et qualité de l'air

La combustion du bioéthanol produit davantage d'aldéhydes que l'essence, mais ceux du bioéthanol sont moins toxiques (acétaldéhydes contre formaldéhydes pour l'essence). Selon Mark Jacobson[80] de l'université de Stanford, la combustion de l'éthanol entraine la formation d'oxydes d’azote et de composés organiques volatils (COV), qui eux réagissent pour former de l’ozone, principal responsable de la formation du smog. "Une hausse même modeste de l'ozone dans l'atmosphère peut être à l'origine d'une augmentation des cas d'asthme, d'un affaiblissement du système immunitaire. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de 800 000 personnes meurent annuellement dans le monde à cause de l'ozone et de la pollution atmosphérique."[81] - " Au final, l’incidence des cancers liés à l’E85 serait similaire à ceux liés à l’essence. Par ailleurs, dans certaines régions du pays, l’utilisation du E85 aurait pour conséquence d’augmenter la concentration en ozone, un parfait ingrédient du brouillard ".

Possibilité de remplacement des énergies fossiles

En 2003, le biologiste Jeffrey Dukes[82] a calculé que les énergies fossiles brûlées en un an (1997) provenaient d’une masse de matière organique préhistorique qui représentait plus de 400 fois la production annuelle actuelle de matière organique de notre planète[83] [84]. Dans le même article, Dukes estime que le remplacement des carburants fossiles par une combustion de végétaux actuels correspondrait au moins à 22% de la production végétale terrestre (y compris des végétaux marins), augmentant ainsi de 50% l'appropriation de cette ressource par l'homme, et compromettant la survie des autres espèces qui en dépendent.

L’obtention de ces biocarburants nécessite d'importantes surfaces cultivables. Selon Jean Marc Jancovici [85], Ingénieur Conseil spécialiste des émissions des gaz à effet de serre, il faudrait par exemple cultiver 118% de la surface totale de la France en tournesol pour remplacer l’intégralité des 50Mtep de pétrole consommées chaque année par les français dans les transports (104% de la surface nationale avec le Colza, 120% avec la betterave et 2700% avec le blé).Pour remplacer totalement la consommation de carburants fossiles par des biocarburants, il faudrait... plusieurs fois la surface terrestre. Les biocarburants ne seront qu'un appoint tant que nous ne passons pas à l'ère des biocarburants de seconde génération. Pour Jean-Marc Jancovici, les biocarburants sont donc un intéressant problème de politique agricole, mais un élément négligeable d'une politique énergétique. [86]

La directive européenne 2003/30/CE demande à ce qu'en 2010 les biocarburants représentent 5,75% de la consomation. [87] La France prévoit de monter ce taux à 10%. Le gouvernement britanique espère que les biocarburants puisse fournir en 2050 un tiers de la demande en carburant, dont on prevoit l'augmentation.[88]

Historique des biocarburants

Les biocarburants sont apparus parallèlement à la naissance l'industrie automobile ; Nikolaus Otto, inventeur du moteur à explosion, avait conçu celui-ci pour fonctionner avec de l'éthanol. La Ford T (produite de 1903 à 1926) roulait avec cet alcool. Rudolf Diesel, inventeur du moteur à combustion faisait tourner ses machines à l'huile d'arachide.

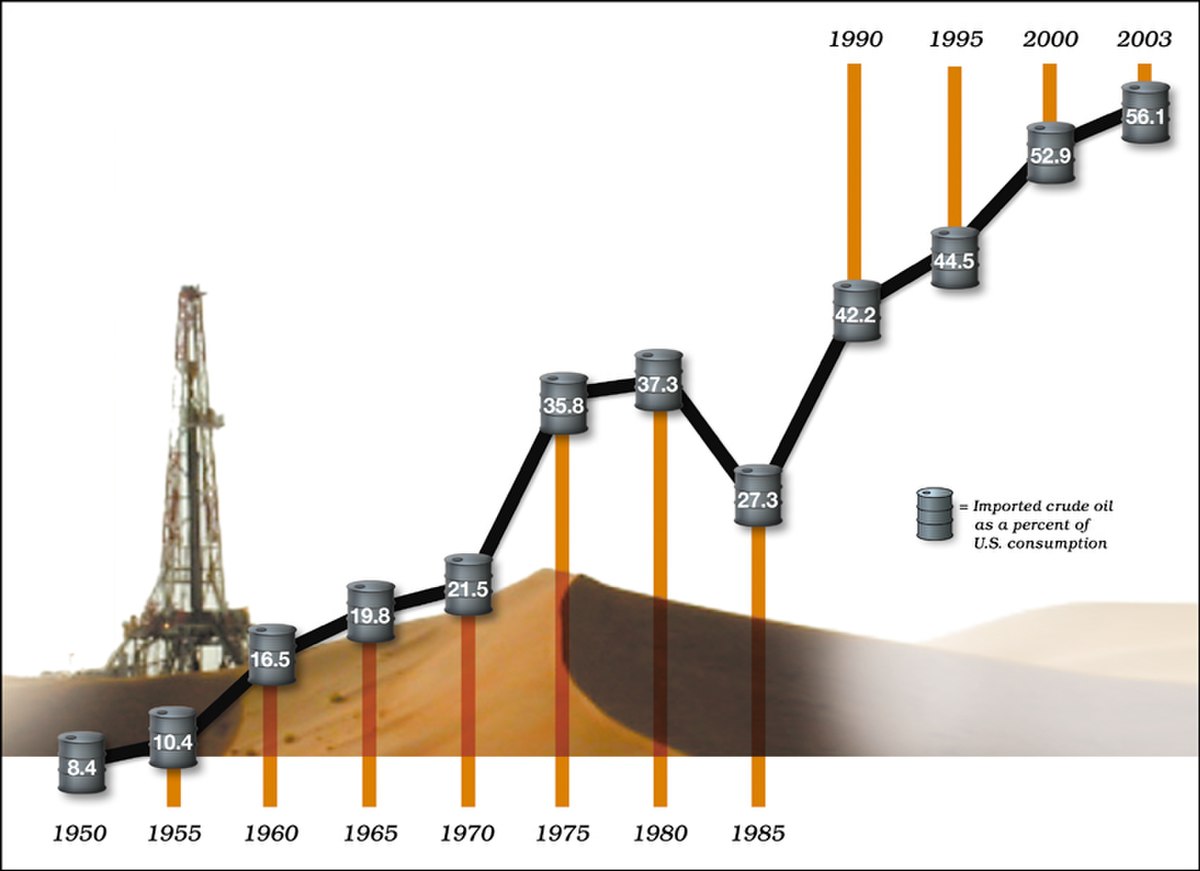

Au milieu du XXe siècle, quand le pétrole devint abondant et bon marché, les industriels et les consommateurs se désintéressèrent des biocarburants. Le premier et second choc pétrolier (1973 et 1979) les rendirent à nouveau attractifs. De nombreuses études furent ainsi menées à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Aux États-unis, les travaux du NREL (National Renewable Energy Laboratory, US Department of Energy, DOE) sur les énergies renouvelables ont commencé dans les années 1970 dans le contexte du peak oil américain, qui avait d’ailleurs été prévu dès 1956 par le géophysicien King Hubert. Il est alors apparu indispensable au gouvernement américain de se tourner vers des sources pétrolières étrangères ou de développer d’autres carburants.

Avec le contre-choc pétrolier de 1986 (baisse des prix du pétrole), et le lobbying des multinationales pétrolières, l'enthousiasme pour les biocarburants retomba. À partir de l'année 2000, la nouvelle hausse du prix du baril de pétrole, l'arrivée annoncée du pic pétrolier, la nécessité de lutter contre l'effet de serre et enfin les menaces sur la sécurité d'approvisionnement ont conduit les gouvernements à multiplier les discours et les promesses d'aides pour le secteur des biocarburants. George Bush dans son discours de l'union de janvier 2006, a déclaré que l'objectif des USA est de réduire de 75 % les importations de pétrole en provenance du Proche-Orient dès 2025. La Commission européenne souhaite que les pays membres incluent au moins 5,75 % de biocarburants dans l'essence, en subventionnant les biocarburants. Enfin la Suède a comme objectif de devenir indépendante d'un point de vue énergétique dès 2020.