Wie kann ein Küken genug Kraft aufbringen, um seine Schale zu durchbrechen? 🐣

Veröffentlicht von Adrien,

Quelle: The Conversation unter Creative-Commons-Lizenz

Andere Sprachen: FR, EN, ES, PT

Quelle: The Conversation unter Creative-Commons-Lizenz

Andere Sprachen: FR, EN, ES, PT

Vielleicht ist es Ihnen beim Zubereiten eines Omeletts schon einmal passiert, dass Sie mehrmals ansetzen mussten, um Ihre Eier zu zerbrechen. Wie kann ein Küken also genug Kraft aufbringen, um sich aus seiner Schale zu befreien?

Beispielfoto Pixabay

Das Ei ist eine geschlossene Kammer, die die Entwicklung eines Embryos und des zukünftigen Kükens ermöglicht. Es liefert alle wichtigen Nährstoffe für die Entwicklung des Embryos bis zum Schlüpfen. Es gewährleistet den Gasaustausch von O2 und CO2, damit der Embryo atmen kann, und bietet zudem physischen Schutz, insbesondere durch die Schale, sowie molekularen Schutz durch sehr wirksame antimikrobielle Proteine.

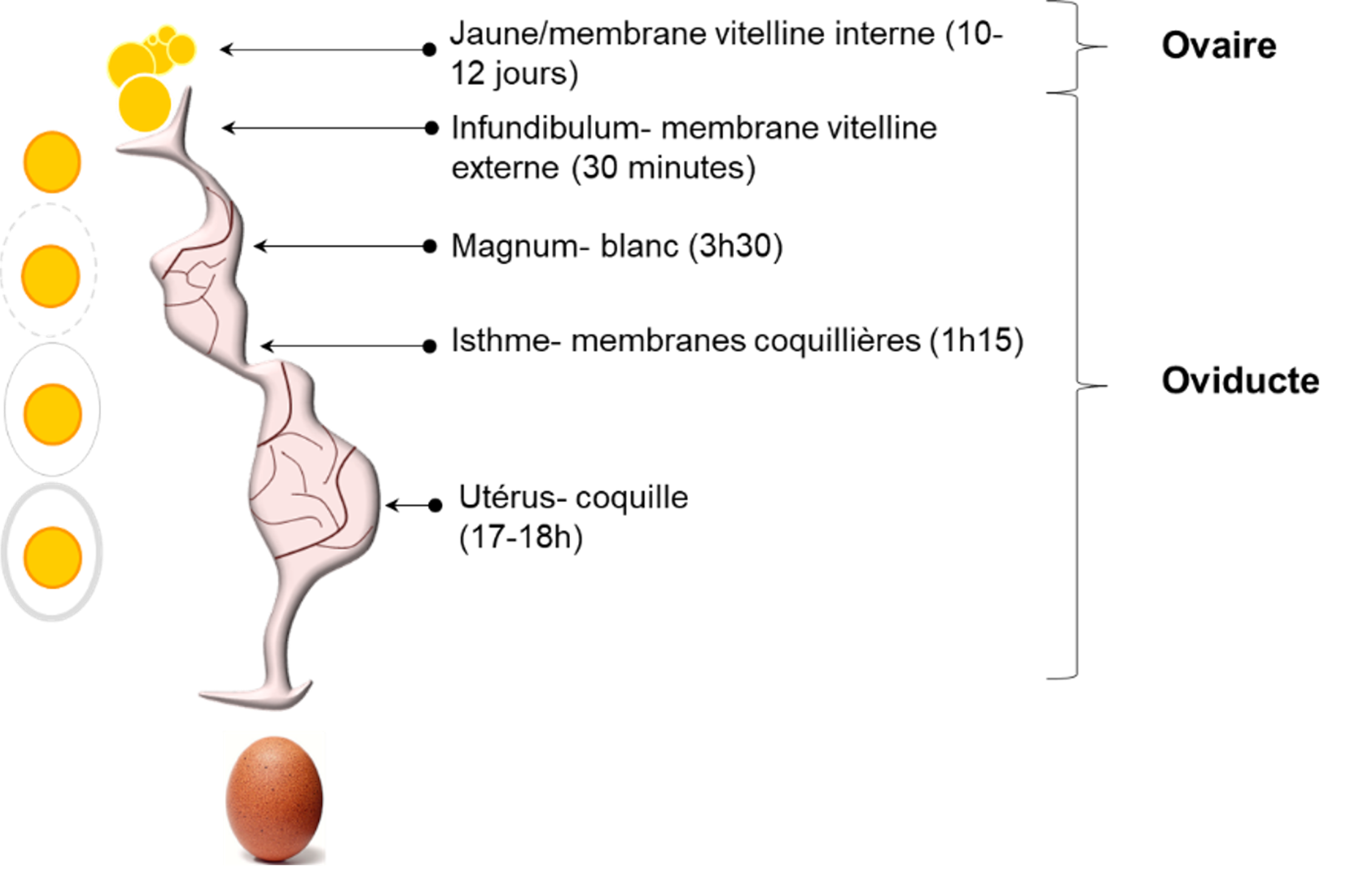

Das Ei bildet sich im Fortpflanzungstrakt des Huhns, der aus einem Eierstock besteht, in dem man viele Dotter in verschiedenen Entwicklungsstadien sehen kann, und einem etwa 70 cm langen Schlauch, der Eileiter genannt wird und aus verschiedenen Gewebesegmenten besteht, von denen jedes für einen Bestandteil des Eies verantwortlich ist.

Bildung des Eies im Fortpflanzungstrakt des Huhns. Der größte Dotter wird in den oberen Teil des Eileiters ovuliert und umgibt sich mit den weiteren Bestandteilen des Eies. Vom Zeitpunkt der Ovulation des Dotters bis zur Eiablage dauert der Prozess 23 bis 24 Stunden.

INRAE, Centre Val de Loire, vom Autor bereitgestellt

Nachdem der größte Dotter ovuliert wurde, wird er vom ersten Segment des Eileiters, dem Infundibulum, aufgefangen. Hier findet die Befruchtung und die ersten Zellteilungen des Embryos statt. Das Ei wandert dann in das zweite Segment, das Magnum genannt wird und für die Ablagerung der Eiweißproteine verantwortlich ist, bevor es zum dritten Segment (dem Isthmus) gelangt, das für das Ablagern der Eimembranen verantwortlich ist (die kleinen „Häutchen“, die an der Innenseite der Eierschale haften). Das Ei durchläuft dann die Gebärmutter, wo sich die Schale bildet, und verbleibt dort 17 bis 18 Stunden während des 24-stündigen Entstehungsprozesses des Eies.

Die Eierschale: eine futuristische Keramik

Die Schale besteht aus Kalziumkarbonatkristallen. Die Anordnung dieser Kristalle ermöglicht es der Schale eines Hühnereis, einem Druck von etwa 40 Newton (entspricht 4 kg statischem Druck) standzuhalten. Die ersten Kristalle bilden sich auf den Eimembranen und wachsen senkrecht zu diesen.

Das Wachstum der Kristalle erfolgt in einer spezifischen Ausrichtung, unterstützt durch Proteine, die zu bestimmten Zeiten während der Schalenbildung in der Gebärmutter ausgeschieden werden. Die Struktur der Eierschale weist Kegelstrukturen auf, deren Basis auf den Eimembranen liegt. Einige dieser Kegel fusionieren, andere nicht, wodurch Poren entstehen, die den Gasaustausch ermöglichen und dem Embryo dadurch das Atmen erlauben.

Auch wenn einige Mechanismen der Kristallbildung bereits entschlüsselt wurden, birgt die Natur der Bildung einer solchen Struktur bei niedrigem Druck und niedriger Temperatur (41 °C bei Hühnern) weiterhin Geheimnisse, die Keramiker gerne entdecken würden, um sich davon inspirieren zu lassen (Biomimetik).

Wenn die Schale so stark ist, wie bricht das Küken sie?

Die Schale ist nicht „nur“ eine physische Schutzbarriere. Sie ist auch eine Mineralquelle, insbesondere von Kalzium, das für die Bildung des Embryoskeletts benötigt wird. Während der zweiten Hälfte der Embryonalentwicklung wird die Innenseite der Schale nach und nach gelöst und teilweise an den Basen der Kegelstrukturen abgebaut. Dieser Prozess führt zur Auflösung der Kalziumkarbonatkristalle, ähnlich wie Essig Kalkstein löst.

Das freigesetzte Kalzium wird erneut aufgenommen und über Blutgefäße zum Embryo transportiert, wo es zur Mineralisierung des Embryoskeletts beiträgt. Gleichzeitig führt die Auflösung des Kalziums aus der Schale zu einer Schwächung dieser Biokeramik, was dem Küken das Schlüpfen erleichtert.

Ein gut bemuskeltes Küken

Zwei spezifische Strukturen tragen ebenfalls zum erfolgreichen Schlüpfen bei. Zunächst entwickelt sich zwischen dem 10ten und 21ten Tag ein starker Übergangsmuskel im Nacken, der die Kopfbewegungen des Kükens unterstützt, die zum Zerschlagen der Schale notwendig sind. Gleichzeitig bildet sich eine harte Auswucherung am Ende des Schnabels.

Diese Struktur, der sogenannte Eizahn, wird verwendet, um die Schale zu durchbrechen, wenn das Küken die Schlüpfposition eingenommen hat. Nach dem Schlüpfen fällt der Eizahn ab und der Übergangsmuskel im Nacken degeneriert. Beide Strukturen sind bei erwachsenen Hühnern nicht mehr vorhanden.

Ab dem 17ten Tag ist das Küken in seiner Schale stark eingeengt. Es faltet seinen Kopf unter den rechten Flügel und richtet seinen Schnabel zur Luftkammer, die es am 18ten Tag durch Kopfbewegungen durchstößt, welche durch Kontraktionen und Streckungen des Nackenmuskels verursacht werden.

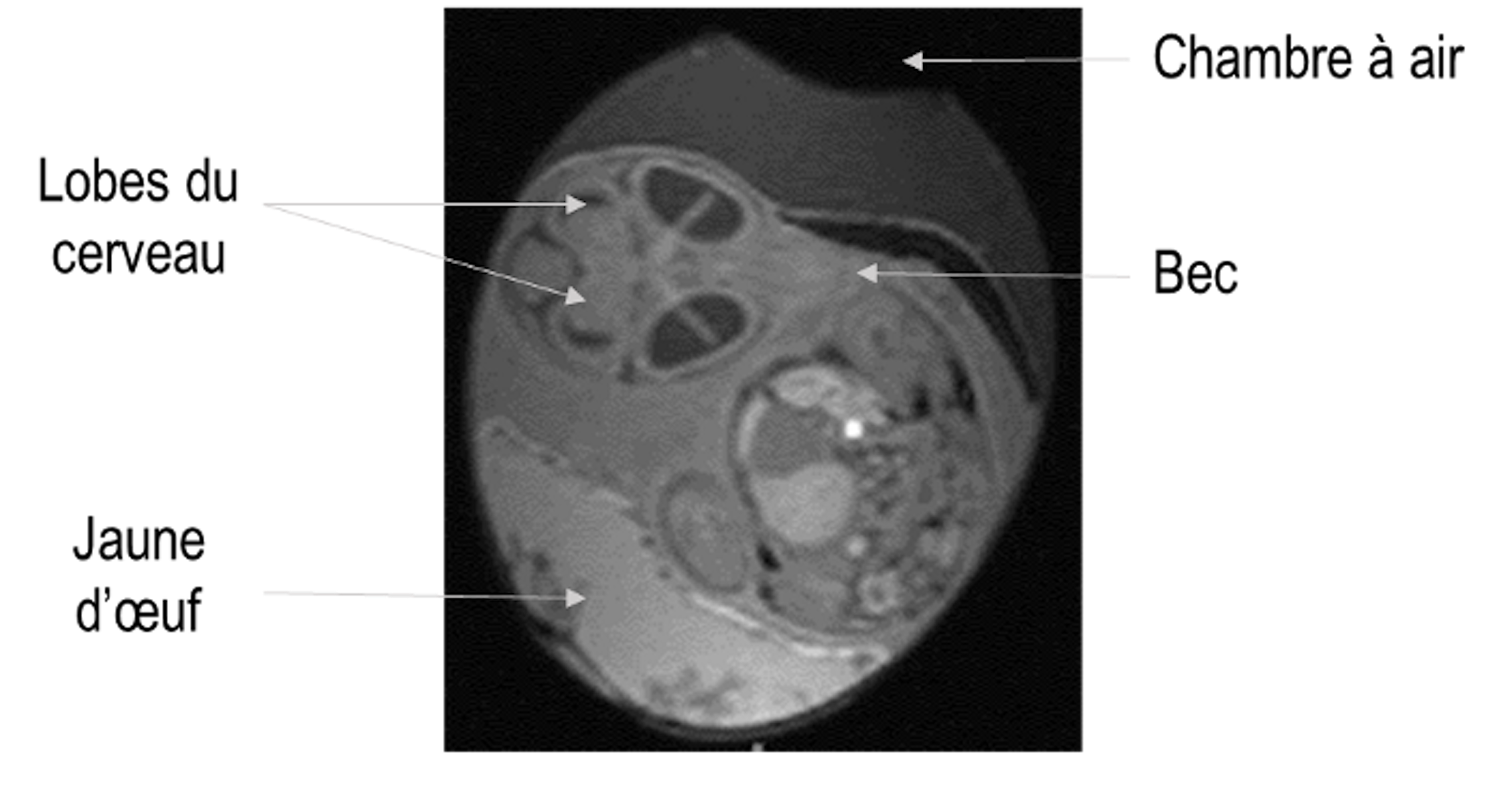

MRT eines Embryos nach 17 Tagen Entwicklung. Der Schnabel des Embryos richtet sich nach und nach zur Spitze des Eies. Zu diesem Zeitpunkt ist das Eiweiß nicht mehr sichtbar, da es vom Embryo vollständig oral aufgenommen wurde.

INRAE, Centre Val de Loire, vom Autor bereitgestellt

Die Lungenatmung tritt in Kraft. Der Sauerstoffbedarf des Kükens steigt immer weiter an, und der Gasaustausch über die Schalenporen oder die Atmung in der Luftkammer reicht nicht mehr aus. Der CO2-Gehalt im Blut des Kükens nimmt allmählich zu.

Zwischen dem 19. und 20. Tag führen die Muskeln aufgrund des Sauerstoffmangels zu regelmäßigeren und stärkeren Kontraktionen. Diese Mechanismen bewirken eine Streckung der Beine, die das Küken gegen die Schale drückt, sowie Kontraktionen des Übergangsmuskels im Nacken, der den Kopf und den Schnabel gegen die Schale stößt.

Der Eizahn, der eine pyramidenförmige Struktur besitzt, zersetzt die Schale, indem er sich zwischen die Kegelstrukturen der Schale schiebt, was durch die Schwächung der Schale erleichtert wird. Die Beinbewegungen drehen das Küken, sodass sich das Loch in der Schale vergrößert. Das Küken stößt sich mit seinen Beinen ab und streckt sich, sodass die Schale endgültig bricht. Das ist der Schlupfvorgang.