Wie entstehen Sandstürme? 🌪️

Veröffentlicht von Adrien,

Quelle: The Conversation unter Creative Commons-Lizenz

Andere Sprachen: FR, EN, ES, PT

Quelle: The Conversation unter Creative Commons-Lizenz

Andere Sprachen: FR, EN, ES, PT

Im Frühling und Sommer kommt es in Europa, auch in Frankreich, häufig vor, dass das Auto mit einer dünnen Schicht weißlichen oder gelblichen Staubs bedeckt ist, dessen Ursprung eine Staubsturm im Sahara ist.

Sandsturm in El Fasher, Norddarfur.

UNAMID / Foter, CC BY-NC-ND

Staubstürme entstehen, wenn starke Winde über Böden wehen, die aus „erodierbaren“ und „mobilisierbaren“ Materialien bestehen, das heißt, die empfindlich gegenüber der Winderosion sind. Dieses Phänomen ist weit verbreitet in großen Wüstengebieten wie der Sahara, wo sich die Stürme über Hunderte bis Tausende von Kilometern erstrecken.

In den Wüsten sind es jedoch nicht die Sandkörner, die durch den Wind über große Entfernungen befördert werden, da sie relativ schwer sind und in geringer Entfernung vom Aufwirbelungsort wieder auf den Boden fallen. Tatsächlich hebt der Wind die Sandkörner nur wenige Zentimeter bis Meter an, bevor sie wieder zu Boden fallen. Dies erzeugt einen Aufprall mit den am Boden liegenden Körnern, die in kleinere Partikel zerbrechen. Dieser Prozess, auch Saltation genannt, erzeugt viel leichtere Wüstenstaubkörnchen, die durch die Schwerkraft nur sehr langsam wieder absinken.

Nach der Aufwirbelung können die Staubpartikel daher mehrere Tage in der Luft schweben und mit dem Wind Tausende von Kilometern zurücklegen, bis hin zu den Polen.

Staubstürme haben bedeutende Auswirkungen

Die riesigen Mengen an Staub, die in der Sahara aufgewirbelt werden, spielen eine zentrale Rolle für das Klima und das Erdsystem. Sie verändern die Energiebilanzen des Planeten erheblich, indem sie das Sonnenlicht und die Infrarotstrahlung reflektieren und absorbieren. Die Absorption des Lichts kann die Luft, in der sich der Staub befindet, erheblich erwärmen und so die Zirkulation der Winde verändern.

Wenn sie auf dem Boden abgelagert werden, dienen die Staubpartikel auch als wichtige Mineralstoffquelle für die marinen und terrestrischen Ökosysteme. Darüber hinaus verschlechtern Wüstenstaubstürme erheblich die Luftqualität und die Sicht in Nordafrika, was eine Verschlechterung der Atemwegserkrankungen und damit auch die Gesundheit der Bevölkerung in diesen Regionen stark beeinträchtigen kann.

Wie entstehen und entwickeln sich Staubstürme?

Im Zentrum der Sahara erreichen die im Sommer in die Atmosphäre aufgewirbelten Staubmengen ihren Höhepunkt. Die atmosphärischen Bedingungen während dieser Zeit werden stark vom Eintrag von Feuchtigkeit aus dem Golf von Guinea durch die mit dem afrikanischen Monsun verbundenen Winde beeinflusst.

Diese feuchten Luftmassen steigen auf, wenn sie auf Hindernisse wie Berge treffen oder über hochreflektierende Böden ziehen, die Aufwinde erzeugen. Dies löst die Entstehung von Gewittern großer Ausmaße aus, deren Niederschlag die heiße Wüstenluft durch Verdunstung abrupt abkühlt. Kaltlufttaschen befinden sich inmitten einer sehr heißen Umgebung – der abrupte Dichteunterschied der Luft zwischen den heißen und kalten Zonen erzeugt sehr starke Winde.

Diese Winde heben den mobilisierbaren Staub vom Boden auf und bilden riesige Staubwände. Kurz gesagt: Tropengewitter in der Wüste sind die Ursache dieser Staubstürme, die als „Haboobs“ bezeichnet werden, ein Wort arabischen Ursprungs, das „starker Wind“ bedeutet.

Verständnis dieser Stürme aus dem Weltraum

Die Entstehung dieser Stürme ist noch recht unzureichend erforscht: Zum einen haben sie einen sporadischen Charakter und werden durch komplexe dynamische Mechanismen ausgelöst; zum anderen erschweren die atmosphärischen Bedingungen die Beobachtungen, und die Untersuchungsmöglichkeiten sind in Wüstenregionen oft sehr begrenzt.

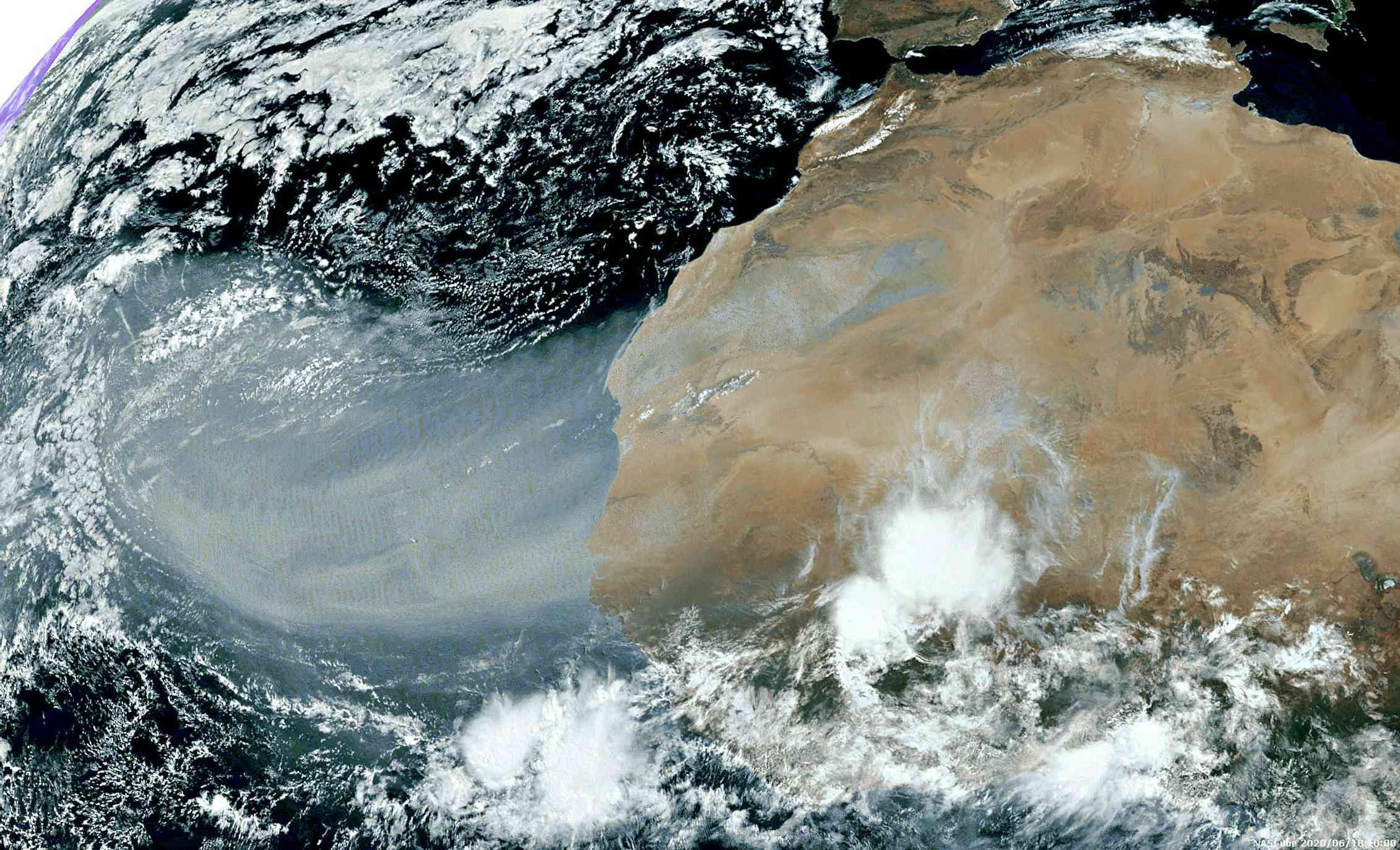

2D-Foto eines ausgedehnten saharischen Staubsturms im Juni 2020, aufgenommen vom SEVIRI-Sensor.

L. Gonzalez und C. Deroo, Laboratoire d'Optique Atmosphérique, Autor bereitgestellt

In diesen Regionen spielen Satellitenbeobachtungen eine zentrale Rolle, indem sie es ermöglichen, die in die Atmosphäre aufgewirbelten Staubmengen und deren Reise in andere Gebiete zu verfolgen. Bislang charakterisieren klassische Satellitenbeobachtungen jedoch nur die zweidimensionale Verteilung von Wüstenstaub, über horizontale Kartierungen, die mit passiven Sensoren durchgeführt werden, die ähnlich wie Hochleistungsfotokameras funktionieren. Vertikale Informationen über die Dicke des Sturms können mithilfe eines auf dem Satelliten installierten Lasers gewonnen werden, aber dies funktioniert nur unter der Bahn des Satelliten – jede Messung wird dabei in etwa 2000 km Abstand in der Längsrichtung durchgeführt.

Die Bedeutung von 3D-Phänomenen für die Entwicklung von Stürmen

Staubstürme erreichen je nach ihrer Höhe sehr unterschiedliche Regionen, da die Windstärke und -richtung in der Vertikalen stark variieren. Ebenso hängen die Auswirkungen des Staubs auf die Umwelt stark von seiner vertikalen Ausdehnung ab. Nur der Staub in Bodennähe beeinflusst direkt die Lebensbedingungen der Bevölkerung, indem er die Luftqualität und die Sichtverhältnisse verschlechtert.

Die Staubpartikel können sich auf der Erdoberfläche ablagern, entweder durch die Schwerkraft, wenn sie mit dem Boden in Berührung kommen, oder durch Auswaschung infolge von Regentropfen. Die Auswirkungen auf die Energiebilanz der Erde und die atmosphärische Zirkulation treten hauptsächlich in den Höhen auf, in denen sich der Staub befindet: Er absorbiert Sonnenlicht, wodurch die umgebende Luft erwärmt wird.

Unser Wissen über die Mechanismen der vertikalen Staubvermischung in der Sahara ist jedoch begrenzt, da es an Beobachtungen fehlt und es schwierig ist, diese mit Hilfe von Gleichungen oder numerischen Werkzeugen zu modellieren.

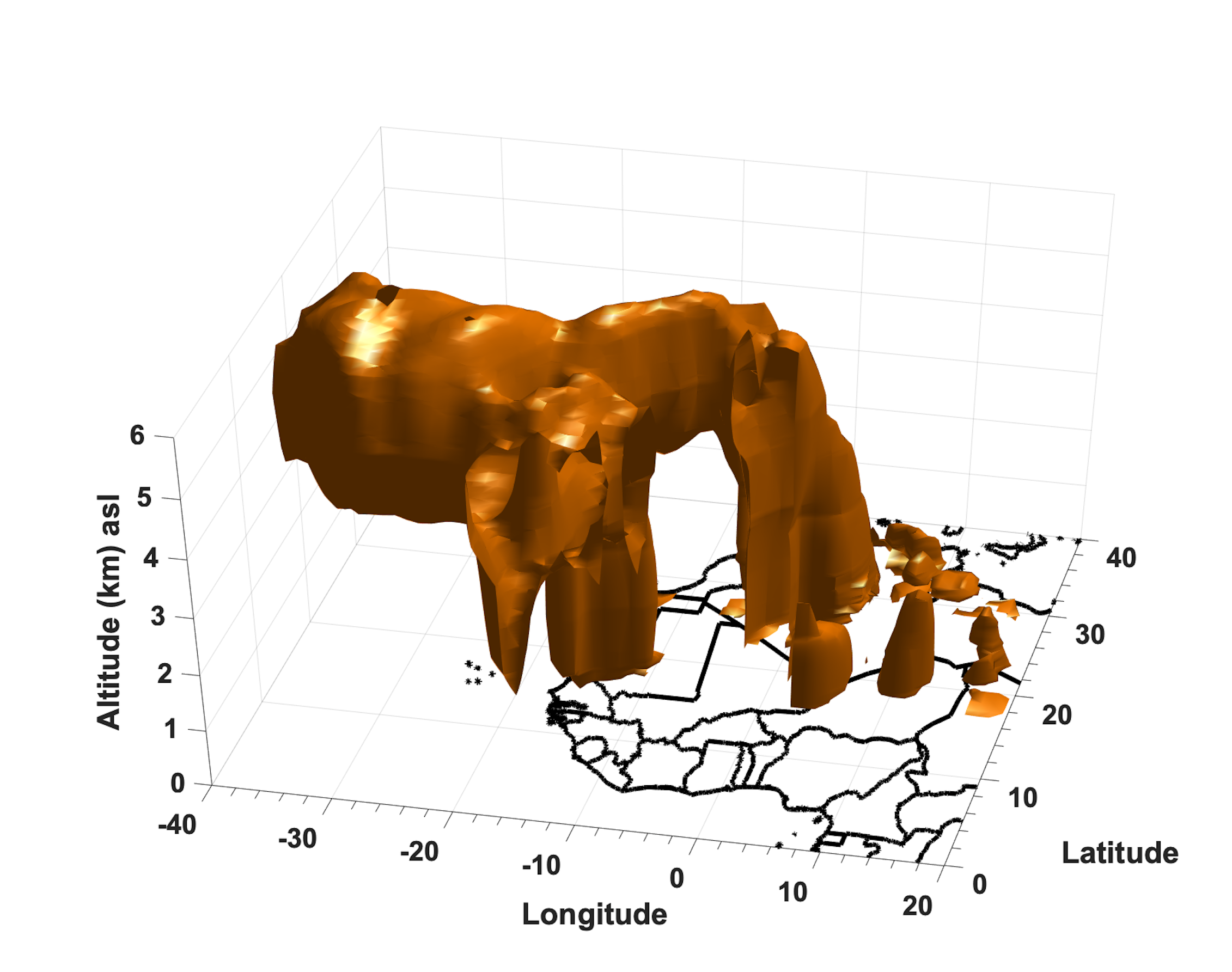

Jüngste wissenschaftliche Forschungen haben es ermöglicht, die dreidimensionale Verteilung von Staub während der Entstehung von Stürmen im Herzen der Sahara erstmals aus dem Weltraum zu erfassen, insbesondere während des großen saharischen Staubsturms im Juni 2020, der die Karibik und die Vereinigten Staaten erreichte.

3D-Ansicht des großen saharischen Staubsturms im Juni 2020, basierend auf Infrarotmessungen.

Juan Cuesta, Autor bereitgestellt

Diese Arbeiten stützen sich auf eine innovative Methode, die im Interuniversitären Labor für Atmosphärensysteme entwickelt wurde und Satellitenbeobachtungen des passiven IASI-Sensors nutzt, der die Intensität des Lichts im infraroten Bereich misst, sehr präzise und detailliert nach Wellenlänge, d.h. nach der Farbe des Lichts. Der große Vorteil von IASI liegt in seiner räumlichen Abdeckung: Seine Messungen decken zweimal täglich die gesamte Erdoberfläche ab, während ein Laser die Atmosphäre nur unter den Spuren des Satelliten untersucht, die etwa 2000 km in der Längsrichtung voneinander entfernt sind.

Diese Messungen sind empfindlich für die vertikale Verteilung des Staubs und liefern zudem sehr detaillierte horizontale Informationen. So erhält man eine 3D-Ansicht der Staubausdehnung, die ein besseres Verständnis der dynamischen Mechanismen ermöglicht, die für die Entstehung von Staubstürmen in der Sahara im Sommer verantwortlich sind. Sie bieten ein großes Potenzial, um die Mechanismen der vertikalen Staubmischung in der Wüste zu untersuchen und ermöglichen es zudem, die Genauigkeit numerischer Modelle zur 3D-Verteilung von Staub zu verbessern.