Ein Team der Universität Genf (UNIGE) hat die komplexe Wechselwirkung zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Chemie des Gehirns untersucht. Genauer betrachtet wurde der Einfluss von Impulsivität und der Produktion von Dopamin, das auch als "Glückshormon" bekannt ist, auf das Risiko des Kokainmissbrauchs. Diese Ergebnisse, veröffentlicht in eNeuro, bieten neue Ansatzpunkte, um die Anfälligkeit für Drogenmissbrauch zu verstehen. Sie könnten zur Entwicklung von gezielteren Interventionen für Risikopersonen führen.

Wenn eine Person eine süchtig machende Droge konsumiert, steigt ihre Dopaminfreisetzung und erzeugt ein Gefühl der Euphorie. Bei wiederholtem Konsum nimmt diese Dopaminfreisetzung ab, was den Konsum der Person potenziell erhöht, um diesen Zustand wiederherzustellen. Dieser Mechanismus variiert von Individuum zu Individuum: Einige zeigen eine größere Neigung zum Drogenkonsum als andere. Die Gründe für diese Unterschiede sind jedoch nicht bekannt.

Kokain beeinträchtigt die Fähigkeit zur Dopaminproduktion nicht

In einer neueren Studie hat ein Team der UNIGE die komplexe Wechselwirkung zwischen verschiedenen impulsiven Verhaltensweisen, der Dopaminproduktion und dem Drogenkonsum, insbesondere Kokain, erforscht. Ist eine impulsive Persönlichkeit stärker zum Drogenmissbrauch geneigt? Stellt sie mehr oder weniger Dopamin her? Um dies herauszufinden, untersuchten die Wissenschaftler zwei Gruppen von Ratten, eine bestehend aus sehr impulsiven Individuen, die andere aus weniger impulsiven. Diese Tiere wurden trainiert, sich selbst Kokain in einer Dosis zu verabreichen, die dopaminerge Neuroadaptationen auslöst, ohne ihre Gesundheit zu beeinträchtigen.

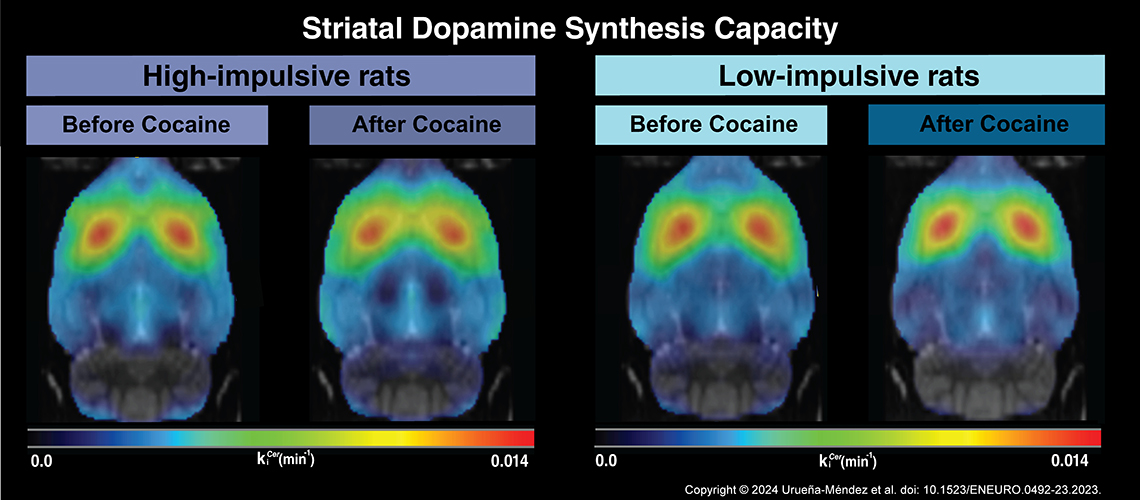

Zuerst trainierten die Wissenschaftler die Tiere in einem Glücksspiel, um zwei impulsive Verhaltensweisen zu messen: impulsive Handlung – die Unfähigkeit, automatische Handlungen zu kontrollieren – und risikoreiche Entscheidungsfindung – die Akzeptanz eines höheren Risikos bei der Entscheidungsfindung. Die Wissenschaftler maßen dann den Dopaminproduktionslevel mit einer nicht-invasiven Bildgebungstechnik, vor und nach der Kokaineinnahme, in beiden Rattengruppen. Das Team stellte fest, dass impulsive Handlungen, aber nicht risikoreiche Entscheidungsfindung, eine höhere Anzahl von Kokaininjektionen und einen schnelleren Konsum vorhersagten.

Indikator für die Dopaminsynthesekapazität bei stark und schwach impulsiven Ratten vor und nach wiederholter Selbstverabreichung von Kokain.

© 2024 Urueña-Méndez et al.

"Wir haben jedoch beobachtet, dass es keine Unterschiede in der Fähigkeit, Dopamin zu produzieren, zwischen sehr impulsiven Tieren und weniger impulsiven Tieren gibt. Mit anderen Worten, Impulsivität und Anfälligkeit für Kokainmissbrauch scheinen nicht mit der Dopaminproduktion zusammenzuhängen, sondern mit Mechanismen, die seine Freisetzung steuern", erklärt Ginna Paola Urueña-Méndez, Doktorandin in der Abteilung für Psychiatrie und in der Abteilung für fundamentale Neurowissenschaften der medizinischen Fakultät der UNIGE, und Erstautorin der Studie.

Das Team bewertete dann den wiederholten Kokainkonsum und seine Auswirkungen auf die Dopaminspiegel in beiden Rattengruppen. "Bisher wurde die Idee akzeptiert, dass regelmäßiger Kokainkonsum die Fähigkeit zur Dopaminproduktion reduzieren könnte. Unsere Ergebnisse widersprechen dieser Hypothese, da beide Rattenpopulationen trotz chronischem Konsum dieselbe Fähigkeit zur Dopaminproduktion beibehielten", erklärt Nathalie Ginovart, außerordentliche Professorin in der Abteilung für Psychiatrie und in der Abteilung für fundamentale Neurowissenschaften der medizinischen Fakultät der UNIGE, die diese Forschung leitete.

Auf der Suche nach anderen Mechanismen

Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Dopaminproduktion wahrscheinlich nicht der Hauptantrieb für Impulsivität oder Anfälligkeit für Kokainkonsum ist. Sie widersprechen auch der Hypothese, dass Kokainkonsum direkt die Fähigkeit zur Dopaminproduktion reduzieren könnte.

Diese Arbeiten stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Forschung über Drogensucht dar. Sie eröffnen die Tür zur Erforschung anderer Mechanismen, die die Anfälligkeit für Drogen erklären könnten. "Diese Variabilität der Anfälligkeit könnte mit der relativen Reaktivität der dopaminergen Neuronen zusammenhängen, so dass bestimmte Stimuli, einschließlich Drogen, für die impulsiveren Tiere auffälliger sind", vermuten die Forscherinnen. Das Team setzt seine Arbeit derzeit fort, um zu bewerten, wie die Mechanismen, die die Reaktivität der dopaminergen Neuronen steuern, die Anfälligkeit für Drogenmissbrauch beeinflussen.